polar - Page 3

-

Le Faucon maltais (1941)

-

Ciné d'Asie : Memories of murder (2003)

Un film de Bong Joon-ho

Découvrir Memories of murder après The Host, second film de Bong Joon-Ho, n'a pas grande importance : il confirme ou fait découvrir un talent raffiné pour le cinéma. Memories of murder, resitué dans le contexte de sa sortie salles, correspond à un essor du cinéma sud-coréen en France, témoignant de l'intérêt des distributeurs et des spectateurs. D'abord orienté film d'auteurs (on découvre L'île et Printemps, été, automne, hiver... et printemps de Kim Ki-Duk, Ivre de femmes et de peinture de Im Kwon-Tep, le cinéma coréen importé en France montre son visage le plus jouissif, celui du film de genre. Investissant parfois l'horreur ou le fantastique (2 Soeurs, Kim Jee-woon, 2003, 3 extrêmes, 2004), il se fait massivement le héraut d'un polar léché et condensé (Old Boy, Park Chan-wook, 2004, A Bittersweet Life, Kim Jee-woon, 2006, The Chaser, Hong Ji-na, 2009). C'est dans cette deuxième catégorie que rentre Memories of murder, que l'on pourrait prophétiquement rapprocher du grand Zodiac (2007) de David Fincher. Basé comme ce dernier sur les méfaits d'un serial-killer dont one ne retrouvera pas la trace, le film est autant la tragédie d'un petit village de la province de Gyunggi, que le portrait joyeusement délirant d'un petit monde de policiers ratés et de doux illuminés.

Le mélange des genres, si cher à Bong Joon-ho, semble être la potion magique de ses films, captivant le spectateur en laissant toutes les portes ouvertes : la comédie se mêle au drame, l'horreur à la chronique des petits maux quotidiens ; comme la vie... en un peu plus fou.

Les personnages semblent tout droit sortis d'un manga (Song Kang-ho en tête, vu récemment dans Thirst, ceci est mon sang, et déjà dans The Host) et s'insèrent dans un canevas extrêmement élaboré, où l'oeil du technicien (cadrages extrêmes, très composés) ne quitte pas celui de l'amoureux des personnages, qui, par leurs petites manies et leur naturel très peu professionnel, nous intéresse avant que l'action principale du film ne commence réellement. Celle-ci ne traîne d'ailleurs pas, et l'on prend le train en marche dès les premières minutes. L'enquête et les méthodes employées pour obtenir des résultats, loin d'être orthodoxes, proposent une relecture des films de serial-killers, comme l'anti Se7en (encore un film de David Fincher, 1995). AU cadre glauque de la ville dans Se7en, le réalisateur sud-coréen préfère le calme apparent la sérénité des paysages d'un petit village. Pour entériner ce contrepied, l'inspecteur Seo Tae-yoon quitte Séoul pour venir, attiré par l'affaire. Très méthodique et bien plus professionnel que ses nouveaux collègues, ce sera lui, pourtant, qui basculera dans l'obsession pour ce mystère, voulant à tous prix boucler le coupable, perturbant ainsi son objectivité. Tout comme Paul Avery dans Zodiac, s'exposant alors que des plaies psychologiques le minait déjà de l'intérieur.

Avant The Host, un très bon film qui ne lâche jamais le spectateur, lui intimant l'ordre de suivre, captivé, le déroulement de son imprévisible intrigue.

-

Looker (1981)

Un film de Michael Crichton

Il y a quelques temps, au tout début de mon aventure blogophile, j’avais vraiment apprécié Morts suspectes, le deuxième long-métrage de l’auteur de Jurassic park. Depuis, ayant subi un Runaway - l’évadé du futur tout de même bien bis (un aspirateur qui tient un flingue et tire sur tout ce qui bouge, je m’en souviendrais encore longtemps), l’enthousiasme était quelque peu retombé. La jaquette DVD de Looker m’avait cependant toujours intrigué (au même titre que l’affiche de Westword et son Yul Brynner robotisé, du même réalisateur), avec ses couleurs bleutée et les mystérieuses lunettes argentées que porte Albert Finney.

Il y a quelques temps, au tout début de mon aventure blogophile, j’avais vraiment apprécié Morts suspectes, le deuxième long-métrage de l’auteur de Jurassic park. Depuis, ayant subi un Runaway - l’évadé du futur tout de même bien bis (un aspirateur qui tient un flingue et tire sur tout ce qui bouge, je m’en souviendrais encore longtemps), l’enthousiasme était quelque peu retombé. La jaquette DVD de Looker m’avait cependant toujours intrigué (au même titre que l’affiche de Westword et son Yul Brynner robotisé, du même réalisateur), avec ses couleurs bleutée et les mystérieuses lunettes argentées que porte Albert Finney.

Dr. Larry Roberts (Albert Finney) est chirurgien esthétique. Il est approché par quelques mannequins qui, successivement, lui demande de procéder à quelques menus changements sur leur personne : rectifier un bosse sur leur menton de 0.1 millimètre, rehausser la pommette droite de 0.2 millimètres… Étonné mais désireux de ne pas perdre ces riches clientes, il obtempère ; quelques semaines plus tard, elles sont retrouvées mortes.

Alliant le monde médical et des morts inexpliquées, le film rappelle le principe de Morts suspectes (Coma). Mais dès le début, un aspect change la donne : la charge sans concession contre la publicité, et plus généralement la manipulation potentielle de la société des écrans, qu’on avait pu observer dans Osterman Week-End (Sam Peckinpah, 1983), et qui donnera un des meilleurs film de David Cronenberg quelques années plus tard, Videodrome (1985).

Le film s’ouvre ainsi sur une publicité de parfum mettant en scène un des modèles au destin funeste. On épouse alors la vision du docteur Roberts qui va mener sa propre enquête pour se disculper, sa proximité récente avec les victimes faisant de lui un suspect potentiel. D’un polar teinté de critique des médias, le film bascule alors doucement vers l'anticipation, dans laquelle les mannequins doivent approcher la plus grande perfection plastique pour correspondre à des canons définis artificiellement pour "inoculer" un message précis dans la tête du spectateur. Ce basculement s’opère tout d’abord par des flashs de lumière blanche que voient les mannequins juste avant de mourir, accompagné par un design sonore décapant, qui met le spectateur du film dans la position de la victime. Leur caractère inexpliqué et l’influence manifeste qu’ils ont sur le comportement de la victime (ce n’est qu’en conséquence de ces flashs qu’elles se défenestrent, comme en transe) en font le cœur du mystère, qu’Albert Finney va essayer de pénétrer.

Un argument technologique est, on le voit bien, toujours au centre des préoccupations de Crichton, et on ne peut qu’être, comme lui, fasciné par les possibilités qu’il dévoile en ce début d’années 80. Car il parle, ni plus ni moins, d’acteurs synthétiques ! Refaçonnés physiquement par la science, ils répètent et répètent encore les mêmes gestes, devenant eux-mêmes des robots, pour coller au plus près de la programmation qui a permis de créer virtuellement le spot publicitaire au préalable : le film préfigure en cela, ni plus ni moins que les systèmes de prévisualisations qu’utilisent aujourd’hui les grands studios pour les scènes à effets spéciaux numériques. Crichton en tire des fulgurances visuelles évidentes, à l’image du scannage d’une mannequin dans l’obscurité, qui se fond dans une projection lumineuse : une véritable imagerie du futur en marche.

Plus peut-être que cet aspect novateur, c’est la critique de l’image, artificiellement formatée, manipulatrice, qui est chère à Crichton. Une société des apparences où de richissimes industriels manipulent l’audience pour leur bénéfice personnels. Un thème primordial, mais aussi un parmi d’autres tant le film joue sur plusieurs niveaux, certainement trop d’ailleurs. Le film arrivera ainsi à sa fin sans qu’on comprenne trop pourquoi les mannequins sont poussés au suicide, clôturant abruptement la réflexion engagée. Une expérience foisonnante et parfois fascinante, mais frustrante, entre pur film de genre et polar (et qui a pour lui un thème musical imparable). Pour l’explication des lunettes argentées, regardez le film, dont voici la bande annonce : -

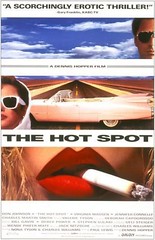

Hot Spot (1990)

Un film de Dennis Hopper

Réalisé à l’orée des années 90, Hot Spot dégage un parfum encore typiquement années 80 : mettant en vedette un Don Johnson en sueur (symbole même du clinquant 80’s avec Deux flics à Miami) terriblement tenté par un duo de jeunes femmes que tout oppose (la douce et enfantine Jennifer Connelly, la tempétueuse et sulfureuse Virginia Madsen, version réelle de la Jessica de Roger Rabbit), Hopper donne vie à un revival du film noir très à la mode dans les années 80. On voit en effet à peu d’années d’intervalle La fièvre au corps (Lawrence Kasdan, 1981), le remake de Mort à l’arrivée (Annabel Jankel, 1988) ou encore celui du Facteur sonne toujours deux fois (Tay Garnett, 1946), dans lequel Jack Nicholson et Jessica Lange remplacent John Garfield et l’incendiaire Lana Turner. Angel Heart (Alan Parker, 1986), L’année du Dragon (Michael Cimino, 1985) ou Revenge (Tony Scott, 1991) témoignent aussi d’un démarquage conscient du film noir en ces années 80. Ces films ont en commun une peinture plus explicite (moins classe, plus directe) de l’attirance sexuelle, celle-là même détournée à cause du Code de Production Cinématographique en vigueur des années 30 à 60 à Hollywood. Ce n’est pas un hasard si ce genre très codifié connaît une renaissance dans les années 70, décennie de la défiance aux autorités et du malaise social (crises financières), pour donner ensuite de ses nouvelles dans les années 80 où le reaganisme est critiqué.

Réalisé à l’orée des années 90, Hot Spot dégage un parfum encore typiquement années 80 : mettant en vedette un Don Johnson en sueur (symbole même du clinquant 80’s avec Deux flics à Miami) terriblement tenté par un duo de jeunes femmes que tout oppose (la douce et enfantine Jennifer Connelly, la tempétueuse et sulfureuse Virginia Madsen, version réelle de la Jessica de Roger Rabbit), Hopper donne vie à un revival du film noir très à la mode dans les années 80. On voit en effet à peu d’années d’intervalle La fièvre au corps (Lawrence Kasdan, 1981), le remake de Mort à l’arrivée (Annabel Jankel, 1988) ou encore celui du Facteur sonne toujours deux fois (Tay Garnett, 1946), dans lequel Jack Nicholson et Jessica Lange remplacent John Garfield et l’incendiaire Lana Turner. Angel Heart (Alan Parker, 1986), L’année du Dragon (Michael Cimino, 1985) ou Revenge (Tony Scott, 1991) témoignent aussi d’un démarquage conscient du film noir en ces années 80. Ces films ont en commun une peinture plus explicite (moins classe, plus directe) de l’attirance sexuelle, celle-là même détournée à cause du Code de Production Cinématographique en vigueur des années 30 à 60 à Hollywood. Ce n’est pas un hasard si ce genre très codifié connaît une renaissance dans les années 70, décennie de la défiance aux autorités et du malaise social (crises financières), pour donner ensuite de ses nouvelles dans les années 80 où le reaganisme est critiqué.

Lorsque Hot Spot débute, le spectre du Facteur sonne toujours deux fois ne tarde d’ailleurs pas à nous hanter tant l’intrigue est similaire : un homme arrive dans une bourgade perdue, se fait embaucher en un instant (station service pour l’un, vente de voitures d’occasion pour l’autre), et tombe en émoi devant la femme du patron (bien plus jeune que son mari dans les deux cas). Hopper complexifie ces postures en intégrant une deuxième femme qui attire tout autant Harry Maddox (Don Johnson), le plaçant dans un jeu d’équilibrisme risqué, surtout compte tenu des pressions pouvant être exercées par Dolly Harshaw (Virginia Madsen).

Roublard, Maddox incarne une figure orgueilleuse et solitaire, opérant pour son seul profit. Son job apparaît comme une couverture, camouflant des vols répétés dans la banque du coin. Pas ce qu’il y a de plus net comme bonhomme, Don Johnson n’aurait qu’un pas à franchir pour passer du côté obscur, ou être rattrapé par la candeur juvénile de Jennifer Connelly. Les apparences vont tomber, les unes après les autres, pour dévoiler la spirale classique du film noir : celle d’un homme piégé par son désir, et l’apparent contrôle qu’il semble apporter.

Presque trop sexuel pour être honnête, Hot Spot est pour autant un très bon moment qui manie bien le spectateur et ses attentes. Le jeu des possibles et la véritable hésitation, puis le choix (s’il peut en faire un) qui en résulte mène la danse. Le décorum joue également un rôle prépondérant, agissant comme l’incarnation d’un arrière-plan émotionnel à tous les personnages. Hopper réalise ici un polar moite et torturé, dans lequel aucun personnage ne représentant le bien (si tant est qu’il y en est un) ne survivra. Un film marqué par son époque, qui se déguste encore aujourd’hui avec un vrai plaisir de cinéma.Disponibilité vidéo : DVD/Blu-ray - éditeur : Wild Side Video

-

Sherlock Holmes et la Clef (1946)

Un film de Roy William Neill

Le réalisateur attitré de la saga sera resté fidèle au personnage du détective jusqu’au bout, depuis Sherlock Holmes et l’arme secrète, jusqu’à ce Dressed to kill, dernière (ouf !) adaptation de Sherlock Holmes par la Universal dans ces années 40. Me concernant, il nous aura fallu neuf semaines, une quinzaine d’heures de projection, 9000 mots, pour traiter de la série dans son intégralité : une aventure qui m’aura passionné, et que vous aurez eu plaisir à suivre, j’espère.

Le réalisateur attitré de la saga sera resté fidèle au personnage du détective jusqu’au bout, depuis Sherlock Holmes et l’arme secrète, jusqu’à ce Dressed to kill, dernière (ouf !) adaptation de Sherlock Holmes par la Universal dans ces années 40. Me concernant, il nous aura fallu neuf semaines, une quinzaine d’heures de projection, 9000 mots, pour traiter de la série dans son intégralité : une aventure qui m’aura passionné, et que vous aurez eu plaisir à suivre, j’espère.

Pour sa dernière affaire, Holmes est confronté à un vol de boîtes à musique apparemment banales ; elles ont été fabriquées en série par un prisonnier qui purge la fin de sa peine. Malgré cela, on a vite compris l’importance de ces boîtes : leur possesseurs ne leur survivent pas bien longtemps. Sur cette trame somme toute très traditionnelle, se greffent des éléments des nouvelles originales de Conan Doyle et d’autres, provenant des autres films de la saga.

Des nouvelles de Conan Doyle, on retient les références à Un scandale en Bohème et Irene Adler, "la" femme selon Holmes (que l’on retrouve aussi dans le film de Guy Ritchie) ; mais l’affaire de la cycliste solitaire est aussi directement nommée par Watson, ce dernier occupant le rôle de "biographe romancier" de son célèbre compagnon. Au détour de plusieurs conversations, des éléments de certaines enquêtes de Holmes refont surface ; le VR (Victoria Regina, la Reine) tracé au pistolet dans leur appartement, ou ces boîtes à musique qui provoquent les plus meurtrières pulsions : l’affaire des Six Napoléons fonctionnait sur la même logique, un trésor ayant été dissimulé dans l’une des copies du Napoléon (précédemment adapté par Roy William Neill avec La perle des Borgia).

Mais le film, et c’est là toute la valeur de cette saga, fonctionne aussi sur des références internes au corpus d’œuvres cinématographiques. Dans Sherlock Holmes et la clef, on retrouve une intrigante digne des vamp de films noirs que se sont évertué à placer les scénaristes dans beaucoup de titres de la série (Le train de la mort, La femme aux araignées, La femme en vert, ...). L’éparpillement des objets qui reconstituent, une fois rassemblés, un seul et même appareil déterminant, avait aussi été utilisé dans Sherlock Holmes et l’arme secrète, où trois scientifiques cachaient chacun une partie d’un viseur mortel. Les films donnent aussi la part belle aux leçons d’optimisme un brin sentencieuses de Holmes à chaque fin d’aventure ; le message final étant là guidé par une nécessité contemporaine (donner de l’espoir à la population minée par la guerre). Les déguisements (qui ont mis la pédale douce sur la fin), les gueules cassées, l'époque Sherlock Holmes contre les Nazis (loin d'être la plus inspirée...), le décorum gothique, les whodunnit et leurs amoncellement de cadavres, c'est tout cela, Sherlock Holmes by Rathbone & Bruce (& Neill!).

Enfin, comme souvent dans la série, c’est Watson qui, naïvement, souffle sans le savoir la clef de l’énigme à Holmes. Son air continuellement ahuri, presque benêt, est bien loin de la personnalité originale des nouvelles ; à ce titre (et à bien d’autres, malgré ce qu’ont pu dire certains critiques), l’adaptation est bien plus fidèle et cohérente dans le dernier film de Guy Ritchie, où Jude Law incarne un Watson fort, homme à femmes et maternant parfois Holmes lors de ces périodes de dépression.

Un dernier opus en forme d’hommages multiples, cependant loin d’égaler les grandes réussites du cycle que sont La griffe sanglante, La maison de la peur ou Le chien des Baskerville. A bientôt, Sherlock !

Lectures affiliées :

Sherlock Holmes (2010)

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées

La perle des Borgia

La griffe sanglante

La maison de la peur

Mission à Alger

Sherlock Holmes et la femme en vert

Le train de la mort