Un film de Roy William Neill L’avant-dernier film du cycle Holmes de Rathbone partage cela avec La femme en vert qu’il fait partie du domaine public (tout comme Sherlock Holmes et l’arme secrète et La clef, le tout dernier). Ainsi, nombre d’éditeurs ont pu sortir ces films sur DVD sans s’acquitter de droits. La plupart de ces éditions étaient exécrables, à la différence de l’intégrale publiée en 2008 par France Télévisions (qui utilise les masters restaurés fournis par UCLA et CBS). Dernièrement, c’est Wild Side Video qui se lançait dans ce type d’opérations avec ses Vintages Classics, des films provenant uniquement du catalogue public. Si Le train de la mort a quelque chose à voir avec La femme en vert, c’est uniquement par cette parenté législative.

L’avant-dernier film du cycle Holmes de Rathbone partage cela avec La femme en vert qu’il fait partie du domaine public (tout comme Sherlock Holmes et l’arme secrète et La clef, le tout dernier). Ainsi, nombre d’éditeurs ont pu sortir ces films sur DVD sans s’acquitter de droits. La plupart de ces éditions étaient exécrables, à la différence de l’intégrale publiée en 2008 par France Télévisions (qui utilise les masters restaurés fournis par UCLA et CBS). Dernièrement, c’est Wild Side Video qui se lançait dans ce type d’opérations avec ses Vintages Classics, des films provenant uniquement du catalogue public. Si Le train de la mort a quelque chose à voir avec La femme en vert, c’est uniquement par cette parenté législative.

Thématiquement, Le train de la mort se rapproche d’un épisode bien moins reluisant que La femme en vert, Mission à Alger. Remplacez le bateau par un train, le Prince que Holmes et Watson doivent escorter par un bijou, le diamant de Rhodésie, et vous aurez une vue assez exacte de ce que donne le film.

On a un peu de mal à comprendre pourquoi Holmes accepte de jouer au coffre-fort ambulant, lui qui doit protéger l’acheminement du diamant, autrement que pour tromper la lassitude qui le gagne entre deux enquêtes. Le film se passera ainsi quasi-intégralement au bord du train, ce qui n’est pas un défaut en soi : rappelons-nous d’Une femme disparaît (Alfred Hitchcock, 1938) ou L’Énigme du Chicago Express (Richard Fleischer, 1952), en tous points remarquables. On fait un tour sur l’ensemble des passagers, tous louches à n’en plus finir (comme dans ces cartoons de Tex Avery où les méchants ont tous l’œil sournois et regardent par en-dessous). Le problème, c’est qu’on a toujours une demi-heure d’avance sur l’intrigue, et que la valse des suspects est tellement ininterrompue qu’on se désintéresse vite des destinées de ce petit monde.

Parmi ces suspects, on remarque tout de même Frederick Worlock, auparavant Premier Ministre dans Mission à Alger et Onslow dans La femme en vert ; c’était lui aussi, le comploteur Geoffrey Musgrave dans Échec à la Mort ! Il incarne dans Le train de la mort un professeur de mathématiques irritable qui pourrait bien être le complice de feu Moriarty...

Mais c’est Gerald Hamer, dont la tête nous revient tout de suite, qui est peut-être le plus visible de tous les personnages dans les autres opus de Sherlock Holmes ; on se rappelle de lui au tout début de Sherlock Holmes à Washington, agent secret en couverture, dégoulinant de sueur devant la dangerosité de sa mission. La même année, on le voit dans Echec à la mort, puis plus tard dans La griffe sanglante et Mission à Alger : une tête bien reconnaissable dans le cercle des acteurs habitués de la série. De films en films, indépendamment de leurs qualités, le jeu et la jouissance du spectateur sont aussi celles-ci, que de se surprendre à reconnaître un acteur autrement relativement inconnu. Si jamais on venait à le croiser de nouveau, on se ferait la remarque, pour sûr.

Enfin, Skelton Knaggs joue le freak de services, un de ces personnages étranges à l’allure effrayante dont la série a le secret : comme Rondo Hatton, il jouera la plupart du temps de son physique osseux et de ses dents en avant dans les films d’horreur (Le vaisseau fantôme, 1943 ou Bedlam, 1946, deux films de Mark Robson). Tel Igor pour le docteur Frankenstein, il est condamné à jouer les sous-fifres, exécutant les basses œuvres pour d’affreux manipulateurs.

A part sa galerie de trognes tout droit sorti d'un freak show, on ne trouve hélas rien de bien terrible dans ce Train de la mort : au suivant !

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées

La perle des Borgia

La griffe sanglante

La maison de la peur

Mission à Alger

Sherlock Holmes et la femme en vert

polar - Page 4

-

Sherlock Holmes : Le train de la mort (1946)

-

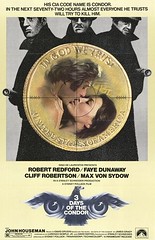

Les trois jours du Condor (1975)

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film de Sydney Pollack :

-

Sherlock Holmes et la femme en vert (1945)

Un film de Roy William Neill

Douzième et antépénultième opus de la série, Sherlock Holmes and the Woman in Green marque une nouvelle apparition de l’ennemi juré, l’égal de Holmes ayant basculé vers le côté obscur, j’ai nommé Moriarty. Après George Zucco dans Les aventures de Sherlock Holmes, Lionel Atwill dans Sherlock Holmes et l’arme secrète, c’est Henry Daniell, solide acteur britannique, qui endosse le rôle. Récurrent de la série, l’acteur aura joué dans Sherlock Holmes à Washington et La voix de la terreur, avant d’accéder au top du méchant. Sa composition, emplie d’une retenue glaçante et imprimant le danger sous-jacent dont il peut être capable, est parfaite. Il se positionne en adversaire clairvoyant sur les capacités de Holmes à le contrecarrer, ce qu’aucun autre opposant n’aura l’idée de le faire. Premier bon point.

Douzième et antépénultième opus de la série, Sherlock Holmes and the Woman in Green marque une nouvelle apparition de l’ennemi juré, l’égal de Holmes ayant basculé vers le côté obscur, j’ai nommé Moriarty. Après George Zucco dans Les aventures de Sherlock Holmes, Lionel Atwill dans Sherlock Holmes et l’arme secrète, c’est Henry Daniell, solide acteur britannique, qui endosse le rôle. Récurrent de la série, l’acteur aura joué dans Sherlock Holmes à Washington et La voix de la terreur, avant d’accéder au top du méchant. Sa composition, emplie d’une retenue glaçante et imprimant le danger sous-jacent dont il peut être capable, est parfaite. Il se positionne en adversaire clairvoyant sur les capacités de Holmes à le contrecarrer, ce qu’aucun autre opposant n’aura l’idée de le faire. Premier bon point.

Deuxième atout, et non des moindre, en la personne de cette mystérieuse femme en vert (la grande blague du film, tout de même, car il n’est jamais fait mention d’un quelconque accessoire de cette couleur), véritable femme fatale jouant des cils pour s’acoquiner avec les riches seniors. Les yeux calculateurs, elle couve un complot retors... Holmes, la découvrant dans un bar et soulevant sa beauté, n’est pas dupe de son manège. Par le biais d’une remarque préfigurant le magnifique Quand la ville dort : quand celui qui l’accompagne au bar lui dit "Elle accompagne son père, le gentleman détective réplique : "Ne soyez pas si naïf...". Dans The Asphalt Jungle de John Huston, Marilyn Monroe sort avec Louis Calhern, assez vieux pour être son père, qu’elle appelle "mon oncle"... Le spectre du film noir s’abat ainsi sur cette Femme en vert de très bon aloi. Lydia, dans La femme en vert, est interprétée par l’actrice Hillary Brooke... qu’on avait déjà croisé dans un Sherlock Holmes précédent : hé oui, elle jouait le rôle principal dans Echec à la mort. Décidément, le monde du détective est bien petit, et les changements des rôles dignes des chaises musicales. On pense également à Gale Sondergaard, qui interprétait la Femme aux araignées (et donnait son titre au film, comme ici), qui semble jouer d'égale à égale avec Brooke.

Le film aborde le thème de l’hypnose, angoissant et fascinant quand il est bien exploité : avec la séquence de l’hypnose de Watson, et celle, tentée de Holmes, le pari est réussi sur tous les plans. Les effets optiques, jouant sur la persistance rétinienne, ou le magnifique plan de miroir, est le signe d’une production bien plus ambitieuse qu’à l’accoutumée : on retrouve en effet le grand John P. Fulton aux effets photographiques, qui élèvent clairement la tenue esthétique du film vers le haut. Assumant la dimension film noir, Roy William Neill cadre des images contrastées, réduisant les sources d’éclairages pour découper les personnages dans un univers fermé et sombre, tout entier lié au cheminement mental, rationnel et froid du génial détective.

Enfin, Neill achève la filiation avec le film noir, commune à d’autres films du cycle tel La femme aux araignées, par l’intermédiaire d’une voix-off : un narrateur nous guide dans cette enquête, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est ni Watson (narrateur de nombreuses aventures chez Conan Doyle) ni Sherlock Holmes, qui a parfois pris ce rôle également. Il s’agit de l’inspecteur en charge de l’affaire qui, ne trouvant aucune autre solution, demande l’aide de Holmes, ce super-héros de l’intellect. Accompagnant les images d’une voix ténébreuse, il arrive à faire démarrer le malaise du spectateur en annonçant par le menu les méfaits du meurtrier de cet épisode : des femmes sont retrouvées mortes, avec l’index tranché, mutilation effectuée post-mortem.

Sophistiqué, à l’ambiance pesante bien retranscrite, Sherlock Holmes et la femme en vert remonte la pente qualitative vers laquelle Mission à Alger avait amené la série.

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées

La perle des Borgia

La griffe sanglante

La maison de la peur

Mission à Alger -

Sherlock Holmes : Mission à Alger (1945)

Un film de Roy William Neill

Peu à peu, nous nous rapprochons de la fin de la saga interprétée par Basil Rathbone ; et Pursuit to Algiers de constituer l’épisode le plus mou et inintéressant du lot jusqu’ici.

Peu à peu, nous nous rapprochons de la fin de la saga interprétée par Basil Rathbone ; et Pursuit to Algiers de constituer l’épisode le plus mou et inintéressant du lot jusqu’ici.

Mission à Alger ne s’inspire d’aucune nouvelle de Conan Doyle ; alors que Roy William Neill nous avait démontré que ce n’était pas forcément un défaut avec La griffe sanglante, on revient ici à une logique mécanique de film de vacances dénué de suspense, d’intérêt, voire d’intrigue.

L’affaire débute par une course d’indices qui demeure le plus intéressant du film, seul moment où les talents légendaires de déductions de Holmes sont mis à l’épreuve.

Holmes et Watson, après un séjour en Écosse (clin d’œil au précédent film de la série, La maison de la peur, qui s’y déroulait ?), sont missionnés par le gouvernement britannique pour escorter un jeune prince dans son pays d’origine. Ce dernier est potentiellement la cible d’un attentat, suite à l’assassinat de son père. Les deux compères vont ainsi jouer les chaperons sur le bateau qui les emmène à bon port, entouré d’une faune finalement assez banale : une chanteuse (les nombreux passages chantés, où même Watson s’y met, en font presque un film musical !), deux archéologues à l’air bien peu professionnel, une vieille dame armée d’un revolver, et une montagne de muscles destiné à faire parler les plus récalcitrants, qui rappellent les freaks de la série tel Rondo Hatton dans La perle des Borgia.

Le film pêche par le manque d’envergure de son intrigue. Il ne peut rien arriver à Holmes ou à son protégé digne d’une de ses enquêtes. Témoin du manque d’inspiration, Watson y occupe ici un plus grand rôle, faisant bifurquer le film vers une comédie de mœurs dont la profondeur préfigure La croisière s’amuse. C’est dire combien l’on est loin de l’enquête promise ! Mission à Alger, tentant par son titre de nous jouer la carte du dépaysement (dans un bateau tout en intérieur, classe !), échoue lamentablement, ne cachant plus désormais que le filon se tarit.

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées

La perle des Borgia

La griffe sanglante

La maison de la peur -

Sherlock Holmes : La maison de la peur (1945)

Un film de Roy William Neill

Capitalisant sur la réussite totale de La griffe sanglante, Roy William Neill continue, pour cette dixième aventure du duo Holmes / Watson, dans la peinture d’un univers gothique, l’intrigue se déroulant uniquement dans un manoir et sa lande proche. Le Canada de La griffe sanglante devient ici l’Écosse, accents compris. On y retrouve le brouillard, la pluie qui tempête sur les carreaux, les bourrasques de vent qui tourmentent les lourds rideaux, les coins, recoins et autres passages secrets qui animent les plus belles réussites du cycle, du Chien des Baskerville jusqu’à La perle des Borgia.

Capitalisant sur la réussite totale de La griffe sanglante, Roy William Neill continue, pour cette dixième aventure du duo Holmes / Watson, dans la peinture d’un univers gothique, l’intrigue se déroulant uniquement dans un manoir et sa lande proche. Le Canada de La griffe sanglante devient ici l’Écosse, accents compris. On y retrouve le brouillard, la pluie qui tempête sur les carreaux, les bourrasques de vent qui tourmentent les lourds rideaux, les coins, recoins et autres passages secrets qui animent les plus belles réussites du cycle, du Chien des Baskerville jusqu’à La perle des Borgia.

Neill adapte cette fois la nouvelle Les cinq pépins d’orange (The Adventure of The Five Orange Pips), dans laquelle la mort des personnages leur est annoncée par un courrier contenant les pépins d’orange. Comme souvent, le scénario ne conserve du récit de Sir Arthur Conan Doyle que son objet mystérieux, pour bâtir autour de celui-ci un fil rouge s’inspirant des Dix petits nègres, et de toute l’œuvre d’Agatha Christie ; les membres d’une fraternité décèdent en effet peu à peu dans d’étranges circonstances, chacun ayant reçu l’enveloppe mortelle. On observe régulièrement dans le cycle cette façon de procéder, qui consiste à faire connaître à la future victime son sort funeste par avance ; le pied-bot de La voix de la terreur, ou encore l’horloge de Échec à la mort ont auparavant occupé les mêmes fonctions que l’enveloppe et ses pépins d’orange. Comme Échec à la mort, le film s’inscrit dans la tradition d’un Cluedo assez jouissif ; l’intérêt trouve sa source, comme à l’accoutumée, plus par l’ambiance délétère, entêtante et fascinante, que par le strict contenu de l’intrigue policière. Le film, tout entier en huis clos, fait la part belle au vieux manoir de Deercliff, les personnages semblant y être prisonniers de ce qu’ils considèrent comme une malédiction.

Pas de déguisement cette fois-ci, mais une panoplie de personnages que l’on suspecte, à la manière de Sherlock Holmes, tout autant les uns que les autres. La bonne, grave et l’œil théâtralement mauvais, attire particulièrement l’attention, elle qui apporte, tel un malsain rituel, l’enveloppe aux hôtes attablés, faisant de chaque découverte des pépins un spectacle morbide. Chacun regarde l’autre aller au devant d’une mort certaine, priant pour ne pas être le destinataire prochainement décédé de la mortelle missive.

La parenté avec les films de monstres de la Universal, si elle est moins évidente que dans La griffe sanglante, est néanmoins bien là : le film fut à l’époque proposé en double programme avec La malédiction de la momie (1944), une des nombreuses suites de La momie avec Boris Karloff ; notons également que l’on peut apercevoir lors d’une scène la canne qui a servi dans Le loup-garou (1941), autre fleuron Universal qui sera revu et corrigé par la Hammer dans les années 60.

Si le film s’oriente rapidement vers une intrigue typique du whodunnit, comme on l’a souligné, le récit original préfèrera creuser la signification des pépins d’orange, pour une découverte vraiment différente de celle du film. Encore une fois, et pour un résultat bien plus probant que les épisodes contemporains du cycle, le huis clos permet d’éviter de faire montre de situations et d’objets trop réels et actuels, pouvant rappeler la guerre à peine terminée lors de la sortie de The House of Fear ; on se souvient de Sherlock Holmes et l’arme secrète, où l’on découvrait l’appartement du 221 B Baker Street de Londres, menacé par des montagnes de gravas de toutes parts. Partir de Londres (comme dans Sherlock Holmes à Washington ou La griffe sanglante) est une alternative intéressante permettant de renouveler la série (c’est dans cette deuxième moitié d’épisodes que l’on trouve les plus beaux films de la saga), pour un suspense toujours efficace. Rappelons que les films ne font qu’une 1h05-1h10, témoignant d’une économie de moyens ne sacrifiant rien à l'impact visuel, et d’un brillant sens de la narration. Une nouvelle réussite à mettre au crédit de Roy William Neill !

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées

La perle des Borgia

La griffe sanglante