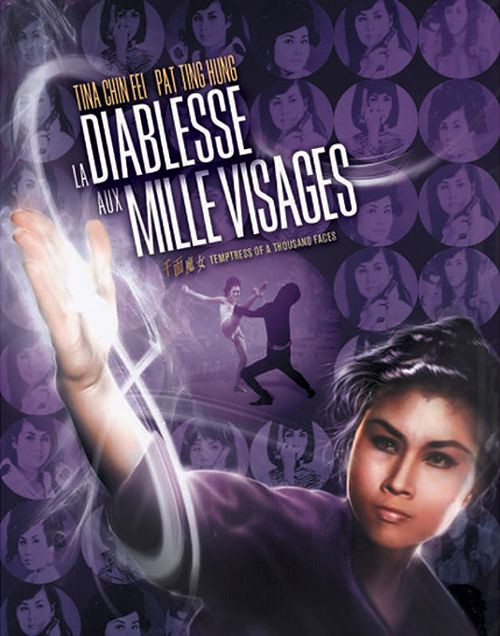

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film de Chung Chang-wha :

ciné d'asie

-

Ciné d'Asie : La diablesse aux mille visages (1969)

-

Ciné d'Asie : La rage du tigre (1971)

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

-

Ciné d'Asie : Goyokin (1969)

Cliquez sur le lien pour accéder à la chronique

-

Ciné d'Asie : Executioners (1993)

Un film de Johnnie To & Ching Siu-Tung

Le duo déjà aux commandes de The Heroic Trio rempile pour une suite presque aussi délirante que son modèle, réutilisant leur trois sublimes héroïnes (Michelle Yeoh, Maggie Cheung et la regretté Anita Mui).

Le duo déjà aux commandes de The Heroic Trio rempile pour une suite presque aussi délirante que son modèle, réutilisant leur trois sublimes héroïnes (Michelle Yeoh, Maggie Cheung et la regretté Anita Mui).A l'ambiance très fantasy du premier opus, Executioners impose au contraire un tonalité post-apocalyptique au contenu très politique. Ici, le monde fait face à une pénurie d'eau suite à la contamination des sources provoquée par une guerre nucléaire ; un système de purification très coûteux permet à une population paupérisée de survivre. Dans ce cadre, la criminalité a explosé, donnant le champ libre à nos trois personnages féminins : Maggie la chasseuse de primes continue son oeuvre par appât du gain ; Anita Mui, la Justicière, a raccroché les gants depuis qu'elle est épouse et mère ; Michelle Yeoh, elle, a rallié les forces gouvernementales. On le voit, le trio créé précédemment s'est dispersé ; il va se reformer afin de mettre au jour la dernière source non polluée du pays.

Sur un canevas plus sage que le précédent, Executioners va tout de même nous donner des séquences ahurissantes, justifiant ses excès par un héritage opératique revendiqué. Executioners, loin de toutes les étiquettes de genre qu'on serait tenté de lui apposer, est une véritable tragédie au sens classique du terme : De multiples personnages, principaux ou secondaires, décèdent au son d'un chœur mélodique sous-titrant les pensées des survivants dévastés (typique du cinéma de Hong-Kong), le grand criminel de l'histoire dissimule son visage défiguré sous un masque tel le fantôme de l'Opéra. Le personnage de Michelle Yeoh est assisté d'un bossu recouvert de guenilles, s'exprimant en vagues borborygmes rappelant un sous-fifre de Victor Frankenstein... Les symboles sont là pour assurer la profondeur dramatique de l’œuvre. Une narration avançant au pas de charge, la multiplications des trames narratives et un montage elliptique, là aussi typique des cinémas asiatiques, donnent la touche de surréalisme finale à cette fantaisie faite film.

La séquence de la recherche de la source est très belle, entre plans sous-marins, déclaration d'amour avortée et périple dans les sous-terrains inondés ; le tout est shooté à travers des filtres multicolores, donnant la couleur des émotions, comme seul le cinéma asiatique peut l'imaginer. La séquence finale dans l'église est tout aussi extrême.

Il y a une vraie jubilation à découvrir ce type de films aujourd'hui, un trip délirant et imprévisible qui dynamite le politiquement correct et les conventions (morales ou cinématographiques). Un bol d'air frais -et sanglant-, une bouffée d'hélium qui fait un plaisir fou.

-

Ciné d'Asie : 2 héros (1974)

Un film de Chang Cheh

S'échappant d'un temple shaolin dévoré par le feu des oppressions mandchoues, Hung Hsi-Kuan, combattant hors-pair, est ardemment recherché. Il tombe alors sur Fang Shih-Yu, un autre expert en arts martiaux, connu pour sa droiture et sa persévérance pour mettre en échec les bandits ; une méprise fait croire à Fang Shih-Yu que Hung Hsi-Kuan est l'un d'eux (il le surprend alors qu'il est en train de violemment corriger un mandchou : comme souvent, on se met plus facilement du côté de l'opprimé). Il le livre alors aux bandits en croyant remettre un malfrat aux mains de la justice. Ce quiproquo est la clé du parcours Hung Hsi-Kuan, qui, d'un orgueilleux fier-à-bras, va devenir une personne plus consciente de sa nature humaine et faillible.

S'échappant d'un temple shaolin dévoré par le feu des oppressions mandchoues, Hung Hsi-Kuan, combattant hors-pair, est ardemment recherché. Il tombe alors sur Fang Shih-Yu, un autre expert en arts martiaux, connu pour sa droiture et sa persévérance pour mettre en échec les bandits ; une méprise fait croire à Fang Shih-Yu que Hung Hsi-Kuan est l'un d'eux (il le surprend alors qu'il est en train de violemment corriger un mandchou : comme souvent, on se met plus facilement du côté de l'opprimé). Il le livre alors aux bandits en croyant remettre un malfrat aux mains de la justice. Ce quiproquo est la clé du parcours Hung Hsi-Kuan, qui, d'un orgueilleux fier-à-bras, va devenir une personne plus consciente de sa nature humaine et faillible.Avec 2 héros (Heroes two - titre américain), Chang Cheh change un peu d'orientation cinématographique : plutôt célèbre pour ses wu-xia pian (films de sabre) tels Un seul bras les tua tous (1967) ou Le sabreur solitaire (1969), il emprunte ici la voie du Kung-Fu. Pour une série de quatre films (viendront ensuite Le monastère de Shaolin, Shaolin Martial Arts et Les cinq maîtres de Shaolin, tous sortis en 1974), il suivra la trajectoire de survivants des exactions mandchoues, des personnage légendaires dont Fong Sai-Yuk, pour une suite de combats à mains nues utilisant différentes techniques du Kung-Fu, comme ici celle de la grue ou du tigre. Ce style de combat, s'il peut paraître moins flamboyant que les échanges à l'épée et autres pirouettes câblées chers au cinéma d'art martiaux, laisse une belle place à des chorégraphies classiques, puissantes et soignées, œuvres de l'excellent Liu Chia-Liang, assisté de Tang Chia. Ensemble, le duo de chorégraphes donneront leur meilleur dans les célèbres films de Chang Cheh, dont le magnifique Le justicier de Shanghai (1972).

Le film prend la forme d'une fuite en avant ; dans la première partie, les personnages parcourent es plaines herbeuses et ensoleillées en courant, lueur d'un avenir meilleur et plus serein. Ces passages ne sont cependant que de rares ponctuations au milieu d'une succession de combats, tous plus dynamiques les uns que les autres, imprimant la violence (moins fortement qu'à l'habitude chez le réalisateur) et l'urgence dans le code génétique de ces personnages. Chen Kuan Tai, star du Justicier de Shanghai, est ici la victime du quiproquo, combattant dans le permier tiers du film avec le genou bien abîmé ; c'est moins jusqu'au-boutiste que son homérique combat une hache plantée dans le ventre dans Le justicier de Shanghai, mais la retenue -toute relative dès lors qu’on aborde l’œuvre de Chang Cheh- est plutôt en accord avec la tonalité kung-fu du film.

Tout en empruntant un "autre voie", Chang Cheh reste Chang Cheh, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime : il recompose un duo de personnages complémentaires qui vont s'entraider, point commun de presque tous ses films. En résulte une peinture de l'amitié entre hommes qui dépasse les liens affectifs que peuvent avoir hommes et femmes, ces dernières n'ayant qu'un rôle accessoire dans la filmographie du bonhomme. Chang Cheh a aussi profondément ancré en lui la notion du dépassement de soi, qui s'illustre dans des combats impossibles (un justicier solitaire défait une armée entière), donnant de l'emphase à ses finals ahurissants. Deux tics de mises en scènes, lors des combats, donnent un aspect tantôt moderne, tantôt daté, aux séquences : d'abord la teinte rouge que prend l'écran lorsque les affrontement deviennent saignants (Chang Cheh modifiera légèrement le procédé lorsqu'il fera basculer l'écran au noir et blanc dans Les disciples de Shaolin, en 1975, repris en gimmick par Tarantino dans Kill Bill vol. 1 en 2004) ; puis l'arrêt sur image lorsqu'un des combattants se fait tuer, très 70's cette fois-ci.

Chang Cheh vient du théâtre, comme on en a une très belle preuve dans son Vengeance, mettant en parallèle vie "jouée" et vie réelle des personnages. On peut en déceler les traces jusqu'à ces 2 héros, l'un habillé de noir, l'autre de blanc, dans la méprise originelle que scelle pour un temps le destin de Hung Hsi-Kuan. Ce ressort très théâtral est possible grâce à la situation dans laquelle Hung Hsi-Kuan est découvert, mais également par un tempérament violent et par la couleur de son vêtement. Autant de signes extérieurs qui rentrent en contradiction avec la nature profonde du personnage. Fang Shih-Yu, fier et rebelle, offre au regretté Alexander Fu-Sheng (mort trop tôt dans un accident de voiture) des moments de comédie lors des affrontements -il attend ostensiblement, les bras croisés, lorsque qu'il n'a plus de combattants devant lui- ou dans la scène de l'auberge -des ennemis veulent le tuer alors qu'il est assoupi sur une table, mais sont interrompus à chaque fois que Hung Hsi-Kuan fait mine de se réveiller. Un rôle de chien fou qui sera transfiguré par sa quête de rédemption.

Revenons enfin sur les décors du film ; d'abord les plaines désertiques, bien exploitées lors de cette exode forcée par les bandits mandchous. Ensuite, les dédales souterrains créés par Fang Shih-Yu, ainsi que les ruelles étroites dans lesquelles se croisent des personnages féroces prêts à en découdre au moindre regard de travers. Des décors magnifiés par la caméra de Chang Cheh, plus posée qu'à l'habitude. La vision de 2 héros offre ainsi un ensemble de très bonne qualité, prenant, rythmé et bagarreur. Un vrai film de bastons, généreux en morceaux de bravoure.