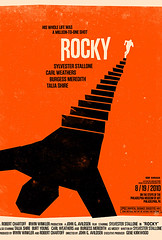

Fin août 2010 s’est cloturé aux Etats-Unis un grand festival itinérant de films en plein air, qui a donné lieu à la création de sublimes affiches. La programmation avait tous les atouts, ciblant des films cultes des 70's -80's : L'inspecteur Harry (1971), Le Parrain II (1974), Rocky (1976), Blues Brothers (1980)... La réinterprétation d’affiches de films est très en vogue depuis quelques mois, comme le résume bien ce billet. La mouvance est clairement celle du minimalisme, mais celles que nous vous montrons aujourd’hui est tout de même un peu au-dessus, par leur parti pris déjà. Une bichromie orange / noir, avec pour inspiration l’affiche séminale de Vertigo, dessinée par Saul Bass. Quelle meilleure inspiration pourrait on trouver ? On retrouve le style inimitable de ce géant du design, usant de formes géométriques pour figurer des objets, des personnages, bref un sens de l’épure et de la composition en même temps.

Fin août 2010 s’est cloturé aux Etats-Unis un grand festival itinérant de films en plein air, qui a donné lieu à la création de sublimes affiches. La programmation avait tous les atouts, ciblant des films cultes des 70's -80's : L'inspecteur Harry (1971), Le Parrain II (1974), Rocky (1976), Blues Brothers (1980)... La réinterprétation d’affiches de films est très en vogue depuis quelques mois, comme le résume bien ce billet. La mouvance est clairement celle du minimalisme, mais celles que nous vous montrons aujourd’hui est tout de même un peu au-dessus, par leur parti pris déjà. Une bichromie orange / noir, avec pour inspiration l’affiche séminale de Vertigo, dessinée par Saul Bass. Quelle meilleure inspiration pourrait on trouver ? On retrouve le style inimitable de ce géant du design, usant de formes géométriques pour figurer des objets, des personnages, bref un sens de l’épure et de la composition en même temps.

Est-il bien utile de préciser que notre préférence va à ce fou de flic de Dirty Harry ?

Actus ciné/DVD - Page 22

-

Les affiches du Rolling Roadshow Tour

-

A l’abordage ! Numéro spécial "Cape, Sabre et épée" de Positif

Envie d’affronter des corsaires malotrus, de sauver de jeunes demoiselles en détresse d’une mort certaine, de voguer sur les flots en Technicolor de mers s’étendant à l’infini, ou encore, de trancher du traître pour honorer un dette passée ? Et donc, de revisiter à l’occasion films de sabres japonais et chinois, films de chevalerie de l’âge d’or d’Hollywood ou heroïc fantasy? Alors comme moi, vous allez vous ruer sur le numéro spécial de Positif qui a la bonne idée de consacrer sa parution d’été au grand cinéma populaire d’aventures.

Le Cygne Noir, film grandiose de la Fox sorti en 1942, occupe plusieurs pages avec des photos d’exploitation ou issues directement du film. Dommage par contre que ce ne soit qu’en noir et blanc, suivant la charte graphique du mensuel. De nombreux textes de qualité parsèment le numéro, notamment l’essai concernant le mythe arthurien, signé Sandra Gorgievski. Le choix des films étudiés ne s’éloigne certes pas beaucoup d’un corpus archi-connu, mais ce n’est pas tous les jours que l’on croise du Chang Cheh (Un seul bras les tua tous, 1967), du Boorman (Excalibur, 1981), du Richard Thorpe (Ivanhoé, 1952) ou du George Sidney (Scaramouche, 1952) dans le même magazine. Bonne idée pour une révision d’été !

Source image : photo d'exploitation issue du Cygne Noir (Henry King, 1942)

-

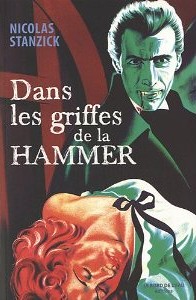

Dans les griffes de la Hammer : réédition d'un ouvrage indispensable

Paru une première fois en 2008 chez l’éditeur Scali, Dans les griffes de la Hammer avait rapidement été épuisé, et introuvable depuis. Son auteur, Nicolas Stanzik, y livre une analyse documentée de la réception des œuvres fantastiques du studio Hammer en France, en évoquant en parallèle une histoire du genre sur le territoire, bien réduite avant l’apparition de Frankenstein s’est échappé ! (Terence Fisher, 1957) sur les (quelques) écrans hexagonaux. Le circuit de distribution (à Paris, puis dans les salles de quartier) donne des clés pertinentes pour évaluer la pénétration du genre dans la société française de l’époque. En utilisant affiches, statistiques, entretiens avec des spécialistes, le tout tient une place de choix (et un livre unique dans la langue de Molière) dans le panorama d’études cinématographiques sorties ces dernières années. Fruit d’une thèse de fin d’études, le contenu a été remanié, revu et augmenté pour cette nouvelle édition qui sort ces jours-ci chez Le bord de l’eau. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait montre d’un soin évident : maquette flatteuse, magnifiques planches couleurs reprenant des photos d’exploitation ou des affiches françaises d’époque, nouvelle préface par Jimmy Sangster dotée d’un humour typiquement british, c’est un sans fautes.

Paru une première fois en 2008 chez l’éditeur Scali, Dans les griffes de la Hammer avait rapidement été épuisé, et introuvable depuis. Son auteur, Nicolas Stanzik, y livre une analyse documentée de la réception des œuvres fantastiques du studio Hammer en France, en évoquant en parallèle une histoire du genre sur le territoire, bien réduite avant l’apparition de Frankenstein s’est échappé ! (Terence Fisher, 1957) sur les (quelques) écrans hexagonaux. Le circuit de distribution (à Paris, puis dans les salles de quartier) donne des clés pertinentes pour évaluer la pénétration du genre dans la société française de l’époque. En utilisant affiches, statistiques, entretiens avec des spécialistes, le tout tient une place de choix (et un livre unique dans la langue de Molière) dans le panorama d’études cinématographiques sorties ces dernières années. Fruit d’une thèse de fin d’études, le contenu a été remanié, revu et augmenté pour cette nouvelle édition qui sort ces jours-ci chez Le bord de l’eau. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait montre d’un soin évident : maquette flatteuse, magnifiques planches couleurs reprenant des photos d’exploitation ou des affiches françaises d’époque, nouvelle préface par Jimmy Sangster dotée d’un humour typiquement british, c’est un sans fautes.

Composé en deux parties bien distinctes, le livre fait se succéder l’étude à proprement parler à des entretiens éclairants, où l’on retrouve A1ain Schlockoff, créateur de la revue L’écran Fantastique, ou plus tard de l’excellente revue Fantastyka ; Francis Moury, critique émérite dont la plume se reconnaît entre mille, digne défenseur des œuvres Hammer ; et aussi Christophe Lemaire, Jean-François Rauger… Des figures incontournables de la cinéphilie fantastique.

Rédigé avec sérieux, érudition et un sens de l’analyse bien dosé, on ne saurait que recommander l’ouvrage à tous ceux qui, comme nous sont des amateurs indéfectibles de la firme. Celle-ci brille encore aujourd’hui d’un feu vif, alimenté par ses films évocateurs où l’on croise sang, violence, canines acérées et donzelles en détresse. Indispensable, on vous dit !

D'autres lectures :

Les films de la Hammer chroniqués sur ce Blog

La Hammer Collection de Daniel Frenette -

Alice au Pays des Merveilles (2010)

Un film de Tim Burton

On peut adopter deux attitudes en allant voir le Tim Burton de 2010 : soit, on aime les films de Tim Burton et l’on espère le voir toujours au niveau de Edward aux mains d’argent (1990) et Batman, le défi (1992). Ceux-là seront déçus, inévitablement, à plusieurs niveaux selon leurs attentes. Ou l’on peut aller voir le film en ayant, par ailleurs, eu vent du tombereau de critiques négatives qui sont tombés sur le film, et n’ayant désormais plus trop d’espoirs que Tim Burton refasse un très bon film (Sleepy Hollow, c’est loin... 1999 pour être précis). C’est précisément dans cet état d’esprit que j’ai franchi l’entrée de la salle de cinéma le jour de la projection.

On peut adopter deux attitudes en allant voir le Tim Burton de 2010 : soit, on aime les films de Tim Burton et l’on espère le voir toujours au niveau de Edward aux mains d’argent (1990) et Batman, le défi (1992). Ceux-là seront déçus, inévitablement, à plusieurs niveaux selon leurs attentes. Ou l’on peut aller voir le film en ayant, par ailleurs, eu vent du tombereau de critiques négatives qui sont tombés sur le film, et n’ayant désormais plus trop d’espoirs que Tim Burton refasse un très bon film (Sleepy Hollow, c’est loin... 1999 pour être précis). C’est précisément dans cet état d’esprit que j’ai franchi l’entrée de la salle de cinéma le jour de la projection.

Alice au pays des Merveilles se veut la suite du film d’animation Disney des années 50, un projet hybride prise de vue réelles / animation à la sauce d’aujourd’hui, où la motion capture a remplacé le bon vieux celluloid. En 2010, Alice est toujours chez Disney, c’est donc aussi un retour aux sources pour Burton, lui qui avait participé à Rox et Rouky et réalisé Frankenweenie et Vincent chez la firme aux grandes oreilles. Nous ne parlerons par ailleurs pas de 3D ici, projection plate oblige, et à ce qu’il paraît ce n’était pas plus mal.

La première chose qui me vient à l’esprit est simplement que tout ce déballage de mauvaises critiques n’était pas vraiment justifié (dont la critique de la dernière scène, pro-capitaliste uniquement par le petit bout de la lorgnette, si l’on veut). Le film se suit sans ennui aucun, dès le prologue très Jane Austen dans l’âme. Alice détonne dans un paysage sclérosé par les convenances et par le paraître. Une fois de l’autre côté du miroir (dommage, le plongeon dans le trou du lapin n’est pas si réussi, quasi illisible), la bonne idée est de mettre en doute le fait que ce soit bien la même Alice, qui, des années plus tôt, a déjà rendu visite au Pays des Merveilles. Mia Wasikowska correspond tout à fait à l’imaginaire collectif que l’on a du personnage : forte tête, curieuse, mais peu sûre d’elle. Elle offre d'ailleurs la meilleur scène du film lors de son voyage à bord du chapeau du Chapelier Fou.

On déambule alors dans une faune multicolore, animée par un bestiaire connu (la chenille, Tweedledee et Tweedledum, le Chat de Chester...), et, de même que le film de Walt Disney, cette entrée n’a pas de fil narratif très fort. Cependant, l’onirisme visuel nous dit, ainsi que Alice elle-même, qu’on est en train de rêver. Rien de grave donc, si tout ne se raccorde pas très bien. C’est paradoxalement lorsque les fils se mettent en ordre que ça peut déconcerter : Alice est alors entraînée dans une histoire d’élu devant sauver le Pays des Merveilles d’un grand danger, rien de bien original pour tout film de fantasy qui se respecte. Car oui, le film bascule assez rapidement dans un univers et des enjeux typiques de la fantasy, avec dragon, château et prophétie. Déconcertant mais pas désagréable, loin s’en faut. Et, si l’on retrouve plus une patte typique de Disney dans l’histoire, seuls quelques arbres torturés et trouvailles bizarres (le cochon, qu’on voyait déjà dans la bande annonce mais qui m’a bien fait marrer quand même) attestent de la paternité de Tim Burton sur le tout. La logique générale, voulant que les laids soient mauvais et les beaux bons, est tout de même en contradiction totale avec l’œuvre du bonhomme, ce qui laisse songeur pour la suite. On remarque par ailleurs que Tim Burton sait désormais trousser des scènes d’action tout à fait recommancdables, comme le combat final. Quelques fautes de goûts ici et là (la pauvre Anne Hathaway, obligée de prendre une pause ridicule pendant toutes ses scènes), mais tout le monde joue bien, à commencer par Helena Bonham Carter, simplement excellente.

Bien meilleur que ses derniers films, Alice au pays des merveilles n’a donc pas à rougir au regard de la carrière de Burton, même si l’on était en droit d’attendre mieux. -

Fleur du Désert (2010)

Un film de Sherry Hormann

La réalisatrice américaine nous livre son premier film, avec ce biopic de Waris Dirie, fille d’un nomade du désert, devenue reine de podiums et des couvertures de magazines de mode. De son origine africaine, elle garde notamment la trace d’une mutilation inhumaine : l’excision. Le film est l’adaptation de l’autobiographie du top model.

La réalisatrice américaine nous livre son premier film, avec ce biopic de Waris Dirie, fille d’un nomade du désert, devenue reine de podiums et des couvertures de magazines de mode. De son origine africaine, elle garde notamment la trace d’une mutilation inhumaine : l’excision. Le film est l’adaptation de l’autobiographie du top model.

Curieux film, qui commence comme une comédie sociale anglaise, poursuit à la façon d’un documentaire presque choc (les scènes en Afrique), passe par une phase très Le Diable s’habille en Prada, et finit comme un biopic à message , du genre de Ray, voire d’un pamphlet à la Lord of War. C’est dire que le film n’est pas un, unitaire, mais pluriel. Pourquoi pas, si l’on ne ratait pas le sujet pour parler d’autre chose pendant la quasi-totalité du métrage. De la vie de Waris Dirie (encore loin d’être terminée en 2010, au passage), on retiendra certes le grand écart faisant correspondre la survie dans les terres arides de Somalie au clinquant faste, irréel et superficiel du monde de la mode ; faisant tout le sel de son parcours, surmontant le déterminisme de sa naissance, et des traditions auxquelles elle devait se soumettre. Quand elle n’a pas plus de huit ans, ses parents veulent la marier de force à un vieillard qui a payé le prix pour l’avoir : ce sera son déclic. Traversant le désert dans toute l’inconscience de ses jeunes années, pieds nus et sans aucune ressource, elle arrivera à se faire un chemin providentiel jusqu’à Mogadiscio, et deviendra d’abord femme de ménage en Angleterre.

Si l’histoire est exemplaire et le message sur la vérité de l’excision en fait un film on ne peut plus légitime, le choc provoque par ses différentes réalités ne sont absolument pas traitées dans le film, mais juste mises bout à bout comme si cela allait de soit. Or, ce collage maladroit dessert tout à fait les enjeux profonds de son histoire. Les moments comiques, assez nombreux, paraissent rajoutés -certains ne dépareilleraient pas dans un Coup de foudre à Notting Hill- par rapports aux passages plus sombres où Waris découvre l’horreur de l’excision, confrontée à un monde où la plupart des habitants n’en ont jamais entendu parler. De même, les séquences de défilés et des séances photos posent un problème : comment Waris peut regarder l’objectif de la même façon que tous ces mannequins anorexiques qui assument totalement l’argent facile qui coule à flots, et l’image de femme-objet dont elle sont l’incarnation ? C’est un non-sens que de ne pas traiter le problème du décalage entre ces vies trop différentes, autrement que par la comédie hystérique (nous devons être les seuls à ne pas goûter à l’interprétation de Sally Hawkins, en roue libre). L’actrice qui l’incarne est par ailleurs d’une ressemblance frappante avec la vraie Waris Dirie, mais semble un peu trop artificiellement enjouée.

Rien de frappant dans la valeur cinématographique des plans ainsi alignés, sans talent ni grand défaut ; la musique par contre, est assénée avec un lourdeur confondante dès la première image, malgré son beau thème. Un peu plus de nuances n’aurait pas été de trop. Enfin, c’est comme si le vrai thème du film, la lutte contre une pratique mutilatrice sans fondement, n’arrivait qu’à la fin, à quinze minutes du dénouement. La valeur cinématographique de l’œuvre est donc très diminuée, devant un sujet qui demeure nécessaire et profond. La légitimité d’en faire état par le biais d’une œuvre destinée au plus grand nombre n’est pas à discuter ; faite de cette manière, elle n’atteint cependant pas son but.