Un livre de Kenneth Anger

Kenneth Anger est plutôt connu pour son œuvre cinématographique, underground et ésotérique. Il réalisa de nombreux films, son dernier à ce jour, Ich Will !, datant de 2008. Cependant, à la fin des années 50, il écrit un livre rassemblant un certain nombre de scandales en tous genres sur le Hollywood interdit, mêlant principalement drogues, sexe et meurtres. A l'énoncé, on saisit clairement l'orientation très tabloïd du contenu : tout ce qui compte de faits divers sordide et croustillant fera le corps du livre ; Hollywood était une nouvelle Babylone dès ses débuts. Ainsi, chapitre après chapitre, année après année (des années 20 jusqu'à la fin de l'Hollywood classique, fin 60's), Anger égrène les potins, de ce qui faisait les choux gras de journaux à sensation de l'époque, tel le GraphiC. Il tient alors une posture contradictoire, vilipendant ces journaux et leurs gossip girls (Louella Parsons et Hedda Hopper), tout en jouant de sa dimension racoleuse pour vendre son bouquin (certaines photos des scènes de crime, et Jayne Mansfield en couverture, en témoignent). Le comble étant atteint lorsqu'il insère une page du Daily Examiner de William Randolph Hearst crachant sur "Le ragot" et louant la vérité des informations vérifiées. Mais ce n'est pas la seule chose qui gêne ici, à commencer par les informations non sourcées que l'auteur couche sur le papier.

Kenneth Anger est plutôt connu pour son œuvre cinématographique, underground et ésotérique. Il réalisa de nombreux films, son dernier à ce jour, Ich Will !, datant de 2008. Cependant, à la fin des années 50, il écrit un livre rassemblant un certain nombre de scandales en tous genres sur le Hollywood interdit, mêlant principalement drogues, sexe et meurtres. A l'énoncé, on saisit clairement l'orientation très tabloïd du contenu : tout ce qui compte de faits divers sordide et croustillant fera le corps du livre ; Hollywood était une nouvelle Babylone dès ses débuts. Ainsi, chapitre après chapitre, année après année (des années 20 jusqu'à la fin de l'Hollywood classique, fin 60's), Anger égrène les potins, de ce qui faisait les choux gras de journaux à sensation de l'époque, tel le GraphiC. Il tient alors une posture contradictoire, vilipendant ces journaux et leurs gossip girls (Louella Parsons et Hedda Hopper), tout en jouant de sa dimension racoleuse pour vendre son bouquin (certaines photos des scènes de crime, et Jayne Mansfield en couverture, en témoignent). Le comble étant atteint lorsqu'il insère une page du Daily Examiner de William Randolph Hearst crachant sur "Le ragot" et louant la vérité des informations vérifiées. Mais ce n'est pas la seule chose qui gêne ici, à commencer par les informations non sourcées que l'auteur couche sur le papier.

Une fois ces griefs posés, force est de reconnaître que le livre a des points positifs : ainsi, Anger trace en filigrane l'histoire de la naissance d'Hollywood et du star-system, de ces inconnu(e)s qui, par la lumière aveuglante des projecteurs, deviennent en un clin d’œil des célébrités. Ceux-là, pas encore saisis de la qualité d'un travail qui serait plus tard reconnu en tant qu'art, devaient consumer leur argent et leur renommée dans de fastes parties décadentes. De même, le passage de la fin des années 20 et son double krach (crise financière et arrivée brutal au parlant) laissa plus d'un acteur sur le carreau (cas extrême : la MGM, voulant se débarrasser d'un acteur, dérègle les instruments de prise de son pour lui donner la voix d'un castra : le public n'en voulu plus). Ce point de vue donne un autre angle à l'arrivée du Code de production cinématographique ou code Hays, en 1934, et le montage de projets bibliques (Le Roi des Rois) pour assainir l'image souillée qu'offrait alors Hollywood. Quand la frontière entre la vie privée et l'image publique s'efface, certains y laissent leurs plumes : Rudolph Valentino et son homosexualité supposée, Stroheim et ses orgies généreusement financées par Paramount, MGM ou Universal, la dépression de Frances Farmer qui la projeta dans l'abîme, etc. Une histoire parallèle de la grande cité du cinéma.

Mae West, la croqueuse d'hommes

Rappelons ici que le livre est le fruit d'une collaboration étroite entre Kenneth Anger et l'éditeur Jean-Jacques Pauvert à sa sortie en 1959 ; Tristram, qui réédite aujourd'hui le livre, y apporte une nouvelle traduction (de Gwilym Tonnerre), qui préserve heureusement un langage désuet qui dépeint à merveille les affres d'une autre époque. C'est effectivement l'écriture elle-même qui est la plus grande valeur du livre : tout à la fois foisonnante, un peu trash et mouvementée, elle trace énergiquement la route chronologique mais alternative de son contenu. Alors, au-delà des réserves évoquées, si le voyage vous intéresse, faîtes-vous votre propre opinion sur cet Hollywood dépravé : le livre de chez Tristram, composé avec soin (on y retrouve pléthore de photos d'époque), est une bonne porte d'entrée... dérobée !

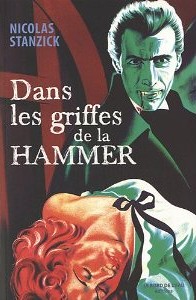

Paru une première fois en 2008 chez l’éditeur Scali, Dans les griffes de la Hammer avait rapidement été épuisé, et introuvable depuis. Son auteur, Nicolas Stanzik, y livre une analyse documentée de la réception des œuvres fantastiques du studio Hammer en France, en évoquant en parallèle une histoire du genre sur le territoire, bien réduite avant l’apparition de Frankenstein s’est échappé ! (Terence Fisher, 1957) sur les (quelques) écrans hexagonaux. Le circuit de distribution (à Paris, puis dans les salles de quartier) donne des clés pertinentes pour évaluer la pénétration du genre dans la société française de l’époque. En utilisant affiches, statistiques, entretiens avec des spécialistes, le tout tient une place de choix (et un livre unique dans la langue de Molière) dans le panorama d’études cinématographiques sorties ces dernières années. Fruit d’une thèse de fin d’études, le contenu a été remanié, revu et augmenté pour cette nouvelle édition qui sort ces jours-ci chez Le bord de l’eau. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait montre d’un soin évident : maquette flatteuse, magnifiques planches couleurs reprenant des photos d’exploitation ou des affiches françaises d’époque, nouvelle préface par Jimmy Sangster dotée d’un humour typiquement british, c’est un sans fautes.

Paru une première fois en 2008 chez l’éditeur Scali, Dans les griffes de la Hammer avait rapidement été épuisé, et introuvable depuis. Son auteur, Nicolas Stanzik, y livre une analyse documentée de la réception des œuvres fantastiques du studio Hammer en France, en évoquant en parallèle une histoire du genre sur le territoire, bien réduite avant l’apparition de Frankenstein s’est échappé ! (Terence Fisher, 1957) sur les (quelques) écrans hexagonaux. Le circuit de distribution (à Paris, puis dans les salles de quartier) donne des clés pertinentes pour évaluer la pénétration du genre dans la société française de l’époque. En utilisant affiches, statistiques, entretiens avec des spécialistes, le tout tient une place de choix (et un livre unique dans la langue de Molière) dans le panorama d’études cinématographiques sorties ces dernières années. Fruit d’une thèse de fin d’études, le contenu a été remanié, revu et augmenté pour cette nouvelle édition qui sort ces jours-ci chez Le bord de l’eau. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle fait montre d’un soin évident : maquette flatteuse, magnifiques planches couleurs reprenant des photos d’exploitation ou des affiches françaises d’époque, nouvelle préface par Jimmy Sangster dotée d’un humour typiquement british, c’est un sans fautes. Profitons de l'article du jour pour faire état d’une publication remarquable, celle du livre Émile Cohl, l'inventeur du dessin animé. Fruit de nombreuses années de travail, cet ouvrage paru chez Omniscience nous fait découvrir le visage de celui par qui le cinéma d'animation a débuté, et qui fut pendant la plus grande partie de sa vie un caricaturiste de talent. A 50 ans, il décide de remettre à plat tout son savoir afin de donner vie à des dessins. Travaillant seul, il est l’archétype de l’artisan génial, et ce qui peut être qualifié d'expérimentations représente déjà un accomplissement immense. Pour être tout à fait exact, on remarquera tout de même que l'animation de dessins a commencé plus tôt, avant même le cinéma, grâce au Théâtre optique d’Émile Reynaud. Ce qu'il reste aujourd’hui de la production de Colh est, miracle, inclus dans ce livre décidément incontournable via 2 DVD édités par Gaumont, qui constituent le complément de l’édition consacrée au Cinéma premier, sortie en avril 2008. Ces disques ne représentent qu’un cinquième de la production de Reynaud et sont à considérer comme un véritable trésor de patrimoine. Dans le livre, on a également droit à une très belle introduction du grand Isao Takahata (Le tombeau des Lucioles), pleine de finesse et d’un profond respect pour l’œuvre du précurseur. Richement illustré, ce livre est à ne rater sous aucun prétexte, bénéficiant de plus d’un rapport qualité/prix imbattable (vous le trouverez au-dessous des 40 €).

Profitons de l'article du jour pour faire état d’une publication remarquable, celle du livre Émile Cohl, l'inventeur du dessin animé. Fruit de nombreuses années de travail, cet ouvrage paru chez Omniscience nous fait découvrir le visage de celui par qui le cinéma d'animation a débuté, et qui fut pendant la plus grande partie de sa vie un caricaturiste de talent. A 50 ans, il décide de remettre à plat tout son savoir afin de donner vie à des dessins. Travaillant seul, il est l’archétype de l’artisan génial, et ce qui peut être qualifié d'expérimentations représente déjà un accomplissement immense. Pour être tout à fait exact, on remarquera tout de même que l'animation de dessins a commencé plus tôt, avant même le cinéma, grâce au Théâtre optique d’Émile Reynaud. Ce qu'il reste aujourd’hui de la production de Colh est, miracle, inclus dans ce livre décidément incontournable via 2 DVD édités par Gaumont, qui constituent le complément de l’édition consacrée au Cinéma premier, sortie en avril 2008. Ces disques ne représentent qu’un cinquième de la production de Reynaud et sont à considérer comme un véritable trésor de patrimoine. Dans le livre, on a également droit à une très belle introduction du grand Isao Takahata (Le tombeau des Lucioles), pleine de finesse et d’un profond respect pour l’œuvre du précurseur. Richement illustré, ce livre est à ne rater sous aucun prétexte, bénéficiant de plus d’un rapport qualité/prix imbattable (vous le trouverez au-dessous des 40 €).