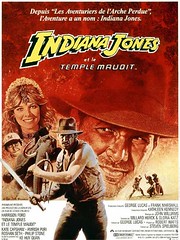

Un film de Steven Spielberg

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant.

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant.

La séquence d’introduction nous emmène dans un Shanghai rétro de 1935 au coeur d'un club sélect, où l’entrée d’Harrison Ford est très soignée : le personnage apparaît de trois quart dos, vêtu d’un costume blanc, sa main glissant sur la rambarde d’escalier alors qu’il le descend. On est loin du look d’aventurier du premier opus, avec chapeau, fouet et torse luisant découvert, Indiana Jones dévoilant ici le rêve inassouvi de Spielberg : faire un James Bond. Il le dira souvent lui-même en interviews, George Lucas l’a persuadé de faire Indiana Jones en lui promettant que c’était encore mieux qu’un James Bond, en créant son propre aventurier. L’élégance d’Harrison fera le reste dans cette séquence rappelant les scènes de casino, fréquentes dans les aventures de l’espion britannique. De même, la façon de retarder l’apparition de son visage plein cadre, asseyant son statut de star -acteur et personnage confondus-, est fidèle aux premières apparitions cinématographiques de James Bond. Il y a quelque chose de magique dans cette séquence d’introduction, comme l’impression de pénétrer, par une porte dérobée, dans un monde de cinéma total, classique et intemporel. George Lucas apportera l’idée de la séquence musicale, voyant Kate Capshaw danseuse vedette dans un show démesuré à la Busby Berkeley, toute de paillette couverte. Lucas, scénariste de la trilogie, apporte également à cette scène le clin d’œil starwarsien de circonstance, nommant le lieu de l’action Club Obi Wan. Ainsi plusieurs imaginaires s’entrechoquent dans cette seule introduction, entre l’espionnage, la comédie musicale, Star Wars et le décorum chinois, faste et coloré : le film commence très fort.

De l’avis de tous les intervenants sur le film, Le temple maudit est plus sombre, beaucoup plus que Les aventuriers de l’Arche perdue ; D’une part, parce que Lucas sortait d’un divorce, et aussi car c’était la direction qu’il voulait prendre pour cette suite. Mais, pour autant, ils ne s’attendaient pas à un film si noir. La succession de scènes assez horribles, des multiples bestioles, insectes, serpents, le banquet spécial, et l’inénarrable sacrifice orchestré par les adorateurs de Kali, en fait vraiment un film particulier, paradoxal, pas vraiment pour les enfants (la classification PG-13, avis parental pour public de moins de treize ans, fut d’ailleurs créé pour l’occasion). Les enfants, justement, prisonniers de la secte Kali, seront sauvés mais dans un néant scénaristique final : on perçoit, là encore, un élément rajouté dont l’absence aurait sûrement aidé le film. Le tout est évidemment rempli d’humour, mais souvent mêlé à une impression de dégoût (le banquet, les cris ininterrompus de Kate Capshaw sur des images de têtes de mort, de piques acérées, ... Spielberg avoue d’ailleurs ouvertement que c’est l’épisode qu’il aime le moins.

La conception du film témoigne elle-même de ce côté équilibriste bancal, le duo Spielberg-Lucas reprenant des scènes qu’ils n’avaient pas pu inclure dans le premier film, pour les coller dans celui-ci. Si la scène du bateau pneumatique (qu’ils ne se priveront pas de reprendre pour un résultat bien moins probant dans Indiana Jones et le royaume du Crâne de Cristal) est tout à fait bien intégrée, on ne saurait en dire autant de celle dite des montagnes russe vers la fin, brillante mais interminable, révélant sans même qu’on le sache a priori son caractère rajouté : le film n’avait pas besoin de ça, et l’on peut dire qu’à partir de la séquence -ô combien traumatique !- du sacrifice humain, les péripéties s’enchaînent mécaniquement. Tout juste pourra-t-on sauver la scène du pont suspendue, bien gérée, amenant jusqu’au point de rupture dans une beauté cinématographique implacable. Pas aidant, la musique de Williams bat et rebat le thème du héros dans un trop plein dont on a du mal à se dépêtrer. Et si, à la fin, Harrison embrasse bien l’héroïne, le happy-end ne sonne que telle une façade, un vernis sur un cœur moins reluisant.

Avec les films en HD visibles sur disques Blu-ray, est arrivé une "nouveauté" dans l’interactivité proposée, appelée par ce curieux raccourci de BD-Live. BD, pour la contraction officielle de Blu-ray, Live pour indiquer l’accès à des suppléments constamment remise à jour... Théoriquement, tout cela. En effet, via une connexion internet, le lecteur Blu-ray reçoit des bonus supplémentaires (pléonasme) stockés dans une clé USB ou la mémoire interne du lecteur. La question est... Que sont ces fameux bonus, comment y accède-t-on et finalement, est-ce que l’idée dépasse le simple argument marketing ? Plusieurs années après la sortie de cette plus-value, uniquement dédiée au nouveau format, on a voulu voir ce que ça valait vraiment... en vrai !

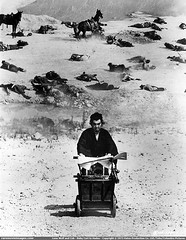

Avec les films en HD visibles sur disques Blu-ray, est arrivé une "nouveauté" dans l’interactivité proposée, appelée par ce curieux raccourci de BD-Live. BD, pour la contraction officielle de Blu-ray, Live pour indiquer l’accès à des suppléments constamment remise à jour... Théoriquement, tout cela. En effet, via une connexion internet, le lecteur Blu-ray reçoit des bonus supplémentaires (pléonasme) stockés dans une clé USB ou la mémoire interne du lecteur. La question est... Que sont ces fameux bonus, comment y accède-t-on et finalement, est-ce que l’idée dépasse le simple argument marketing ? Plusieurs années après la sortie de cette plus-value, uniquement dédiée au nouveau format, on a voulu voir ce que ça valait vraiment... en vrai ! La case Trash reprend du service dans la grille de programmation d’Arte, et ça envoie du lourd pour commencer : vendredi 12 mars dernier vers minuit, le premier épisode de la saga barbare et sanguinaire Baby Cart a été diffusé, suivi les semaines prochaines de l’intégrale des épisodes (six au total).

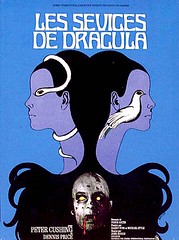

La case Trash reprend du service dans la grille de programmation d’Arte, et ça envoie du lourd pour commencer : vendredi 12 mars dernier vers minuit, le premier épisode de la saga barbare et sanguinaire Baby Cart a été diffusé, suivi les semaines prochaines de l’intégrale des épisodes (six au total). Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans