Un film de Freddie Francis

Le film, première co-production entre la Hammer Films et Warner Bros. / Seven Arts, est sorti récemment sur support blu-ray en France, accompagné de sa suite directe, Une messe pour Dracula : c'est l'occasion de revenir sur ce Dracula et les femmes. Véritable troisième épisode de la saga Dracula par la Hammer Films -on exclut le mensonger bien qu'excellent Les maîtresses de Dracula, dans lequel le comte n'apparaît pas, au profit d'un autre vampire, le baron Meinster-, Dracula has risen from the grave devait également être réalisé par le grand cinéaste maison, Terence Fisher. Étant immobilisé après un accident de la route, c'est Freddie Francis, chef-opérateur de talent (Les innocents, Jack Clayton, 1960) également réalisateur, qui prend les rênes du projet. Un épisode délicat, car pré-vendu aux financeurs sur la présence de Christopher Lee, lequel n'était pas au courant. Soucieux de ne pas être catalogué, il accepta tout de même, à contrecœur et après d'âpres négociations, ce nouveau film, pour lequel il a des mots durs :

Le film, première co-production entre la Hammer Films et Warner Bros. / Seven Arts, est sorti récemment sur support blu-ray en France, accompagné de sa suite directe, Une messe pour Dracula : c'est l'occasion de revenir sur ce Dracula et les femmes. Véritable troisième épisode de la saga Dracula par la Hammer Films -on exclut le mensonger bien qu'excellent Les maîtresses de Dracula, dans lequel le comte n'apparaît pas, au profit d'un autre vampire, le baron Meinster-, Dracula has risen from the grave devait également être réalisé par le grand cinéaste maison, Terence Fisher. Étant immobilisé après un accident de la route, c'est Freddie Francis, chef-opérateur de talent (Les innocents, Jack Clayton, 1960) également réalisateur, qui prend les rênes du projet. Un épisode délicat, car pré-vendu aux financeurs sur la présence de Christopher Lee, lequel n'était pas au courant. Soucieux de ne pas être catalogué, il accepta tout de même, à contrecœur et après d'âpres négociations, ce nouveau film, pour lequel il a des mots durs :

"Je n'ai pas osé [le] regarder tant je suis convaincu que c'est une œuvre médiocre. [...] [Le film] a été tourné avec une absence complète de style, de goût ou de qualité de production."

Christopher Lee Club Bulletin, février 1969

Même si le film n'est pas, loin s'en faut, le meilleur de la Hammer, on ne peut s'empêcher de sauver quelques éléments intéressants dans cette suite : une année s'est écoulée depuis le précédent Dracula, prince des ténèbres. Le mordant comte, souvenez-vous, avait fini emprisonné dans l'eau glacée d'un torrent gelé. La scène d'introduction montre pourtant la découverte d'une plantureuse morte coincée dans la cloche d'une église, deux points rougeoyants ornant son cou. Situation très étrange d'ailleurs, car plus tard, on retrouve Dracula piégé dans la glace et ranimé par quelques gouttes de sang... La projection de l'esprit démoniaque de Dracula suffit-il à vampiriser ses victimes ? Mystère... Il faut savoir que la présence du comte sanglant était souvent ajouté a posteriori de la rédaction du scénario, et l'on voit là, à mon avis, une des énormes incohérences produites par ce fonctionnement. Le film montre par contre d'autres sujet de contentement, comme celui de faire d'un prêtre un serviteur de Dracula.

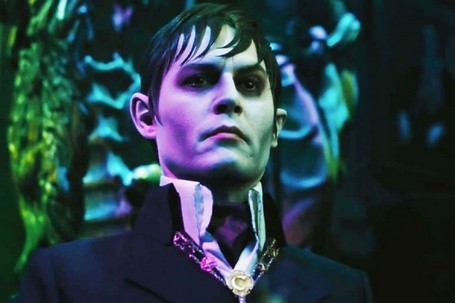

Complètement muet dans Dracula, prince des ténèbres, Lee retrouve ici un peu la parole, pour quelques tirades bien senties. Il est également fort peu présent à l'écran, mais chacune des ses apparitions sont marquantes, notamment dans les fabuleux décors sur les toits de la ville, qui sont le théâtre de nombreuses déambulations nocturnes. La raison de ses sanglantes exactions est, disons-le, risible : remarquant à son retour que son château, exorcisé et aux portes barrées d'une croix chrétienne, lui est inaccessible, il réclame vengeance et tuera les responsables. Dracula dans un revenge movie, franchement ?

![]()

Christopher Lee et Veronica Carlson

Le titre français du film, bien différents de l'original, met l'accent sur les atouts physiques du métrage, notamment en la personne de la généreuse Veronica Carlson, Hammer Girl dont c'est le premier film pour la firme. A ses côtés, la jolie barmaid Zena (Barbara Ewing) fait également partie du package sexy de la Hammer, même si elle a dû pour cela opérer un rembourrage généreux pour garnir son costume.

La trame principale est très décevante, se concentrant sur l'histoire d'amour entre Paul, athée et serveur dans une taverne, et Maria, belle-fille de Monseigneur Muller. Elle n'est sauvée que par la sophistication visuelle de l'ensemble, qui se résument les décors de Bernard Robinson et la photo de Arthur Grant (un peu d'abus de la machine à fumée, toutefois !) ; notamment, les filtres colorés apposés sur les apparitions du vampire donnent à ces moments une note onirique bienvenue. Un plaisir visuel qui aurait pu être décuplé par une meilleur scénario...

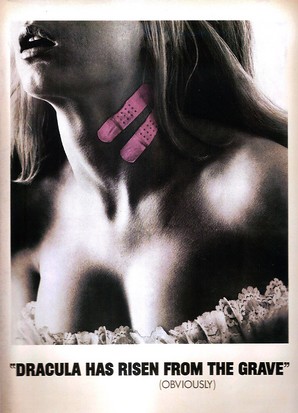

La Hammer est à un tournant de son histoire, misant désormais plus sur le côté érotique et sanglant de son cinéma ; pour promouvoir Dracula et les femmes, les publicistes s'essayent à l'humour, dimension totalement étrangère à la Hammer... Aussi étonnant que cela puisse paraître, cet opus mineur fut le plus grand succès de la firme !

Disponibilité vidéo : DVD/Blu-ray - éditeur : Warner Home Video France

Sources bibliographiques :

The Hammer Story / Marcus Hearn, Alan Barnes, 2007

L'antre de la Hammer / Marcus Hearn, 2012

Les Dracula de la Hammer Films, in Fantastyka n°11

D'autres critiques du film :

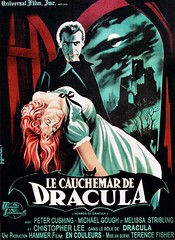

La relecture du cycle fantastique de Universal made in Hammer film commence ici, avec ce Cauchemar de Dracula de très bonne facture. Peter Cushing et Christopher Lee (Van Helsing/Dracula), duo déjà connu à l'écran par Frankenstein s'est échappé sorti l'année précédente, débutent eux aussi un combat qui se poursuivra dans de nombreuses suites.

La relecture du cycle fantastique de Universal made in Hammer film commence ici, avec ce Cauchemar de Dracula de très bonne facture. Peter Cushing et Christopher Lee (Van Helsing/Dracula), duo déjà connu à l'écran par Frankenstein s'est échappé sorti l'année précédente, débutent eux aussi un combat qui se poursuivra dans de nombreuses suites.

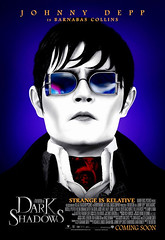

A la vision de la dernière fantaisie du plus gothique des réalisateurs, deux constations s'imposent, en apparence contradictoires.

A la vision de la dernière fantaisie du plus gothique des réalisateurs, deux constations s'imposent, en apparence contradictoires.