Un film de Brian De Palma

Faust, le fantôme de l’opéra et Oscar Wilde revisités à la sauce De Palma : avec son esthétique datée très seventies et ses multiples débordements (musique punk, orgie, personnages monstrueux), Phantom of the Paradise a été rapidement propulsé œuvre culte par toute une génération de cinéphiles. Qu’en reste t-il aujourd’hui ?

Séduit par le générique très pop et sa suite façon pré-Grease, on est agréablement surpris par le ton du film. La bande-son y joue un rôle essentiel : décalée, elle aussi très gothique dans ses ambiances (ne serait-ce que par le costume cuir / métal de Winslow Leach, préfigurant le costume de David Carradine dans La course à la mort de l'an 2000 sorti quelques mois plus tard, et le groupe réuni par Swan, inspiré par Kiss), on assiste à un étonnant brassage des genres. Ce melting-pot donne un résultat fulgurant, inédit, provoquant l’émotion à l’état brut. Ce qui plaît, encore aujourd’hui, c’est cette ambiance si particulière, partagée entre de sublimes numéros de pure comédie musicale, des partitions à faire pleurer, Jessica Harper, l’héroïne de Suspiria (Dario Argento, 1977) dans son premier rôle, Paul Williams, maléfique à souhait manipulant le Fantôme comme le Diable.

Les techniques filmiques sont légion, pas forcément inédites mais très bien utilisées -voir les passage à expositions multiples tout au long du métrage-, et forment dès ce métrage le style De Palma : ample, outré parfois, lyrique souvent.

Le traitement de l’intrigue surprend aussi à la première vision, et témoigne d’une maîtrise du timing impeccable : c’est ce qui permet à De Palma de trousser un véritable opéra-rock avec toute la décadence, la mélancolie, les instants pathétiques… Tout ça en un peu moins de 85 minutes !

Winslow Leach est, en plus d'être un Phantom, un vrai Phoenix (nom de la belle qu'il courtise), renaissant des cendres pour troubler l'ouverture du Paradise. Mais quoi qu'il en soit, il est aussi logique qu'un cygne (Swan) soit attiré par la douce voix d'un Phoenix (la jeune Jessica Harper). Winslow Leach / Phantom va ainsi créer pour sa belle son travail le plus achevé, le film se faisant l'apôtre d'un cliché de l'artiste, qui ne produit son meilleur que lorsqu'il est triste ; voir la scène de la création du Phantom's Theme, excellente.

Tellement ancré dans son époque par les couleurs utilisées, les costumes, ce film était voué à entrer instantanément et définitivement au panthéon du culte. Cette même année 74 donnait aussi naissance à un autre film pour lequel l’adjectif culte semble avoir été inventé, The Rocky Horror Picture Show, qui partage certaines caractéristiques avec Phantom… : comédie musicale, relents d’horreur grand-guignol, relecture mythologique (Frankenstein). Le maître artisan est présent dans les deux cas au sein du film (Paul Williams / Richard O'Brien), qui se donne chacun le mauvais rôle... Un mélange iconoclaste qui parle à notre instinct de spectateur, qui a soif de sensations nouvelles ; le mélange des genres, des costumes, des décors, au sein d’un même plan, nous en propose une belle !

La référence à Faust parcourt tout le film: Winslow, anti-héros de son état, devient l’esclave de Swan à cause d’un contrat signé au sang. Mais l’innovation est présente de bout en bout : d’où cette idée diabolique de l’enregistrement qui vieillit à la place de son sujet (la référence au Portrait de Dorian Gray), et qui permettra le dénouement tragique de cette histoire semblant sortir tout droit d’une mythologie antique aux couleurs sonores anachroniques.

La musique du film, parlons-en, est tout bonnement superbe : écrite par Paul Williams (qui est également à l'origine du scénario, auteur de l'ensemble ; à l'origine, il avait d'ailleurs postulé pour le rôle de Winslow), elle est composée de mélodies pop imparables, alternant le très beach-boyesque Goodbye, Eddie, Goodbye, le rock Life at Last, ou l'ultra romantique et mélancolique Old Souls. Et puis, comment ne pas parler The Hell of It : débutant avec des guitares au son déchirant pour continuer comme une bondissante comptine, peut-être le morceau musicalement le plus riche de toute la bande originale, avec ses multiples phrases mélodiques qui se mélangent dans un instrumental final assez irrésistible.

À choisir, on préfère le Phantom's Theme of course, contenant toute la douleur rentrée du personnage. La séquence qui le voit composer ce morceau, où les lignes de portées défilent sur l'écran, en même temps que l'aiguille de l'horloge et les piles de partitions qui s'amoncellent, restent aujourd'hui le pinacle émotionnel du film, puissant et fragile, désespéré, ultime supplique du Phantom à la belle Phoenix : Come together with me now...

Et si Phantom of the Paradise était le meilleur De Palma ?

Source images : Captures dvd Opening

T'as un lapin dans le tiroir ou c'est la joie de me revoir ?

T'as un lapin dans le tiroir ou c'est la joie de me revoir ?

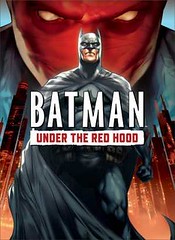

Les inédits dvd de chez DC témoignent d'un niveau tel qu'on est presque surpris de les découvrir directement chez soi, dans la quiétude (rapidement chamboulée) de notre salon, ou bien devant son ordinateur, la tête surmontée d'un casque audio (pour la VO, c'est bien mieux, je vous le conseille !). Superman Doomsday (Laurent Montgomery, 2007) était d'une redoutable efficacité ; Justice League : New Frontier (Dave Bullock, 2008) faisait preuve d'une belle recherche esthétique et constituait une adaptation honnête de la BD de Darwyn Cooke ; Batman et Red Hood vient aujourd'hui jouer sur les terres du superbe

Les inédits dvd de chez DC témoignent d'un niveau tel qu'on est presque surpris de les découvrir directement chez soi, dans la quiétude (rapidement chamboulée) de notre salon, ou bien devant son ordinateur, la tête surmontée d'un casque audio (pour la VO, c'est bien mieux, je vous le conseille !). Superman Doomsday (Laurent Montgomery, 2007) était d'une redoutable efficacité ; Justice League : New Frontier (Dave Bullock, 2008) faisait preuve d'une belle recherche esthétique et constituait une adaptation honnête de la BD de Darwyn Cooke ; Batman et Red Hood vient aujourd'hui jouer sur les terres du superbe