Un film de Guy Ritchie

Dire qu’on n’a jamais vu Sherlock Holmes comme ça relève d’un understatement tout british, ce qui est plutôt de circonstance. Revu et corrigé par Guy Ritchie, le réalisateur d’Arnaques, crimes et botanique (1998) et Snatch (2000), le plus fin des détective devient une action star à part entière, secondée par le bon docteur Watson, lui aussi plus hot que sa traditionnelle version vue jusqu’alors.

Dire qu’on n’a jamais vu Sherlock Holmes comme ça relève d’un understatement tout british, ce qui est plutôt de circonstance. Revu et corrigé par Guy Ritchie, le réalisateur d’Arnaques, crimes et botanique (1998) et Snatch (2000), le plus fin des détective devient une action star à part entière, secondée par le bon docteur Watson, lui aussi plus hot que sa traditionnelle version vue jusqu’alors.

Sherlock Holmes millésime 2010 est un buddy movie on ne peut plus classique, saupoudrée du style Ritchie : dialogues en forme de partie de ping-pong continue, rythme d’enfer -ici soutenu par une musique gitane au tambour battant signée Hans Zimmer-, mouvement d’appareils amples et rapides. Les déductions vitesse grand V du grand Holmes participent d’ailleurs à cette course contre la montre que semble s’être lancé le réalisateur. Le spectateur n’a alors pour lui que de suivre le tortueux chemin dans l’esprit de Holmes, restant pendu aux lèvres du détective qui lui dévoile ce qui s’est vraiment passé. Cela va tellement vite que, parfois, Ritchie doit revenir à deux fois sur la même séquence pour le spectateur accepte (Holmes en champion de boxe) ou comprenne (Irène sort de l’appartement de Holmes et Watson) la situation. Le film opère alors comme le révélateur des tours de magie de Holmes, ici vénéré comme un prestidigitateur. Héros moderne, invincible, Holmes devient dans le corps de Downey Jr. un vrai Iron Man in London, avec les mêmes particularités anti-héroïque (alcoolique, maladif, ...). Les traits de la personnalité de Holmes semblent ainsi disparaître derrière tout un attirail de bons mots, de vitesse à grands renforts d’action (par ailleurs tout à fait distrayant).

Bon film comme pourrait l’être un Arme Fatale 5, Sherlock Holmes aurait pu prendre un autre héros pour personnage principal que cela n’aurait pas changé grand-chose. Inutile pour autant de bouder notre plaisir, le film se tient et est magnifié par la photo de Philippe Rousselot -La forêt d’Émeraude (John Boorman, 1985), Et au milieu coule une rivière (Robert Redford, 1992), Entretien avec un Vampire (Neil Jordan, 1994), Big Fish (Tim Burton, 2003). Avec une affiche prometteuse et un duo d’acteur qui s’en renvoient de belle (n’omettant pas, au passage, l’inévitable sous-texte homosexuel), le Sherlock Holmes de Ritchie, s’il n’est pas fidèle à son modèle, est un divertissement tout ce qu’il y a de plus plaisant.

royaume-uni - Page 8

-

Sherlock Holmes (2010)

-

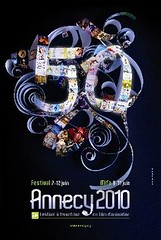

Festival International du Film d'Animation d'Annecy 2010 : interviews

Le compte à rebours est lancé : dans quelques mois, le Festival International du film d’animation d’Annecy fêtera sa cinquantième année, rien que ça ! L’aventure animée a effectivement commencé en 1960 à Annecy, après une première édition des Journées Internationales du Cinéma d’Animation au Festival de Cannes. Plus d’infos sur le site du Festival. Pour fêter dignement cet anniversaire qui célèbre un demi-siècle de festival, nous avons souhaité interviewer quelques membres du staff du Festival, ceux qui -parmi beaucoup d'autres-, années après années, rendent la manifestation possible, afin qu’ils nous parlent de leur cinéma.

Le compte à rebours est lancé : dans quelques mois, le Festival International du film d’animation d’Annecy fêtera sa cinquantième année, rien que ça ! L’aventure animée a effectivement commencé en 1960 à Annecy, après une première édition des Journées Internationales du Cinéma d’Animation au Festival de Cannes. Plus d’infos sur le site du Festival. Pour fêter dignement cet anniversaire qui célèbre un demi-siècle de festival, nous avons souhaité interviewer quelques membres du staff du Festival, ceux qui -parmi beaucoup d'autres-, années après années, rendent la manifestation possible, afin qu’ils nous parlent de leur cinéma.Aujourd’hui, faisons connaissance avec Corinne Denis, traductrice au Festival depuis 1998. Elle enseigne aussi l’anglais à des élèves d’enseignement supérieur.

Corinne est passionnée de cinéma, ça se voit tout de suite. Renouvelant constamment son envie de voir, de comprendre, de connaître des films par l’intermédiaire de son activité professorale, elle reste toujours curieuse d’une découverte.

Plus jeune, en Angleterre, elle est très sensible aux performances d’acteurs ; depuis son arrivée en France, elle offre sa préférence au réalisateur pour motiver ses découvertes cinéma.

Elle nous parle d’un cinéma pointu, expressif, très soigné visuellement, notamment de Ken Russell, et d’un acteur en particulier, le britannique Alan Bates (Women in Love, Ken Russell, 1969), ou d’un de ses films de chevet, Loin de la foule déchaînée (Far from the Madding crowd, John Schlessinger, 1967). Très attentive à la qualité de l’image, elle nous confie sur ce dernier : "C’est merveilleusement filmé, ça me rappelle David Lean. Je sais que le DVD est sorti, j’adorerais le revoir, mais je crois que la copie utilisée est très mauvaise ; je n’ose pas le redécouvrir dans ces conditions." Perfectionniste, Corinne Denis ? Non, juste cinéphile.

Sur Alan Bates : "Il a beaucoup joué, au théâtre comme à la télévision ; au cinéma, dans A day in the death of Joe Egg (Peter Medak, 1972). Avec lui, j’ai vécu un de mes derniers chocs cinématographiques : Le cri du sorcier (The Shout, Jerzi Skolimowski, 1978). Les éditeurs vidéo jouent surtout sur sa dimension fantastique, mais il s’agit plus, en fait, d’un film psychologique. L’ambiance sonore est exceptionnelle, remplie de sons étranges, synthétiques. John Hurt y joue le rôle d’un musicien, et le film est centré sur l’histoire d’un cri qui peut tuer. Le film impose que l’on n’arrête pas de réfléchir sur les personnalités de chacun, sur ce qui les pousse à agir. On voit également l’actrice britannique Susanna York, qui représente pour moi la Julianne Moore d’hier, ne reculant devant aucune difficultés, toujours forte et curieuse de nouvelles expériences. J’ai découvert le film il y a quelques années sur une chaîne du câble, par hasard, et je suis restée complètement hypnotisée. C’est un film unique, à nulle autre pareille. Surtout pour le jeu habité d’Alan Bates."

Le Cri du sorcier est un film atypique, où l’argument fantastique n’est effectivement qu’un prétexte à une étude psychologique fouillée ; il pose aussi la question de la croyance, que ce soit à un niveau métaphysique (est-ce que cet homme est réellement capable de tuer sous l’influence de son seul cri ?- ou au niveau relationnel ; met-il vraiment mon couple en danger ? Il est ainsi d’une richesse exemplaire, et semble constamment échapper à toute catégorisation définitive.

On sent que la passion de Corinne pour le cinéma est loin d’être sous le seul signe de la distraction. Elle étudie, décrypte, se passionne pour ces acteurs chez qui le moindre geste, tout en étant extrêmement travaillé, n’en reste pas moins très naturel.

"Tout tient sur la performance des acteurs. La fin d’une liaison (Neil Jordan, 2000) aurait pu être quelconque ; mais Julianne Moore y est exceptionnelle. Elle est tellement charismatique, et fait preuve d’une telle force qu’elle peut porter un film sur ses seules épaules. Elle est parfaite dans ces films qui traitent de l’époque charnière où les femmes commencent à s’émanciper, mais difficilement, comme des pionnières ; Dans ce film, elle donne une des meilleures performances que j’ai jamais vue. C’est quand un film arrive à être si juste qu’il te fait te poser des questions sur notre réalité, notre vie, qu’il devient primordial."

L’intérêt de Corinne va aussi à des films très construits, qui font montre de la maîtrise de leur metteur en scène ; le nom de Christopher Nolan arrive vite sur le tapis.

"J’aime ces films qui bifurquent, qui bousculent les codes de la narration traditionnelle, linéaire. Le premier film de Nolan, Following, est un modèle de cette déconstruction et du nouveau sens qu’on peut tirer d’une histoire racontée de cette façon. Peut importe au final si on sait dès le début tout ce qu’il se passe ; la manière de raconter est tellement originale qu’elle domine tout."

Son prochain film, Inception, saura sans nul doute se rallier à cette belle définition.

Merci Corinne, et bon(s) film(s) !Source image : affiche de l'édition 2010 du Festival, © Nathalie Pattier

-

Lust for a Vampire (1971)

Un film de Jimmy Sangster

Luxure pour un vampire : tout un programme pour Jimmy Sangster, plus reconnu en tant que scénariste à la Hammer Film (Frankenstein s’est échappé, Le cauchemar de Dracula, La revanche de Frankenstein, la sainte trinité Hammer en quelque sorte) que réalisateur au sein de la même firme. Pour son deuxième film à ce poste, il s’attelle à la suite de The Vampire Lovers, sorti l’année précédente, et donc aux personnages des vampires Karnstein. Toujours porté par le trio Tudor Gates (scénario - Harry Fine et Michael Style (production), le film offre quelques changements dans la continuité des personnages originellement créés par Le Fanu. Mircalla, auparavant interprétée par Ingrid Pitt, est cette fois incarnée par la toute danoise Yutte Stensgaard, et qui offre un tout autre regard sur la comtesse. Alors que Ingrid Pitt campe une lesbienne, femme forte qui fait plier les hommes à sa volonté par son regard hypnotique, Yutte lui oppose l’hétérosexualité (cependant relativisée par l’entourage d’un pensionnat de jeunes filles), sa blondeur et son teint diaphane, ses grands yeux bleus laissant entrevoir une fragilité toute nouvelle. Elle va s’exprimer dans le scénario par un amour (encore) contre nature avec un homme non vampire qu’elle va essayer de protéger d’elle-même. La love scene qui les voit s’embrasser langoureusement est d’ailleurs très belle, Mircalla semblant constamment hésiter entre mordre-tuer et embrasser-aimer, comme si ces deux dimensions co-existaient continuellement.

Luxure pour un vampire : tout un programme pour Jimmy Sangster, plus reconnu en tant que scénariste à la Hammer Film (Frankenstein s’est échappé, Le cauchemar de Dracula, La revanche de Frankenstein, la sainte trinité Hammer en quelque sorte) que réalisateur au sein de la même firme. Pour son deuxième film à ce poste, il s’attelle à la suite de The Vampire Lovers, sorti l’année précédente, et donc aux personnages des vampires Karnstein. Toujours porté par le trio Tudor Gates (scénario - Harry Fine et Michael Style (production), le film offre quelques changements dans la continuité des personnages originellement créés par Le Fanu. Mircalla, auparavant interprétée par Ingrid Pitt, est cette fois incarnée par la toute danoise Yutte Stensgaard, et qui offre un tout autre regard sur la comtesse. Alors que Ingrid Pitt campe une lesbienne, femme forte qui fait plier les hommes à sa volonté par son regard hypnotique, Yutte lui oppose l’hétérosexualité (cependant relativisée par l’entourage d’un pensionnat de jeunes filles), sa blondeur et son teint diaphane, ses grands yeux bleus laissant entrevoir une fragilité toute nouvelle. Elle va s’exprimer dans le scénario par un amour (encore) contre nature avec un homme non vampire qu’elle va essayer de protéger d’elle-même. La love scene qui les voit s’embrasser langoureusement est d’ailleurs très belle, Mircalla semblant constamment hésiter entre mordre-tuer et embrasser-aimer, comme si ces deux dimensions co-existaient continuellement.

Les films Hammer, et particulièrement leur cycle vampirique, font la part belle aux créatures féminines, véritable scream queens qui peuplent de leurs atours avantageux les bandes d’exploitation de la firme. Ainsi, on les rapprochera des James Bond Girls, qui accompagnent, ou ornent, c’est au choix, les aventures du personnage principal. On notera que, dans cette trilogie Karnstein, les rôles s’inversent, voire fusionnent. La femme, autrefois victime ou simple complice, devient ici le bourreau, le personnage puissant. Elle renverse ainsi le traditionnel rapport de force maître / élève (car l’homme qui est éperdument amoureux d’elle n’est autre que son professeur). Les femmes submergent d’ailleurs le récit par leur nombre (l’armada du pensionnat), et par leurs responsabilités : le pensionnat est dirigée par un duo féminin qui se bat pour le pouvoir. Les hommes qui voudront combattre cette structure sociale seront punis de mort "par crise cardiaque" (l’inspecteur et le père de la jeune fille tuée par Mircalla), comme le justifiera le docteur bien spécial de la comtesse. Voilà qui en remontre au monde des vampires, d’habitude administré par les hommes. Lust for a a vampire fait bien suite à Vampire Lovers sur ce point, lui qui amenait le lesbianisme et la domination féminine tout en même temps.

A part cela, le film traduit la nouvelle orientation nudité oblige du studio ; ici, tout prétexte est bon à prendre pour dévoiler le corps des actrices : séquences dans le pensionnat, massage entre deux colocataires (mémorable passage du oups ! ta bretelle tombe toute seule !), re-naissance de Mircalla, bref tout (y) passe, et rien n’a de justification scénaristique : carton rouge...

Le padre vampire, qui apparaissait parcimonieusement dans Vampire Lovers, prend ici plus d’importance, l’acteur (Mike Raven) n’ayant été visiblement choisi uniquement pour sa ressemblance avec Christopher Lee ; lors des gros plans de ses yeux injectés de sang, c’est particulièrement flagrant ! Mais, malgré cette feinte gémellité, rien du charisme du pilier Hammer ne transparaît.

Pas mis en scène, mais doté comme à l’habitude de beaux costumes, et de décors "minimalistes" Lust for a vampire a ses bons côtés ; malgré tout, ses faiblesses (et son générique rose fluo digne d’un téléfilm érotique cheap) ne donnent pas vraiment envie de voir la suite que constituera Twins of Evil, alias Les sévices de Dracula par chez nous. Nous en serons pourtant, au moins parce qu’on peut y voir l’immense Peter Cushing ! -

H2G2 : le guide du voyageur galactique (2005)

Un film de Garth Jennings

Loufoque. C’est l’adjectif qui nous vient à l’esprit, à l’instant même où la première image du film apparaît : des dauphins qui parlent, entraînés dans un ballet aquatique sur fond de "merci, merci pour le poisson !", qui ont prophétisé la destruction de la Terre alors que les pauvres humains pensaient que leur message, délivrés lors de ces belles cabrioles, se limitait juste à un remerciement.

Loufoque. C’est l’adjectif qui nous vient à l’esprit, à l’instant même où la première image du film apparaît : des dauphins qui parlent, entraînés dans un ballet aquatique sur fond de "merci, merci pour le poisson !", qui ont prophétisé la destruction de la Terre alors que les pauvres humains pensaient que leur message, délivrés lors de ces belles cabrioles, se limitait juste à un remerciement.

Dès cette ouverture, on est ainsi averti : entrez sans frapper et laissez-vous guider dans un univers improbable. Arthur Dent voit du jour au lendemain sa perception de la réalité transformée : sa maison disparaît car elle se situe sur un tracé d’autoroute, et plus tard la Terre entière disparaît... pour la même raison. Sauvé par un pote extra-terrestre, il va parcourir avec lui l’espace et de nombreuses planètes. Ce squelette de scénario, confrontant l’existence ordinaire d’un terrien à l’aventure de l’espace, accumule les objets étonnants et tout un ensemble de trouvailles qui fonctionnent très bien au cinéma (le film est l’adaptation d’une série radiophonique devenue des livres cultes, de Douglas Adams, the Hitch-Hiker’s Guide to the Galaxy, d’où le sigle H2G2) : portes qui soupirent, vaisseau transformé au gré de ses pérégrinations en pot de fleurs, pilote à deux têtes, tapettes à mouches détecteurs d’idées, ... Tout y respire l’humour anglais, donc mieux vaut en être bien client tant on vous en resservira à l’envi ! Babelfish, aujourd’hui connu pour être l’outil de traduction de Yahoo !, est avant tout un mot créé par Douglas Adams pour illustrer un petit poisson, sorte de traducteur universel instantané, qu’on se met dans l’oreille. Devant un tel défilé de créatures, de personnages improbables, et d’humour nonsense, on se croirait d’ailleurs un épisode de Futurama : Sam Rockwell en roue libre lorgne du côté de l’inénarrable Capitaine Brannigan, Dent est Fry, et les gros monstres procéduriers rappellent les alien d’Omicron Persei 8. H2G2, l’ultime référence de cette grande série d'animation ?

H2G2, avec son sigle très starwarsien, opère dans la parodie de science-fiction dont beaucoup d’idées sont payantes. Le personnage du petit robot, incarné par Warwick Willow Davis, indécrottable dépressif, est excellent : il n’en faut pas plus pour rentrer dans le film, sa voix toujours decrescendo (version comique de la voix du HAL qui se fait déconnecter dans 2001 : l’odyssée de l’espace) collant paradoxalement toujours le sourire au spectateur. Partant dans tous les sens, le voyage ne nous amène pas n’importe où, recentrant l’objectif scénaristique vers la source du tout (la grande question du film, qui n’en est pas une, étant la vie, l’univers et tout le reste). Le constructeur de planètes (Bill Nighty, fidèle à lui-même) nous fait ainsi un tour d’horizon de son usine, mettant la dernière main à Terre 2. Un festival de tout et de rien (dont un petit passage en animation image par image rigolo) qu’apprécierons beaucoup certains, et laissera d’autres sur le carreau. Tentez l’aventure, c’est déjà un peu délirant ! -

Comtesse Dracula (1971)

Un film de Peter Sasdy

Utilisant encore une fois un titre trompeur destiné à relier le film à son cycle vampirique, la Hammer conte une histoire inspirée de la comtesse hongroise Elisabeth Bathory, qui fut, avec sa cour, emprisonnée pour plusieurs meurtres de jeunes femmes. De nombreuses légendes se greffèrent à cette sanglante tuerie, parmi lesquelles elle se baignait dans le sang de jeunes vierges pour avoir rester jeune.

Utilisant encore une fois un titre trompeur destiné à relier le film à son cycle vampirique, la Hammer conte une histoire inspirée de la comtesse hongroise Elisabeth Bathory, qui fut, avec sa cour, emprisonnée pour plusieurs meurtres de jeunes femmes. De nombreuses légendes se greffèrent à cette sanglante tuerie, parmi lesquelles elle se baignait dans le sang de jeunes vierges pour avoir rester jeune.

Ingrid Pitt, vue précédemment dans The Vampire Lovers (1970), incarne la comtesse ; d’abord vieille, elle se rendra compte que le contact avec le sang de jeune fille lui fait retrouver la beauté de ses jeunes années. Sans état d’âme, elle décidera rapidement de faire tuer autant que nécessaire les jeunes filles des environs pour rattraper le temps, avec la complicité de ses proches. On comprend bien que son personnage et sa recherche d’une jeunesse éternelle n’a pas grand-chose à voir avec la mythologie vampirique, si ce n’est une immortalité qui, chez les vampires, est plutôt l’effet collatéral d’une malédiction ; rien dans le mode opératoire des meurtres -dont la banalité ne sera jamais montré dans Comtesse Dracula- n’apporte une quelconque filiation avec le fameux comte. A l'inverse, Comtesse Dracula fut bien un surnom donné par la population à son encontre, signifiant tout l’effroi qu’elle leur inspirait ; choisir ce titre pour le film étant tout de même abusif vu le passif de la firme.

Plusieurs éléments rendent le film réussi, bien que, là encore, il ne fasse pas partie du cercle des œuvres révérés de la Hammer. Ainsi, le métrage va d’abord jouer sur le fait que le rajeunissement de la comtesse ne soit pas éternel : elle va devoir (faire) tuer souvent, le spectateur se demandant si le sort va tenir, et pour combien de temps. On est bien là dans le domaine du conte, dans lequel il est souvent question d’une magie qui ne dure qu’un temps : Cendrillon, par exemple, et sa citrouille qui se transforme en carrosse... Bien des contes sont macabres et sanglants, en témoigne la sombre relecture qu'est La compagnie des Loups (Neil Jordan, 1984), mélangeant plusieurs histoires connues. Cet axe narratif est rapidement doublé par un deuxième, la love story de la comtesse avec le jeune lieutenent Imre Toth, qui croit sortir avec la fille de la comtesse, Ilona. Cette dernière, devant se rendre au château, est retenue prisonnières par un barbare, à la demande de la comtesse, qui joue ainsi un véritable double rôle. A celui-ci correspondent deux amants, le jeune toth et le mature Capitaine Dobi. Cet axe narratif, épaulé par un décorum qui offre cette fois-ci quelques décalages avec les productions Hammer habituelles - les vêtements, les toques des personnages, dont la chaleur procurée est essentielle dans ces froids pays de l’est- fait toute la valeur transgressive de l’œuvre, la comtesse étant à la fois mère et fille, jeune maîtresse fougueuse et horrible vieille femme. Comtesse Dracula n’hésitera pas à s’aventurer explicitement dans la peinture d’une relation incestueuse, lors de ces plans où la comtesse étreint le jeune Toth en lui murmurant "mon fils...", rendant cette relation déviante à souhait. De plus, la séquence montrant une Ingrid Pitt se passant consciencieusement une éponge sanguinolente sur le corps en rajoute une couche, tout en satisfaisant aux exigences de sexualité plus explicite voulu par le studio, afin d’attirer le chaland.

Peter Sasdy, humble réalisateur de télé, ne signe pas une réalisation exceptionnelle, mais utilise certains décors de belle façon (la salle de bains, qui verra la première transformation de la comtesse), lui qui réalisa la même année le sympathique Une messe pour Dracula. Un film tout à fait recommandable, qui mérite une bonne place dans les films Hammer réalisés dans la décennie 70, celle qui verra malgré tout la firme sombrer peu à peu.