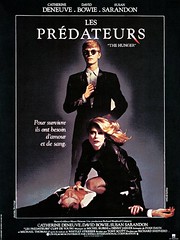

Un film de Tony Scott

Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).

Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).

Le scénario tient en une ligne : Deneuve vampirise littéralement les personnages qui croisent sa route. Elle aime intensément et dans un éclair, passe à autre chose... Elle consomme. A ce titre, elle ne possède pas les attributs traditionnels des vampires (les dents longues lui manquent, ainsi que la sensibilité à l'astre solaire), mais aspire la vie des autres autant qu’elle les fascine. La beauté froide de Deneuve est glorifiée par une photo tout aussi lisse qu’elle, traitant le spectateur comme un admirateur distant, ne réussissant jamais vraiment à saisir le personnage dans son entier. Cachées derrière des lunettes noires, quand elle n’est pas cloîtrée dans sa grande demeure, Miriam Blaylock donne l’idée que les américains se faisaient de Catherine Deneuve, star inatteignable, sauf en rêve... Elle ne se dénudera d’ailleurs jamais, pouvant dire merci au body doubles, ce dont personne n’est dupe à la vision du film : Deneuve n’est pas femme à se dévoiler si facilement, même lors de son passage aux States !

John (David Bowie), amant auquel Deneuve a accordé ses faveur depuis quelques centaines d'années, entend par-dessus tout que leur amour dure toujours. Il est soudain rattrapé par une vieillesse accélérée, qui va attirer l’attention de Sarah Roberts (Susan Sarandon), une spécialiste du vieillissement. Cette dernière avait peu avant, n’était pas passé inaperçue au regard de Catherine Deneuve... Romantique jusqu’à l’extrême, la tonalité du film s’arrange paradoxalement d’une grande froideur, symbolisée par une mise en image aussi parfaite que superficielle. Méditation sur l’amour qui veut durer mais s’éteint inexorablement, The Hunger réserve des passages hautement graphiques, que ce soit pour un acte saphique qui aura déchaîné les passions à l’époque, et qui reste aujourd’hui encore très évocateur. La poitrine dénudée de Susan Sarandon, offerte aux tendres caresses d’une Catherine Deneuve transformée, est un grand moment ; à ce pic passionnel répondra, plus tard, la réaction de John envers la jeune enfant qu’ils avaient recueillie. La violence, faisant montre de leur potentiel de danger, aura été clairement évoquée lors de la première séquence du film, illustré par un singe cannibalisant sa compagne, avec lequel le couple de vampires semble entretenir une relation symbiotique.

Le film est aspiré, comme tous les personnages, par le mystère Deneuve, par sa présence charismatique ; repoussant les lieux communs d’un genre ultra-codifié, le film ne peut tout de même pas s’affranchir d’un scénario fin comme du papier bible. Le spectateur est ainsi surpris de l’être aussi peu, entraîné dans un déroulé trop maîtrisé vers un unique cliffangher. Tony Scott, sûrement conscient de cette trajectoire par trop rectiligne, en rajoutera plusieurs couches pour un Revenge aux moult circonvolutions narratives. Ayant acquis au fil des ans une stature culte, et donné à Deneuve un rôle qui restera gravé comme le juste reflet de son rang de star, désormais sexuellement libérée et versatile, Les Prédateurs est à savourer comme la version longue d’un clip sans musique, mais qui garde ce parfum de mystère érotiquement chargé.

royaume-uni - Page 7

-

Les Prédateurs (1983)

-

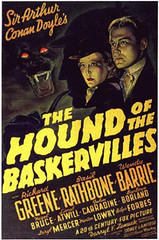

Le Chien des Baskerville (2/2) : du livre... au(x) film(s)

Suite de la première partie consacré à l'adaptation du roman de Conan Doyle.

Suite de la première partie consacré à l'adaptation du roman de Conan Doyle.

Le Holmes de Basil Rathbone est très fidèle, dans ses lignes de dialogues comme dans son attitude générale, au génial détective des récits de Conan Doyle. Précis, affûté, il n’en oublie pas moins d’agir en être humain. Cette caractéristique est prise en défaut chez Terence Fisher, où l’inusable Peter Cushing offre son visage à Holmes. Plus dur, plus sec, il met une distance constante entre lui et les personnes qui l’entoure. De même, la relation qu’il entretient avec Watson est bien moins chaleureuse, moins maître/élève et plus maître/domestique.Ainsi, la séquence initiale dans laquelle Holmes se sert de la canne pour faire passer un test de déduction à Watson est tout à la gloire de Holmes, qui devine tout en un clin d’œil, alors que la version de 1939 retranscrit ce passage quasiment mot à mot dans le texte. Les retrouvailles de Watson et Holmes, en mileu de film, seront là aussi empreinte d’une certaine dureté (Holmes reprochant tout de suite à son compagnon de ne pas être auprès de Sir Henry pour veiller sur lui), alors que dans la version de 1939, Holmes montre sa joie de retrouver son ami, par un échange de questions / réponses drôle et raccord avec le personnage, même si le dialogue ne pré-existe pas au film. Holmes n’apparaît pas déguisé dans cette séquence, alors que c’est bien le cas dans le livre et donne lieu à une méprise de plus. Fisher apporte sa contribution à l’histoire, en multipliant les quiproquos, les méprises entre personnages, dont le roman fait déjà état à trois reprises ; mais son scénariste va se permettre d’en rajouter. D’abord la fille Stapleton qui interpelle Watson sur la lande en croyant parler à Sir Baskerville, puis la découverte d’un corps sans vie, identifié une première fois sur la foi de ses vêtements, puis une seconde : ce n’est pas celui qu’on croyait ! De même, la figure longiligne qui arpente les flancs de la lande ne sera pas une tête inconnue... Ensuite, de façon inédite, c’est Sir Henry Baskerville qui va prendre Holmes et Watson pour les responsables de l’hôtel où il est descendu, puis plus tard Frankland qui croit que Holmes est là pour réparer son télescope ; un jeu de dupes où tout le monde n’est pas celui que l’on croit... Grâce à ces changements, le scénariste accentue les faux-semblants et le trouble qui règne quant la résolution de l’affaire.

Si l’on ne s’étonne pas de voir certaines péripéties supprimées par des contraintes budgétaires et de temps de projection (dans les deux films, Laura Lyons, fille du vieux Frankland et maîtresse de Stapleton, disparaît totalement, ainsi que le commissaire Lestrade, qui vient en aide au duo dans la dernière partie du livre), l’ajout d’aspects tout à fait étrangers au livre sont déconcertants : dans le premier film, on note l’apparition d’un nouveau personnage, la femme du docteur Mortimer, médium aux yeux écarquillés et menaçants, qui va nous offrir une séance de spiritisme. Le film montre quand même par ce biais l’ambiance fantastique du récit, et confronte l’idéologie scientifique à celle des croyances occultes de façon encore plus physique que dans le livre. Cependant, ce personnage s’ajoute à la liste déjà longue des mines patibulaires du film (le couple Barrymore, ici renommé Barryman, tout en œillades théâtrales, le professeur Mortimer). Les Stapleton sont ceux qui ont le droit au plus de changement : frère et demi-sœur ou père et fille, alors que le livre nous les peint en frère et sœur ; de même, Frankland, le vieil homme un peu fou (il poursuit n’importe qui en justice pour des aberrations) qui surveille tout sur la lande avec sa longue-vue, devient dans le film de Terence Fisher un pasteur qui se passionne pour les insectes et autres petits animaux. Il prend ici les caractéristiques échues à Stapleton dans le roman. Des contractions (plusieurs personnages deviennent un) à l’éclatement (des répliques dites par une personnes sont redistribuées pour d’autres), en passant par la substitution -l’épisode du fiacre est remplacé par "le coup de l’araignée" dans le film de Fisher-, le travail d’adaptation est visible et parfois étonnant. Il est nécessaire, ne serait-ce que pour distribuer un peu plus largement les cartes pour que Holmes et Watson ne restent pas seuls dans l’action, ce qui est tout de même le cas dans le livre. Le simple fait que Watson soit le narrateur suffit à prendre conscience du caractère très concentré du livre, en terme de personnages, même si la galerie complète est plus étoffée que dans les films. Et si, par ailleurs, des péripéties seront supprimées (contraction de temps, deux nuits devenant une seule), et d’autres ajoutées (Holmes prisonnier dans l’antre de la bête, la séance de spiritisme), cette version réalisée par Sidney Lanfield est bien plus fidèle que celle de Fisher.

Fisher pose clairement sa marque dans sa version de 1959 : le récit de la légende, montrant Si Hugo de Baskerville poursuivre dans la lande une jeune fille qu’il avait préalablement enlevée, commence par des violences commises sur un vieil homme pauvre, entourés par des nobles s’esclaffant et buvant du vin. Si la troupe existe dans le roman, cette persécution en est absente, et préfigure le début de La nuit du Loup-Garou, réalisé deux ans plus tard par le même Fisher : un clochard y est le jouet d’une bande nobles. On retrouve ainsi la connotation sociale chère au réalisateur.

Du côté de l’image, ceux qui connaisse le travail de Terence Fisher chez la Hammer ne seront pas dépaysés : costumes flamboyants, cheveux tirés à quatre épingles, décor de studio et effets spéciaux voyants, donnant à voir un vrai monde de cinéma. Gros plans de personnages enfiévrés s’accompagnent de plans larges sur la lande, moins mystérieuse ceci dit que dans le noir et blanc brumeux du premier film. Là, les techniques de tournage sont certes différentes -on préfère alors des plans américains, voire prenant le personnage de pied en cap, s’adaptant plus facilement au format 1.33-, mais l’aspect quasi mythologique de la lande, avec ces vestiges du néolithique et ses frontières qui s’effacent dans le lointain, sont absolument superbes et indépassables.Livre royal, films tous aussi intéressants, Le Chien des Baskerville est le récit de Doyle le plus souvent porté à l'écran : on en est aujourd'hui à 24 adaptations. Souvenez-vous en : lorsque les ténèbres tombent sur la lande, ne vous aventurez pas sous peine de rencontrer le monstre de l'enfer !

Pour tous ceux qui s'intéressent au personnage de Holmes, visitez l'excellent site de la Société Sherlock Holmes de France

-

Le Chien des Baskerville (1/2) : du livre... au(x) film(s)

Inaugurons aujourd’hui une nouvelle rubrique, consacrée à l'analyse comparée d’un livre et de son adaptation cinématographique. Et, comme on ne fait pas les choses à moitié, autant confronter deux adaptations du Chien des Baskerville de Conan Doyle : la première aventure cinématographique jouée par le duo Basil Rathbone / Nigel Bruce en 1939, et celle réalisée au sein de la Hammer Film par Terence Fisher quelque vingt ans plus tard. Démarre donc du même la chronique de l’intégrale Sherlock Holmes incarnée par Basil Rathbone, soit 14 films de 1939 à 1946.

Inaugurons aujourd’hui une nouvelle rubrique, consacrée à l'analyse comparée d’un livre et de son adaptation cinématographique. Et, comme on ne fait pas les choses à moitié, autant confronter deux adaptations du Chien des Baskerville de Conan Doyle : la première aventure cinématographique jouée par le duo Basil Rathbone / Nigel Bruce en 1939, et celle réalisée au sein de la Hammer Film par Terence Fisher quelque vingt ans plus tard. Démarre donc du même la chronique de l’intégrale Sherlock Holmes incarnée par Basil Rathbone, soit 14 films de 1939 à 1946.

Survient au 221 b Baker Street une affaire tout à fait fantastique : la perpétuation d’une ancienne légende sur la famille des Baskerville, qui s’est allégée de beaucoup de membres de façon bien étrange. Le dernier en date, Sir Charles Baskerville, porteur d’une grande fortune, meurt littéralement de peur, le visage figé dans une grimace inhumaine. Au cœur de cette malédiction, une bête monstrueuse qui terrorise le territoire de Dartmoor, dans le Devonshire, au sud-ouest de l’Angleterre.

Opposition entre légende, superstition, croyance populaire pour l’aspect fantastique du chien et science du détail, rigueur de l’observation pratique en la personne de Sherlock Holmes. La confrontation des deux idéologies prend corps, dans le livre, entre les deux personnages de Holmes et Mortimer. Mortimer est, tout comme Watson, médecin, donc enclin à la rationalité. Cependant, à l’intérieur du seul Mortimer, se battent les deux conceptions, lui qui croit pourtant à la légende. Les films exploiteront d’ailleurs cette dualité, la version de 1939 lui inventant un intérêt particulier dans le spiritisme. Le livre organise aussi cette confrontation entre deux mondes, en opposant l’univers citadin de Londres et la lande ténébreuse de Dartmoor, à laquelle sera attribuée plusieurs qualificatifs ayant trait à l’étrange, la faisant constamment vibrer d’un souffle presque humain. La lande est un vrai personnage, ô combien important, qui façonne à lui seul l’ambiance du récit.

Le chien des Baskerville est le troisième roman sur Sherlock Holmes écrite par Conan Doyle. Il est, pour grande partie, mené par Watson qui, sur l’injonction de Holmes, accompagne Henry Baskerville, le dernier descendant de la lignée, au manoir familial. Véritable disciple de Holmes, il applique les infaillibles méthodes de déduction de son ami pour démêler le vrai du faux, la superstition des faits. Le livre fait d’ailleurs partie des récits que Watson retranscrit pour le public : c’est donc lui le "je" du livre. Or, dans la version de 1939, qui marque aussi le premier épisode de la série interprété par Basil Rathbone et Nigel Bruce, ce dernier apporte uniquement la dimension comique du film. Watson ne joue, là encore, que son équipier, gouailleur et l’air constamment ahuri ; il n’est d’ailleurs cité qu’en quatrième rang au générique, et Rathbone au second, alors que le duo occupera par la suite le haut de l’affiche. L’acteur restera principalement fameux pour cette interprétation, en décalage total avec le personnage littéraire, et incarnera plus tard le même type de sensibilité, expansif et enfantin, dans Soupçons d’Alfred Hitchcock.

C’est en fait Henry Baskerville (Richard Greene) le véritable premier rôle du film, qui s’approprie plusieurs des actions de Watson dans le livre. Le scénario déplace quelques enjeux, saucissonnant Watson dans son rôle de pitre, faisant la part belle au séducteur qu’est Henry Baskerville. La 20th Century Fox ne comptait pas, au départ, faire une série de films sur Sherlock Holmes ; après deux films, c’est d’ailleurs Universal qui reprendra le flambeau pour douze épisodes, réalisés entre 1942 et 1946.La suite par -> ici !

-

La Nuit du Loup-Garou (1961)

Un film de Terence Fisher

Réalisateur phare de la Hammer Film, Terence Fisher a propulsé le Studio dans la stratosphère avec Frankenstein s’est échappé (1957) et Le cauchemar de Dracula (1958), deux relectures des personnages littéraires déjà couchés sur pellicule par Universal dans les années 30. Avec The Curse of the Werewolf, il s’attaque à la figure du loup-garou, incarné dans la version noir et blanc par Lon Chaney Jr. Armé de l’écran large et de la couleur, Fisher filme un récit déplacé en Espagne, lieu cependant révélé par peu d’artefacts, de langage ou de tradition vestimentaire, si ce n’est les prénoms des personnages.

Réalisateur phare de la Hammer Film, Terence Fisher a propulsé le Studio dans la stratosphère avec Frankenstein s’est échappé (1957) et Le cauchemar de Dracula (1958), deux relectures des personnages littéraires déjà couchés sur pellicule par Universal dans les années 30. Avec The Curse of the Werewolf, il s’attaque à la figure du loup-garou, incarné dans la version noir et blanc par Lon Chaney Jr. Armé de l’écran large et de la couleur, Fisher filme un récit déplacé en Espagne, lieu cependant révélé par peu d’artefacts, de langage ou de tradition vestimentaire, si ce n’est les prénoms des personnages.

Comme l’indique son titre original, pour le film de Fisher, et à l’instar de celui réalisé par George Waggner en 1941, devenir un loup-garou relève d’une malédiction ; et si, dans la version Waggner, d’antiques pratiques gitanes étaient de mise, ici il en va tout autrement.

On retrouve, comme dans les grands films du réalisateur britannique, une dimension sociale, critiquant l’aristocratie dans son ensemble, en faisant des vieillards décadents jouissant de leur puissance, face à une classe populaire paupérisée et spoliée de son bien. Ainsi, Une des premières séquences montre l’ambiance particulièrement morose d’une taverne, à cause des festivités privées données par le maire, et dont le budget provient de la poche du commun des mortels. Mais l’arrivée d’un clochard dans le château des maîtres va pousser leur cruauté bien plus loin : il devient le spectacle, ridicule et asservi au rang d’un chien, de la classe dominante, puis sera, sans aucune autre forme de procès, jeté au cachot, et oublié là de nombreuses années. Hirsute, poilu comme un animal, il violera alors la seule personne qui lui apportait quelque considération, une jeune muette. Comme si le fait de s’être fait traité en animal, en lui enlevant sa dignité d’être humain, l’avait ainsi transformé. La jeune fille, recueillie par un couple, meurt en donnant naissance à l’enfant, un jeune garçon prénommé Léon, et qui va causer bien des soucis à ses parents...

Le grand intérêt du film est qu’il prend le temps de développer sa trame scénaristique, amenant une richesse insoupçonnée au personnage de Léon. Sur les 90 minutes du métrage, une bonne partie est dédiée au "prologue" narré ci-dessus. Les actes du personnage maudit (Oliver Reed, très bon) n’en auront que plus de sens. C’est tout le contraire du récent et raté Wolfman, qui se veut aussi le remake du classique des années 40, et sacrifie l’histoire à une esthétique certes racée, mais vaine. Ici, même si l’on pourra objecter que la jeune fille (heureusement muette) n’a été distribuée que sur la foi de sa plantureuse poitrine, le reste du casting est très honorable : on y retrouve notamment Clifford Evans, le chasseur de vampires du bien nommé Le baiser du Vampire.

La mythologie traditionnelle est respectée, et l’on a droit aux fameuses balles d’argent fabriquées à base de croix bénies, seules capable d’atteindre et de tuer la bête. Léon est rattrapé, au fil du temps, par la malédiction instaurée bien avant sa naissance. Car il est loin d’être un mauvais bougre : ayant été élevé dans un milieu bien plus clément que celui auquel il était originellement destiné, il aurait sans problèmes évité le déterminisme de sa naissance qui finalement le ramène au statut de la bête chassée par tous les villageois qu’était son père, voire sa mère.

On souffre parfois d’un peu trop d’explications religieuses (le padre explique en long et en large la nature du loup-garou et ce qui peu le sauver : un amour véritable), mais le scénario déroule sa trame avec une élégance et un sens du rythme tels qu’on ne peut qu’être séduit devant ce récit tragique, maniant le fantastique avec dextérité et parcimonie. En définitive, un des plus beaux films de loup-garou et une réussite flamboyante de Terence Fisher. -

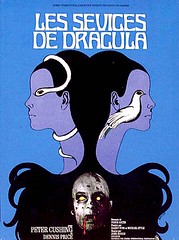

Les sévices de Dracula (1971)

Un film de John Hough

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Deux jumelles, Maria et Frieda, sont recueillies par leur oncle Gustave (Peter Cushing, sec comme une trique), un extrémiste religieux qui joue les grands inquisiteurs, comme Vincent Price dans le douloureux film du même nom, réalisé par Michael Reeves en 1968. Le village des jumelles est situé à proximité du château Karnstein, qu’occupe le dernier descendant de la famille, un séduisant jeune homme. Il n’en fallait pas plus à Frieda pour se sentir irrémédiablement attirée par le danger de se rendre au château, bravant du même coup l’interdiction de son oncle. Dans le même temps, on découvre que le comte, sous ces beaux atours, est un adorateur de Satan et qu’il organise des cérémonies païennes pour réveiller le mal véritable, dans une course aux sensations nouvelles et inédites, pour pallier à son ennui. C’est ni plus ni moins que la même thématique explorée au début du film de Peter Sasdy l’année précédente, Une messe pour Dracula. On y voyait de jeunes aristocrates tromper l’ennui en invoquant Dracula, qu’ils réveillent et provoquent leur mort.

A la suite d’une des séances de satanisme du bon monsieur -qui la joue fine, en plus : il sauve une fille anonyme ramassée par ses sbires, pour ensuite mieux la sacrifier lors de ses rituels-, Mircalla Karnstein, son ancêtre, apparaît. Après une brève scène, on ne la verra plus, elle est donc un prétexte pour raccorder le film aux autres épisodes, Mircalla apparaissant dans chacun des deux premiers, dans un rôle consistant. Malgré ce subterfuge, et le fait de constamment rappeler au spectateur qu’il regarde un film sur les Karnstein (on entend son nom à tous bout de champ, le trio à l’origine des films, Gates, Fine et Styne oeuvrant toujours au scénario et désireux d’être raccord avec les deux précédents), réalisateur et scénaristes réussissent un bon film, bien plus abouti que le catastrophique deuxième épisode : fini, les pauvres prétextes à dévoiler les poitrines des jeunes actrices-pin ups, fini aussi, les acteurs au charisme frelaté : outre un Peter Cushing fidèle à lui-même, Damien Thomas en Comte Karnstein tire bien son épingle du jeu ; et, ô surprise, on retrouve Kathleen Byron, la folle Sœur Ruth du Narcisse Noir de Powell & Pressburger, qui incarne ici la femme soumise de l’oncle Gustave. Rayon casting, c’est du petit lait...

L’intrigue est bien menée, tirant profit des personnages (les jumelles, qui seront le jouet d’une substitution l’une à l’autre) et des liens tissés entre eux -Gustave va être confronté à un choix bien difficile quand il se rendra compte que sa nièce est possédée, de même qu’un jeune homme, Anton, qui aime Frieda, et dans le même temps combat la folie de Gustave. Viseullement, on remarque quelques belles idées, dont une, la transformation effective de la fille en vampire : son image disparaît peut à peu dans le reflet d’un miroir, et terrorise la jeune femme...

Le vampirisme n’est pas non plus là pour faire joli, et l’on retrouve les procédés caractéristiques de sa mise en scène : regard hypnotisant qui fascine les victimes, dents longues, mais qui ne sortent qu’avec parcimonie et à-propos. Loin de démériter, Les sévices de Dracula finit la série en beauté, par un divertissement tout ce qu’il y a de plus honnête.