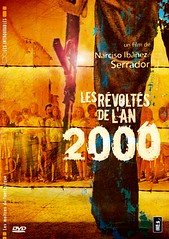

Un film de Narciso Ibanez Serrador

Un traumatisme. Un malaise dérangeant et durable. Le cinéma mondial n’avait alors que peu de représentants du genre des enfants tueurs, si bien qu’on a du mal trouver un précédent valable. Le très bon Le village des damnés (1960), de Wolf Rilla, dont John Carpenter signa un honorable remake, semble le seul film à pouvoir rivaliser et devancer temporellement le sujet pourtant encore avant-gardiste de l’espagnol Serrador. Ce dernier, ayant tourné son film dans les années 60, ne le verra sortir en salles qu’à l’orée de 1976, qui plus est interdit aux moins de 18 ans dans de nombreux pays. Devant le nihilisme crépusculaire du résultat final, on ne peut que se rendre à l’évidence : Les révoltés de l’an 2000 avait une véritable longueur d’avance sur son temps. Le film a ainsi plus clairement à voir, formellement, et thématiquement, avec le cinéma des années 70, comme avec des perles de l’horreur comme le très perturbant Le monstre est vivant (Larry Cohen, 1974), L’Exorciste (William Friekin, 1973) La malédiction (Richard Donner, 1976), ou plus indirectement Rosemary’s Baby (Roman Polanski, 1968) ou encore Chromosome 3 (1979) de David Cronenberg. Ces enfants, réceptacles d’un esprit démoniaque, seront une forme privilégiée du Mal dans le cinéma dépressif des années 70.

Un traumatisme. Un malaise dérangeant et durable. Le cinéma mondial n’avait alors que peu de représentants du genre des enfants tueurs, si bien qu’on a du mal trouver un précédent valable. Le très bon Le village des damnés (1960), de Wolf Rilla, dont John Carpenter signa un honorable remake, semble le seul film à pouvoir rivaliser et devancer temporellement le sujet pourtant encore avant-gardiste de l’espagnol Serrador. Ce dernier, ayant tourné son film dans les années 60, ne le verra sortir en salles qu’à l’orée de 1976, qui plus est interdit aux moins de 18 ans dans de nombreux pays. Devant le nihilisme crépusculaire du résultat final, on ne peut que se rendre à l’évidence : Les révoltés de l’an 2000 avait une véritable longueur d’avance sur son temps. Le film a ainsi plus clairement à voir, formellement, et thématiquement, avec le cinéma des années 70, comme avec des perles de l’horreur comme le très perturbant Le monstre est vivant (Larry Cohen, 1974), L’Exorciste (William Friekin, 1973) La malédiction (Richard Donner, 1976), ou plus indirectement Rosemary’s Baby (Roman Polanski, 1968) ou encore Chromosome 3 (1979) de David Cronenberg. Ces enfants, réceptacles d’un esprit démoniaque, seront une forme privilégiée du Mal dans le cinéma dépressif des années 70.

De cette vague terrifiante, Les Révoltés de l’an 2000 constitue l’atomisant point de départ ; ou comment proposer une vision impensable, issue d’un des pires cauchemars de l’homme, mis à mort par son propre futur.

Le titre original (¿Quien puede matar a un niño ?) pose l’interrogation légitime qui sous-tend le film, sans rapport aucun avec son très bis équivalent français. Le malaise ne vient d’ailleurs pas du simple fait que des enfants perpétuent des meurtres. Non, ici, c’est bien plus l’expression de nature enfantine dans l’espace du massacre, faite de rires, des visages éclairés par une espièglerie joyeuse, qui est particulièrement dérangeante. La cohabitation contradictoire de ces deux états installe durablement le malaise, la naïveté naturelle de la jeunesse ne s’accordant jamais, dans nos structures de pensées, avec la détermination meurtrière froide et sadique dont ils font preuve.

Dès le début du film, et ce malgré les indices évidents qui sont soumis au spectateur (défiance de la population espagnole, cadavres rejetés par la mer, générique fait d’images d’archives atroces montrant des enfants défigurés ou morts au nom de la guerre), on continue d’ailleurs à douter de ce que l’on va découvrir sur l’île, avec le couple de touristes anglais qui veut y séjourner, fuyant le monde agglutiné sur la côte. D’abord face à un univers dénué de toute vie (aucun commerçant, vendeur, ou même un quelconque adulte sur l’île), ils se retrouvent confrontés à une population entièrement composée d’enfants, dont ils ne voient que peu de représentants. La situation, bien qu’étrange, en reste là durant un moment, d’autant que le temps est au beau fixe, et que la musique d’ambiance traduit en passages très La Croisière s’amuse. Le malaise a cependant débuté dès l’arrivée sur la côte, avec l’incompréhension de la jeune femme (enceinte) face à des locaux ne parlant que l’espagnol.

Peu à peu, la présence de quelques enfants se fait menaçante (via une séquence angoissante au possible où une petite fille caresse le ventre de la femme enceinte), puis explose lors d’une scène choc, qui sera suivie par bien d’autres, jouant malicieusement avec un hors-champ totalement anxiogène. La science du montage qui arrive à faire monter progressivement l’angoisse ne décevrait en rien un Hitchcock. D’un film un peu étrange, Les Révoltés de l’an 2000 devient un pur film d’horreur. Les effets sonores, également, traduisent le changement d’optique, notamment via une scène de contamination d’enfants sains par d’autres déjà atteints. Les notes synthétiques poussent parfois le film vers un fantastique kitsch un peu indigne de la teneur générale de l’œuvre. Les dernières séquences sont d'un niveau tel qu'elles finissent de nous achever, nous laissant comme vidés.

Véritable uppercut amer et désespéré, Les Révoltés de l’an 2000 continue d’être aujourd’hui à la limite du soutenable dans le fond comme dans la forme, illustrant la tendance d’auto-anéantissement à laquelle se livre continuellement l’humanité. Une image qui reste en mémoire longtemps, (bien ?) trop longtemps après la fin de visionnage. Beaucoup de réalisateurs hispaniques contemporain prennet ce film en exemple ; c'est une évidence à la vision des premiers films de Jaume Balaguero, par exemple. De son côté, le belge Fabrice DuWeltz aura voulu rendre hommage au film dans une boursouflure sans nom, sans signification, sans rien d’intéressant : stay original, regardez Quien puede matar a un niño, un de choc cinématographique aujourd’hui bien rare, avouons-le. En guise de dessert, vous pouvez avoir un avant-goût du film avec sa bande-annonce :

fantastique - Page 15

-

Les Révoltés de l'an 2000 (1976)

-

L'Enterré vivant (1962)

-

Alice au Pays des Merveilles (2010)

Un film de Tim Burton

On peut adopter deux attitudes en allant voir le Tim Burton de 2010 : soit, on aime les films de Tim Burton et l’on espère le voir toujours au niveau de Edward aux mains d’argent (1990) et Batman, le défi (1992). Ceux-là seront déçus, inévitablement, à plusieurs niveaux selon leurs attentes. Ou l’on peut aller voir le film en ayant, par ailleurs, eu vent du tombereau de critiques négatives qui sont tombés sur le film, et n’ayant désormais plus trop d’espoirs que Tim Burton refasse un très bon film (Sleepy Hollow, c’est loin... 1999 pour être précis). C’est précisément dans cet état d’esprit que j’ai franchi l’entrée de la salle de cinéma le jour de la projection.

On peut adopter deux attitudes en allant voir le Tim Burton de 2010 : soit, on aime les films de Tim Burton et l’on espère le voir toujours au niveau de Edward aux mains d’argent (1990) et Batman, le défi (1992). Ceux-là seront déçus, inévitablement, à plusieurs niveaux selon leurs attentes. Ou l’on peut aller voir le film en ayant, par ailleurs, eu vent du tombereau de critiques négatives qui sont tombés sur le film, et n’ayant désormais plus trop d’espoirs que Tim Burton refasse un très bon film (Sleepy Hollow, c’est loin... 1999 pour être précis). C’est précisément dans cet état d’esprit que j’ai franchi l’entrée de la salle de cinéma le jour de la projection.

Alice au pays des Merveilles se veut la suite du film d’animation Disney des années 50, un projet hybride prise de vue réelles / animation à la sauce d’aujourd’hui, où la motion capture a remplacé le bon vieux celluloid. En 2010, Alice est toujours chez Disney, c’est donc aussi un retour aux sources pour Burton, lui qui avait participé à Rox et Rouky et réalisé Frankenweenie et Vincent chez la firme aux grandes oreilles. Nous ne parlerons par ailleurs pas de 3D ici, projection plate oblige, et à ce qu’il paraît ce n’était pas plus mal.

La première chose qui me vient à l’esprit est simplement que tout ce déballage de mauvaises critiques n’était pas vraiment justifié (dont la critique de la dernière scène, pro-capitaliste uniquement par le petit bout de la lorgnette, si l’on veut). Le film se suit sans ennui aucun, dès le prologue très Jane Austen dans l’âme. Alice détonne dans un paysage sclérosé par les convenances et par le paraître. Une fois de l’autre côté du miroir (dommage, le plongeon dans le trou du lapin n’est pas si réussi, quasi illisible), la bonne idée est de mettre en doute le fait que ce soit bien la même Alice, qui, des années plus tôt, a déjà rendu visite au Pays des Merveilles. Mia Wasikowska correspond tout à fait à l’imaginaire collectif que l’on a du personnage : forte tête, curieuse, mais peu sûre d’elle. Elle offre d'ailleurs la meilleur scène du film lors de son voyage à bord du chapeau du Chapelier Fou.

On déambule alors dans une faune multicolore, animée par un bestiaire connu (la chenille, Tweedledee et Tweedledum, le Chat de Chester...), et, de même que le film de Walt Disney, cette entrée n’a pas de fil narratif très fort. Cependant, l’onirisme visuel nous dit, ainsi que Alice elle-même, qu’on est en train de rêver. Rien de grave donc, si tout ne se raccorde pas très bien. C’est paradoxalement lorsque les fils se mettent en ordre que ça peut déconcerter : Alice est alors entraînée dans une histoire d’élu devant sauver le Pays des Merveilles d’un grand danger, rien de bien original pour tout film de fantasy qui se respecte. Car oui, le film bascule assez rapidement dans un univers et des enjeux typiques de la fantasy, avec dragon, château et prophétie. Déconcertant mais pas désagréable, loin s’en faut. Et, si l’on retrouve plus une patte typique de Disney dans l’histoire, seuls quelques arbres torturés et trouvailles bizarres (le cochon, qu’on voyait déjà dans la bande annonce mais qui m’a bien fait marrer quand même) attestent de la paternité de Tim Burton sur le tout. La logique générale, voulant que les laids soient mauvais et les beaux bons, est tout de même en contradiction totale avec l’œuvre du bonhomme, ce qui laisse songeur pour la suite. On remarque par ailleurs que Tim Burton sait désormais trousser des scènes d’action tout à fait recommancdables, comme le combat final. Quelques fautes de goûts ici et là (la pauvre Anne Hathaway, obligée de prendre une pause ridicule pendant toutes ses scènes), mais tout le monde joue bien, à commencer par Helena Bonham Carter, simplement excellente.

Bien meilleur que ses derniers films, Alice au pays des merveilles n’a donc pas à rougir au regard de la carrière de Burton, même si l’on était en droit d’attendre mieux. -

The Last Man on Earth (1964)

Cliquez sur l’image pour consulter la chronique du film :

-

La Nuit du Loup-Garou (1961)

Un film de Terence Fisher

Réalisateur phare de la Hammer Film, Terence Fisher a propulsé le Studio dans la stratosphère avec Frankenstein s’est échappé (1957) et Le cauchemar de Dracula (1958), deux relectures des personnages littéraires déjà couchés sur pellicule par Universal dans les années 30. Avec The Curse of the Werewolf, il s’attaque à la figure du loup-garou, incarné dans la version noir et blanc par Lon Chaney Jr. Armé de l’écran large et de la couleur, Fisher filme un récit déplacé en Espagne, lieu cependant révélé par peu d’artefacts, de langage ou de tradition vestimentaire, si ce n’est les prénoms des personnages.

Réalisateur phare de la Hammer Film, Terence Fisher a propulsé le Studio dans la stratosphère avec Frankenstein s’est échappé (1957) et Le cauchemar de Dracula (1958), deux relectures des personnages littéraires déjà couchés sur pellicule par Universal dans les années 30. Avec The Curse of the Werewolf, il s’attaque à la figure du loup-garou, incarné dans la version noir et blanc par Lon Chaney Jr. Armé de l’écran large et de la couleur, Fisher filme un récit déplacé en Espagne, lieu cependant révélé par peu d’artefacts, de langage ou de tradition vestimentaire, si ce n’est les prénoms des personnages.

Comme l’indique son titre original, pour le film de Fisher, et à l’instar de celui réalisé par George Waggner en 1941, devenir un loup-garou relève d’une malédiction ; et si, dans la version Waggner, d’antiques pratiques gitanes étaient de mise, ici il en va tout autrement.

On retrouve, comme dans les grands films du réalisateur britannique, une dimension sociale, critiquant l’aristocratie dans son ensemble, en faisant des vieillards décadents jouissant de leur puissance, face à une classe populaire paupérisée et spoliée de son bien. Ainsi, Une des premières séquences montre l’ambiance particulièrement morose d’une taverne, à cause des festivités privées données par le maire, et dont le budget provient de la poche du commun des mortels. Mais l’arrivée d’un clochard dans le château des maîtres va pousser leur cruauté bien plus loin : il devient le spectacle, ridicule et asservi au rang d’un chien, de la classe dominante, puis sera, sans aucune autre forme de procès, jeté au cachot, et oublié là de nombreuses années. Hirsute, poilu comme un animal, il violera alors la seule personne qui lui apportait quelque considération, une jeune muette. Comme si le fait de s’être fait traité en animal, en lui enlevant sa dignité d’être humain, l’avait ainsi transformé. La jeune fille, recueillie par un couple, meurt en donnant naissance à l’enfant, un jeune garçon prénommé Léon, et qui va causer bien des soucis à ses parents...

Le grand intérêt du film est qu’il prend le temps de développer sa trame scénaristique, amenant une richesse insoupçonnée au personnage de Léon. Sur les 90 minutes du métrage, une bonne partie est dédiée au "prologue" narré ci-dessus. Les actes du personnage maudit (Oliver Reed, très bon) n’en auront que plus de sens. C’est tout le contraire du récent et raté Wolfman, qui se veut aussi le remake du classique des années 40, et sacrifie l’histoire à une esthétique certes racée, mais vaine. Ici, même si l’on pourra objecter que la jeune fille (heureusement muette) n’a été distribuée que sur la foi de sa plantureuse poitrine, le reste du casting est très honorable : on y retrouve notamment Clifford Evans, le chasseur de vampires du bien nommé Le baiser du Vampire.

La mythologie traditionnelle est respectée, et l’on a droit aux fameuses balles d’argent fabriquées à base de croix bénies, seules capable d’atteindre et de tuer la bête. Léon est rattrapé, au fil du temps, par la malédiction instaurée bien avant sa naissance. Car il est loin d’être un mauvais bougre : ayant été élevé dans un milieu bien plus clément que celui auquel il était originellement destiné, il aurait sans problèmes évité le déterminisme de sa naissance qui finalement le ramène au statut de la bête chassée par tous les villageois qu’était son père, voire sa mère.

On souffre parfois d’un peu trop d’explications religieuses (le padre explique en long et en large la nature du loup-garou et ce qui peu le sauver : un amour véritable), mais le scénario déroule sa trame avec une élégance et un sens du rythme tels qu’on ne peut qu’être séduit devant ce récit tragique, maniant le fantastique avec dextérité et parcimonie. En définitive, un des plus beaux films de loup-garou et une réussite flamboyante de Terence Fisher.