Un film de Russell Mulcahy

Quelques années après un premier épisode au succès évident, Russell Mulcahy remet le couvert pour cette suite. Dès lors, la route sera semée d’embûches pour toute l’équipe –et notamment la paire de producteurs Davis / Panzer, qui n’avaient déjà pas eu de bol sur Osterman Week-End, au point qu’on se demande s’ils gèrent vraiment bien leur affaire-. En effet, le premier film se finissait avec la victoire de MacLeod sur le dernier Immortel, et comme on le sait, il ne pouvait en rester qu’un, celui-ci redevient mortel. Dès lors, le concept en prend un coup. Comment faire redevenir MacLeod immortel ? Premier souci. Deuxième souci, l’option plus que dangereuse prise par les producteurs, avec un scénario out of this world dans lequel l’origine des immortels s’explique par leur nature… d’extra-terrestres de la planète Zeist ! On touche au summum du n’importe quoi, tout est bon pour justifier la suite et trouver une explication un tant soit peu originale à l'immortalité des personnages.

Quelques années après un premier épisode au succès évident, Russell Mulcahy remet le couvert pour cette suite. Dès lors, la route sera semée d’embûches pour toute l’équipe –et notamment la paire de producteurs Davis / Panzer, qui n’avaient déjà pas eu de bol sur Osterman Week-End, au point qu’on se demande s’ils gèrent vraiment bien leur affaire-. En effet, le premier film se finissait avec la victoire de MacLeod sur le dernier Immortel, et comme on le sait, il ne pouvait en rester qu’un, celui-ci redevient mortel. Dès lors, le concept en prend un coup. Comment faire redevenir MacLeod immortel ? Premier souci. Deuxième souci, l’option plus que dangereuse prise par les producteurs, avec un scénario out of this world dans lequel l’origine des immortels s’explique par leur nature… d’extra-terrestres de la planète Zeist ! On touche au summum du n’importe quoi, tout est bon pour justifier la suite et trouver une explication un tant soit peu originale à l'immortalité des personnages.

On remarque, dans la bonne édition DVD sortie chez Opening en France, que le documentaire présenté en bonus est beaucoup plus intéressant que le film lui-même… Il nous apprend que, dernier problème, le film est tourné en Argentine, afin de réduire les coûts de production. La région offre, de plus, des décors utilisables dans un cadre rétro-futuriste, où des bâtisses néo-classiques et des vieilles voitures semblent correspondre aux choix de Mulcahy (bien qu’on se doute que la réflexion lui soit parvenue une fois considérées les économies budgétaires possibles). Mais le pays est victime d’une inflation qui appauvrit chaque jour sa monnaie, ce qui produit une hausse vertigineuse du budget. Du coup, à partir d’un moment (avant la fin du tournage, donc), les crédits financiers s’arrêtent net. Bref, tout ça n’augurait rien de bon, personne ne rempilant de bon cœur à part les producteurs, qui en font depuis leur seul fond de commerce (la série télé, les autres films, jusqu’au film d’animation par Yoshiaki Kawajiri, quand même !). Et le moins qu’on puisse dire… c’est que malgré une version revue et corrigée de l’intrigue (exit les extra-terrestres), du visuel -la Terre de 2024 est recouverte par un bouclier qui la protège du soleil... en CGI- et de la musique, c’est toujours aussi indigeste ! Les (més)aventures du film font d’ailleurs penser à Superman II, une autre suite ratée, Richard Lester reprenant le siège vide de Richard Donner renvoyé, qui devait tourner les deux premiers d’affilée. Les gros méchants d’Highlander 2 font d’ailleurs penser, par leurs comportements caricaturaux, à Zod et son comparse. De la même façon, la star (Marlon Brando, ou Sean Connery dans le cas qui nous intéresse) fera son difficile pour apparaître dans le film, et un complet remontage du film selon les souhaits de son réalisateur verra le jour bien des années plus tard. Si, pour le Donner’s Cut de Superman II, la hausse qualitative est sensible, on ne saurait en dire autant d’Highlander 2. Le carton d'introduction arrive tout de même à nous gâcher un élément de scénario qui ne sera dévoilé que bien plus tard...

MacLeod retrouve donc sa jeunesse et son immortalité par le biais d’une séquence cheap, tant au niveau des effets spéciaux que de son scénario. On ne comprend pas vraiment l’utilité de Sean Connery dans le script (ah si, à la fin il sauve son pote par un ni vu ni connu j't’embrouille d’anthologie), pas plus que Virginia Madsen, qui occupe une place uniquement décorative. Elle aura pourtant quelques rôles sympas, entre le Dune de David Lynch, le brûlant Hot Spot de Dennis Hopper, ou dans l’horrifique Candyman de Bernard Rose et Clive Barker. Et ce n’est pas Michael Ironside, cabotinant en ersatz de Jack Nicholson, qui fera prendre la sauce.

A force de trop vouloir forcer les choses (et à cause de l’Argentine, aussi torride et fêtarde que victime d’une grave crise financière à l’époque), on ne peut pas aboutir à un résultat décent, même en tripatouillant au montage et à la palette graphique les quelques images qu’on aura tourné. Non, décidément, s’il ne devait vraiment en rester qu’un, faites que ce ne soit pas celui-là…

fantastique - Page 14

-

Highlander 2 : Renegade Version (1991)

-

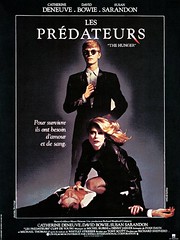

Les Prédateurs (1983)

Un film de Tony Scott

Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).

Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).

Le scénario tient en une ligne : Deneuve vampirise littéralement les personnages qui croisent sa route. Elle aime intensément et dans un éclair, passe à autre chose... Elle consomme. A ce titre, elle ne possède pas les attributs traditionnels des vampires (les dents longues lui manquent, ainsi que la sensibilité à l'astre solaire), mais aspire la vie des autres autant qu’elle les fascine. La beauté froide de Deneuve est glorifiée par une photo tout aussi lisse qu’elle, traitant le spectateur comme un admirateur distant, ne réussissant jamais vraiment à saisir le personnage dans son entier. Cachées derrière des lunettes noires, quand elle n’est pas cloîtrée dans sa grande demeure, Miriam Blaylock donne l’idée que les américains se faisaient de Catherine Deneuve, star inatteignable, sauf en rêve... Elle ne se dénudera d’ailleurs jamais, pouvant dire merci au body doubles, ce dont personne n’est dupe à la vision du film : Deneuve n’est pas femme à se dévoiler si facilement, même lors de son passage aux States !

John (David Bowie), amant auquel Deneuve a accordé ses faveur depuis quelques centaines d'années, entend par-dessus tout que leur amour dure toujours. Il est soudain rattrapé par une vieillesse accélérée, qui va attirer l’attention de Sarah Roberts (Susan Sarandon), une spécialiste du vieillissement. Cette dernière avait peu avant, n’était pas passé inaperçue au regard de Catherine Deneuve... Romantique jusqu’à l’extrême, la tonalité du film s’arrange paradoxalement d’une grande froideur, symbolisée par une mise en image aussi parfaite que superficielle. Méditation sur l’amour qui veut durer mais s’éteint inexorablement, The Hunger réserve des passages hautement graphiques, que ce soit pour un acte saphique qui aura déchaîné les passions à l’époque, et qui reste aujourd’hui encore très évocateur. La poitrine dénudée de Susan Sarandon, offerte aux tendres caresses d’une Catherine Deneuve transformée, est un grand moment ; à ce pic passionnel répondra, plus tard, la réaction de John envers la jeune enfant qu’ils avaient recueillie. La violence, faisant montre de leur potentiel de danger, aura été clairement évoquée lors de la première séquence du film, illustré par un singe cannibalisant sa compagne, avec lequel le couple de vampires semble entretenir une relation symbiotique.

Le film est aspiré, comme tous les personnages, par le mystère Deneuve, par sa présence charismatique ; repoussant les lieux communs d’un genre ultra-codifié, le film ne peut tout de même pas s’affranchir d’un scénario fin comme du papier bible. Le spectateur est ainsi surpris de l’être aussi peu, entraîné dans un déroulé trop maîtrisé vers un unique cliffangher. Tony Scott, sûrement conscient de cette trajectoire par trop rectiligne, en rajoutera plusieurs couches pour un Revenge aux moult circonvolutions narratives. Ayant acquis au fil des ans une stature culte, et donné à Deneuve un rôle qui restera gravé comme le juste reflet de son rang de star, désormais sexuellement libérée et versatile, Les Prédateurs est à savourer comme la version longue d’un clip sans musique, mais qui garde ce parfum de mystère érotiquement chargé. -

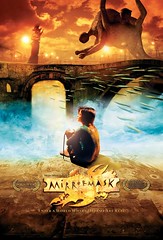

MirrorMask (2005)

Un film de Dave McKean

Premier long-métrage du dessinateur Dave McKean, MirrorMask fait fi de son budget limité pour imposer un univers riche et palpable. Pour l’occasion, il façonne avec son compère de toujours Neil Gaiman (écrivain et scénariste, notamment avec American Gods, Sandman, Stardust, La légende de Beowulf et Coraline, excusez du peu !) un conte fantastique dans la lignée de Labyrinthe (Jim Henson, 1986). Une jeune fille, bouleversée par la maladie de sa mère et sa prochaine opération, rêve d’un monde en proie à un grand danger. la Reine de Lumière s’est endormie : il faut la réveiller. Elle évolue alors dans un univers étranger, où elle croise poissons volants, personnages masqués et oiseaux-gorilles. La parenté avec Labyrinthe, dans lequel une jeune fille s’aventure sur les terres d’un diablotin chanteur, peuplées de créatures fantastiques, attirera logiquement l’attention de la Jim Henson Compagny, qui produit le film.

Premier long-métrage du dessinateur Dave McKean, MirrorMask fait fi de son budget limité pour imposer un univers riche et palpable. Pour l’occasion, il façonne avec son compère de toujours Neil Gaiman (écrivain et scénariste, notamment avec American Gods, Sandman, Stardust, La légende de Beowulf et Coraline, excusez du peu !) un conte fantastique dans la lignée de Labyrinthe (Jim Henson, 1986). Une jeune fille, bouleversée par la maladie de sa mère et sa prochaine opération, rêve d’un monde en proie à un grand danger. la Reine de Lumière s’est endormie : il faut la réveiller. Elle évolue alors dans un univers étranger, où elle croise poissons volants, personnages masqués et oiseaux-gorilles. La parenté avec Labyrinthe, dans lequel une jeune fille s’aventure sur les terres d’un diablotin chanteur, peuplées de créatures fantastiques, attirera logiquement l’attention de la Jim Henson Compagny, qui produit le film.

Film méconnu (sorti directement en DVD en France), MirrorMask frappe d’autant plus par l’univers très personnel du à son réalisateur / co-scénariste Dave McKean. Adepte des montages, collages de papier découpé ou de photos, son œuvre s’apparente à un patchwork, tableau composite qui décontenance d’abord par l’hétérogénéité de ses sources. Agglomérant photos, dessins d’animaux, de structures métalliques industrielles (telles ses illustrations étranges réalisées pour La tour sombre 4 - Magie et Cristal de Stephen King), l’ensemble porte une marque unique et étrange. On retrouve beaucoup de lui dans Helena, l’héroïne de MirrorMask, qui partage le même univers graphique (et pour cause !). Son premier film peut donc être vu comme une extension cinématographique de son œuvre. Depuis Violent Cases, roman graphique qui marque la première collaboration entre McKean et Gaiman, il explore différents champs, que ce soit sous l’angle de l’illustrateur, du dessinateur de comics (Batman : Arkham Asylum), ou de l'infographiste. Dans MirrorMask, le film d’animation, la prise de vue réelles, les effets spéciaux numériques se fondent dans un vision ouatée qui tend vers la fantasy. Rempli d’antagonismes (Reine de Lumière contre Reine d’Ombre jouée par la même actrice, clé de l’équilibre de l’univers se trouvant dans les mains d’une jeune élue à la Dark Crystal, et dont on retrouvera des réminiscences dans Coraline), le film déroule une trame classique mais foisonnante de visions et de détails originaux.

Au sein de cette foire aux merveilles, on observe par moment un rythme un peu lâché, qui correspond à ce temps du rêve dépourvu de repères. Les actions sont ponctuées par des déambulations qui n’ont d’autre objectif que de montrer des décors toujours étonnants.

Réussite visuelle comme scénaristique, MirrorMask gagne à être découvert : c’est une véritable plongée surréaliste dans l’inconscient, un Alice aux pays des Merveilles s'affranchissant de techniques disparates pour conter une fable intemporelle. -

Iron Man 2 (2010)

Un film de Jon Favreau

A la vision de la suite d’Iron Man, une évidence s’impose : Jon Favreau, nous t’avons démasqué ! Tu es le frère jumeau caché de Michael Bay ! Devant la succession de gags pas drôles, de séquences inutiles juste bonnes à satisfaire la fan base, nous ne voyons pas d’autres explications. Qui est Jon Favreau ? Acteur (dans la série Friends), scénariste, réalisateur, on n’a jamais réussi à situer ce drôle de gars. Son Zathura n’a pas une réputation terrible, et personne n’attendait le premier Iron Man, qui a bénéficié d’un effet de surprise favorable ; la participation à l’écriture de Downey Jr. avait également su changer la donne dans le style maintenant bien établi des films de super-héros.

A la vision de la suite d’Iron Man, une évidence s’impose : Jon Favreau, nous t’avons démasqué ! Tu es le frère jumeau caché de Michael Bay ! Devant la succession de gags pas drôles, de séquences inutiles juste bonnes à satisfaire la fan base, nous ne voyons pas d’autres explications. Qui est Jon Favreau ? Acteur (dans la série Friends), scénariste, réalisateur, on n’a jamais réussi à situer ce drôle de gars. Son Zathura n’a pas une réputation terrible, et personne n’attendait le premier Iron Man, qui a bénéficié d’un effet de surprise favorable ; la participation à l’écriture de Downey Jr. avait également su changer la donne dans le style maintenant bien établi des films de super-héros.

Iron Man 2 fleure le film torché à la va-vite, même si un budget beaucoup plus confortable lui permet d’en mettre artificiellement plein la vue (la Stark Expo, la course F1 de Monaco, le combat des robots guerriers de la fin). Le scénario est totalement décousu, incapable de nous intéresser à l’histoire qu’il semble vouloir raconter (quelle histoire ?), certes pas aidé par des personnages caricaturaux au possible. Sam Rockwell, dans la peau d’un industriel ridicule, Scarlett Johansson dans son traditionnel emploi de fantasme vivant mais un peu vain, et pour finir Robert Downey Jr. dont le narcissisme assumé perd d'emblée lempathie du public. C’est là, à n’en point douter, que le film se plante dans les grandes largeurs. Perdant un point d’ancrage primordial, Tony Stark n’étant plus qu’une marionnette détestable (bourré lors de sa fête, où marquant des point comme au basket en jetant des éléments dans sa poubelle virtuelle). Justin Theroux, scénariste (et acteur), avait auparavant commis le tout aussi bancal Tonnerre sous les tropiques -mais quand même marrant par moments, ce qui n'est jamais, jamais le cas ici-, ce qui donne une idée du fourre-tout de séquences pas drôles, de scènes semblant interrompues et jamais terminées, qui minent Iron Man 2. Le seul personnage qui s’en sort, car sa démesure fait partie de son rôle de bad guy, est certainement Ivan Vanko / Mickey Rourke ; son entrée au grand prix de Monaco reste le meilleur moment du film, même si le personnage ne peut éviter d’être plombé par les mêmes dialogues indigents.

Le ridicule assumé des répliques, encore une fois, ne laisse aucune chance quant à la destinée du film, devenant un des pires comic book movies de ces dernières années. Franchement, Nick Fury, le borgne magnifique, qui sort "Descend de ton donut", ou encore "Je t’ai à l’œil", c’est juste des plaisanteries à deux sous dans la bouche d'un des grandes figures du Marvelverse. Débarrassé de toute prétention scénaristique, le film aligne les discussions semblant improvisées directement devant la caméra, ponctuées de private jokes hors-sujet, où la cool attitude naturelle de Downey Jr. n’est aucunement freinée par un nombrilisme assumé, qui rend la tambouille finale indigeste au possible.

Voulant relier en filigrane le film aux autres productions Marvel à venir (Les Vengeurs, Captain America et Thor), Iron Man 2 se paye le luxe de les évoquer à travers des séquences abscondes pour quiconque ne connaît pas un temps soit peu le monde des comics. Soit une soupe servie toute chaude aux geeks, ceux-là mêmes qui trouveront dans le même temps toute cette mise en scène à côté de la plaque. Et ce n’est pas en goupillant une dernière scène où des robots se battent contre des gars en armure (qui ont tout l’air de robots aussi, super) dans un feux d’artifice pyrotechnique, amené dans un timing foireux, que Jon Favreau se rachètera de cette faute de goût monumentale nommée Iron Man 2. Dommage... -

Un film, une séquence : Batman, le défi (1992)

L’éveil de Catwoman

Nous avions déjà, par le passé, étudié le cas de Batman, le défi. Sauf que ce n’est pas tout à fait cela qui nous préoccupe aujourd’hui. Le personnage le plus fascinant du film de Tim Burton est sans conteste Catwoman, qui passe de la timide et peu dégourdie secrétaire Selina Kyle -hem... assistante de direction- à la maîtresse SM bardée de noir et de griffes qui sait jouer du fouet pour se faire entendre. Cela valait bien qu’on s’y attarde, d’autant plus que les séquences de naissance des bad guys se sont toujours révélées comme des grands moments, même dans des films mineurs : voir à ce propos la magnifique naissance de l’homme-sable dans Spider-Man 3.

La séquence qui nous intéresse dure environ dix minutes, et se positionne dans le premier quart du film. Elle offre une très nette construction en tryptique ; composée par trois scènes, trois temps. Une scène centrale entourée de deux scènes se répondant en miroir inversé. Les trois temps d’une transformation ; de la jeune femme infantilisée à la femme ; de la femme à l’animal.

Selina Kyle rentre dans son appartement, éreintée par sa journée de travail et l’agression d’un des membres de la bande du pingouin ; la rencontre avec Batman l’a aussi bouleversée. Arrivée dans la douce monotonie de son chez-elle, elle semble perpétrer un rituel immuable, qui se trouvera néanmoins chamboulée lors du troisième temps de la séquence. Allumant la lumière sur un intérieur rose pâle (on retrouve les teintes du quartier de Edward aux mains d’argent, le précédent film du cinéaste), comme légèrement passé, déteint., et décrépi. Un "Honey, I’m home" retentit, typique de la femme des années 50, (rappelez-vous de William H. Macy, qui reprend l’expression à l’identique, à maintes reprises, dans le très beau Pleasantville), suivi d’un désespéré "Oh, I forgot, I’m not married" ("Ah, j’oubliais, je ne suis pas mariée"). Durant cette scène, elle parlera toute seule, avec son chat, son répondeur, ou à elle-même comme ici ; le dialogue qu’elle a avec elle-même la dévalue systématiquement, se traitant à plusieurs reprises de corn dog (saucisse à hot-dog). Son manteau lourdement jeté sur le dossier de son fauteuil, elle orientera son regard et son attention sur sa chatte, unique compagnon de jeu qui semble avoir une vie beaucoup plus intéressante que celle de sa maîtresse, remplies d’escapades érotiques sur lesquelles la questionne Selina. Machinalement, elle allume la lumière, donne du lait à sa chatte, consulte les messages de son répondeur, (la symétrie avec la troisième scène de la séquence, dans laquelle Selina, née à nouveau, pénètre transformée dans son appartement, allant jusqu’à dupliquer quasi-exactement l’origine des messages : sa mère, puis les cosmétiques Schrek) et déplie son lit, dissimulé dans une armoire, indiquant la petitesse d’un appartement très "maison de poupée". La langueur et l’éternelle répétition de sa vie de tous les jours sautent aux yeux, accentués par un aspect un peu misérable (le bruit du métro qui passe, loin du confort rêvé de Selina).

Son appartement, rempli à craquer d’objets aussi rassurants qu’infantiles (des montagnes de peluches ornent ses fauteuils) semble être le dernier rempart contre la folie du dehors, tout en la contenant aussi, traçant à grands traits une personnalité immature et mal dans sa peau. L’appartement la contient, la retient en fait, à la façon toujours d’une maison de poupées (Selina dénaturera son exemplaire à la bombe, faisant jaillir le chaos là où tout, avant, régnait sous le joug du "mignon"). Cette maison de poupée qui est tout à fait une réplique de son propre appartement rêvé, plus grand, mais toujours aussi... rose. L’ensemble, s’il se veut effectivement rassurant, n’est est pas moins extrêmement effrayant, à la façon de ces magasins de poupées vieillissants que l’on peut croiser dans certains centres-villes. En mettant côte à côte les représentations de l’éternelle jeunesse et de la dégradation due au temps, le cinéaste crée une atmosphère étrange, cette illusion de la vie dite normale qui lui a toujours parue artificielle et bizarre. Ainsi, Selina Kyle est habitée par deux pulsions : une appelant à une normalité inatteignable (une relation amoureuse stable, qui restera impossible même une fois transformée) et l’autre grondant, couvant sous le vernis de la civilisation, l’envie folle de tout envoyer paître. Selina ne rayonne pas, c’est le moins que l’on puisse dire. Les cheveux tirés en arrière, le regard gommé par d’énormes lunettes qui lui donnent son air triste, vêtue d’un strict tailleur brun, digne d’une grand-mère, elle ne s’est pas trouvée son look de femme.

Introvertie et vraiment idiote, Selina doit à son ultime oubli sa transformation qui, comme tous les grandes figures de Batman, est subie. Se rendant de nuit dans les locaux de Max Schreck (le film est quasi uniquement nocturne), elle se fait surprendre par le chef qui découvre une employée beaucoup trop zélée pour lui...

Dans cette seconde phase de la séquence, Selina vit alors dans un monde en total décalage avec ce qu’elle pense comme étant en droit de donner et de recevoir. Ainsi, lorsque Max Schrek la traitera de secrétaire zélée (elle a pu accéder à des fichiers cachés en décodant le mot de passe de son chef), elle en sourira d’abord de fierté lors d’un bref contre-champ, qui laissera rapidement la place à sa mine déconfite, comprenant trop tard que ce qu’elle prenait comme un compliment est, en réalité, un défaut. Schrek lui lancera alors ce magnifique "You know what curiosity do the cat ?" auquel répondra dans une symétrie troublante le docteur Finklestein dans L’étrange noël de monsieur Jack : "Curiosity kills the cat, you know ?", à l’encontre de Jack cherchant à percer le secret de Noël. Et, effectivement, l’objectif de Schreck sera de la tuer, ce qu’il réussit à cacher temporairement en feignant l’étonnement avec panache. Et déjà, dans cette scène, l’éclairage sur les lunettes de Selina Kyle dessine le futur masque de Catwoman...

La chute de Selina, d’une extrême violence -amplifiée par le montage et la bande son-, doit l’achever. Et pourtant, la caméra, haut placée dans une perspective plongeante, se rapproche peu à peu d’elle, comme si son âme la rattrapait pour une nouvelle chance, une nouvelle vie. Les chats, dont elle était proche en tant qu’humaine, se rassemblent pour lui raviver les sangs sur une musique crescendo, percussions cinglantes et envolées de violons stridents se disputant le devant de la scène sonore. Là, au milieu des ordures et sur un tapis de neige, Selina revit dans un clignement d’œil. Mais est-ce la même ? La suite nous prouvera que non.

De retour dans son appartement, elle agit comme une marionnette sans marionnettiste, essayant de reproduire ses mouvements habituels, sans en avoir jamais la maîtrise complète. Dans une sorte de veille éveillée, comme somnambule, elle offre un décalque mécanique mais malade de la première scène. Faisant tomber la lampe, elle verse du lait sur son vieux plancher, puis en boit à pleine gorgée. Sa demi-conscience va s’éveiller dans un torrent de violence avec l’ultime message de son répondeur, laissé encore une fois par les cosmétiques Schreck. Déchaînée par son nom, qu’elle associe de plus à la figure masculine qu’elle a sûrement cessé de chercher, elle explose.

Tous les aspects de sa vie passée à la moulinette, littéralement. Une explosion de violence, soutenue par une orgie de violons -merci Danny Elfman, pour la plus belle de vos partitions- qui réduit au néant son petit intérieur de la Selina Kyle d’avant. Elle rentre dans un état de transe créatrice : de sens, (le néon Hello There, "Bonjour, toi", qui devient Hell here, "ici l’enfer"), traduisant avec une acuité inédite son état mental), d’objets physiques (la tenue en simili-plastique et griffes), prenant soin de signer son passage et son œuvre (la bombe de graffitis noirs, dont elle appose la marque sur ses objets roses : murs, tenues, meubles) ; Tim Burton tisse là un parallèle entre Selina Kyle / Catwoman et Jack Napier / Joker, qui dans le premier opus passait un musée du centre de Gotham à la bombe verte et rouge, transfigurant plutôt que défigurant les œuvres d’art droitement installées. Mettant à sac son appartement, remplaçant le rose flétri par un noir électrique, elle se découvre en chatte, comme un animal qui a soif d’action, de violence et de sexe. A ce sujet, l’accoutrement qu’elle se crée, recyclant une veste qu’elle ne mettait sûrement jamais, moulante et dévoilant ses charmes de bien belle façon, est équivoque.

Un personnage complexe, révélée à elle-même par une séquence cataclysmique, que Burton tourne en plan-séquence, laissant libre cours au délire de Michelle Pfeiffer, qui signe là une des meilleures scènes de toute sa carrière d’actrice.

Sources images : captures DVD Warner Bros. Entertainment