Un film de Terence Fisher

Troisième épisode de la saga Dracula renouvelée par la Hammer Film, Dracula Prince of Darkness est réalisé quelques 7 ans après le premier opus, récemment chroniqué (et de belle manière !) par Mariaque sur son EightDayzaWeek. Entre temps, Terence Fisher aura réalisé nombre de chef d’œuvres, dont Le chien des Baskerville (1959), La nuit du Loup garou (1961) et le très bon Les maîtresses de Dracula (1960), où, malgré le titre, le sanglant Comte n’apparaît pas, à la différence de Van Helsing, interprété comme dans le premier film par Peter Cushing.

Troisième épisode de la saga Dracula renouvelée par la Hammer Film, Dracula Prince of Darkness est réalisé quelques 7 ans après le premier opus, récemment chroniqué (et de belle manière !) par Mariaque sur son EightDayzaWeek. Entre temps, Terence Fisher aura réalisé nombre de chef d’œuvres, dont Le chien des Baskerville (1959), La nuit du Loup garou (1961) et le très bon Les maîtresses de Dracula (1960), où, malgré le titre, le sanglant Comte n’apparaît pas, à la différence de Van Helsing, interprété comme dans le premier film par Peter Cushing.

Ce troisième essai ne m’avait pas vraiment plu à la première vision, il y a de ça quelques années, lors de la sortie en numérique d’une vingtaine de péloches estampillés Hammer chez Metropolitan Video (néanmoins, que grâce leur soit rendue pour ces découvertes en série). Ma préférence va plutôt vers l’originalité du cycle Frankenstein, du même Terence Fisher. Celui-là allait pourtant entreprendre avec ce Prince des ténèbres, une suite avec Christopher Lee en tête d'affiche, pourtant bien mort (décomposé, pourrait-on dire) devant nos yeux à la fin du Cauchemar de Dracula. Gageure qui, aujourd'hui, n'effraie aucun scénariste, ressuscitant à tour de bras certains personnages sans aucun états d'âme. Ainsi, Christopher Lee est bien peu présent dans ce film-ci, du à sa résurrection tardive (qui reste d'ailleurs la meilleure scène du film), mais également à cause de ces différends avec la production ; Lee reprochant une trop grande distance avec les écrits de Bram Stoker. On le verra donc une poignée de minutes, son rôle entier réduit à quelques borborygmes inintelligibles. Magie de la promo, c'est pourtant sur son nom qu’est vendu cette suite.

Comme pour confirmer sa parenté avec Le cauchemar..., grand succès de 1958, ce Dracula-là débute par la fin de l'autre film, montré au sein d'un voluptueux écran de fumée colorée. Dès lors, ce sont quatre jeunes gens, issus de l'aristocratie, qui vont, de leur plein gré, pénétrer dans le château sans vie du comte. Vide ? Pas si sûr, Klove, le serviteur à la mine patibulaire veillant au grain. L'absence du rôle-titre durant une grosse moitié du métrage donne la sensation bizarre au spectateur de se promener dans un décor fantôme, en attente de la star du show, subissant péniblement la naïveté des proies qui pensent que rien de mal ne va leur arriver. Le décor joue ici, peut-être plus que dans d'autres films Hammer, un rôle primordial, au vu de l'absence réelle de péripéties. La salle à manger, le corridor qui mène aux chambres, les rideaux de velours qui cachent des portes dérobées, tout cela est finement détaillé et, comme toute production Hammer qui se respecte, richement orné. C'est, comme on l'a dit, au moment de la résurrection de Dracula que le film commence véritablement. Mais il est un peu tard, et l'absence de dialogues signifiants précipite cette sensation de non-histoire, juste prétexte aux coups de dents bien sentis du cher comte.

Parmi tous les personnages, s'il y en a un qui est intéressant, c'est celui endossé par Barbara Shelley ; elle reste la seule qui est véritablement terrorisée par l'ambiance du château, celle qui refuse le plus cette aventure des plus macabres. La logique retorse du scénario voudra pourtant qu’elle soit choisie par Dracula pour être sa compagne. Le contraste entre sa terreur d'alors, et son plaisir d'après (les yeux mi-clos, dans une tunique vaporeuse) est l’évolution la plus signifiante du film, et la plus représentative du pouvoir charmeur et inéluctable du vampirisme. La scène où elle est faite vampire est d’ailleurs une des plus suggestive filmée chez Fisher, dont l’impact est tel qu’elle sera reprise telle quelle dans le Dracula de F.F. Coppola.

Ma première vision, bien que tempérée, n'était pas si erronée ;et ce, malgré le torrent d'éloges que se voit régulièrement offrir le film, alors que d'autres opus considérés comme mineurs (Dracula et les femmes, Freddie Francis, 1968) sont, à mes yeux, bien plus captivants.

They're back.

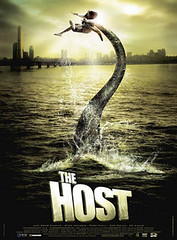

They're back. Caractéristique de la très haute qualité de films de genre produits par la Corée du sud, The Host déjoue toute classification rationnelle, slalomant entre les étiquettes. Cette histoire de famille confrontée à un monstre surpuissant provenu des profondeurs du fleuve Han, mêle ainsi comédie et drame (dans la même scène, au même instant), ainsi que pure action et, évidemment, film de monstre. Et quel monstre ! Sorti tout droit du studio Weta Workshop (qui a créé tout le bestiaire du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson), il est fabuleusement détaillé, ultra-réaliste dans ses interactions avec les êtres humains du film. The Host est donc un vrai film de monstres, héritier des Kaiju Eiga japonais et de Godzilla, son porte-étendard mondial. La façon de dévoiler le monstre en plein jour, dans des séquences où l’on peut clairement être témoin des dommages qu’il crée à l’environnement, ainsi que l’origine humaine de son caractère monstrueux (ici pollution via des produits hautement toxiques, hier fruit de la bombe nucléaire) crée un parallèle parfait entre les deux monstres.

Caractéristique de la très haute qualité de films de genre produits par la Corée du sud, The Host déjoue toute classification rationnelle, slalomant entre les étiquettes. Cette histoire de famille confrontée à un monstre surpuissant provenu des profondeurs du fleuve Han, mêle ainsi comédie et drame (dans la même scène, au même instant), ainsi que pure action et, évidemment, film de monstre. Et quel monstre ! Sorti tout droit du studio Weta Workshop (qui a créé tout le bestiaire du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson), il est fabuleusement détaillé, ultra-réaliste dans ses interactions avec les êtres humains du film. The Host est donc un vrai film de monstres, héritier des Kaiju Eiga japonais et de Godzilla, son porte-étendard mondial. La façon de dévoiler le monstre en plein jour, dans des séquences où l’on peut clairement être témoin des dommages qu’il crée à l’environnement, ainsi que l’origine humaine de son caractère monstrueux (ici pollution via des produits hautement toxiques, hier fruit de la bombe nucléaire) crée un parallèle parfait entre les deux monstres. J’aime le cinéma d’animation. L’univers de tous les possibles, qui a inspiré au cinéma de prises de vues réelles ses plus extravagantes visions, via les différentes possibilités de trucages qu’il permet. Quand on aime l’animation, on en peut que saluer la réussite évidente de ces Chasseurs de dragons, ambitieuse production hexagonale -adaptée d'une série d'animation- que j’avais trouvée originale et éminemment sympathique lors de sa projection en salles. Après quelques visions en DVD, voici la première en HD, grâce au blu-ray édité chez Bac Vidéo. Force est de constater que l’habillage visuel du film, tout en image de synthèse, trouve son juste écrin sur le support HD.

J’aime le cinéma d’animation. L’univers de tous les possibles, qui a inspiré au cinéma de prises de vues réelles ses plus extravagantes visions, via les différentes possibilités de trucages qu’il permet. Quand on aime l’animation, on en peut que saluer la réussite évidente de ces Chasseurs de dragons, ambitieuse production hexagonale -adaptée d'une série d'animation- que j’avais trouvée originale et éminemment sympathique lors de sa projection en salles. Après quelques visions en DVD, voici la première en HD, grâce au blu-ray édité chez Bac Vidéo. Force est de constater que l’habillage visuel du film, tout en image de synthèse, trouve son juste écrin sur le support HD. Film de genre, film d’épouvante, Prince des Ténèbres s’assume comme tel de bout en bout. Malgré l'introduction d'une possible romance, l’ambiance n’est pas adoucie pour autant. Le métrage voit l’affrontement de deux mondes : le religieux et le scientifique, le technique et la croyance. Un prêtre est mort, un autre vient enquêter, assisté par une équipe de chercheurs. Dans le domaine scientifique, le spectateur est prévenu : "Oubliez tout ce que vous savez de la réalité" nous dit le professeur Birack. La réalité du film, dès lors, n’est pas régie par les lois dont nous avons l’expérience, et nous emmène sur les terres du surnaturel. Les deux mondes coexistent durant tout le film, dans un huis clos qui enferme l’équipe de scientifique dans une église. Deux dialogues contradictoires s’affrontent ici, celui d’une pensée empirique et d’une croyance.

Film de genre, film d’épouvante, Prince des Ténèbres s’assume comme tel de bout en bout. Malgré l'introduction d'une possible romance, l’ambiance n’est pas adoucie pour autant. Le métrage voit l’affrontement de deux mondes : le religieux et le scientifique, le technique et la croyance. Un prêtre est mort, un autre vient enquêter, assisté par une équipe de chercheurs. Dans le domaine scientifique, le spectateur est prévenu : "Oubliez tout ce que vous savez de la réalité" nous dit le professeur Birack. La réalité du film, dès lors, n’est pas régie par les lois dont nous avons l’expérience, et nous emmène sur les terres du surnaturel. Les deux mondes coexistent durant tout le film, dans un huis clos qui enferme l’équipe de scientifique dans une église. Deux dialogues contradictoires s’affrontent ici, celui d’une pensée empirique et d’une croyance.