Un film de John Hough

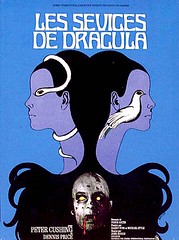

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Deux jumelles, Maria et Frieda, sont recueillies par leur oncle Gustave (Peter Cushing, sec comme une trique), un extrémiste religieux qui joue les grands inquisiteurs, comme Vincent Price dans le douloureux film du même nom, réalisé par Michael Reeves en 1968. Le village des jumelles est situé à proximité du château Karnstein, qu’occupe le dernier descendant de la famille, un séduisant jeune homme. Il n’en fallait pas plus à Frieda pour se sentir irrémédiablement attirée par le danger de se rendre au château, bravant du même coup l’interdiction de son oncle. Dans le même temps, on découvre que le comte, sous ces beaux atours, est un adorateur de Satan et qu’il organise des cérémonies païennes pour réveiller le mal véritable, dans une course aux sensations nouvelles et inédites, pour pallier à son ennui. C’est ni plus ni moins que la même thématique explorée au début du film de Peter Sasdy l’année précédente, Une messe pour Dracula. On y voyait de jeunes aristocrates tromper l’ennui en invoquant Dracula, qu’ils réveillent et provoquent leur mort.

A la suite d’une des séances de satanisme du bon monsieur -qui la joue fine, en plus : il sauve une fille anonyme ramassée par ses sbires, pour ensuite mieux la sacrifier lors de ses rituels-, Mircalla Karnstein, son ancêtre, apparaît. Après une brève scène, on ne la verra plus, elle est donc un prétexte pour raccorder le film aux autres épisodes, Mircalla apparaissant dans chacun des deux premiers, dans un rôle consistant. Malgré ce subterfuge, et le fait de constamment rappeler au spectateur qu’il regarde un film sur les Karnstein (on entend son nom à tous bout de champ, le trio à l’origine des films, Gates, Fine et Styne oeuvrant toujours au scénario et désireux d’être raccord avec les deux précédents), réalisateur et scénaristes réussissent un bon film, bien plus abouti que le catastrophique deuxième épisode : fini, les pauvres prétextes à dévoiler les poitrines des jeunes actrices-pin ups, fini aussi, les acteurs au charisme frelaté : outre un Peter Cushing fidèle à lui-même, Damien Thomas en Comte Karnstein tire bien son épingle du jeu ; et, ô surprise, on retrouve Kathleen Byron, la folle Sœur Ruth du Narcisse Noir de Powell & Pressburger, qui incarne ici la femme soumise de l’oncle Gustave. Rayon casting, c’est du petit lait...

L’intrigue est bien menée, tirant profit des personnages (les jumelles, qui seront le jouet d’une substitution l’une à l’autre) et des liens tissés entre eux -Gustave va être confronté à un choix bien difficile quand il se rendra compte que sa nièce est possédée, de même qu’un jeune homme, Anton, qui aime Frieda, et dans le même temps combat la folie de Gustave. Viseullement, on remarque quelques belles idées, dont une, la transformation effective de la fille en vampire : son image disparaît peut à peu dans le reflet d’un miroir, et terrorise la jeune femme...

Le vampirisme n’est pas non plus là pour faire joli, et l’on retrouve les procédés caractéristiques de sa mise en scène : regard hypnotisant qui fascine les victimes, dents longues, mais qui ne sortent qu’avec parcimonie et à-propos. Loin de démériter, Les sévices de Dracula finit la série en beauté, par un divertissement tout ce qu’il y a de plus honnête.

fantastique - Page 16

-

Les sévices de Dracula (1971)

-

Silent Hill (2005)

Un film de Christophe Gans

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.

Pour nous faire entrer dans le monde de Silent Hill, Gans n’y va pas par quatre chemins : une brève séquence d’intro où le nom de la vile fantôme est tout de suite évoquée, puis la mère et la fille y font un voyage dans le but d’exorciser, ou de comprendre, la place qu’occupe Silent Hill dans leur vie. Commencé dans l’obscurité la plus totale, le film bifurque visuellement vers une opacité blanchâtre lorsque Silent Hill se montre à nos deux personnages, aussi brusquement que lorsque Rose (Radha Mitchell) choisit de prendre le virage qui les mènera à destination. On aura dès lors cette dualité ombre / lumière, dans l’espace -la neige qui semble tomber sur Silent Hill est en fait une cendre grisâtre- et dans le temps -la pâleur onirique de la ville laissant place à intervalle régulier à un enfer décrépi et noirci. Telle Alice dans un pays des merveilles version gore, Rose part à la recherche de sa fille, disparue, dans les entrailles de Silent Hill, révélant des enchevêtrements métalliques, rappelant le passé minier de la ville. Seule, elle se retrouve face à des créatures monstrueuses (on ne s’attend pas certains débordements gore assez extrêmes), qui, dès lors qu’elles apparaissent, impactent le rythme du film : images saccadées ou accélérées qui leur donnent l’air encore plus étrange, et semblent aussi modifier le passage du temps dans Silent Hill. On tient là, avec ce jeu sur la frise temporelle, un bouleversement narratif important : l’éradication d’indication temporelle pendant le séjour de Rose dans Silent Hill. Ainsi, cette traversée s’apparente à une sorte de rêve, entre somnolence et conscience, mis en évidence par le premier plan qui voit Rose pénétrer dans la ville, alors qu’elle émerge de la brume.

Soutenant un visuel toujours splendide, la musique du jeu (composée par Akira Yamaoka) nous emmène dans une ambiance lancinante, un brin planante, lorsque Silent Hill semble être endormie. Lorsque les feux de l’enfer se déchaînent, le fond musical lui emboîte le pas dans une symphonie métallique beaucoup plus stroboscopique. Tout cela assimile Silent Hill à un personnage vivant, en tout les cas le personnage principal du film. Ceci étant validé par l’affiche du film, ne mentionnant jamais le nom des acteurs, au profit de la "marque" Silent Hill, qui à elle seule symbolise tout ce que le spectateur - joueur pourra y voir. Les non-initiés retiendront juste le caractère étrange de l’affiche montrant la petite Sharon dépourvue de bouche, visuel d’ailleurs choisi par les fans sur Internet.

Christophe Gans n’a par contre jamais été un grand directeur d’acteurs. Ici, s’il s’en sort vraiment bien avec Alice Krige, qui fait peur sans effet spéciaux, ou Laurie Holden, qui campe un officier de police tout en masculin, la donne n’est pas la même avec Radha Mitchell, qui semble évaporée, Sean Bean, dont le personnage a été imposé par la production, et Deborah Kara Unger, auparavant incendiaire dans Crash de Cronenberg, ici vociférant de façon bien caricaturale.

De plus, l’axe scénaristique incluant Christopher (Sean Bean), le mari de Rose qui tente de la retrouver, annihile un peu le flottement temporel régnant à l’intérieur de Silent Hill. La seule séquence y trouvant une vraie force est celle ou Christopher et Rose sont sur le point de se croiser, proposant une solution visuelle assez fine pour justifier de la superposition bizarre des deux trames scénaristiques.

En nous baladant dans un monde irréel, réceptacle de nos peurs les plus profondes (l’obscurité, la monstruosité, la perte d’un être cher), le film jouit d’une richesse justement exploitée. Gans convoque également des références visuelles qui lui sont chères, tel le cinéma de Mario Bava -et de Terence Fisher- lors de l’explication en flash-backs.

Une œuvre imparfaite, mais étrange et troublante qui vise juste et retourne les tripes, à défaut de toucher réellement au cœur. -

The Lovely Bones (2010)

Un film de Peter Jackson

Le réalisateur du Seigneur des Anneaux nous revient avec une oeuvre qui, si elle n’est pas un retour aux sources à proprement parler (pour cela, il lui faudrait revenir à des délires grand guignolesques comme Braindead ou Bad Taste), a tout d’un interlude récréatif, entre un monstrueux King Kong (2005), les prochaines aventures numériques de Tintin, ou encore l’adaptation de Bilbo Le Hobbit qu’il produit.

Le réalisateur du Seigneur des Anneaux nous revient avec une oeuvre qui, si elle n’est pas un retour aux sources à proprement parler (pour cela, il lui faudrait revenir à des délires grand guignolesques comme Braindead ou Bad Taste), a tout d’un interlude récréatif, entre un monstrueux King Kong (2005), les prochaines aventures numériques de Tintin, ou encore l’adaptation de Bilbo Le Hobbit qu’il produit.

L’histoire de Susie Salmon est dramatiquement simple : assassinée, elle va essayer de guider son entourage depuis l’au-delà pour démasquer son meurtrier. Enfin, l’au-là, pas tout à fait : une zone d’entre-deux, car elle peut entretenir un lien ténu avec les vivants (rappelez-vous de Ghost, avec Patrick Swayze). Elle évolue donc dans des décors colorés et naïfs comme des dessins d’enfants : elle façonne elle-même son univers. De l’autre côté, se joue un drame familial (les effets de la perte d’un enfant), doublé d’une intrigue policière à la Desperate Housewives -la crainte constante du voisinage, le poids des rumeurs. Le tout est saupoudré d’une bonne dose d’humour un peu fou, délivré par la grand-mère de Susie (Susan Sarandon).

Chacune de ces orientations pourrait constituer un film à elle seule. Or, Peter Jackson nous sert un mélange où le mot-clé est rupture. Rupture sur le fond et sur la forme.

Le film fonctionne ainsi sur d’innombrables ruptures de tons, passant sans ambages du thriller à suspense, au drame psychologique, au conte fantastique, jusqu’à la comédie déjantée. Le passage de l’un à l’autre n’est jamais progressif, mais dur comme un couperet, une cassure manifeste. Cette accumulation ne produit cependant pas la synergie espérée, le spectateur ayant à chaque fois l’impression de voir un autre film, déconnecté du reste. Le film peine ainsi à avancer en dépit de très belles séquences prises indépendamment, et l’on se demande souvent quel est l’objectif de telle ou telle scène. De même, les ruptures sont aussi pensées au niveau de l’articulation du scénario, qui bifurque constamment vers une direction inattendue : décisions des personnages, réalité aménagée (le retour chez elle de Susie saine et sauve alors qu’elle a bien été tuée : Ghost, on vous dit !)...

A ces ruptures de tons s’adjoint un procédé qui court sur tout le film : on nous montre tel personnage, puis tel autre à un autre endroit, sous-tendant que les deux actions ont lieu en même temps, rapprochées par ce montage dit parallèle. Si proches et si éloignés, Susie et sa famille tente conjointement de dire adieu à leur présence respective. Pour Susie, l’enjeu est aussi de faire le deuil d’une vie à peine commencée, pas réalisée. La réalisation de certains caps sera aussi abordée dans le mælstrom du film, sorte de tourbillon où tout se mélange.

Pour les décors et la lumière, on est évidemment bien loin du faste des épopées de Tolkien, mais la multiplicité des ambiances et des réalités (réel ancré dans les années 70, reconstitution discrète et efficace, fantastiques espaces de l’entre-deux mondes) permet un voyage varié. Le fil rouge, la traque du meurtrier, est assorti de tensions très bien gérées, tout en ayant dévoilé très tôt au regard du spectateur le visage du criminel.

La naïveté de certains dialogues a beaucoup de mal à passer (la dernière phrase déclamée par l’héroïne, sortie d’un album de Martine : Vivez heureux et passez une longue vie, ou un truc du genre...), et la symbolique trop forcée (la fin du criminel) rate vraiment son coup. Constamment inégal, pour un résultat tout aussi difficile à situer, The Lovely Bones ne constitue pas la réussite qu’on était endroit d’attendre de Peter Jackson. -

Superman and the Mole-Men (1951)

Un film de Lee Sholem

Tout entier dédié à la série B, Lee Sholem était le réalisateur idéal pour cette première incarnation du super-héros kryptonien au cinéma, ce qui n’empêche pas le résultat final d’être un brin soporifique et mal foutu, mais bon... A part Superman, Sholem s’était auparavant attaqué à Tarzan, au Captain Midnight (connais pas, mais le nom sonne bien), et clôturera sa carrière par un épisode de Star Trek, la série originale : beau générique, en tous les cas !

Superman and the Mole-Men a derrière lui une mythologie déjà bien établie via le comic, et par d’autres interprétations, notamment la série d’animation des frères Fleischer. Celle de George Reeves, qui deviendra après cette sorte de test le héros de la série TV The Superman Adventures, est dans la continuité du personnage dépeint jusqu’alors : il ne fait pas de vague, engoncé dans son costume de Clark Kent (introduit, au passage, par la présentation popularisée dans le cartoon, qui voit se superposer sur le personnage de Superman le costume urbain de Kent ; ce dernier est désigné comme son déguisement, alors que la vision humaine du concept identifiera le costume bleu et rouge de Superman comme étant le déguisement), puis distribue les mauvais points aux méchants. Ceux de l'histoire n,e sont d'ailleurs pas qui l'on pourrait croire... On ne verra Superman pour la première fois qu’au bout d’une bonne vingtaine de minutes (alors que le film dure en tout et pour tout 58 minutes), le réalisateur préférant d’abord laisser la paire de journalistes commencer leur reportage sur le puits de pétrole le plus profond au monde, si bien qu’il atteindrait le centre de la Terre. De là, arrive un petit homme à la physionomie pour le moins étrange : de la taille d’un enfant, mais doté d’une tête énorme et d’une pilosité généreuse (si Grosse Tête, méchant anthologique de la quatrième saison de Loïs et Clark vous revient en mémoire, c’est tout à fait ça). Notre Mole Men a la particularité de laisser une trace luminescente sur tout ce qu’il touche, interprétée par les personnages de l’histoire comme radioactive (aucun d’entre eux n’est, pour autant, un véritable scientifique). Sans avoir dit un mot, l’étranger est donc pourchassé par les habitants, obnubilés par un danger latent. Tous ? Non, car Superman veille au grain et, en bon défenseur de "la vie à l’américaine", défend l’altérité et l’ouverture d’esprit (c'est une fiction).

Série B tout à fait classique, Superman and the Mole-Men est malheureusement très molle, et ne tire pas parti de la rivalité Lane / Kent, comme saura le mettre en avant sporadiquement la série animée des années 40. Lane fait toujours les articles, car Kent / Superman est occupé à sauver le monde... Du coup, on se demande pourquoi le duo de reporters est si célèbre et reconnu, comme l’annonce un personnage au début du film. La dimension fantastique est réduite à la portion congrue, faute de moyens, mais la vision inexistante de Sholem n’arrivera jamais à transcender ces contraintes. Un film définitivement anodin, alors qu’il reste une date par le seul fait de constituer la première apparition de l’homme en cape rouge. Avec ses muscles en mousse et ses prise de lutte qui envoient valdinguer du méchant, George Reeves ne donne pas vraiment corps à un Superman spectaculaire, peut-être uniquement par défaut de mise en scène... Je pense par ailleurs qu’un tel personnage ne peut se passer d’un budget confortable, car le film ne peut faire l’impasse sur la démonstration explicite, plein cadre, de ses exploits surhumains. Curiosité oui, à voir je dis... pas sûr... non, non. Autant revoir le Superman de Donner. -

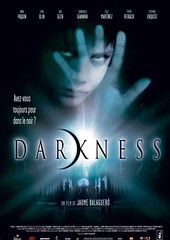

Darkness (2002)

Un film de Jaume Balaguero

Shining reloaded

Shining reloaded

Un couple et ses deux enfants, Paul et Regina, s’installent dans une vieille maison à la campagne. Le mari commence à avoir un comportement colérique, et c’est le début d’une longue descente aux enfers...

Darkness a un scénario bien dégraissé ; son objet est, de même, aussi simple qu’insondable, la peur du noir. On se retrouve donc en quasi huis-clos dans cette maison à l’allure bien étrange, où les apparitions ne vont pas tarder à surgir. Car, à la différence de Shining (Stanley Kubrick, 1980), dont c’est le grand modèle, le film ne lésine pas sur la réalité du malaise procuré par la maison ; il se manifeste par des entités physiques dès le début du film. Le film joue donc sur l’explicite, mais avec un savoir-faire évident. De même, il investit le terrain ô combien classique des films de maison hantée, mais y apporte un tel soin que c'en est intimement flippant. Au rayon des ressemblances, autant hommage que pillage, voire remake, le mari a les mêmes expressions de folie que Jack Nicholson / Torrance, le petit garçon a une voix tout à fait similaire au Danny Lloyd de l’hôtel. La maison est évidemment une déclinaison de cet Overlook Hotel, partageant avec lui les mêmes teintes cendrées et les apparitions de sœurs jumelles en souffrance. Rien que le resserrement narratif à base de cartons indiquant les jours passant (Tuesday, premier choc temporel, dans Darkness comme dans Shining) en fait un véritable relecture contemporaine, avec en sus les tics de mise en scène de Balaguero. Un montage sensitif, la caméra bougeant au même rythme -infernal- que le cœur des personnages principaux, associé à des bruitages stridents dérangeants (comme des ongles qui grattent un tableau d’ardoise, ou bien encore des dents qui grincent, ça doit parler à tout le monde), une mise en scène qui se voit, à base de symétrie, de travellings proprets, de nombreux inserts, ... Puis, deuxième marque de fabrique de Balaguero, le caractère désespéré de ses scénarios, érigés en principe narratif. Aucune échappatoire n’est laissée, à personne. Que ce soit dans son premier La secte sans nom (1999), terrifiant, ce Darkness, à la fin tout aussi glaçante, bien que moins dérangeante, jusqu’à [Rec.] (2008), en passant par le téléfilm A louer (2006), le message est clair. Lorsque les portes du film se referment, elles retiennent en otage tous le monde, y compris les spectateurs, pris aux tripes par ces aventures qui voyagent jusqu’aux extrêmes de la peur. Il n’y a guère que dans Fragile, qui, malgré une fin triste, nous en laisse moins sur le cœur.

L’autre versant vers lequel penche le film est l’horreur transalpine, tant l’intérieur de la maison, ainsi que l’appartement du grand-père, convoque le cinéma d’Argento et de Mario Bava. Des vitres aux couleurs franches et lumineuses, avec beaucoup de vert (couleur souvent associée à la peur et à la mort) et de rouge, mais aussi des jaunes et des bleus. On pourrait se croire dans le pensionnat de Suspiria (Dario Argento, 1977), ou dans Les trois visages de la peur (Mario Bava, 1966). Tous ces films ont aussi en commun la manipulation perverse du spectateur, qui s’embarque dans une histoire, prend quelques personnages pour repères, souvent ceux-là mêmes qui sont l’origine du mal. Là encore, on peut penser à Anthony Shaffer, un des premiers scénaristes à avoir essayer cela au cinéma, avec grande réussite (Le limier, de Mankiewicz, The Wicker Man de Robin Hardy ou Frenzy d’Alfred Hitchcock).

Pour Balaguero, l’exploration de la peur sous toutes ses coutures, et l’obsession de remonter à la source de la peur, semble être la même fascination morbide qui animait Hitchcock et son éternel crime parfait. Et le cinéaste espagnol de répondre que c’est au sein du cercle où l’on est sensé être le plus en sécurité que peut jaillir le plus terrible des cauchemar. La peinture de ce cauchemar, dans le dernier quart du film, aura inspiré Christophe Gans pour son Silent Hill (2005), avec ses murs sanguinolents, représentation assez classique des feux éternels de l’enfer. Ceci dit, ici l’enfer est plus représenté par l’obscurité que par la chaleur rougeoyante des flammes. Sur ces impressions qui resteront encore longtemps après projection, je vous souhaite une bonne nuit ! (m’en vais me regarder un Tex Avery, moi... Brrrr !)