Un film de Nicolas Winding Refn

Il n'y a pas si longtemps, on s'émerveillait devant la classe sans pareille de Shame, balade nocturne un rien dépressive dans l'esprit d'un accroc au sexe, superbement interprété par Michael Fassbender. On retrouve dans Drive cette mélancolie atmosphérique, une ode musicale à la singularité d'un parcours, d'une puissance sensorielle qui scotche le spectateur dès les premières secondes.

Remarqué il y a déjà 15 ans (!!!) avec Pusher, film qui deviendra trilogie, coup de poing tétanisant asséné avec une rage de filmer palpable, Nicolas Winding Refn s'est forgé, en quelques films, une personnalité forte, une identité d'auteur à part entière. Il construit ses films autour de personnages solitaires, souvent mutiques, auxquels il réserve un traitement iconique en diable, en occultant aucunement leurs pulsions de mort (Pusher, Vallalah Rising).

Avec Drive, le réalisateur continue à dépeindre ses traits fétiches, tout en grimpant une marche supplémentaire dans la maîtrise de la technique cinématographique, comme de la puissance émotionnelle de son récit. En effet, si Pusher (et dans une bien moindre mesure Vallalah Rising) sont de très bons moments de cinéma, ils sont loin d'avoir toutes les qualités de Drive.

Le réalisateur est un malin, il prend le spectateur par surprise. Ce dernier s'attend à voir un film rempli de testostérone, de chrome et bitume. Refn nous le promet à un moment, le Driver devant conduire en championnats un bolide concocté par son patron. Mais, si l'on aperçoit le fameux bolide à l'arrêt, cette intrigue ne se réalisera jamais. L'affiche du film s'y met aussi, montrant un Ryan Gosling (le personnage principal, jamais nommé autrement que The Driver) au volant de son bolide, avec ses gants en cuir vachette dans une pause très fast and furious. Alors que la véritable affaire criminelle du film, sujet principal, arrivera par petites touches, puis véritablement dans la deuxième partie du film, toute la première partie ressemble plus au début d'une romance compliquée entre le Driver et Irene (Carey Mulligan, aussi vu dans Shame, décidément), sa voisine de palier qui élève seule son enfant en attendant que son mari sorte de prison. Le générique, avec sa police de caractère rose bonbon, en était-il un signe ?

La séquence d'introduction est hypnotique au possible. Dans un décor urbain ténébreux surgissent, tels des phares dans tempête, les buildings nimbés d'une lumière qui ne s'éteint jamais. Là, dans l'immensité, un conducteur, pressé mais serein, concentré, attend, avec la musique pour seule compagne. composée de nappes de synthés, pulsations sourdes, mélodie entêtante célébrant les eighties, elle est un personnage à part entière, formant avec la ville nocturne un couple fusionnel. On reconnaît, une fois, l'alchimie qui faisait tout le sel du grand Collateral (Michael Mann, 2004). En quelques minutes, Refn nous a eu, embarqué dans cette histoire qu'on veut découvrir plus que tout.

Après cette séquence sportive, le driver faisant montre de son talent pour semer la police, s'étale une histoire avare en dialogues, pour mieux faire parler l'image et la musique de concert. Le lien qui unit le Driver à Irene est touchant, encore plus comme on perçoit bien qu'il est ténu et risque de casser à tout instant. C'est cette sensation, celle qui nous fait anticiper le fait que tout peut mal tourner d'un moment à l'autre, que Refn arrive à imprimer dans l'esprit du spectateur, et qui fait qu'on reste accroché au siège, cramponné aux personnages, du début à la fin.

Puis, quelle classe visuelle ! Retenons avant tout le travail sur les lumières, aussi cinégénique de nuit comme de jour (la teinte orangée d'une fin de soirée d'été, par exemple), et ses reflets, dessinant la nuit sur les personnages tel un artiste enfiévré.

Comme dans Pusher, la dimension criminelle de l'intrigue apporte dans la troisième partie son lot de violence, qui impressionne d'autant plus qu'elle est mise en regard avec l'histoire d'amour sensible des personnages. Celle à qui on fait couler le sang en premier, dans un violent jet rouge filmé au ralenti, marque l'idée qui soutend le film : la violence arrive sans prévenir, jaillissant au sein du cadre sans avoir été annoncée par moult introduction, sonore, visuelle ou par le biais du montage. D'où cette sensation qui arrive finalement peu au cinéma aujourd'hui, de voir l'action se passer pour la première fois devant nos yeux. Nous sommes témoin de la vérité du film, qui dépasse les artifices de la construction cinématographique : la preuve ultime de la réussite incontestable de ce film.

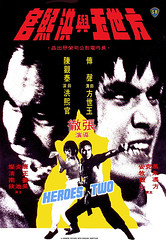

S'échappant d'un temple shaolin dévoré par le feu des oppressions mandchoues, Hung Hsi-Kuan, combattant hors-pair, est ardemment recherché. Il tombe alors sur Fang Shih-Yu, un autre expert en arts martiaux, connu pour sa droiture et sa persévérance pour mettre en échec les bandits ; une méprise fait croire à Fang Shih-Yu que Hung Hsi-Kuan est l'un d'eux (il le surprend alors qu'il est en train de violemment corriger un mandchou : comme souvent, on se met plus facilement du côté de l'opprimé). Il le livre alors aux bandits en croyant remettre un malfrat aux mains de la justice. Ce quiproquo est la clé du parcours Hung Hsi-Kuan, qui, d'un orgueilleux fier-à-bras, va devenir une personne plus consciente de sa nature humaine et faillible.

S'échappant d'un temple shaolin dévoré par le feu des oppressions mandchoues, Hung Hsi-Kuan, combattant hors-pair, est ardemment recherché. Il tombe alors sur Fang Shih-Yu, un autre expert en arts martiaux, connu pour sa droiture et sa persévérance pour mettre en échec les bandits ; une méprise fait croire à Fang Shih-Yu que Hung Hsi-Kuan est l'un d'eux (il le surprend alors qu'il est en train de violemment corriger un mandchou : comme souvent, on se met plus facilement du côté de l'opprimé). Il le livre alors aux bandits en croyant remettre un malfrat aux mains de la justice. Ce quiproquo est la clé du parcours Hung Hsi-Kuan, qui, d'un orgueilleux fier-à-bras, va devenir une personne plus consciente de sa nature humaine et faillible.

Plusieurs années avant la renaissance du studio par les mêmes artisans (Ron Clements et John Musker réalisèrent à partir de la fin des années 80 deux des Disney les plus réussis : La petite sirène (1989) et Aladdin en 1992), sortait sur les écrans Basil, détective privé, adaptation d'une série de livre pour enfants, Basil of Baker Street, de Eve Titus et Paul Galdone. Il avait la lourde têche de succéder à un cinglant échec commercial, Taram et le Chaudron magique (Ted Berman, Richard Rich, 1985). C'est l'époque des remises en questions chez Disney, et clairement Taram tentait de viser un nouveau public, en proposant une histoire bien plus sombre qu'à l'ordinaire -fable initiatique inspirée du Seigneur des anneaux, où se succèdent ambiances délétères, têtes de mort et infâmes maléfices.

Plusieurs années avant la renaissance du studio par les mêmes artisans (Ron Clements et John Musker réalisèrent à partir de la fin des années 80 deux des Disney les plus réussis : La petite sirène (1989) et Aladdin en 1992), sortait sur les écrans Basil, détective privé, adaptation d'une série de livre pour enfants, Basil of Baker Street, de Eve Titus et Paul Galdone. Il avait la lourde têche de succéder à un cinglant échec commercial, Taram et le Chaudron magique (Ted Berman, Richard Rich, 1985). C'est l'époque des remises en questions chez Disney, et clairement Taram tentait de viser un nouveau public, en proposant une histoire bien plus sombre qu'à l'ordinaire -fable initiatique inspirée du Seigneur des anneaux, où se succèdent ambiances délétères, têtes de mort et infâmes maléfices.