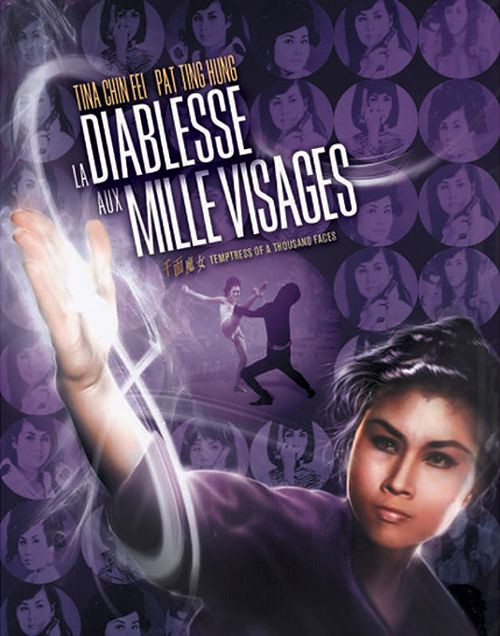

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film de Chung Chang-wha :

shaw brothers

-

Ciné d'Asie : La diablesse aux mille visages (1969)

-

Ciné d'Asie : La rage du tigre (1971)

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

-

Hommage à Liu Chia-Liang (1936-2013)

Liu Chia-Liang dans Lady Kung-fuLe 25 juin dernier disparaissait dans une indifférence quasi-générale un des plus grands homme du cinéma kung-fu, en la personne de Liu Chia-Liang. D'abord cascadeur puis directeur des combats chez le prolifique Chang Cheh, sa popularité explosera en tant que réalisateur à la Shaw Brothers, notamment pour sa trilogie de la 36ème chambre ; il est également acteur : on le voit beaucoup dans ses fameuses kung-fu comedies fin 70's - début 80's, comme dans l'excellent Mad Monkey Kung-fu (1979), ou encore Lady Kung-fu (My Young Auntie, 1981).

Sifu (maître), comme l'appellent ses collaborateurs, est un adepte de la boxe du sud, un style de combat ramassé, reposant sur un jeu de jambes stable et un gros travail de mains. Ce style de combat fera tout le sel de sa filmographie, dans laquelle il s'applique à la montrer particulièrement lisible (les meilleurs pour filmer des scènes de combat restent les directeurs de combat eux-mêmes, qui comprennent mieux que tout autre la dynamique spatiale des corps). Si certains taxent sa mise en scène d'académique, elle demeure surtout maîtrisée, saisissant les mouvement dans toute leur grâce.

Au contraire d'un Chang Cheh, tout entier dévoué à la sauvagerie des combats et à la célébration d'amitiés viriles, Liu Chia-Liang entend donner avec le kung-fu des leçons de vies, notamment en appuyant les arcs narratifs de ses films sur la relation maître-élève. Le respect dû à la figure du père, élément-clé de la philosophie confucianiste, est au cœur de l’œuvre de Liu-Chia Liang. La mante religieuse (Shaolin Mantis, 1978) est un exemple typique de cet aspect, tout comme le cultissime 36ème chambre de Shaolin, sorti la même année.

Passionné par l'art des combats, Liu Chia-Liang est, de fait, un des descendants de la lignée du légendaire Wong Fei-Hung, le fameux docteur et expert en arts martiaux incarné dans les années 90 par Jet Li dans les films de Tsui Hark. Plus précisément, son père était l'un des disciples d'un élève du célèbre maître. Le combats des maîtres (Challenge of the Masters, 1976), ainsi que Martial Club (1981), ont pour héros Fei-Hung, interprété dans les deux cas par Gordon Liu (Liu-Chia Hui), frère adoptif du Sifu. L'histoire a continué de s'écrire quand, à son tour, Liu-Chia Liang prend pour disciples certains de ces acteurs favoris, avec lesquelq il tournera quelques films marquants : Chen Kwan-Tai, Jimmy Wong-Yu, Ti Lung, ou encore Alexander Fu-Sheng. Liu Chia-Liang aura marqué de son empreinte l'histoire du cinéma mondiale : il resera dans nos mémoires.Lecture conseillée :

Ciné Kung-Fu, François & Max Armanet, 1988

Tigres et dragons, les arts martiaux au cinéma : chevaliers et samouraïs, Christophe Champclaux, 2008Source image : Lady Kung-fu (My Young Auntie) © Celestial Pictures

-

Ciné d'Asie : 2 héros (1974)

Un film de Chang Cheh

S'échappant d'un temple shaolin dévoré par le feu des oppressions mandchoues, Hung Hsi-Kuan, combattant hors-pair, est ardemment recherché. Il tombe alors sur Fang Shih-Yu, un autre expert en arts martiaux, connu pour sa droiture et sa persévérance pour mettre en échec les bandits ; une méprise fait croire à Fang Shih-Yu que Hung Hsi-Kuan est l'un d'eux (il le surprend alors qu'il est en train de violemment corriger un mandchou : comme souvent, on se met plus facilement du côté de l'opprimé). Il le livre alors aux bandits en croyant remettre un malfrat aux mains de la justice. Ce quiproquo est la clé du parcours Hung Hsi-Kuan, qui, d'un orgueilleux fier-à-bras, va devenir une personne plus consciente de sa nature humaine et faillible.

S'échappant d'un temple shaolin dévoré par le feu des oppressions mandchoues, Hung Hsi-Kuan, combattant hors-pair, est ardemment recherché. Il tombe alors sur Fang Shih-Yu, un autre expert en arts martiaux, connu pour sa droiture et sa persévérance pour mettre en échec les bandits ; une méprise fait croire à Fang Shih-Yu que Hung Hsi-Kuan est l'un d'eux (il le surprend alors qu'il est en train de violemment corriger un mandchou : comme souvent, on se met plus facilement du côté de l'opprimé). Il le livre alors aux bandits en croyant remettre un malfrat aux mains de la justice. Ce quiproquo est la clé du parcours Hung Hsi-Kuan, qui, d'un orgueilleux fier-à-bras, va devenir une personne plus consciente de sa nature humaine et faillible.Avec 2 héros (Heroes two - titre américain), Chang Cheh change un peu d'orientation cinématographique : plutôt célèbre pour ses wu-xia pian (films de sabre) tels Un seul bras les tua tous (1967) ou Le sabreur solitaire (1969), il emprunte ici la voie du Kung-Fu. Pour une série de quatre films (viendront ensuite Le monastère de Shaolin, Shaolin Martial Arts et Les cinq maîtres de Shaolin, tous sortis en 1974), il suivra la trajectoire de survivants des exactions mandchoues, des personnage légendaires dont Fong Sai-Yuk, pour une suite de combats à mains nues utilisant différentes techniques du Kung-Fu, comme ici celle de la grue ou du tigre. Ce style de combat, s'il peut paraître moins flamboyant que les échanges à l'épée et autres pirouettes câblées chers au cinéma d'art martiaux, laisse une belle place à des chorégraphies classiques, puissantes et soignées, œuvres de l'excellent Liu Chia-Liang, assisté de Tang Chia. Ensemble, le duo de chorégraphes donneront leur meilleur dans les célèbres films de Chang Cheh, dont le magnifique Le justicier de Shanghai (1972).

Le film prend la forme d'une fuite en avant ; dans la première partie, les personnages parcourent es plaines herbeuses et ensoleillées en courant, lueur d'un avenir meilleur et plus serein. Ces passages ne sont cependant que de rares ponctuations au milieu d'une succession de combats, tous plus dynamiques les uns que les autres, imprimant la violence (moins fortement qu'à l'habitude chez le réalisateur) et l'urgence dans le code génétique de ces personnages. Chen Kuan Tai, star du Justicier de Shanghai, est ici la victime du quiproquo, combattant dans le permier tiers du film avec le genou bien abîmé ; c'est moins jusqu'au-boutiste que son homérique combat une hache plantée dans le ventre dans Le justicier de Shanghai, mais la retenue -toute relative dès lors qu’on aborde l’œuvre de Chang Cheh- est plutôt en accord avec la tonalité kung-fu du film.

Tout en empruntant un "autre voie", Chang Cheh reste Chang Cheh, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime : il recompose un duo de personnages complémentaires qui vont s'entraider, point commun de presque tous ses films. En résulte une peinture de l'amitié entre hommes qui dépasse les liens affectifs que peuvent avoir hommes et femmes, ces dernières n'ayant qu'un rôle accessoire dans la filmographie du bonhomme. Chang Cheh a aussi profondément ancré en lui la notion du dépassement de soi, qui s'illustre dans des combats impossibles (un justicier solitaire défait une armée entière), donnant de l'emphase à ses finals ahurissants. Deux tics de mises en scènes, lors des combats, donnent un aspect tantôt moderne, tantôt daté, aux séquences : d'abord la teinte rouge que prend l'écran lorsque les affrontement deviennent saignants (Chang Cheh modifiera légèrement le procédé lorsqu'il fera basculer l'écran au noir et blanc dans Les disciples de Shaolin, en 1975, repris en gimmick par Tarantino dans Kill Bill vol. 1 en 2004) ; puis l'arrêt sur image lorsqu'un des combattants se fait tuer, très 70's cette fois-ci.

Chang Cheh vient du théâtre, comme on en a une très belle preuve dans son Vengeance, mettant en parallèle vie "jouée" et vie réelle des personnages. On peut en déceler les traces jusqu'à ces 2 héros, l'un habillé de noir, l'autre de blanc, dans la méprise originelle que scelle pour un temps le destin de Hung Hsi-Kuan. Ce ressort très théâtral est possible grâce à la situation dans laquelle Hung Hsi-Kuan est découvert, mais également par un tempérament violent et par la couleur de son vêtement. Autant de signes extérieurs qui rentrent en contradiction avec la nature profonde du personnage. Fang Shih-Yu, fier et rebelle, offre au regretté Alexander Fu-Sheng (mort trop tôt dans un accident de voiture) des moments de comédie lors des affrontements -il attend ostensiblement, les bras croisés, lorsque qu'il n'a plus de combattants devant lui- ou dans la scène de l'auberge -des ennemis veulent le tuer alors qu'il est assoupi sur une table, mais sont interrompus à chaque fois que Hung Hsi-Kuan fait mine de se réveiller. Un rôle de chien fou qui sera transfiguré par sa quête de rédemption.

Revenons enfin sur les décors du film ; d'abord les plaines désertiques, bien exploitées lors de cette exode forcée par les bandits mandchous. Ensuite, les dédales souterrains créés par Fang Shih-Yu, ainsi que les ruelles étroites dans lesquelles se croisent des personnages féroces prêts à en découdre au moindre regard de travers. Des décors magnifiés par la caméra de Chang Cheh, plus posée qu'à l'habitude. La vision de 2 héros offre ainsi un ensemble de très bonne qualité, prenant, rythmé et bagarreur. Un vrai film de bastons, généreux en morceaux de bravoure.

-

Ciné d'Asie : L'île de la bête (1978)

Un film de Chu Yuan

Pour qui connaît la sensibilité hors normes de Chu Yuan au sein de la Shaw Brothers, L’île de la bête recèle des mêmes qualités, et d’autres peu vues chez le cinéaste. Depuis La guerre des clans (1976), premier film du cycle Gu Long -romancier à succès oeuvrant dans le genre aventures / fantasy / arts martiaux-, on a découvert le style inimitable de Chu Yuan : esthétisme poussé à son paroxysme, intrigues à tiroirs, bref une sorte de rêve éveillé qui frappe à chaque fois par son empreinte visuelle.

Pour qui connaît la sensibilité hors normes de Chu Yuan au sein de la Shaw Brothers, L’île de la bête recèle des mêmes qualités, et d’autres peu vues chez le cinéaste. Depuis La guerre des clans (1976), premier film du cycle Gu Long -romancier à succès oeuvrant dans le genre aventures / fantasy / arts martiaux-, on a découvert le style inimitable de Chu Yuan : esthétisme poussé à son paroxysme, intrigues à tiroirs, bref une sorte de rêve éveillé qui frappe à chaque fois par son empreinte visuelle.

Et c’est tout cela que l’on retrouve dans L’île de la bête, agrémenté d’un agréable parfum de surnaturel. En effet, une petite troupe se dirige vers la mystérieuse île, tous ayant de très bonnes raisons de faire le périple annoncé : retrouver un père disparu, oublier un passé de violences, ou accepter une mission pour sauver une jeune fille : c’est le choix qu’a fait Chu Liu-hsiang (Ti Lung), héros proclamé du film mais qui, finalement, se retrouve intégré dans une dynamique de groupe assez inhabituelle ; les films de la Shaw mettant souvent en scène des guerriers solitaires dont les alliances ne dépassent pas une ou deux personnes. Maître des arts martiaux, il aura fort à faire avec les différentes épreuves qui l’attende sur l’île.Le film est conçu comme une succession de pièges, de trahisons, de découvertes, bref lorgne vers le pur film d’aventures en mettant de côté l’aspect purement martial (une constante chez Chu Yuan, de toute façon plus intéressé par une dimension plus universelle donnée à ses intrigues). Voir le voyage en bateau qui permet d’accéder à l’île, permettant de faire connaissance avec les personnages et définir les rapports de force entre eux. Le groupe, composé de personnalités bien distinctes, est bien caractérisé et l’attachement aux personnages est réel ; malgré les différentes couches d’intrigues, elles sont ici quelque peu simplifiées dans un souci de clarté narrative qui donne un ton étonnant au film, le rapprochant d’un film américain d’aventures de groupe. Les passages dans la grotte de glace notamment, avec la notion de progressions obligatoire et de sacrifices, sont très réussis d’un point de vue narratifs et dotés d’un cachet visuel typique. Eclairages presque fluo, sources de lumière irréelles, on nage en plein délire (contrôlé), pour une très bonne surprise à l’arrivée.

Unique par son côté fantasy, le film offre un moment soigné, dépaysant et un peu fou, dévoilant aussi son tribut au cinéma américain. S’il n’est pas le meilleur de son auteur (on ira chercher pour cela vers Intimate Confessions of a Chinese Courtesan, Le sabre infernal ou Le poignard volant, qui offrent d’ailleurs des formes plus classiques du cinéma de cape et d’épées chinois, le wu-xia pian.