Un film de Steve McQueen

Confirmant tout le bien que l'on pense de l'acteur Michael Fassbender, Shame consacre encore un peu plus son charisme en titane. Il retrouve ici le cinéaste de sa "naissance au grand jour" avec Hunger (2008), et par là même un rôle torturé auquel il donne une consistance unique, comme à sa fantastique habitude. Il est de tous les plans ; et, l'on peut dire que si le rôle avait échu à quelqu'un d'autre, le film en aurait clairement pâti.

Confirmant tout le bien que l'on pense de l'acteur Michael Fassbender, Shame consacre encore un peu plus son charisme en titane. Il retrouve ici le cinéaste de sa "naissance au grand jour" avec Hunger (2008), et par là même un rôle torturé auquel il donne une consistance unique, comme à sa fantastique habitude. Il est de tous les plans ; et, l'on peut dire que si le rôle avait échu à quelqu'un d'autre, le film en aurait clairement pâti.

Le réalisateur britannique livre avec Shame une oeuvre atmosphérique : ce sont les images et la musique qui racontent, plus que les dialogues, rares. Ces images, celles d'un New-York clinique, classe et nocturne, défilent harmonieusement, se répétant parfois, pour intimer au spectateur la solitude de Brandon (Michael Fassbender) et l'infinie répétition qui semble constituer sa vie. Boulot (cadre dans une société de cols blancs), sexe (avec prostituées ou en "solo"), essais avortés ou ratés de lien social plus profond avec les femmes... L'anomalie de ce système bien rôdé vient avec l'apparition de Sissy (Carey Mulligan), la soeur de Brandon. Sans le sou, avec une vie beaucoup moins bien réglée que celle de son frère, elle met le bazar dans l'appartement et dans la tête de Brandon. Voilà peu ou prou ce qui se passe dans ce film, qui gagne énormément à ne pas verbaliser son contenu, qui s'il peut paraît polémique (un sex-addict trompe mal sa solitude dans une ville où chacun erre, anonyme), repose sur des ressorts assez classiques.

Impudique et beau gars, Brandon vit pour le sexe. Violence extériorisée. Jouissance de l'immédiateté qui remplace un avenir sans but. Pour autant, Steve McQueen ne charge pas trop son personnage. Les scènes de sexe sont sensuelles, pas glauques. Lors d'une scène de nuit, Brandon, à l'extérieur, observe des couples faire l'amour, dans les mêmes tours transparentes que lui, tout aussi impudiques qu'il peut l'être. Le spectateur est avec lui, extérieur au cours de la vie du reste du monde, déconnecté. C'est sur ce feeling, cette sensation, que le film fonctionne. Comme une balade lounge nocturne qui rappelle le Collateral (2004) de Michael Mann.

Le tempo lent du film pourra en surprendre certains. Si Shame ne dure sur le papier qu'une heure quarante, son temps subjectif est bien plus long, à l'image d'un autre grand film atmosphérique, In the mood for love (Wong Kar-Wai, 2000). A ce titre, l'interprétation langoureuse de New-York, New-York par Sissy est révélateur, étirant le temps et les mots à l'infini. Les nappes synthétiques du compositeur Harry Escott dessinent aussi les contours mouvants, la vie qui glisse, lentement, d'un instant à l'autre, sans autre conséquence que le passage du temps.

Pour se laisser emporter, Shame, outre son thème rare, est un invitation sans pareille. Une déambulation hantée, symphonie des corps, le contenant révélant le contenu. Une oeuvre d'esthète, à l'évidence.

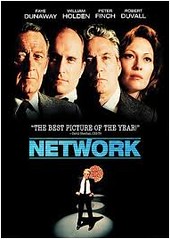

"Qu'est-ce que la télévision ?" semble être la question à laquelle veut répondre le réalisateur Sidney Lumet, d'une façon à la fois subversive et théâtralisée. Le titre original, par son sobre nom commun ("Network", le réseau), donne au monde de la télévision des allures de corporation opaque, secrète et toute-puissante. En cela, le film s'insère parfaitement dans une série d’œuvres magistrales tournées dans les années 70, exploitant les thématiques du complot, de la défiance envers les autorités légitimes, et enfin de la manipulation du public. Dans le même temps, il décrit aussi une société qui se délite, se transforme, sous l'effet conjugué d'un état de crise et des nouvelles opportunités qui se dessinent. Voyons s'il réussit sa démonstration aussi bien que Les hommes du président (Alan J. Pakula, 1976),

"Qu'est-ce que la télévision ?" semble être la question à laquelle veut répondre le réalisateur Sidney Lumet, d'une façon à la fois subversive et théâtralisée. Le titre original, par son sobre nom commun ("Network", le réseau), donne au monde de la télévision des allures de corporation opaque, secrète et toute-puissante. En cela, le film s'insère parfaitement dans une série d’œuvres magistrales tournées dans les années 70, exploitant les thématiques du complot, de la défiance envers les autorités légitimes, et enfin de la manipulation du public. Dans le même temps, il décrit aussi une société qui se délite, se transforme, sous l'effet conjugué d'un état de crise et des nouvelles opportunités qui se dessinent. Voyons s'il réussit sa démonstration aussi bien que Les hommes du président (Alan J. Pakula, 1976),  Quelques mois après les premiers pas de l'homme sur la Lune, les spectateurs découvrent sur leurs écrans ce film de science-fiction au postulat original : des scientifiques (américains) découvrent, de l'autre côté du soleil, une planète jumelle à la Terre, qui suit un orbite inversé. Une expédition est mise sur pied pour découvrir ce monde inexploré qui a l'air si semblable à notre planète.

Quelques mois après les premiers pas de l'homme sur la Lune, les spectateurs découvrent sur leurs écrans ce film de science-fiction au postulat original : des scientifiques (américains) découvrent, de l'autre côté du soleil, une planète jumelle à la Terre, qui suit un orbite inversé. Une expédition est mise sur pied pour découvrir ce monde inexploré qui a l'air si semblable à notre planète.