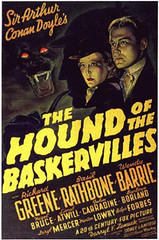

Inaugurons aujourd’hui une nouvelle rubrique, consacrée à l'analyse comparée d’un livre et de son adaptation cinématographique. Et, comme on ne fait pas les choses à moitié, autant confronter deux adaptations du Chien des Baskerville de Conan Doyle : la première aventure cinématographique jouée par le duo Basil Rathbone / Nigel Bruce en 1939, et celle réalisée au sein de la Hammer Film par Terence Fisher quelque vingt ans plus tard. Démarre donc du même la chronique de l’intégrale Sherlock Holmes incarnée par Basil Rathbone, soit 14 films de 1939 à 1946.

Inaugurons aujourd’hui une nouvelle rubrique, consacrée à l'analyse comparée d’un livre et de son adaptation cinématographique. Et, comme on ne fait pas les choses à moitié, autant confronter deux adaptations du Chien des Baskerville de Conan Doyle : la première aventure cinématographique jouée par le duo Basil Rathbone / Nigel Bruce en 1939, et celle réalisée au sein de la Hammer Film par Terence Fisher quelque vingt ans plus tard. Démarre donc du même la chronique de l’intégrale Sherlock Holmes incarnée par Basil Rathbone, soit 14 films de 1939 à 1946.

Survient au 221 b Baker Street une affaire tout à fait fantastique : la perpétuation d’une ancienne légende sur la famille des Baskerville, qui s’est allégée de beaucoup de membres de façon bien étrange. Le dernier en date, Sir Charles Baskerville, porteur d’une grande fortune, meurt littéralement de peur, le visage figé dans une grimace inhumaine. Au cœur de cette malédiction, une bête monstrueuse qui terrorise le territoire de Dartmoor, dans le Devonshire, au sud-ouest de l’Angleterre.

Opposition entre légende, superstition, croyance populaire pour l’aspect fantastique du chien et science du détail, rigueur de l’observation pratique en la personne de Sherlock Holmes. La confrontation des deux idéologies prend corps, dans le livre, entre les deux personnages de Holmes et Mortimer. Mortimer est, tout comme Watson, médecin, donc enclin à la rationalité. Cependant, à l’intérieur du seul Mortimer, se battent les deux conceptions, lui qui croit pourtant à la légende. Les films exploiteront d’ailleurs cette dualité, la version de 1939 lui inventant un intérêt particulier dans le spiritisme. Le livre organise aussi cette confrontation entre deux mondes, en opposant l’univers citadin de Londres et la lande ténébreuse de Dartmoor, à laquelle sera attribuée plusieurs qualificatifs ayant trait à l’étrange, la faisant constamment vibrer d’un souffle presque humain. La lande est un vrai personnage, ô combien important, qui façonne à lui seul l’ambiance du récit.

Le chien des Baskerville est le troisième roman sur Sherlock Holmes écrite par Conan Doyle. Il est, pour grande partie, mené par Watson qui, sur l’injonction de Holmes, accompagne Henry Baskerville, le dernier descendant de la lignée, au manoir familial. Véritable disciple de Holmes, il applique les infaillibles méthodes de déduction de son ami pour démêler le vrai du faux, la superstition des faits. Le livre fait d’ailleurs partie des récits que Watson retranscrit pour le public : c’est donc lui le "je" du livre. Or, dans la version de 1939, qui marque aussi le premier épisode de la série interprété par Basil Rathbone et Nigel Bruce, ce dernier apporte uniquement la dimension comique du film. Watson ne joue, là encore, que son équipier, gouailleur et l’air constamment ahuri ; il n’est d’ailleurs cité qu’en quatrième rang au générique, et Rathbone au second, alors que le duo occupera par la suite le haut de l’affiche. L’acteur restera principalement fameux pour cette interprétation, en décalage total avec le personnage littéraire, et incarnera plus tard le même type de sensibilité, expansif et enfantin, dans Soupçons d’Alfred Hitchcock.

C’est en fait Henry Baskerville (Richard Greene) le véritable premier rôle du film, qui s’approprie plusieurs des actions de Watson dans le livre. Le scénario déplace quelques enjeux, saucissonnant Watson dans son rôle de pitre, faisant la part belle au séducteur qu’est Henry Baskerville. La 20th Century Fox ne comptait pas, au départ, faire une série de films sur Sherlock Holmes ; après deux films, c’est d’ailleurs Universal qui reprendra le flambeau pour douze épisodes, réalisés entre 1942 et 1946.

La suite par -> ici !

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant.

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant.