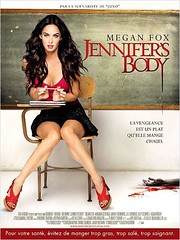

Un film de Karyn Kusama

Le corps de Megan

Le corps de Megan

Film d’horreur de facture très classique, Jennifer’s Body attire les fans de tous poils de Megan Fox, la silhouette atomique révélée en un seul plan par Michael Bay dans Transformers (2007). Le film semble être fait dans le seul but d’exploiter sa plastique, et de se constituer ainsi le premier film construit uniquement sur le phénomène Fox.

La caméra de la réalisatrice de Aeon Flux - le film (Ouch ! là, ça va mettre tout le monde d’accord...) lorgne Megan, en étant bien sûre de manier la frustration avec grand scrupule, coupant soigneusement à l’endroit où les choses deviennent plus corsées.

Deux amies, très proches depuis la maternelle. La première, pris au piège par un groupe de rock satanique, va venir hanter la seconde et s’en prendre à tous les mâles des alentours... Voilà, le résumé va très vite, relisez-le bien si vous avez manqué quelque chose ! Bien que ce soit Megan Fox qui soit mise en avant (sur tous les plans : l’affiche, le titre, le film), c’est bien Needy, l’utre jeune fille (Amanda Seyfried, fragile ; bon choix de casting) qui doit être l’héroïne. Mais, à l’instar de son personnage, Megan vampirise l’écran ; si vous permettez, elle le bouffe même, sans ménagement aucun. Elle est clairement la seule attraction d’un spectacle autrement bien terne, et dirige l’objectif du scénario qu'on pourrait se faire (sur qui va-t-elle jeter son dévolu, est-ce que quelqu’un va la suspecter, ect.) dans un autre direction. Ici, l’objectif est plutôt : jusqu’où ira Megan Fox ? Et là, le film est fait pour faire tomber quelques barrières : Megan Fox se baigne nue dans un lac, OK. Megan entreprend une scène lesbienne avec sa copine, OK. Megan est couverte de sang et se repaît de tripes fraîches, OK ! Brune incendiaire, Megan joue avec le feu (au sens propre), grosso modo c'est comme le double effet Kiss Kool, le brasier à la place de la fraîcheur. Voilà les seuls défis que Karyn Kusama semble s’être lancés. Le projet était pourtant accompagné d’un atout de choix : Diablo Cody au scénario, oscarisée pour celui de Juno (Jason Reitman, 2008). Ses efforts semblent ici se réduire à embrasser le genre, le plus classiquement du monde : pouvoir castrateur d’une femme meurtrie, virginité protectrice, ... Tout au plus apercevra-t-on des allusions intéressantes au 11 septembre et la perte de repères qui en découle, appliquée à l’adolescente qui, elle aussi, perd ses ancrages : innocence, amies, tout part en lambeaux (de chair... évidemment).

D’autre part, les lieux du films se réduisent au strict minimum, îlots perdus dans un no man’s land brumeux et mortifère. Quasi fantasmagorique, les lieux de l’action ressemblent plus à un espace mental qu’à un endroit réel, si bien que l’on peut se demander, au bout d’un moment, si tout ne se passe pas uniquement dans la tête de la perturbée Needy. Car, franchement, une piscine désaffectée comme ça, on n’en a pas vu beaucoup !

Malgré ces quelques aspects intéressants, la direction donnée au film ne permet pas de les transformer et, au final, c’est un produit comme on en voit tant d’autres qui nous attend. Alors, on peut passer notre chemin sans regarder derrière (sauf pour les fans hardcore du Megan’s Body !).

états-unis - Page 44

-

Jennifer's Body (2009)

-

Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? (1962)

Un film de Robert Aldrich

Deux films vus, deux uppercuts direct dans le ventre. En quatrième vitesse, diamant (du) noir dont le grand climax flirte avec le fantastique, et Baby Jane, relecture pessimiste et baroque de l’âge d’or d’Hollywood, un cran -ou deux- plus barrée que le sublime Boulevard du crépuscule (Billy Wilder, 1950).

Deux films vus, deux uppercuts direct dans le ventre. En quatrième vitesse, diamant (du) noir dont le grand climax flirte avec le fantastique, et Baby Jane, relecture pessimiste et baroque de l’âge d’or d’Hollywood, un cran -ou deux- plus barrée que le sublime Boulevard du crépuscule (Billy Wilder, 1950).

L’affrontement de deux stars fortes têtes de cette période, Bette Davis et Joan Crawford, est orchestré avec un art consommé de la mise en scène par Aldrich, dès le prologue. On y voit la toute jeune Baby Jane Hudson, en 1917, donnant de la voix sur scène, entraînée par son père côté jardin. Elle rappelle les enfants stars, telles Shirley Temple, qu’Hollywood a utilisée dans les années 30. Mais nous ne sommes pas encore dans un cinéma, juste une salle de spectacle où Baby Jane est l’attraction. Alors que la salle bondée jouit du spectacle, le film met tout se suite une distance par rapport à la démonstration qui nous est offerte : au lieu de filmer la starlette de face, et exalter le moment de réussite qu’elle vit, Aldrich propose un plan en biais par rapport à la scène, nous montrant à la fois le public et la fillette, la caméra posée en arrière de la salle plutôt que devant. Par ce simple plan, qui reviendra plusieurs fois, le spectateur du film est dans une posture de recul, observant son double (le spectateur du show de Baby Jane), prenant alors conscience d’un vice de forme. Le père de Baby Jane, utilisant vraisemblablement sa fille, veille au grain en coulisse, et Blanche, la petite sœur, brune renfrognée aux yeux noirs, (tout l’opposé de sa célèbre sœur), regarde la scène d’un air mauvais. Ces vues parallèles au spectacle continuent à induire un problème, une tension.

Quelques années plus tard (1935, indiqué à l’écran), la situation s’est inversée : c’est Blanche qui est la coqueluche des studios -de cinéma cette fois-, et Jane le fardeau que se traîne sa sœur (elle joue tout de même dans des films, par obligation contractuelle, dès que Blanche apparaît au cinéma). Cette direction narrative rappelle le changement du muet au parlant, ayant laissé pas mal d’acteurs sur le carreau. Les temps changent et celui où Baby Jane chantait "I’ve got a letter to Daddy" est bien loin... Le total renversement de situation est exploité dans la séquence de l’accident, lorsqu’on croit voir quelque chose alors qu’on ne voit pas le contenu de l’action. Cependant, le spectateur ayant bien enregistré le changement de dynamique, par l’explication de texte des deux producteurs déambulant dans les décors, il crée mentalement son propre événement. Après cette scène mémorable, le générique commence enfin (après un petit quart d’heure de film), et l’on est déjà de plain-pied dans l’histoire. Tout ce prologue est maîtrisé avec une force telle, qu’il offre un arrière plan narratif très riche (ellipses, plusieurs lieux d’action) à une histoire qui se passera ensuite essentiellement en huis clos. La troisième indication de temps, après deux dates et le générique, est un énigmatique Yesterday (Hier), en rupture avec le traditionnel Today (aujourd’hui) qui ouvre la narration. Comme si les personnages étaient prisonniers d’un temps où il n'y aura pas de lendemain, un temps où, déjà, le cinéma est supplanté par la télévision -c’est par ce biais que les gens redécouvrent les films de Blanche Hudson.

Dans un noir et blanc très contrasté, on découvre Blanche handicapée, en fauteuil, et Jane, portant la même robe que lors de ces succès passés, et maquillée comme une caricature, masque de mort censé rappeler Baby Jane. Elle déambule comme un fantôme hantant sa propre maison, laquelle n’est d’ailleurs jamais éclairée, ce qui donne des allures de tombeau aux boiseries qui se reflètent à l’écran. Baby Jane tient désormais sa sœur sous son emprise, à laquelle Blanche tentera d’échapper durant tout le film. Jane est la méchante sorcière trop réelle sortie d'un Disney pour pourchasser sa proie, au milieu de poupées immortalisant une jeunesse sortie d'un rêve de plastique. Dès lors, on entre dans le cadre d’un thriller hitchcockien malsain, où le suspense est constamment entretenu -notamment par l’entremise de plans récurrents sur le téléphone, un des seuls liens possibles avec l’extérieur. Bette Davis en Baby Jane est à deux doigts de transformer le métrage en film d’horreur, préfigurant la Anny Wilkes de Misery (Rob Reiner, 1991), hurlant de sa voix cassée sur Blanche. Le seul moyen d’accomplir son rêve d’actrice est d’imiter la voix de Blanche au téléphone, ce qui lui permet notamment d’avoir son quota de gin alors même qu’elle n’a plus d’argent pour le payer. Si Blanche rêvait la gloire de Baby Jane étant jeune, c’est bien l’inverse qui se produit ensuite, comme si les deux personnages étaient les deux faces de la même pièce, avec l’impossibilité de se rejoindre, de fusionner. Jane ne le peut que par la fraude (changement de voix, imitation de signature), qui ne fait qu’aggraver son cas, et l'entraînera dans une escalade de violence sadique. Elle servira à Blanche pour dîner son oiseau favori, puis un énorme rat, provoquant à la fois le dégoût de Blanche et la transformation de Jane en monstre. Aldrich peint beaucoup de moments de tension en opposition, notamment à l’aide d’une musique gaie, alors que l'action est objectivement terrible. Ce décalage instaure une bizzarerie, indiquant le bonheur des uns alors que, chez d’autres, c’est le chaos qui règne.

Rares sont les personnages sympathiques du film, si ce n’est la voisine et la bonne des Hudson, le spectateur se rangeant tout de même du côté de Blanche car elle est persécutée. Le personnage du jeune aux dents longues (et de sa mère) donne à voir une société consumée par le mensonge et l’appât du gain, caractéristique de la vision sans concessions de Robert Aldrich. Il réussit ici un grand coup, Baby Jane résistant à une étiquette, jouant sur plusieurs tableaux, et brossant une confrontation d’actrices hors du commun : un très grand film. -

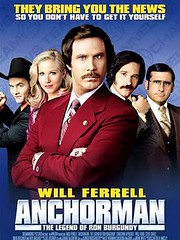

Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy (2005)

Un film de Adam McKay

"Ce film est basé sur des faits réels"

Ron Burgundy est un maître, que dis-je, un roi à sa juste place dans son fauteuil de présentateur vedette sur Channel 4. Coiffure impec’, la moustache brossée et la langue bien pendue, il règne en seigneur sur une équipe et une chaîne toute acquise à sa cause. L’arrivée d’une jeune ambitieuse terriblement sexy va mettre un vrai bazar dans ces rapports de force...

Ron Burgundy est un maître, que dis-je, un roi à sa juste place dans son fauteuil de présentateur vedette sur Channel 4. Coiffure impec’, la moustache brossée et la langue bien pendue, il règne en seigneur sur une équipe et une chaîne toute acquise à sa cause. L’arrivée d’une jeune ambitieuse terriblement sexy va mettre un vrai bazar dans ces rapports de force...

Produit par Judd Apatow et portant sa marque de nouvelle comédie américaine contemporaine, au même titre que 40 ans toujours puceau (Judd Apatow, 2005), En cloque, mode d’emploi (Judd Apatow, 2007) et Sans Sarah, rien ne va (Nick Stoller, 2008), La légende de Ron Burgundy nous semble pour l’instant le plus réjouissant de tous. Le décalage évident provoqué par "la légende" adaptée de "faits réels", établit la tension qui animera le film dans son entier, entre classiques séquences de comique de situation, et dérapages aux tonalités fantastiques, très cartoon. Le film en profite pour se moquer de tous ces films qui, adaptés de faits réels, sont sensés toucher les spectateurs plus qu’une "banale" création de l’esprit. Ici, les amateurs de vie réelle vont être servis ! Ce découpage sépare le film en deux parties qui, si elles s’entremêlent parfois, laissent voir une première partie sans incursions fantastiques nettes, mais pose cependant des références forte au cinéma de genre (le western, lors de la première confrontation entre les deux équipes TV concurrentes).

La bataille des ours, le règlement de comptes westernien, le changement de costumes très Superman de Burgundy, ou son appel à l’aide d’un coquillage qui résonne sur toute la planète et toutes les espèces vivantes trousse un récit où tout peut arriver, au sein duquel on est constamment surpris par les nouvelles trouvailles comiques. Cette tension sera menée jusqu’à son terme et, à l’instar de tous ces films basés sur des faits réels, les personnages verront leur vie future être déclamée par une voix-off monocorde, fixant chacun dans un arrêt sur image caractéristique... Le réalisateur n’en néglige pas moins son scénario qui, s’il est basique, offre des possibilités qu’il se permet de prendre au vol. Notamment, le machisme avéré dans des années 70 qui ne sont pourtant pas si lointaines...

L’ancrage de l’époque est ainsi déterminant : machisme des consciences, décalage entre look kitch et ridicule aujourd’hui, top absolu de la mode dans ces années 70. La jeune femme -Christina Applegate, remember Mariés, deux enfants- est la plus moderne de tous les personnages, celle qui a un temps d’avance sur le temps, la seule dénonçant à la fois la misogynie ambiante et la coupe ridicule du King Burgundy, devant ses médusés collègues.Cet ancrage donne également un vrai cachet cinéma à l’ensemble : soin des costumes, références cinéma continues, y compris dans des tics de mises en scène sympathiques. Elle sert l’humour omniprésent : son équilibre et le tempo des séquences est très certainement dû à une grande part d’improvisation très payante. Misant sur des comédiens friands de l’exercice, on assiste à un marathon de l’humour, certes parfois lourd, constellé de phrases immédiatement cultes, sans temps mort. La tonalité générale, si elle est un peu too much, fait surtout la part belle à des gags de gamins, très naïfs, comme si les personnages avaient tous six ans... Encore une fois, le décalage entre les agissements puérils et leur nature démonstrativement macho fonctionne à merveille. Les coups de fils bidons, la séquence du parfum à l’essence de panthère, la drague de la jeune femme -Burgundy sortant ses muscles flasques oints et son altère, insistant qu’il vient de faire mille levées-, tous les gags sont sur cette longueur d’ondes, tous payant. C’est dire si l’on en a pour son argent !

Une très bonne comédie contemporaine, tirant ses origines dans Mary à tout prix ou Zoolander ; ce qui donne toutes les raisons pour voir la comédie plus récente d’Adam McKay, Fragins malgré eux, doté d’une excellente réputation.

-

Alice au Pays des Merveilles (1951)

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film :

-

Un jour sans fin (1993)

Un film de Harold Ramis

Vous avez l'estomac lourd, l'impression que tous les repas se succèdent et se ressemblent ? J'ai le film qui va vous donner la banane, tout en ayant un sacré air de déjà-vu... Idéal pour les fêtes, Un jour sans fin illustre bien l’idée qu’on peut se faire d’une comédie parfaite, toute à la fois drôle et profonde.

Vous avez l'estomac lourd, l'impression que tous les repas se succèdent et se ressemblent ? J'ai le film qui va vous donner la banane, tout en ayant un sacré air de déjà-vu... Idéal pour les fêtes, Un jour sans fin illustre bien l’idée qu’on peut se faire d’une comédie parfaite, toute à la fois drôle et profonde.

Soutenu par l’humour mordant d’un Bill Murray au sommet, le film prend comme principe la règle fondamentale du comique de situation : la répétition. Par le biais d’un argument fantastique accessoire -qui ne sera jamais expliqué, mettant de côté toute appartenance au genre-, le personnage principal, présentateur météo d’une chaîne locale, vit à l’infini le "jour de la marmotte" (Groundhog day, titre original du film) qu’il était venu couvrir.

Le principe de recommencer une séquence, potentiellement à l’infini durant tout le film, était quand même sacrément casse-gueule : comment maintenir l’attention, l’envie de voir la suite, si l’essentiel du film se consacre à la répétition inlassable des mêmes scènes ? La parade est ainsi trouvée, en modifiant au fur et à mesure certains détails, par le voyage initiatique que va faire Bill Murray pendant tout ce temps (même si aucun repère temporel n’est donné, et pour cause, on peut imaginer que le personnage reste coincé une bonne quinzaine d’année par sa malédiction). On distingue ainsi plusieurs étapes de son cheminement, qui permette cette progression indispensable du scénario, tout en étant paradoxale par rapport au principe du film.Une fois sûr du processus de répétition -au téléphone, hilarant : "Et si y' avait pas de demain ? Y' en a pas eu aujourd'hui !"-, Phil Connors va profiter de ce qu’il considère d’abord comme un don : sexe (en draguant une pimbêche, en ayant pris soin de prendre quelques renseignements qu’elle lui confie elle-même "le jour d’avant"), richesse (double profit : l’excitation du vol, tout calculé ceci dit, et le bénéfice de cet argent, notamment une descente en Rolls), célébrité (affublé du poncho d’Eastwood dans la trilogie des dollars, il accomplit son besoin de reconnaissance et de starification), gourmandise (avec cette phrase-culte : "je me lave même plus les dents !"), tous les désirs sont accomplis, jusqu’à ce que... et bien l’amour, que diable : là, malgré beaucoup de préparations (de son propre aveu !), il ne conclue pas avec Rita / Andie MacDowell : il n’est pas tout-puissant, même si, l’espace d’une "journée", il confessera tout de même être un dieu. Quelle différence effectivement, tout à la fois immortel et omniscient (car connaissant à peu près tout le monde, dans ce bled paumé de Punxutauwney), entre notre bon présentateur un rien imbu de lui-même, et un dieu ? Les multiples gifles qu’il recevra le feront redescendre de son nuage. Plus que cela, il plongera (au sens propre comme au figuré) dans la plus noire des abysses, essayant vainement, après sa déconvenue amoureuse, de mettre fin à ses jours. Là, la répétition apporte un essor comique évident (surtout pour le premier essai dit du "grille-pain") à la mécanique bien huilée du métrage, retournant la tonalité traditionnellement dépressive de ce type d’acte.

Après cette trajectoire en dents de scie, de l’euphorie de la découverte de ses potentialités aux affres du désespoir d’un condamné, va s’effectuer le troisième mouvement, classique : la rédemption. Il va ainsi s’éveiller à lui-même par les arts (notamment le piano), et faire de cette journée la meilleure pour les autres : là encore, la comédie vient par l’invraisemblable accumulation d’actions et donc de témoignages de gratitude que va recevoir Phil Connors : on va même jusqu’à l’appeler Docteur Connors, montrant toute l’étendue des expériences qu’il a pu suivre durant toute la durée de son étrange odyssée.

L’enchaînement de certaines scènes voit la répétition aller jusqu’aux mouvements de caméra, identiques, tels qu’on a l’impression d’assister à des essais, de voir des rushes de la journée de tournage : métaphore sur le cinéma, art de la répétition qui a, tout aussi paradoxalement, le besoin que tout soit préparé, et de donner l’illusion que tout se joue devant nos yeux pour la première fois, ce Jour sans fin réussit le prodige qu'on peut le regarder à l'infini...