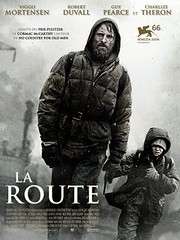

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

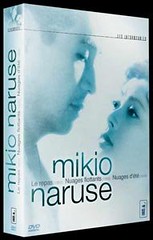

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

Un film de John Hillcoat

Doté d’un titre simple, court et sans connotation si ce n’est une annonce de road-movie, La route est, de même, un film âpre, dont la brutalité vous saute à la gorge dès les premiers instants. On nous montre l’errance d’un père et son fils, tentant de survivre sur les ruines du monde, menacés par des gangs cannibales sillonnant un paysage désertique.

Doté d’un titre simple, court et sans connotation si ce n’est une annonce de road-movie, La route est, de même, un film âpre, dont la brutalité vous saute à la gorge dès les premiers instants. On nous montre l’errance d’un père et son fils, tentant de survivre sur les ruines du monde, menacés par des gangs cannibales sillonnant un paysage désertique.

Même si les films post-apocalyptiques commencent à se multiplier en ce début de vingt-et-unième siècle, rien n’est semblable à cette Route, qui fait ressembler les humains à des individus déjà morts, au teint terreux, et rapprochent le film d’un fantastique très marqué par le thème des morts-vivants. Allant ceci dit bien plus loin, le film ose montrer ses personnages en vrais SDF, tant par leur nature sédentaire et instable, que par leur apparence (amoncelant les couches de vêtements, devant se couvrir de sacs plastiques, manger tout ce qu’ils trouvent, ...). Tout cela, car la vie n’est plus ce qu’elle était : c’est de survie qu’il est désormais question, pour tout le monde. La peur est un pain quotidien et pousse le père (Viggo Mortensen, cadavre magnifique) à des actes terribles au nom de sa protection et, plus important, de celle de son fils. Paradoxalement, il tient dur comme fer à se revendiquer du clan des gentils, comme il le répètera à maintes reprises au fiston ; pour le spectateur cependant, la distinction n’est pas si commode, quand parfois elle n’a même plus lieu d’être. La correction que va infliger le père à un pauvre ère comme lui, ayant dérober leurs affaires laisse froid dans le dos. Elle est néanmoins le fruit de cette peur dont les personnages ne peuvent plus se défaire.

L’univers détruit et sans vie est rendu avec une belle force, les plans d’ensemble laissant voir la terre désolée, aride et vidée, où tout est mort, y compris toutes forme végétale. Les teintes désaturées, désespérément grisâtres, sur lesquels les personnages ne sont plus que masques de mort grimaçant, dessinent la morne survie qui attend tous ceux encore en vie ; elles tranchent avec les couleurs des quelques flash-backs du père, aux couleurs chaudes, offrant le rêve d’un monde semblant totalement étranger à celui-là. Les causes du cataclysme ne seront pas évoquées, mais là n’est pas l’intérêt : c’est là, cela s’est passé, il faut faire avec. C’est le choix que n’a pas pu faire la femme (Charlize Theron), et qui scelle à mon sens la destinée du duo père/fils ; si la mère avait pu rester avec eux, ils auraient peut-être pu mieux vivre toutes leurs horribles péripéties. Car La route est aussi un film d’horreur, la séquence dite de la cave répondant aux canons du genre, rappelant les canons des films de zombies. L’homme y est un loup pour l’homme, comme depuis la nuit des temps, mais d’une façon bien plus animale et directe que celle à laquelle on ne s’habitue toujours pas aujourd’hui. Comme pourra le dire le père, l’humanité a disparu.

Traumatisant, le film l’est à plus d’un titre, tout comme doit l’être le roman de Cormac McCarthy dont il est tiré. Réussi, on peut l’avancer sans peine, tant l’oppression et l’horreur sont constamment prégnantes. Ce qui m’a le plus terrorisé, c’est au moment où je me suis dit : à partir de quand le monde du film va devenir notre monde ? Et c’est, je vous le garantis, la pire pensée probable que le film nous assène, comme un coup de poignard entre les omoplates.

Un film de Mikio Naruse

Après les visions pour le moins enthousiastes de Nuages d’été et surtout Nuages flottants, il était temps de terminer le voyage permis par Wild Side Vidéo avec leur coffret Mikio Naruse, consacrant un des cinéastes classiques majeurs, au côtés des plus renommés Mizoguchi, Kurosawa ou Ozu.

Après les visions pour le moins enthousiastes de Nuages d’été et surtout Nuages flottants, il était temps de terminer le voyage permis par Wild Side Vidéo avec leur coffret Mikio Naruse, consacrant un des cinéastes classiques majeurs, au côtés des plus renommés Mizoguchi, Kurosawa ou Ozu.

Michiyo, femme mariée ayant du quitté Tokyo pour Osaka, ne saisit plus le sens de son existence, à s’affairer dans la demeure conjugale entre le salon et les fourneaux. L’a-t-elle jamais vu auparavant ? Toujours est-il que Hatsunosuke, son mari, est peu ambitieux (la traduction lui confère l’emploi de trader, sans doute bien différente que son équivalent contemporain), fatigué par sa vie et par la routine installée de longue date ; bref, tout ne va pas pour le mieux.

Naruse use dans ce drame du quotidien d’un talent savant pour proposer la restitution des tâches diverses (cuisine, rangement, attente) qu’impliquent l’inlassable répétitions des journées. L’observation est fine et juste, dans un rythme qui jouit d’une grande fluidité. Les hésitations, les expressions des visages (acteurs excellents, tant Ken Uehara, le mari, avec son air inexpressif au possible, que Setsuko Hara, doté d’un visage assez commun dont on ne sait jamais vraiment si il exprime la joie ou les pleurs, et qui offre un regard tout empreint de mélancolie et tristesse, parfois teinté de colère (la scène du fameux repas justement, où sa mère lui dit carrément "moi, si j’étais la mère de Hatsunosuke, je lui dirais divorce !", la laissant interdite... La peinture du quotidien chez Naruse se double d’une dimension cruelle, pessimiste, qui va du fond jusqu’à la forme : moins spectaculaire que chez un Kurosawa, de l’aveu même de Jean Narboni, spécialiste du cinéaste intervenant dans les bonus, les cadres du films captent le quotidien dans son dénuement le plus strict. Les retrouvailles de Michiyo avec ses copines à Tokyo, pour autant, savent aussi faire preuve de chaleur.

Devant ce film, utilisant bien certains artifices cinématographiques connus (voix-off, musique extradiégétique, ellipses), j’ai ressenti comme une proximité avec le cinéma américain de l’époque dans son acception la plus classique : théâtre de querelles de couple ou familiales, limite en huis-clos. La différence est dans la retenue, et donc l’économie de paroles et d’expressions dont font preuve les acteurs japonais, témoignant d’un mode de pensée et d’agir plus en-dedans, donnant un air plus grave, pessimiste aussi, à la chronique qu’il nous ai donné de voir.

Malgré l’appartenance du film, pourtant lointaine, au cinéma que j’apprécie le plus (tourné vers l’imaginaire, au sens large), il m’a touché et marqué, car la culture orientale est bien différente et fait voyager, et une sensibilité générale qu’on peut rapprocher d’un Antonioni, dont j’apprécie les rares films que j’ai pu voir, cinéaste occidental auquel on rattache le plus Naruse. Même s’il n’est pas non plus, à mon sens, le meilleur film de son auteur (Nuages flottants restant toujours en tête), Le repas est une chronique sans aucune fausse note, habitée par des comédiens au talent réel, et qui offre, malgré son âge, un questionnement toujours valide sur la vie de couple à long terme.

Voir aussi la critique du coffret Mikio Naruse sur DVDClassik

Un film de Gavin Hood

Comme on a pu en discuter chez Robbie Movies (qui a récemment chroniqué ce Wolverine), on a du mal à s’empêcher de regarder certains films, malgré l’échec artistique cuisant dont semblait souffrir ce retour aux Origines. Dès qu’on a un tant soit peu de fantastique ou de science-fiction à se mettre sous la dent, nous répondrons quand même toujours présents !

Comme on a pu en discuter chez Robbie Movies (qui a récemment chroniqué ce Wolverine), on a du mal à s’empêcher de regarder certains films, malgré l’échec artistique cuisant dont semblait souffrir ce retour aux Origines. Dès qu’on a un tant soit peu de fantastique ou de science-fiction à se mettre sous la dent, nous répondrons quand même toujours présents !

Que dire donc, sinon la confirmation d’un film qui semble avoir été mal fait de bout en bout. Premier blockbuster du Sud-Africain Gavin Hood (Mon nom est Tsotsi, 2006, Détention Secrète, 2008), on peut se laisser aller à penser qu’il n’a pas pu avoir les coudées franches sur ce film extrêmement attendu. En effet, on oscille entre des dialogues confondant de bêtises dignes d’une voix-off de bande-annonce (-Et tes plaques ? -J’en veux de nouvelles. -A quel nom ? -Wolverine !), loin d’un jeu assez fin comme a pu en insuffler Robert Downey Jr. dans Iron Man (Jon Favreau, 2008), et un scénario globalement inintéressant ; visiblement adapté de l’arc Arme X (de Barry Windsor-Smith), il est pourtant très côté chez les connaisseurs, et fait s’étaler péripéties convenues sur réactions ridicules (surtout lorsque le film essaye de jouer la carte de l’humour, lors de la découverte de ses nouvelles "griffes" par Logan / Wolverine, ou pendant un match de boxe complètement à côté de ses pompes). Wolverine n’est pas vraiment un personnage qu’on pourrait qualifier de drôle.

Le savoir-faire technique est malgré tout présent, et on nous sert des images léchés d’un Hugh Jackman tout en muscles (le marcel revient à la mode !). Malgré la déferlante pléthorique de super-héros, le potentiel fantastique n’est que rarement exploité, et on a l’impression terrible que les personnages sont là pour remplir des cases de scénario à tour de rôle (tiens, on a besoin de liquider des gardes surarmés ? enlevons le bandeau des yeux de Cyclope, il va tous nous les dézinguer ! Un personnage en mauvaise posture ? Untel peut utiliser son pouvoir génial !).

La préparation du final, qu’on pouvait attendre avec une certaine impatience (mais pas pour les mêmes raisons), est incroyablement bâclé : le combat entre l’arme X et l’arme XI se révèlera assez plat, malgré une bonne idée du lieu de la bastonnade. Ce n’est pas l’apparition clin d’œil du professeur Xavier, qui lie le tout avec la trilogie cinématographique des X-Men, qui nous en donnera pour notre argent.

On ne pourra, à la rigueur, que retenir la séquence pré-générique, avec un Logan enfant, où la lumière est intéressante, assez inquiétante, et donne une ambiance particulièrement étouffante à la scène. La séquence générique se laisse aussi regarder, avec les aventures de Logan à la guerre. Pas besoin d’aller plus loin, vous pouvez appuyer sur Stop.

Un film de Roy Ward Baker

Ce Vampire Lovers est un Hammer film singulier à bien des égards ; premièrement, il s’agit d’un film de vampires sans Dracula, chose assez rare pour la firme qui lui doit son succès (plus tard, la Hammer produira aussi Capitaine Kronos, tueur de vampires, Brian Clemens, 1974, sans rapports avec Dracula & Co). Le ton du film est donc bien différent, loin du statisme glacial de Christopher Lee, et, de façon relativement inédite va donner le rôle de prédateurs aux femmes, précédemment soumises au comte, corps et bien.

Ce Vampire Lovers est un Hammer film singulier à bien des égards ; premièrement, il s’agit d’un film de vampires sans Dracula, chose assez rare pour la firme qui lui doit son succès (plus tard, la Hammer produira aussi Capitaine Kronos, tueur de vampires, Brian Clemens, 1974, sans rapports avec Dracula & Co). Le ton du film est donc bien différent, loin du statisme glacial de Christopher Lee, et, de façon relativement inédite va donner le rôle de prédateurs aux femmes, précédemment soumises au comte, corps et bien.

Autre singularité, le film traite de manière frontale du thème du lesbianisme, d’abord choisi à des fins purement commerciales, mais dont le réalisateur s’empare de façon assez fine. Même si l’ensemble ne vise pas franchement à la suggestion (la plastique d’Ingrid Pitt n’aura plus de secrets pour vous), il ne s’agit ici que d’une facette du scénario, assez bien ficelé, de Harry Fine, Tudor Gates et Michael Style, qui ont tous trois lutté pour l’existence du film. Adapté de l’histoire "Carmilla" de Joseph Sheridan Le Fanu, ils tirent un hypnotisant récit en miroir (le même arc scénaristique va se répéter, autour de deux personnes, Carmilla et Marcilla, qui sont en réalité la seule Mircalla Karnstein). Les Karnstein, famille de la fameuse amante vampire, se retrouveront sur les écrans de cinéma à deux autres occasions, toujours dans des films produits par la Hammer : ce sera Lust for a Vampire (Jimmy Sangster, 1971) et Twins of Evil (John Hough, 1972) pour constituer ce qu’on peut appeler la trilogie Karstein.

Il est intéressant de noter que, quelques années plus tard, la Shaw Brothers fera elle aussi son entrée dans les récits ayant pour thème l'homosexualité féminine, avec Intimate Confessions of a Chinese Courtesan (1972), grande réussite formelle de la firme de Hong-Kong, qui connaîtra, elle aussi, une suite, intitulée Lust for Love of a Chinese Courtesan (1984)... Le rapprochement avec leurs ambitions artistiques respectives n’est plus à faire. Les similitudes entre les deux studios sont telles qu’un projet mêlant Van Helsing, personnage-star de la Hammer, et David Chiang, acteur fétiche des studios de Hong Kong, verra le jour en 1974, toujours sous la houlette toute britannique de Roy Ward Baker : La légende des 7 vampires d’or. La patine des deux firmes est caractéristique, comme les thèmes qu’ils ne cesseront de brasser durant toute leur période d’activité. Cependant, c’est plus dans une logique de la dernière chance que ce projet va aboutir, la Hammer voyant son règne dangereusement décliner au cours de la décennie 70.

La première scène de Vampire Lovers est très inhabituelle -et, de plus, n’est pas présente dans le récit original- ouvrant le métrage avec une aura clairement fantastique. Un homme, seul dans son château, observe ce qu’il pense être un vampire, évoluant sous un voile, lui donnant l’aspect d’un spectre ; les vampires n’ayant à notre connaissance jamais revêtu cet apparat fantomatique particulièrement poétique. A n’en point douter, cette séquence est l’une des plus belles mises en boîte par Roy Ward Baker, loin de ses calamiteux derniers films, et notamment du film à sketches The Monster Club (1980).

Peter Cushing, le Van Helsing de la série des Dracula, trouve ici un rôle légèrement décale, celui du Général, le premier à faire le choix d’abriter la famille maudite. La taille de son rôle, bien réduit par rapport aux films de l’âge d’or du studio, ne doit pas cacher l’intérêt de celui-ci dans le développement de l’intrigue, ni le talent toujours présent de cet acteur vénérable.

Film très original au sein des films à suites de la Hammer, il reste aujourd’hui d’une inquiétante étrangeté, saupoudré de séquences plus déshabillées qu’à l’accoutumée, tournées avec le soin qu’il se doit. Ceux pour qui Hammer est synonyme de scénarios à répétitions, jetez-vous sur ce film, fascinant à plus d’un titre !