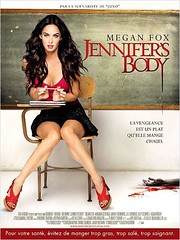

Un film de Karyn Kusama

Le corps de Megan

Le corps de Megan

Film d’horreur de facture très classique, Jennifer’s Body attire les fans de tous poils de Megan Fox, la silhouette atomique révélée en un seul plan par Michael Bay dans Transformers (2007). Le film semble être fait dans le seul but d’exploiter sa plastique, et de se constituer ainsi le premier film construit uniquement sur le phénomène Fox.

La caméra de la réalisatrice de Aeon Flux - le film (Ouch ! là, ça va mettre tout le monde d’accord...) lorgne Megan, en étant bien sûre de manier la frustration avec grand scrupule, coupant soigneusement à l’endroit où les choses deviennent plus corsées.

Deux amies, très proches depuis la maternelle. La première, pris au piège par un groupe de rock satanique, va venir hanter la seconde et s’en prendre à tous les mâles des alentours... Voilà, le résumé va très vite, relisez-le bien si vous avez manqué quelque chose ! Bien que ce soit Megan Fox qui soit mise en avant (sur tous les plans : l’affiche, le titre, le film), c’est bien Needy, l’utre jeune fille (Amanda Seyfried, fragile ; bon choix de casting) qui doit être l’héroïne. Mais, à l’instar de son personnage, Megan vampirise l’écran ; si vous permettez, elle le bouffe même, sans ménagement aucun. Elle est clairement la seule attraction d’un spectacle autrement bien terne, et dirige l’objectif du scénario qu'on pourrait se faire (sur qui va-t-elle jeter son dévolu, est-ce que quelqu’un va la suspecter, ect.) dans un autre direction. Ici, l’objectif est plutôt : jusqu’où ira Megan Fox ? Et là, le film est fait pour faire tomber quelques barrières : Megan Fox se baigne nue dans un lac, OK. Megan entreprend une scène lesbienne avec sa copine, OK. Megan est couverte de sang et se repaît de tripes fraîches, OK ! Brune incendiaire, Megan joue avec le feu (au sens propre), grosso modo c'est comme le double effet Kiss Kool, le brasier à la place de la fraîcheur. Voilà les seuls défis que Karyn Kusama semble s’être lancés. Le projet était pourtant accompagné d’un atout de choix : Diablo Cody au scénario, oscarisée pour celui de Juno (Jason Reitman, 2008). Ses efforts semblent ici se réduire à embrasser le genre, le plus classiquement du monde : pouvoir castrateur d’une femme meurtrie, virginité protectrice, ... Tout au plus apercevra-t-on des allusions intéressantes au 11 septembre et la perte de repères qui en découle, appliquée à l’adolescente qui, elle aussi, perd ses ancrages : innocence, amies, tout part en lambeaux (de chair... évidemment).

D’autre part, les lieux du films se réduisent au strict minimum, îlots perdus dans un no man’s land brumeux et mortifère. Quasi fantasmagorique, les lieux de l’action ressemblent plus à un espace mental qu’à un endroit réel, si bien que l’on peut se demander, au bout d’un moment, si tout ne se passe pas uniquement dans la tête de la perturbée Needy. Car, franchement, une piscine désaffectée comme ça, on n’en a pas vu beaucoup !

Malgré ces quelques aspects intéressants, la direction donnée au film ne permet pas de les transformer et, au final, c’est un produit comme on en voit tant d’autres qui nous attend. Alors, on peut passer notre chemin sans regarder derrière (sauf pour les fans hardcore du Megan’s Body !).

Critiques de films - Page 62

-

Jennifer's Body (2009)

-

Ciné d'Asie : The Bastard (1973)

Un film de Chu Yuan

Le film ne fait pas partie des chef d’œuvres de Chu Yuan, que ce soient Intimate Confessions of a Chinese Courtesan, réalisé l’année précédente, ou bien la vingtaine de films adaptés du romancier Gu Long, dont le cycle commencera en 1977 avec La guerre des clans. The Bastard, malgré la présence au générique du directeur de combat Yuen Woo-Ping, est effectivement décevant.

Le film ne fait pas partie des chef d’œuvres de Chu Yuan, que ce soient Intimate Confessions of a Chinese Courtesan, réalisé l’année précédente, ou bien la vingtaine de films adaptés du romancier Gu Long, dont le cycle commencera en 1977 avec La guerre des clans. The Bastard, malgré la présence au générique du directeur de combat Yuen Woo-Ping, est effectivement décevant.

Un orphelin, après avoir été initié aux arts martiaux par un vieux maître, part à la recherche de ses parents. Il rencontre en chemin une jeune mendiante, qu’il sauve des griffes d’une bande de voyous. Ensemble, ils vont aller à la recherche du passé de P’ti Bâtard (sic, d’après les sous-titres du dvd !).

The Bastard joue la rupture par des grands écarts de ton, entre un début quasi-kung-fu comedy, une fin barbare à la Chang Cheh, et une séquence presque onirique à mi-course, à l’érotisme exposé.

Le personnage de P’ti Batârd n’a connu que l’éducation aux arts martiaux, il n’a aucun autre points de repère ; c’est la source des idées comiques du film, si tant est qu’on puisse les trouver drôles. Le héros, durant toute la première partie du film passe pour un benêt, la comédie se jouant aussi avec le décalage des personnages masculin et féminin : alors que l’homme a tout à apprendre de la vie et agit de façon naïve, la femme est rustre, mal élevée, elle crie, ... C’est la femme qui a l’ascendant et mène la danse. Il faut ajouter que l’acteur principal surjoue, à l’instar de sa partenaire, ce qui donne l’air d’une farce -pas vraiment réussie- à la première partie. On est loin de Lady Kung-Fu (Liu Chia-Liang, 1981) et de Le Prince et l’arnaqueur, deux dignes représentants de la kung-fu comedy.

Alors que leur quête les emmène dans le quartier des bordels, on assiste à un premier glissement, début d’une machination comme les aime Chu Yuan : un chef malfrat reconnaît en P’ti Bâtard son fils, mais c’est pour mieux lui faire endosser un meurtre qu’il n’a pas commis. Dans le même temps, pour l’amadouer, intervient la sulfureuse cousine, celle qui nous gratifiera du moment d’érotisme du film. La naïveté du jeune homme lui fait instantanément préférer la beauté fatale de la cousine à celle, plus courante mais fraîche et spontanée, de sa compagne d’infortune.

Chu Yuan soigne toujours ses cadres avec autant de méticulosité, multipliant les travellings gracieux, mettant toujours un ou plusieurs éléments en amorce pour enrichir l’image. C’est particulièrement flagrant et signifiant dans la séquence du passage à l’acte entre la cousine et P’ti Batârd : dans un jardin à la floraison surréaliste, Chu Yuan cadre en gros plan la cousine, colorée par l’amorce de fleurs rose fuschia. On nous donne à voir une impression, celle du héros, comme transporté dans un rêve par cette jeune femme. Le décor, entité physique, et l’état d’esprit, entité psychique, se rejoignent en un tout cohérent. Chu Yuan, ne laissant rien au hasard notamment quant à ses choix de teintes, est un véritable artiste dans ce domaine. Mais cet état euphorique n’est qu’une fausse piste...

Le pot au roses est découvert par la jeune mendiante, va ainsi s’en suivre plusieurs intrigues puis un final sanguinolent, P’ti batârd étant, comme on le sait depuis le début du film, un combattant hors-pair. Enfin, ça c’est pour l’histoire, car en vérité l’acteur ne peut cacher ses faiblesses techniques et physiques sur ce plan. Chu Yuan, peu intéressé par les arts martiaux en tant que philosophie s’exprimant par le corps, ne le conçoit, c’est certain, que comme un passage d’action obligatoire pour donner du punch au film. Et, même si les mouvements peuvent parfois être efficaces, ils n’atteignent jamais la grâce (comme chez Liu Chia-Liang) ou la fureur (voyez un Chang Cheh) nécessaire, faute de véritable acteur martial et d’une réalisation qui transcende ces instants. Les toutes dernières minutes, montrant le changement radical du personnage principal, sont tout de même vraiment réussies, à l’aide d’un montage rapide et d’une bande sonore très sombre.

Voilà un film bien particulier, qui ne sort pas vainqueur de son numéro d’équilibriste multi-genres. La faute au casting, et à un réalisateur mal à l’aise dans la comédie. Ses films suivants, typés thriller / policiers, monteront à des sommets qualitatifs autrement plus significatifs.A lire aussi : le dossier Shaw Brothers sur Hong Kong Cinemagic

-

Qu'est-il arrivé à Baby Jane ? (1962)

Un film de Robert Aldrich

Deux films vus, deux uppercuts direct dans le ventre. En quatrième vitesse, diamant (du) noir dont le grand climax flirte avec le fantastique, et Baby Jane, relecture pessimiste et baroque de l’âge d’or d’Hollywood, un cran -ou deux- plus barrée que le sublime Boulevard du crépuscule (Billy Wilder, 1950).

Deux films vus, deux uppercuts direct dans le ventre. En quatrième vitesse, diamant (du) noir dont le grand climax flirte avec le fantastique, et Baby Jane, relecture pessimiste et baroque de l’âge d’or d’Hollywood, un cran -ou deux- plus barrée que le sublime Boulevard du crépuscule (Billy Wilder, 1950).

L’affrontement de deux stars fortes têtes de cette période, Bette Davis et Joan Crawford, est orchestré avec un art consommé de la mise en scène par Aldrich, dès le prologue. On y voit la toute jeune Baby Jane Hudson, en 1917, donnant de la voix sur scène, entraînée par son père côté jardin. Elle rappelle les enfants stars, telles Shirley Temple, qu’Hollywood a utilisée dans les années 30. Mais nous ne sommes pas encore dans un cinéma, juste une salle de spectacle où Baby Jane est l’attraction. Alors que la salle bondée jouit du spectacle, le film met tout se suite une distance par rapport à la démonstration qui nous est offerte : au lieu de filmer la starlette de face, et exalter le moment de réussite qu’elle vit, Aldrich propose un plan en biais par rapport à la scène, nous montrant à la fois le public et la fillette, la caméra posée en arrière de la salle plutôt que devant. Par ce simple plan, qui reviendra plusieurs fois, le spectateur du film est dans une posture de recul, observant son double (le spectateur du show de Baby Jane), prenant alors conscience d’un vice de forme. Le père de Baby Jane, utilisant vraisemblablement sa fille, veille au grain en coulisse, et Blanche, la petite sœur, brune renfrognée aux yeux noirs, (tout l’opposé de sa célèbre sœur), regarde la scène d’un air mauvais. Ces vues parallèles au spectacle continuent à induire un problème, une tension.

Quelques années plus tard (1935, indiqué à l’écran), la situation s’est inversée : c’est Blanche qui est la coqueluche des studios -de cinéma cette fois-, et Jane le fardeau que se traîne sa sœur (elle joue tout de même dans des films, par obligation contractuelle, dès que Blanche apparaît au cinéma). Cette direction narrative rappelle le changement du muet au parlant, ayant laissé pas mal d’acteurs sur le carreau. Les temps changent et celui où Baby Jane chantait "I’ve got a letter to Daddy" est bien loin... Le total renversement de situation est exploité dans la séquence de l’accident, lorsqu’on croit voir quelque chose alors qu’on ne voit pas le contenu de l’action. Cependant, le spectateur ayant bien enregistré le changement de dynamique, par l’explication de texte des deux producteurs déambulant dans les décors, il crée mentalement son propre événement. Après cette scène mémorable, le générique commence enfin (après un petit quart d’heure de film), et l’on est déjà de plain-pied dans l’histoire. Tout ce prologue est maîtrisé avec une force telle, qu’il offre un arrière plan narratif très riche (ellipses, plusieurs lieux d’action) à une histoire qui se passera ensuite essentiellement en huis clos. La troisième indication de temps, après deux dates et le générique, est un énigmatique Yesterday (Hier), en rupture avec le traditionnel Today (aujourd’hui) qui ouvre la narration. Comme si les personnages étaient prisonniers d’un temps où il n'y aura pas de lendemain, un temps où, déjà, le cinéma est supplanté par la télévision -c’est par ce biais que les gens redécouvrent les films de Blanche Hudson.

Dans un noir et blanc très contrasté, on découvre Blanche handicapée, en fauteuil, et Jane, portant la même robe que lors de ces succès passés, et maquillée comme une caricature, masque de mort censé rappeler Baby Jane. Elle déambule comme un fantôme hantant sa propre maison, laquelle n’est d’ailleurs jamais éclairée, ce qui donne des allures de tombeau aux boiseries qui se reflètent à l’écran. Baby Jane tient désormais sa sœur sous son emprise, à laquelle Blanche tentera d’échapper durant tout le film. Jane est la méchante sorcière trop réelle sortie d'un Disney pour pourchasser sa proie, au milieu de poupées immortalisant une jeunesse sortie d'un rêve de plastique. Dès lors, on entre dans le cadre d’un thriller hitchcockien malsain, où le suspense est constamment entretenu -notamment par l’entremise de plans récurrents sur le téléphone, un des seuls liens possibles avec l’extérieur. Bette Davis en Baby Jane est à deux doigts de transformer le métrage en film d’horreur, préfigurant la Anny Wilkes de Misery (Rob Reiner, 1991), hurlant de sa voix cassée sur Blanche. Le seul moyen d’accomplir son rêve d’actrice est d’imiter la voix de Blanche au téléphone, ce qui lui permet notamment d’avoir son quota de gin alors même qu’elle n’a plus d’argent pour le payer. Si Blanche rêvait la gloire de Baby Jane étant jeune, c’est bien l’inverse qui se produit ensuite, comme si les deux personnages étaient les deux faces de la même pièce, avec l’impossibilité de se rejoindre, de fusionner. Jane ne le peut que par la fraude (changement de voix, imitation de signature), qui ne fait qu’aggraver son cas, et l'entraînera dans une escalade de violence sadique. Elle servira à Blanche pour dîner son oiseau favori, puis un énorme rat, provoquant à la fois le dégoût de Blanche et la transformation de Jane en monstre. Aldrich peint beaucoup de moments de tension en opposition, notamment à l’aide d’une musique gaie, alors que l'action est objectivement terrible. Ce décalage instaure une bizzarerie, indiquant le bonheur des uns alors que, chez d’autres, c’est le chaos qui règne.

Rares sont les personnages sympathiques du film, si ce n’est la voisine et la bonne des Hudson, le spectateur se rangeant tout de même du côté de Blanche car elle est persécutée. Le personnage du jeune aux dents longues (et de sa mère) donne à voir une société consumée par le mensonge et l’appât du gain, caractéristique de la vision sans concessions de Robert Aldrich. Il réussit ici un grand coup, Baby Jane résistant à une étiquette, jouant sur plusieurs tableaux, et brossant une confrontation d’actrices hors du commun : un très grand film. -

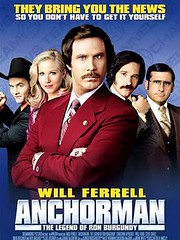

Présentateur vedette : la légende de Ron Burgundy (2005)

Un film de Adam McKay

"Ce film est basé sur des faits réels"

Ron Burgundy est un maître, que dis-je, un roi à sa juste place dans son fauteuil de présentateur vedette sur Channel 4. Coiffure impec’, la moustache brossée et la langue bien pendue, il règne en seigneur sur une équipe et une chaîne toute acquise à sa cause. L’arrivée d’une jeune ambitieuse terriblement sexy va mettre un vrai bazar dans ces rapports de force...

Ron Burgundy est un maître, que dis-je, un roi à sa juste place dans son fauteuil de présentateur vedette sur Channel 4. Coiffure impec’, la moustache brossée et la langue bien pendue, il règne en seigneur sur une équipe et une chaîne toute acquise à sa cause. L’arrivée d’une jeune ambitieuse terriblement sexy va mettre un vrai bazar dans ces rapports de force...

Produit par Judd Apatow et portant sa marque de nouvelle comédie américaine contemporaine, au même titre que 40 ans toujours puceau (Judd Apatow, 2005), En cloque, mode d’emploi (Judd Apatow, 2007) et Sans Sarah, rien ne va (Nick Stoller, 2008), La légende de Ron Burgundy nous semble pour l’instant le plus réjouissant de tous. Le décalage évident provoqué par "la légende" adaptée de "faits réels", établit la tension qui animera le film dans son entier, entre classiques séquences de comique de situation, et dérapages aux tonalités fantastiques, très cartoon. Le film en profite pour se moquer de tous ces films qui, adaptés de faits réels, sont sensés toucher les spectateurs plus qu’une "banale" création de l’esprit. Ici, les amateurs de vie réelle vont être servis ! Ce découpage sépare le film en deux parties qui, si elles s’entremêlent parfois, laissent voir une première partie sans incursions fantastiques nettes, mais pose cependant des références forte au cinéma de genre (le western, lors de la première confrontation entre les deux équipes TV concurrentes).

La bataille des ours, le règlement de comptes westernien, le changement de costumes très Superman de Burgundy, ou son appel à l’aide d’un coquillage qui résonne sur toute la planète et toutes les espèces vivantes trousse un récit où tout peut arriver, au sein duquel on est constamment surpris par les nouvelles trouvailles comiques. Cette tension sera menée jusqu’à son terme et, à l’instar de tous ces films basés sur des faits réels, les personnages verront leur vie future être déclamée par une voix-off monocorde, fixant chacun dans un arrêt sur image caractéristique... Le réalisateur n’en néglige pas moins son scénario qui, s’il est basique, offre des possibilités qu’il se permet de prendre au vol. Notamment, le machisme avéré dans des années 70 qui ne sont pourtant pas si lointaines...

L’ancrage de l’époque est ainsi déterminant : machisme des consciences, décalage entre look kitch et ridicule aujourd’hui, top absolu de la mode dans ces années 70. La jeune femme -Christina Applegate, remember Mariés, deux enfants- est la plus moderne de tous les personnages, celle qui a un temps d’avance sur le temps, la seule dénonçant à la fois la misogynie ambiante et la coupe ridicule du King Burgundy, devant ses médusés collègues.Cet ancrage donne également un vrai cachet cinéma à l’ensemble : soin des costumes, références cinéma continues, y compris dans des tics de mises en scène sympathiques. Elle sert l’humour omniprésent : son équilibre et le tempo des séquences est très certainement dû à une grande part d’improvisation très payante. Misant sur des comédiens friands de l’exercice, on assiste à un marathon de l’humour, certes parfois lourd, constellé de phrases immédiatement cultes, sans temps mort. La tonalité générale, si elle est un peu too much, fait surtout la part belle à des gags de gamins, très naïfs, comme si les personnages avaient tous six ans... Encore une fois, le décalage entre les agissements puérils et leur nature démonstrativement macho fonctionne à merveille. Les coups de fils bidons, la séquence du parfum à l’essence de panthère, la drague de la jeune femme -Burgundy sortant ses muscles flasques oints et son altère, insistant qu’il vient de faire mille levées-, tous les gags sont sur cette longueur d’ondes, tous payant. C’est dire si l’on en a pour son argent !

Une très bonne comédie contemporaine, tirant ses origines dans Mary à tout prix ou Zoolander ; ce qui donne toutes les raisons pour voir la comédie plus récente d’Adam McKay, Fragins malgré eux, doté d’une excellente réputation.

-

H2G2 : le guide du voyageur galactique (2005)

Un film de Garth Jennings

Loufoque. C’est l’adjectif qui nous vient à l’esprit, à l’instant même où la première image du film apparaît : des dauphins qui parlent, entraînés dans un ballet aquatique sur fond de "merci, merci pour le poisson !", qui ont prophétisé la destruction de la Terre alors que les pauvres humains pensaient que leur message, délivrés lors de ces belles cabrioles, se limitait juste à un remerciement.

Loufoque. C’est l’adjectif qui nous vient à l’esprit, à l’instant même où la première image du film apparaît : des dauphins qui parlent, entraînés dans un ballet aquatique sur fond de "merci, merci pour le poisson !", qui ont prophétisé la destruction de la Terre alors que les pauvres humains pensaient que leur message, délivrés lors de ces belles cabrioles, se limitait juste à un remerciement.

Dès cette ouverture, on est ainsi averti : entrez sans frapper et laissez-vous guider dans un univers improbable. Arthur Dent voit du jour au lendemain sa perception de la réalité transformée : sa maison disparaît car elle se situe sur un tracé d’autoroute, et plus tard la Terre entière disparaît... pour la même raison. Sauvé par un pote extra-terrestre, il va parcourir avec lui l’espace et de nombreuses planètes. Ce squelette de scénario, confrontant l’existence ordinaire d’un terrien à l’aventure de l’espace, accumule les objets étonnants et tout un ensemble de trouvailles qui fonctionnent très bien au cinéma (le film est l’adaptation d’une série radiophonique devenue des livres cultes, de Douglas Adams, the Hitch-Hiker’s Guide to the Galaxy, d’où le sigle H2G2) : portes qui soupirent, vaisseau transformé au gré de ses pérégrinations en pot de fleurs, pilote à deux têtes, tapettes à mouches détecteurs d’idées, ... Tout y respire l’humour anglais, donc mieux vaut en être bien client tant on vous en resservira à l’envi ! Babelfish, aujourd’hui connu pour être l’outil de traduction de Yahoo !, est avant tout un mot créé par Douglas Adams pour illustrer un petit poisson, sorte de traducteur universel instantané, qu’on se met dans l’oreille. Devant un tel défilé de créatures, de personnages improbables, et d’humour nonsense, on se croirait d’ailleurs un épisode de Futurama : Sam Rockwell en roue libre lorgne du côté de l’inénarrable Capitaine Brannigan, Dent est Fry, et les gros monstres procéduriers rappellent les alien d’Omicron Persei 8. H2G2, l’ultime référence de cette grande série d'animation ?

H2G2, avec son sigle très starwarsien, opère dans la parodie de science-fiction dont beaucoup d’idées sont payantes. Le personnage du petit robot, incarné par Warwick Willow Davis, indécrottable dépressif, est excellent : il n’en faut pas plus pour rentrer dans le film, sa voix toujours decrescendo (version comique de la voix du HAL qui se fait déconnecter dans 2001 : l’odyssée de l’espace) collant paradoxalement toujours le sourire au spectateur. Partant dans tous les sens, le voyage ne nous amène pas n’importe où, recentrant l’objectif scénaristique vers la source du tout (la grande question du film, qui n’en est pas une, étant la vie, l’univers et tout le reste). Le constructeur de planètes (Bill Nighty, fidèle à lui-même) nous fait ainsi un tour d’horizon de son usine, mettant la dernière main à Terre 2. Un festival de tout et de rien (dont un petit passage en animation image par image rigolo) qu’apprécierons beaucoup certains, et laissera d’autres sur le carreau. Tentez l’aventure, c’est déjà un peu délirant !