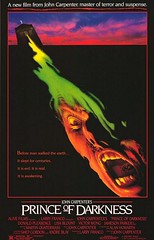

Un film de John Carpenter

Film de genre, film d’épouvante, Prince des Ténèbres s’assume comme tel de bout en bout. Malgré l'introduction d'une possible romance, l’ambiance n’est pas adoucie pour autant. Le métrage voit l’affrontement de deux mondes : le religieux et le scientifique, le technique et la croyance. Un prêtre est mort, un autre vient enquêter, assisté par une équipe de chercheurs. Dans le domaine scientifique, le spectateur est prévenu : "Oubliez tout ce que vous savez de la réalité" nous dit le professeur Birack. La réalité du film, dès lors, n’est pas régie par les lois dont nous avons l’expérience, et nous emmène sur les terres du surnaturel. Les deux mondes coexistent durant tout le film, dans un huis clos qui enferme l’équipe de scientifique dans une église. Deux dialogues contradictoires s’affrontent ici, celui d’une pensée empirique et d’une croyance.

Film de genre, film d’épouvante, Prince des Ténèbres s’assume comme tel de bout en bout. Malgré l'introduction d'une possible romance, l’ambiance n’est pas adoucie pour autant. Le métrage voit l’affrontement de deux mondes : le religieux et le scientifique, le technique et la croyance. Un prêtre est mort, un autre vient enquêter, assisté par une équipe de chercheurs. Dans le domaine scientifique, le spectateur est prévenu : "Oubliez tout ce que vous savez de la réalité" nous dit le professeur Birack. La réalité du film, dès lors, n’est pas régie par les lois dont nous avons l’expérience, et nous emmène sur les terres du surnaturel. Les deux mondes coexistent durant tout le film, dans un huis clos qui enferme l’équipe de scientifique dans une église. Deux dialogues contradictoires s’affrontent ici, celui d’une pensée empirique et d’une croyance.

La tension est entretenue continuellement, par des artifices que Carpenter connaît bien : la musique, qui crée une ambiance, un arrière-plan narratif qui guide le spectateur vers les moments clés du film. Les cinq premières minutes du film sont sur ce point vraiment bien ficelé, sans paroles, sur fond de la musique synthétique de Carpenter. Beaucoup de ses films commencent par un passage entièrement musical, comme une introduction qui touche directement le spectateur par la tension propagée, sèche et implacable. Halloween (1978), New-York 1997 (1980), The Thing (1982), Vampires (1996) et j'en passe, débutent tous par ce procédé. Cette tension est accentuée dans Prince des ténèbres par la situation particulière d’un huis-clos. L’équipe est en effet maintenue à l’intérieur de l’église car dehors, veillent des sbires du mal. Pour le peu de protagonistes qui sortent, c’est la mort assurée. Malgré cette apparente dichotomie, la distinction dedans/dehors est quasiment égale du point de vue du danger encouru ; en effet, à l’intérieur même de l’église, lieu de refuge par excellence, sévit le mal provoqué par une incarnation du malin. C’est alors plutôt l’opposition seul/ensemble, autre grande caractéristique du film d’épouvante, qui est utilisée ici. L’impossibilité de s’échapper du lieu central (aussi bien pour les personnages que pour le spectateur) est bien rendue par la vaine tentative du héros, qui se retrouve cerné par une horde de zombies.

C’est le monde scientifique qui vient s’installer dans l’église, et non pas l’inverse. On comprend alors que les scientifiques sont prisonniers sous la domination des croyances religieuses qu’ils connaissent peu et auxquelles ils n’adhèrent pas (voir le scepticisme avec lequel sont reçues les explications du prêtre). L’équipe se retrouve face un objet qu’ils ne comprennent pas, un cylindre dans lequel tournoie un mystérieux fluide verdâtre, auquel ils tentent d’appliquer leur savoir scientifique. Cette tentative de décodage est néanmoins inutile et désespérée, car le mal s’est emparé de la terre.

La représentation de cette emprise est créée par une omniprésence organique dans le film : les vers qui grouillent sur la terre, les fourmis et autres insectes qui rampent sur les corps et les visages des êtres possédés. Les personnages possédés sont livides, à l’image des zombies cher à George Romero. Leur caractéristique reste l’immobilité, qui s’oppose au mouvement organique incessant, et à l’attitude des quelques passants qu’il nous est donné de voir, qui ne sont pas atteints. Ce qui nous indique que le diable choisit ses apôtres : ce sont le plus souvent des laissés pour compte, des sans abris, des individus qui vivent dans la rue. D’une façon assez dérangeante, le malin s’approprie les symboles chrétiens, comme la blessure qu’il inflige à un protagoniste de l’histoire, qui s’illustre par une croix sur son bras. Cette blessure indique encore une fois le choix du mal : c’est par elle qu’il passera, l’utilisant comme un vaisseau pour permettre au diable d’apparaître sur Terre. On peut encore noter le pigeon épinglé sur une croix, témoin de la présence des possédés autour de l’église. Le mal est aussi marqué physiquement par la laideur, le repoussant, comme Carpenter va encore l'utiliser dans son film suivant, Invasion Los Angeles (1989). Ainsi, la décomposition de la femme prise comme réceptacle pour l’incarnation du mal, qui passe par tous les états, d’une grossesse d’un autre monde à une détérioration de ses propres chairs, laisse apparaître un crâne d’écorchée.

Film horrifique, Prince des ténèbres n’en est pas moins parsemé de touches humoristique (personne ne se rappelle de quoi a l’air la radiologue), mais à chaque court-circuité par le pessimisme et la noirceur des autres individus (les blagues du personnage du scientifique chinois tombent immanquablement à l’eau). Dans le film, si le soleil montre son éclat, ce n’est que dans l’optique d’un répit d’autant plus difficile à apprécier qu’on le sait de courte durée. Et Carpenter de livrer avec son Prince des ténèbres un véritable spectacle, dérangeant, oppressant, d’une dureté à toute épreuve : une œuvre forte, qui, sans égaler ses plus grands films (Halloween, New-York 1997, The Thing, L’antre de la folie), est un vrai moment de cinéma.

Source image : affiche américaine du film © Universal Pictures

Film de genre, film d’épouvante, Prince des Ténèbres s’assume comme tel de bout en bout. Malgré l'introduction d'une possible romance, l’ambiance n’est pas adoucie pour autant. Le métrage voit l’affrontement de deux mondes : le religieux et le scientifique, le technique et la croyance. Un prêtre est mort, un autre vient enquêter, assisté par une équipe de chercheurs. Dans le domaine scientifique, le spectateur est prévenu : "Oubliez tout ce que vous savez de la réalité" nous dit le professeur Birack. La réalité du film, dès lors, n’est pas régie par les lois dont nous avons l’expérience, et nous emmène sur les terres du surnaturel. Les deux mondes coexistent durant tout le film, dans un huis clos qui enferme l’équipe de scientifique dans une église. Deux dialogues contradictoires s’affrontent ici, celui d’une pensée empirique et d’une croyance.

Film de genre, film d’épouvante, Prince des Ténèbres s’assume comme tel de bout en bout. Malgré l'introduction d'une possible romance, l’ambiance n’est pas adoucie pour autant. Le métrage voit l’affrontement de deux mondes : le religieux et le scientifique, le technique et la croyance. Un prêtre est mort, un autre vient enquêter, assisté par une équipe de chercheurs. Dans le domaine scientifique, le spectateur est prévenu : "Oubliez tout ce que vous savez de la réalité" nous dit le professeur Birack. La réalité du film, dès lors, n’est pas régie par les lois dont nous avons l’expérience, et nous emmène sur les terres du surnaturel. Les deux mondes coexistent durant tout le film, dans un huis clos qui enferme l’équipe de scientifique dans une église. Deux dialogues contradictoires s’affrontent ici, celui d’une pensée empirique et d’une croyance.