Un film de Liu Chia-Liang

Le deuxième film de Liu Chia-Liang est consacré au personnage de Wong Fei-Hung, personnage historique, médecin et maître des arts martiaux ayant vécu au XVIIème siècle. Après avoir inspiré un grand nombreux de films, l’objectif de Liu Chia-Liang est de faire de ce personnage un jeune novice en art martiaux ; une véritable (r)évolution s’opère, qui allait remettre en selle Wong Fei-Hung pour deux décennies.

C’est Liu Chia-hui, alias Gordon Liu, propre frère adoptif et disciple martial du réalisateur, qui hérite du rôle. Pour un "premier" premier rôle (deux ans avant La 36ème chambre de Shaolin), il fait preuve d’un charisme impétueux ; sa maîtrise martiale ne fait aucun doute, Liu Chia-Liang filmant ses acteurs de pied en cap lors des (rares, mais excellents) combats en plans-séquences. C'est lui qui reprendra le rôle dans Martial Club, toujours pour le même réalisateur.

Liu Chia-Liang, dont la vie est intimement liée à la pratique et la philosophie des arts martiaux, a légitimité et passion pour raconter sa version du personnage ; Le combat des maîtres, alias Challenge of the masters, est à ne pas confondre avec une autre fantastique excursion dans le monde de Wong Fei-Hung par Liu Chia-Liang, nommée Combats de maîtres (Drunken Master 2), avec Jackie Chan dans le rôle. On trouve, dès Le combat des maîtres, des constantes thématiques et une maîtrise de l’outil dans l’expression d’un style bien particulier : didactique, exaltant la beauté du geste martial et la fidélité et l’obéissance au maître, le tout saupoudré de comédie, lui qui mènera la kung-fu comedy à son paroxysme. Il occupe d’ailleurs souvent plusieurs postes dans ses films, puisqu’il est à la fois réalisateur, acteur et chorégraphe des combats (comme ici), lui permettant ainsi d’imprimer une trace indélébile au métrage.

Le novice Wong Fei-hung va ainsi apprendre les arts martiaux, son oncle détectant chez lui une aptitude innée. L’entraînement est comme à l’accoutumée exemplaire, tirant cinématographiquement profit de chaque arme utilisée : la lance, le bâton à trois branches... Les mouvements sont comme ressentis et digérés par la caméra, qui, loin des cuts épileptiques qui font aujourd’hui le quotidien des films de combats (qui cachent, souvent bien mal, une inaptitude réelle au combat) se veut ici le prolongement, l’accompagnement.du geste de l’acteur. De plus, l’équilibre des forces entre maître et élève est géré de façon progressive et parfois inattendue, tant la nécessaire soumission se teinte de complicité puis de respect mutuel (grand Chen Kuan Tai, que je guetterai désormais dans les films Shaw !).

Il est intéressant de noter que, pour ses deux premiers films sur le personnage, Liu Chia-Liang prend à chaque fois comme fil rouge du récit une fête populaire ; la fête des pétards dans Le combat des maîtres et la danse du lion dans Martial Club. Cette dernière, festivité très importante de la culture chinoise généralement réservée à la célébration du Nouvel An, est l’occasion de montrer des joutes entre deux équipes dans le maniement d’un dragon-marionnette à l’intérieur duquel opèrent plusieurs athlètes ; démonstration de maîtrise martiale là encore, doublée de respect mutuel entre les équipe et les hommes. Les deux aspects essentiels cher à Liu Chia-Liang sont ainsi présents de façon égale. Les mouvements de foule permettent également la composition de plans larges toujours impressionnants. Il était de notoriété publique que Wong Fei-Hung était expert dans l’exercice de la danse du lion, ce dont se souviendra Yuen Bun, aux commandes du quatrième épisode de la saga Il était une fois en Chine justement intitulé La danse du Lion (1993).

Dans Le combat des maîtres, la fête des pétards -il s’agit de rattraper des fusées qui sont allumées et projetées dans le ciel, dans une compétition par équipes- est aussi l’occasion d’un grand rassemblement festif et populaire, même si l’aspect martial est moins présent. Néanmoins, c’est la raison pour laquelle Wong Fei-Hung veut apprendre les arts martiaux, le jeu nécessitant une résistance physique accrue. Là encore, le respect et la bonne conduite est au cœur du débat, une équipe rivale essayant à tout prix de l’emporter par des ruses de bandits, tandis que l’autre essaye, par la voie des arts martiaux, de montrer l’exemple. Les exactions allant jusqu’au meurtre de l’oncle de Wong Fei-Hung, la vengeance sera un autre trait de l’apprentissage du personnage.

Un bien beau film du Sifu comme l’appelait Gordon Liu, démonstration évidente et pleine de sagesse d’un art martial maîtrisé : du grand art.

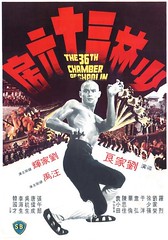

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur.

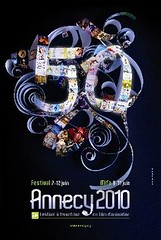

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur. Le compte à rebours est lancé : dans quelques mois, le Festival International du film d’animation d’Annecy fêtera sa cinquantième année, rien que ça ! L’aventure animée a effectivement commencé en 1960 à Annecy, après une première édition des Journées Internationales du Cinéma d’Animation au Festival de Cannes.

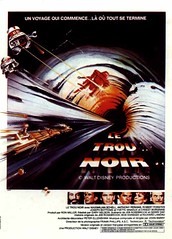

Le compte à rebours est lancé : dans quelques mois, le Festival International du film d’animation d’Annecy fêtera sa cinquantième année, rien que ça ! L’aventure animée a effectivement commencé en 1960 à Annecy, après une première édition des Journées Internationales du Cinéma d’Animation au Festival de Cannes.  Production Disney atypique, née de la vague de science-fiction déferlant sur le monde à l’époque, Le trou noir est assez méconnu, malgré un casting bien pourvu, jugez plutôt : Anthony Perkins, Robert Forster (Jackie Brown) et Ernest Borgnine (La Horde sauvage,

Production Disney atypique, née de la vague de science-fiction déferlant sur le monde à l’époque, Le trou noir est assez méconnu, malgré un casting bien pourvu, jugez plutôt : Anthony Perkins, Robert Forster (Jackie Brown) et Ernest Borgnine (La Horde sauvage,