Critiques de films - Page 58

-

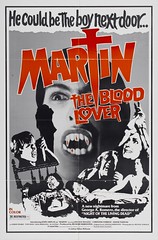

Martin (1977)

-

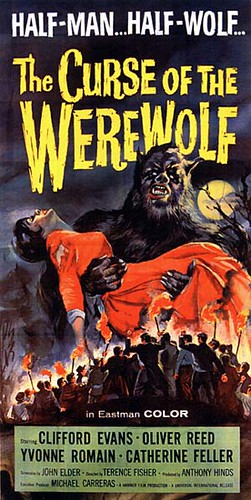

La Nuit du Loup-Garou (1961)

Un film de Terence Fisher

Réalisateur phare de la Hammer Film, Terence Fisher a propulsé le Studio dans la stratosphère avec Frankenstein s’est échappé (1957) et Le cauchemar de Dracula (1958), deux relectures des personnages littéraires déjà couchés sur pellicule par Universal dans les années 30. Avec The Curse of the Werewolf, il s’attaque à la figure du loup-garou, incarné dans la version noir et blanc par Lon Chaney Jr. Armé de l’écran large et de la couleur, Fisher filme un récit déplacé en Espagne, lieu cependant révélé par peu d’artefacts, de langage ou de tradition vestimentaire, si ce n’est les prénoms des personnages.

Réalisateur phare de la Hammer Film, Terence Fisher a propulsé le Studio dans la stratosphère avec Frankenstein s’est échappé (1957) et Le cauchemar de Dracula (1958), deux relectures des personnages littéraires déjà couchés sur pellicule par Universal dans les années 30. Avec The Curse of the Werewolf, il s’attaque à la figure du loup-garou, incarné dans la version noir et blanc par Lon Chaney Jr. Armé de l’écran large et de la couleur, Fisher filme un récit déplacé en Espagne, lieu cependant révélé par peu d’artefacts, de langage ou de tradition vestimentaire, si ce n’est les prénoms des personnages.

Comme l’indique son titre original, pour le film de Fisher, et à l’instar de celui réalisé par George Waggner en 1941, devenir un loup-garou relève d’une malédiction ; et si, dans la version Waggner, d’antiques pratiques gitanes étaient de mise, ici il en va tout autrement.

On retrouve, comme dans les grands films du réalisateur britannique, une dimension sociale, critiquant l’aristocratie dans son ensemble, en faisant des vieillards décadents jouissant de leur puissance, face à une classe populaire paupérisée et spoliée de son bien. Ainsi, Une des premières séquences montre l’ambiance particulièrement morose d’une taverne, à cause des festivités privées données par le maire, et dont le budget provient de la poche du commun des mortels. Mais l’arrivée d’un clochard dans le château des maîtres va pousser leur cruauté bien plus loin : il devient le spectacle, ridicule et asservi au rang d’un chien, de la classe dominante, puis sera, sans aucune autre forme de procès, jeté au cachot, et oublié là de nombreuses années. Hirsute, poilu comme un animal, il violera alors la seule personne qui lui apportait quelque considération, une jeune muette. Comme si le fait de s’être fait traité en animal, en lui enlevant sa dignité d’être humain, l’avait ainsi transformé. La jeune fille, recueillie par un couple, meurt en donnant naissance à l’enfant, un jeune garçon prénommé Léon, et qui va causer bien des soucis à ses parents...

Le grand intérêt du film est qu’il prend le temps de développer sa trame scénaristique, amenant une richesse insoupçonnée au personnage de Léon. Sur les 90 minutes du métrage, une bonne partie est dédiée au "prologue" narré ci-dessus. Les actes du personnage maudit (Oliver Reed, très bon) n’en auront que plus de sens. C’est tout le contraire du récent et raté Wolfman, qui se veut aussi le remake du classique des années 40, et sacrifie l’histoire à une esthétique certes racée, mais vaine. Ici, même si l’on pourra objecter que la jeune fille (heureusement muette) n’a été distribuée que sur la foi de sa plantureuse poitrine, le reste du casting est très honorable : on y retrouve notamment Clifford Evans, le chasseur de vampires du bien nommé Le baiser du Vampire.

La mythologie traditionnelle est respectée, et l’on a droit aux fameuses balles d’argent fabriquées à base de croix bénies, seules capable d’atteindre et de tuer la bête. Léon est rattrapé, au fil du temps, par la malédiction instaurée bien avant sa naissance. Car il est loin d’être un mauvais bougre : ayant été élevé dans un milieu bien plus clément que celui auquel il était originellement destiné, il aurait sans problèmes évité le déterminisme de sa naissance qui finalement le ramène au statut de la bête chassée par tous les villageois qu’était son père, voire sa mère.

On souffre parfois d’un peu trop d’explications religieuses (le padre explique en long et en large la nature du loup-garou et ce qui peu le sauver : un amour véritable), mais le scénario déroule sa trame avec une élégance et un sens du rythme tels qu’on ne peut qu’être séduit devant ce récit tragique, maniant le fantastique avec dextérité et parcimonie. En définitive, un des plus beaux films de loup-garou et une réussite flamboyante de Terence Fisher. -

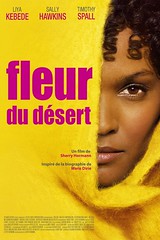

Fleur du Désert (2010)

Un film de Sherry Hormann

La réalisatrice américaine nous livre son premier film, avec ce biopic de Waris Dirie, fille d’un nomade du désert, devenue reine de podiums et des couvertures de magazines de mode. De son origine africaine, elle garde notamment la trace d’une mutilation inhumaine : l’excision. Le film est l’adaptation de l’autobiographie du top model.

La réalisatrice américaine nous livre son premier film, avec ce biopic de Waris Dirie, fille d’un nomade du désert, devenue reine de podiums et des couvertures de magazines de mode. De son origine africaine, elle garde notamment la trace d’une mutilation inhumaine : l’excision. Le film est l’adaptation de l’autobiographie du top model.

Curieux film, qui commence comme une comédie sociale anglaise, poursuit à la façon d’un documentaire presque choc (les scènes en Afrique), passe par une phase très Le Diable s’habille en Prada, et finit comme un biopic à message , du genre de Ray, voire d’un pamphlet à la Lord of War. C’est dire que le film n’est pas un, unitaire, mais pluriel. Pourquoi pas, si l’on ne ratait pas le sujet pour parler d’autre chose pendant la quasi-totalité du métrage. De la vie de Waris Dirie (encore loin d’être terminée en 2010, au passage), on retiendra certes le grand écart faisant correspondre la survie dans les terres arides de Somalie au clinquant faste, irréel et superficiel du monde de la mode ; faisant tout le sel de son parcours, surmontant le déterminisme de sa naissance, et des traditions auxquelles elle devait se soumettre. Quand elle n’a pas plus de huit ans, ses parents veulent la marier de force à un vieillard qui a payé le prix pour l’avoir : ce sera son déclic. Traversant le désert dans toute l’inconscience de ses jeunes années, pieds nus et sans aucune ressource, elle arrivera à se faire un chemin providentiel jusqu’à Mogadiscio, et deviendra d’abord femme de ménage en Angleterre.

Si l’histoire est exemplaire et le message sur la vérité de l’excision en fait un film on ne peut plus légitime, le choc provoque par ses différentes réalités ne sont absolument pas traitées dans le film, mais juste mises bout à bout comme si cela allait de soit. Or, ce collage maladroit dessert tout à fait les enjeux profonds de son histoire. Les moments comiques, assez nombreux, paraissent rajoutés -certains ne dépareilleraient pas dans un Coup de foudre à Notting Hill- par rapports aux passages plus sombres où Waris découvre l’horreur de l’excision, confrontée à un monde où la plupart des habitants n’en ont jamais entendu parler. De même, les séquences de défilés et des séances photos posent un problème : comment Waris peut regarder l’objectif de la même façon que tous ces mannequins anorexiques qui assument totalement l’argent facile qui coule à flots, et l’image de femme-objet dont elle sont l’incarnation ? C’est un non-sens que de ne pas traiter le problème du décalage entre ces vies trop différentes, autrement que par la comédie hystérique (nous devons être les seuls à ne pas goûter à l’interprétation de Sally Hawkins, en roue libre). L’actrice qui l’incarne est par ailleurs d’une ressemblance frappante avec la vraie Waris Dirie, mais semble un peu trop artificiellement enjouée.

Rien de frappant dans la valeur cinématographique des plans ainsi alignés, sans talent ni grand défaut ; la musique par contre, est assénée avec un lourdeur confondante dès la première image, malgré son beau thème. Un peu plus de nuances n’aurait pas été de trop. Enfin, c’est comme si le vrai thème du film, la lutte contre une pratique mutilatrice sans fondement, n’arrivait qu’à la fin, à quinze minutes du dénouement. La valeur cinématographique de l’œuvre est donc très diminuée, devant un sujet qui demeure nécessaire et profond. La légitimité d’en faire état par le biais d’une œuvre destinée au plus grand nombre n’est pas à discuter ; faite de cette manière, elle n’atteint cependant pas son but. -

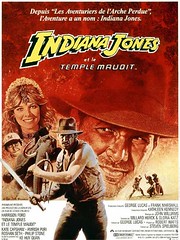

Indiana Jones et le Temple Maudit (1984)

Un film de Steven Spielberg

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant.

Après le succès populaire des Aventuriers de l’Arche perdue, Spielberg remet le couvert en mettant son héros en avant dès le titre, dans la pure tradition du serial, à la Flash Gordon ou Buck Rogers. Sur l’affiche française, un avant-titre précède son intronisation : Depuis Les aventuriers de l’Arche perdue, l’aventure a un nom : Indiana Jones ! Un serial qui n’en est pas vraiment un, ne serait-ce que par le budget pharaonique dont Spielberg a pu jouir pour l’occasion. Malgré tout, l’amour du genre est prégnant à chaque instant.

La séquence d’introduction nous emmène dans un Shanghai rétro de 1935 au coeur d'un club sélect, où l’entrée d’Harrison Ford est très soignée : le personnage apparaît de trois quart dos, vêtu d’un costume blanc, sa main glissant sur la rambarde d’escalier alors qu’il le descend. On est loin du look d’aventurier du premier opus, avec chapeau, fouet et torse luisant découvert, Indiana Jones dévoilant ici le rêve inassouvi de Spielberg : faire un James Bond. Il le dira souvent lui-même en interviews, George Lucas l’a persuadé de faire Indiana Jones en lui promettant que c’était encore mieux qu’un James Bond, en créant son propre aventurier. L’élégance d’Harrison fera le reste dans cette séquence rappelant les scènes de casino, fréquentes dans les aventures de l’espion britannique. De même, la façon de retarder l’apparition de son visage plein cadre, asseyant son statut de star -acteur et personnage confondus-, est fidèle aux premières apparitions cinématographiques de James Bond. Il y a quelque chose de magique dans cette séquence d’introduction, comme l’impression de pénétrer, par une porte dérobée, dans un monde de cinéma total, classique et intemporel. George Lucas apportera l’idée de la séquence musicale, voyant Kate Capshaw danseuse vedette dans un show démesuré à la Busby Berkeley, toute de paillette couverte. Lucas, scénariste de la trilogie, apporte également à cette scène le clin d’œil starwarsien de circonstance, nommant le lieu de l’action Club Obi Wan. Ainsi plusieurs imaginaires s’entrechoquent dans cette seule introduction, entre l’espionnage, la comédie musicale, Star Wars et le décorum chinois, faste et coloré : le film commence très fort.

De l’avis de tous les intervenants sur le film, Le temple maudit est plus sombre, beaucoup plus que Les aventuriers de l’Arche perdue ; D’une part, parce que Lucas sortait d’un divorce, et aussi car c’était la direction qu’il voulait prendre pour cette suite. Mais, pour autant, ils ne s’attendaient pas à un film si noir. La succession de scènes assez horribles, des multiples bestioles, insectes, serpents, le banquet spécial, et l’inénarrable sacrifice orchestré par les adorateurs de Kali, en fait vraiment un film particulier, paradoxal, pas vraiment pour les enfants (la classification PG-13, avis parental pour public de moins de treize ans, fut d’ailleurs créé pour l’occasion). Les enfants, justement, prisonniers de la secte Kali, seront sauvés mais dans un néant scénaristique final : on perçoit, là encore, un élément rajouté dont l’absence aurait sûrement aidé le film. Le tout est évidemment rempli d’humour, mais souvent mêlé à une impression de dégoût (le banquet, les cris ininterrompus de Kate Capshaw sur des images de têtes de mort, de piques acérées, ... Spielberg avoue d’ailleurs ouvertement que c’est l’épisode qu’il aime le moins.

La conception du film témoigne elle-même de ce côté équilibriste bancal, le duo Spielberg-Lucas reprenant des scènes qu’ils n’avaient pas pu inclure dans le premier film, pour les coller dans celui-ci. Si la scène du bateau pneumatique (qu’ils ne se priveront pas de reprendre pour un résultat bien moins probant dans Indiana Jones et le royaume du Crâne de Cristal) est tout à fait bien intégrée, on ne saurait en dire autant de celle dite des montagnes russe vers la fin, brillante mais interminable, révélant sans même qu’on le sache a priori son caractère rajouté : le film n’avait pas besoin de ça, et l’on peut dire qu’à partir de la séquence -ô combien traumatique !- du sacrifice humain, les péripéties s’enchaînent mécaniquement. Tout juste pourra-t-on sauver la scène du pont suspendue, bien gérée, amenant jusqu’au point de rupture dans une beauté cinématographique implacable. Pas aidant, la musique de Williams bat et rebat le thème du héros dans un trop plein dont on a du mal à se dépêtrer. Et si, à la fin, Harrison embrasse bien l’héroïne, le happy-end ne sonne que telle une façade, un vernis sur un cœur moins reluisant. -

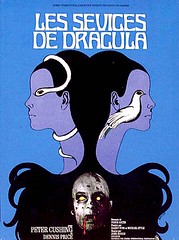

Les sévices de Dracula (1971)

Un film de John Hough

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Deux jumelles, Maria et Frieda, sont recueillies par leur oncle Gustave (Peter Cushing, sec comme une trique), un extrémiste religieux qui joue les grands inquisiteurs, comme Vincent Price dans le douloureux film du même nom, réalisé par Michael Reeves en 1968. Le village des jumelles est situé à proximité du château Karnstein, qu’occupe le dernier descendant de la famille, un séduisant jeune homme. Il n’en fallait pas plus à Frieda pour se sentir irrémédiablement attirée par le danger de se rendre au château, bravant du même coup l’interdiction de son oncle. Dans le même temps, on découvre que le comte, sous ces beaux atours, est un adorateur de Satan et qu’il organise des cérémonies païennes pour réveiller le mal véritable, dans une course aux sensations nouvelles et inédites, pour pallier à son ennui. C’est ni plus ni moins que la même thématique explorée au début du film de Peter Sasdy l’année précédente, Une messe pour Dracula. On y voyait de jeunes aristocrates tromper l’ennui en invoquant Dracula, qu’ils réveillent et provoquent leur mort.

A la suite d’une des séances de satanisme du bon monsieur -qui la joue fine, en plus : il sauve une fille anonyme ramassée par ses sbires, pour ensuite mieux la sacrifier lors de ses rituels-, Mircalla Karnstein, son ancêtre, apparaît. Après une brève scène, on ne la verra plus, elle est donc un prétexte pour raccorder le film aux autres épisodes, Mircalla apparaissant dans chacun des deux premiers, dans un rôle consistant. Malgré ce subterfuge, et le fait de constamment rappeler au spectateur qu’il regarde un film sur les Karnstein (on entend son nom à tous bout de champ, le trio à l’origine des films, Gates, Fine et Styne oeuvrant toujours au scénario et désireux d’être raccord avec les deux précédents), réalisateur et scénaristes réussissent un bon film, bien plus abouti que le catastrophique deuxième épisode : fini, les pauvres prétextes à dévoiler les poitrines des jeunes actrices-pin ups, fini aussi, les acteurs au charisme frelaté : outre un Peter Cushing fidèle à lui-même, Damien Thomas en Comte Karnstein tire bien son épingle du jeu ; et, ô surprise, on retrouve Kathleen Byron, la folle Sœur Ruth du Narcisse Noir de Powell & Pressburger, qui incarne ici la femme soumise de l’oncle Gustave. Rayon casting, c’est du petit lait...

L’intrigue est bien menée, tirant profit des personnages (les jumelles, qui seront le jouet d’une substitution l’une à l’autre) et des liens tissés entre eux -Gustave va être confronté à un choix bien difficile quand il se rendra compte que sa nièce est possédée, de même qu’un jeune homme, Anton, qui aime Frieda, et dans le même temps combat la folie de Gustave. Viseullement, on remarque quelques belles idées, dont une, la transformation effective de la fille en vampire : son image disparaît peut à peu dans le reflet d’un miroir, et terrorise la jeune femme...

Le vampirisme n’est pas non plus là pour faire joli, et l’on retrouve les procédés caractéristiques de sa mise en scène : regard hypnotisant qui fascine les victimes, dents longues, mais qui ne sortent qu’avec parcimonie et à-propos. Loin de démériter, Les sévices de Dracula finit la série en beauté, par un divertissement tout ce qu’il y a de plus honnête.