Un film de Jon Favreau

A la vision de la suite d’Iron Man, une évidence s’impose : Jon Favreau, nous t’avons démasqué ! Tu es le frère jumeau caché de Michael Bay ! Devant la succession de gags pas drôles, de séquences inutiles juste bonnes à satisfaire la fan base, nous ne voyons pas d’autres explications. Qui est Jon Favreau ? Acteur (dans la série Friends), scénariste, réalisateur, on n’a jamais réussi à situer ce drôle de gars. Son Zathura n’a pas une réputation terrible, et personne n’attendait le premier Iron Man, qui a bénéficié d’un effet de surprise favorable ; la participation à l’écriture de Downey Jr. avait également su changer la donne dans le style maintenant bien établi des films de super-héros.

A la vision de la suite d’Iron Man, une évidence s’impose : Jon Favreau, nous t’avons démasqué ! Tu es le frère jumeau caché de Michael Bay ! Devant la succession de gags pas drôles, de séquences inutiles juste bonnes à satisfaire la fan base, nous ne voyons pas d’autres explications. Qui est Jon Favreau ? Acteur (dans la série Friends), scénariste, réalisateur, on n’a jamais réussi à situer ce drôle de gars. Son Zathura n’a pas une réputation terrible, et personne n’attendait le premier Iron Man, qui a bénéficié d’un effet de surprise favorable ; la participation à l’écriture de Downey Jr. avait également su changer la donne dans le style maintenant bien établi des films de super-héros.

Iron Man 2 fleure le film torché à la va-vite, même si un budget beaucoup plus confortable lui permet d’en mettre artificiellement plein la vue (la Stark Expo, la course F1 de Monaco, le combat des robots guerriers de la fin). Le scénario est totalement décousu, incapable de nous intéresser à l’histoire qu’il semble vouloir raconter (quelle histoire ?), certes pas aidé par des personnages caricaturaux au possible. Sam Rockwell, dans la peau d’un industriel ridicule, Scarlett Johansson dans son traditionnel emploi de fantasme vivant mais un peu vain, et pour finir Robert Downey Jr. dont le narcissisme assumé perd d'emblée lempathie du public. C’est là, à n’en point douter, que le film se plante dans les grandes largeurs. Perdant un point d’ancrage primordial, Tony Stark n’étant plus qu’une marionnette détestable (bourré lors de sa fête, où marquant des point comme au basket en jetant des éléments dans sa poubelle virtuelle). Justin Theroux, scénariste (et acteur), avait auparavant commis le tout aussi bancal Tonnerre sous les tropiques -mais quand même marrant par moments, ce qui n'est jamais, jamais le cas ici-, ce qui donne une idée du fourre-tout de séquences pas drôles, de scènes semblant interrompues et jamais terminées, qui minent Iron Man 2. Le seul personnage qui s’en sort, car sa démesure fait partie de son rôle de bad guy, est certainement Ivan Vanko / Mickey Rourke ; son entrée au grand prix de Monaco reste le meilleur moment du film, même si le personnage ne peut éviter d’être plombé par les mêmes dialogues indigents.

Le ridicule assumé des répliques, encore une fois, ne laisse aucune chance quant à la destinée du film, devenant un des pires comic book movies de ces dernières années. Franchement, Nick Fury, le borgne magnifique, qui sort "Descend de ton donut", ou encore "Je t’ai à l’œil", c’est juste des plaisanteries à deux sous dans la bouche d'un des grandes figures du Marvelverse. Débarrassé de toute prétention scénaristique, le film aligne les discussions semblant improvisées directement devant la caméra, ponctuées de private jokes hors-sujet, où la cool attitude naturelle de Downey Jr. n’est aucunement freinée par un nombrilisme assumé, qui rend la tambouille finale indigeste au possible.

Voulant relier en filigrane le film aux autres productions Marvel à venir (Les Vengeurs, Captain America et Thor), Iron Man 2 se paye le luxe de les évoquer à travers des séquences abscondes pour quiconque ne connaît pas un temps soit peu le monde des comics. Soit une soupe servie toute chaude aux geeks, ceux-là mêmes qui trouveront dans le même temps toute cette mise en scène à côté de la plaque. Et ce n’est pas en goupillant une dernière scène où des robots se battent contre des gars en armure (qui ont tout l’air de robots aussi, super) dans un feux d’artifice pyrotechnique, amené dans un timing foireux, que Jon Favreau se rachètera de cette faute de goût monumentale nommée Iron Man 2. Dommage...

Critiques de films - Page 54

-

Iron Man 2 (2010)

-

Sherlock Holmes : La griffe sanglante (1944)

Un film de Roy William Neill

Avec ce neuvième épisode de la série, le réalisateur Roy William Neill place son film sous le double feu d’influences impeccablement digérées et, se faisant, d’une hausse qualitative déjà entamée avec le très beau La perle des Borgia. N’en déplaise à Conan Doyle, c’est sur un scénario original que voit le jour cette Griffe sanglante aux bien beaux atours. Le réalisateur apparaît maintenant comme le véritable auteur de la série, lui qui, en plus de réaliser et produire l’épisode, participe désormais à l’écriture du scénario.

Le film débute sur un plan très graphique, rempli de branches noueuses, d’une brume flottante derrière lesquelles on distingue l’architecture classique d’une église. Dès lors, se déroulera à l’écran une variation sur les classiques Universal des années 30, du temps où loups-garous, hommes invisibles, vampires et goules occupaient l’écran noir et blanc des salles obscures.

On rencontre Sherlock Holmes lors d’une convention sur l’occulte au Canada, où il fait preuve de son célèbre scepticisme rationnel face à des croyances en des forces surnaturelles. Dans cet univers tout entier vouer à la croyance en l’invisible, les méthodes de Holmes sont sévèrement critiquées ; il en était tout autrement dans les premiers films de la série, où le gouvernement anglais chantait les louanges de Holmes pour faire échec au nazisme. On retrouvera par contre beaucoup de similarité avec Le chien des Baskerville, modèle avoué de ce scénario, dans lequel est utilisé le truc de la peinture phosphorescente, la même dont le fameux chien est enduit pour faire croire à une puissance surnaturelle. De même, la déambulation de Holmes dans de brumeux marais rappelle immanquablement la lande de Dartmoor.

Au sein de cette séquence sont même citées les affaires du Chien des Baskerville ou encore du Vampire du Sussex, deux enquêtes du détective où se délite une ambiance fantastique. Le simple fait que d’autres enquêtes soient citées dans le film -une première dans la série cinématographique- rapproche le récit des nouvelles de Sir Arthur Conan Doyle, dans lesquelles il n’est pas rare de croiser des allusions à des affaires passées, qu’elles fassent ou non référence à des récits écrits par Doyle. L’originalité morbide du film consiste aussi à confier l’affaire à Holmes par l’intermédiaire d’une morte, en l’occurrence celle qui ouvre le film. Le vocabulaire utilisé tout au long du film se fera également un plaisir de traiter du fantastique à travers vampires, goules, monstres et fantômes, insistant d’autant plus sur la posture contradictoire et rationnelle de Holmes.

Watson et Holmes citeront également le loup-garou et l’homme invisible, comme par hasard deux fleurons fantastiques de la Universal dans les années 30, pour confronter réalité et fiction. Les passages dans l’auberge, bondée de poivrots et autres piliers de l’établissement, font clairement référence à ce cinéma-là. De plus, l’humour n’est cette fois plus le seul fait de Holmes, mais également du personnage original du postier, très burlesque, qui rappellera bien évidemment la tenancière hystérique de l’auberge dans L’homme invisible (James Whale, 1933).

Comme un fait exprès, on remarque au générique la présence de John P. Fulton, directeur photo sur le film, ayant précédemment œuvré sur rien moins que Frankenstein, La momie, L’homme invisible ou encore le sommet de James Whale, La fiancée de Frankenstein. Les cadres et la lumière sont extraordinaires. Minimisant les sources de lumières au possible, Fulton découpe ses personnages à la serpe, les cloisonnant dans un noir de jais, ténébreux et effrayant. Jamais auparavant aucun Sherlock Holmes n’avait fait preuve d’une telle tenue visuelle, Alton étant également très habile dans l’exécution de plans composites, faisant se combiner plusieurs éléments disparates (brumes, caches, décors peints) et de véritables effets visuels. La suite de sa carrière montera crescendo en puissance, travaillant pour Hitchcock (et notamment son chef-d’œuvre plastique, Vertigo) ou sur la superproduction des Dix commandements par DeMille (le passage de la Mer Rouge, c’était lui !).

Renouant avec une tradition fantastique et éludant judicieusement la contemporanéité de l’intrigue, La griffe sanglante est le sommet des aventures de Sherlock Holmes jusque là.

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées

La perle des Borgia -

Sherlock Holmes : La perle des Borgia (1944)

Un film de Roy William Neill

Opus 8 des aventures de Sherlock Holmes, La perle des Borgia, toujours réalisé et produit par le réalisateur américain dont c’est le cinquième film consécutif, n’accuse aucune fatigue ou lassitude : c’est même l’un des plus beaux de la série jusqu’ici, en plus d'être une véritable adaptation, contrairement à la grande majorité du cycle.

Opus 8 des aventures de Sherlock Holmes, La perle des Borgia, toujours réalisé et produit par le réalisateur américain dont c’est le cinquième film consécutif, n’accuse aucune fatigue ou lassitude : c’est même l’un des plus beaux de la série jusqu’ici, en plus d'être une véritable adaptation, contrairement à la grande majorité du cycle.

Remarquons tout d’abord une constante dans la série ; titrer le film d’après le réel motif de l’affaire, qui dans les recueils reste dissimulé par un objet sinon banal, au mieux sans rapport avec l’objectif réel du crime. Ici, alors que le titre prend pour objet la perle des Borgia, un trésor inestimable très tentant pour un gang de voleurs, la nouvelle préfère nous intéresser aux Six Napoléons, des bustes représentant l’empereur qui joueront un rôle certain dans l’affaire. Le cas s’était présenté pour La femme aux araignées ou Sherlock Holmes et l’arme secrète. Si cette logique induisait auparavant un suspense éventé, on est conquis par l’astucieux jeu qui se déroule dans La perle des Borgia.

Holmes suit, dans une première scène bien filmée (le premier plan séquence sur le bateau, avec une alternance premier plan / arrière-plan), une jeune intrigante, Naomi Drake -Evelyn Ankers, déjà croisée dans Sherlock Holmes et la voix de la terreur-, qui a pour mission de voler l’objet de toutes les convoitises. Il revêt pour l’occasion ce que l’on est tenu d’appeler le traditionnel déguisement d’un vieil homme d’église qui lui reprend la perle. Mais, une fois n’est pas coutume, c’est Sherlock Holmes lui-même qui va provoquer le deuxième vol du trésor, mettant au jour le dispositif de protection qui permettra à Conover, une sorte de simili-Moriarty, de remettre la main dessus. Il se prend au jeu, encore une fois, d’une surenchère de déguisement et parvient à tromper Watson (ce qui n’est pas bien difficile, avouons-le) dans une tentative de meurtre.

Là où l’adaptation est réussie, c’est quand d’une part elle utilise des personnages existants dans le roman (Harker, l’enseigne Gelder), mais pour un usage différent. Si Harker est le journaliste qui couvre l’affaire dans la nouvelle, il est dans le film le premier cadavre qui gît sur la route semée d’embûches de la perle des Borgia ; le titre original stigmatise cette sorte de malédiction par un très approprié The Pearl of Death. Encore plus fort, elle semble déjouer les attentes de ceux qui ont lu la nouvelle avant de voir le film : Sherlock Holmes clôt l’énigme au commissariat dans la nouvelle, et c’est ce que l’on croit un temps dans le film ; or il n’en sera rien, la ruse touchant à la fois le spectateur avisé et le grand méchant de l’histoire, Conover.

Comme dans les meilleurs opus de la saga, la troupe habituelle s’adjoint d’un freak, un monstre insensible à la douleur, le Creeper. Il se charge des meurtres, et aime en secret la jeune fille que l’on a croisé au début du film. La révélation de son apparence torturée dans les dernières minutes fait preuve d’une belle sensibilité. La difformité bien réelle de l’acteur Rondo Hatton, qui joue ici son rôle le plus consistant, ajoute à la mélancolie du personnage ; il ne jouera par la suite que des variations de ce personnage, Universal tirant sur la corde pour le promouvoir visage de l’horreur.

Esthétiquement stimulant, le film trouve ses meilleurs moments dans son sombre final, puis dans ses tas de vaisselle cassée que laisse le Creeper, qui donnent des airs d’apocalypse au décorum des intérieurs londoniens. Cette désolation, bien que très graphique, fait également écho au chaos qui régnait alors sur le monde. Entre tristesse et espoir (comme Sherlock Holmes tient à le rappeler à chaque fin de film, garant de la droiture de l’être humain), ce huitième film est sans l’ombre d’un doute l’un des plus -si ce n’est le plus- beaux de la saga.

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées -

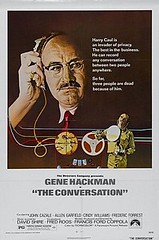

Conversation secrète (1974)

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

-

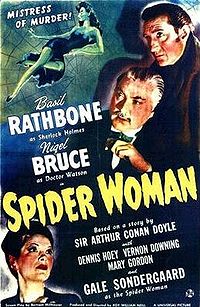

Sherlock Holmes : La femme aux araignées (1943)

Un film de Roy William Neill

Qui est l’insaisissable adversaire de Sherlock Holmes pour cette septième aventure du cycle Basil Rathbone ? Rien moins qu’une femme (une première !), et pas n’importe laquelle. La preuve, le plus ingénieux des détectives la compare sans tiquer à son éternel nemesis, Moriarty qui, même s'il est absent de cette aventure, s'arrange pour se voir cité.

Qui est l’insaisissable adversaire de Sherlock Holmes pour cette septième aventure du cycle Basil Rathbone ? Rien moins qu’une femme (une première !), et pas n’importe laquelle. La preuve, le plus ingénieux des détectives la compare sans tiquer à son éternel nemesis, Moriarty qui, même s'il est absent de cette aventure, s'arrange pour se voir cité.

La fameuse femme aux araignées n'a pas son pareil pour susciter les interrogations les plus folles : le film s’ouvre sur une succession de ce que la presse s’empresse de nommer les suicides en pyjamas, soit des individus qui se lèvent en pleine nuit pour se jeter de leur fenêtre. Ces faits improbables, mus par une logique bien trop programmatique pour être honnête, ne sont des suicides qu’en apparence, ce que l’ami Holmes ne tarde pas à découvrir. Le personnage principal de la série a pour le coup droit à une introduction peu commune : alors que les suicides s’enchaînent, tout le monde s’interroge sur l’absence de Sherlock. Celui-là se la coule douce avec Watson, pêchant sur les bords d’on-ne-sait quelle rivière. Alors que Watson se passionne pour l’affaire des suicides en pyjamas, Holmes a l’air de ne pas être au mieux de sa forme... s’évanouit et disparaît, emporté par le courant ! Les journaux titrent aussitôt un Sherlock Holmes is Dead qui n’impressionnera pas le spectateur habituel de la série, mais arrive à susciter quelques interrogations sur la suite à venir...

Dès lors, Sherlock revient en catimini au travers d’un déguisement de postier tout à fait convaincant ; si l’habit y est pour beaucoup, la panoplie habituelle de postiches (perruque, faux sourcils et barbe) joue aussi sa partie. Un véritable feu d’artifices (d’artifices) tient le premier rôle dans cette Femme aux araignées, car Holmes ne s’en tient pas là : s’en suit sa prestation honorable dans le rôle de Rajni Singh, noble indien temporairement sans le sou. Et Watson, de son côté, d’être toujours éberlué devant les transformations de son estimé compagnon. Les gags trouvent leur source, comme à l’accoutumée, des mimiques de Watson, mais pas seulement. Le déguisement de Holmes devenant un running gag présent sur quasiment tous les épisodes, on n’est pas surpris quand rentre un nouveau personnage dans le champ, suffisamment attifé pour que Holmes puisse se cacher derrière cette apparence trompeuse. Cependant, le spectateur, tout comme Watson, est pris à son propre jeu quand il découvre qu’il s’agit vraiment d’un nouveau personnage ! Ainsi Watson se ridiculise-t-il encore une fois, lui croyant avoir découvert sous l’habillement d’un notable son ami. Alors qu’il entreprend de lui retirer sa fausse barbe, il semble qu’elle reste malgré tout bien accrochée ! La séquence en question, bien découpée entre la scène principale et l’œil amusé (à demi : Holmes n’a pas l’humour facile) du détective, fait montre d’une belle énergie comique.

La fameuse femme aux araignées, Adrea Spedding de son nom de ville, semble échafauder un plan diabolique. Son allure, racée et sophistiquée, et ses objectifs, en font une véritable femme fatale ; Holmes emploiera lui-même ce terme pour la décrire, raccrochant cet opus du cycle au courant des films criminels de l’époque, qui prendront pour certains le qualificatif de film noir quelques années plus tard. Comme son titre (et même son générique) ne l’indique pas, le film est adapté d’une nouvelle de Sir Arthur Conan Doyle intitulée La bande tachetée (The Speckled Band), qui ne conserve décidément pas grand-chose du récit initial. On se demande même s’il s’agit effectivement de cette nouvelle tant rien ne la rattache au film, si ce l’origine et le mobile du meurtre... Le principal problème du film étant d’éventer tout suspense dès son titre, sans équivoque possible. La bande-annonce lui emboîte le pas pour ne laisser pas l’ombre d’un doute sur toute l’affaire : c’est quand même bien dommage ! A voir tout de même pour son ambiance bizarre, le défilé des travestissements, le pygmée (qui rappelle l’obsession de la série pour l’étrange, comme le pied-bot et son air de flûte languissant des Aventures de Sherlock Holmes) et l’araignée, bien sûr...

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort