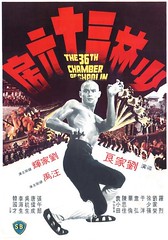

Un film de Liu Chia-Liang

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur.

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur.

Le temple de Shaolin, théâtre de nombreuses intrigues cinématographiques chez la Shaw Brothers à partir de mi-70’s, est aussi pour beaucoup dans l’attrait et la réussite du film, captant bien les codes, tant culturels, esthétiques et vestimentaires de cette tradition centenaire. Les différentes cours des temples, les costumes éclatants et les armes qui vont avec sont autant de source d’évocation d’un imaginaire puissant et cohérent.

La caméra de Liu Chia-Liang n’est mobile que quand il le faut, dessinant des mouvements mesurés. Auparavant chorégraphe de combats, Liu Chia-Liang n’a pas son pareil pour choisir ses angles, notamment lors des séquences de combat - ici elles sont cependant moins présentes que chez d’autres cinéastes, comme Chang Cheh pour sa trilogie du Sabreur manchot. Les mouvements des combattants visent à l’essentiel et ne tombent jamais dans des arabesques uniquement décoratives, tendance qui sera plus du goût d’un Chu Yuan. Les passes d’armes sont claires et précises, lisibles tout en demeurant fondamentalement impressionnantes, par la réelle maîtrise des acteurs ; Ici, pas de montage cut en gros plans, et place aux plans-séquences cadrant les deux combattants dans leur entier. A ce titre, Liu Chia-Liang peut être considéré comme un réalisateur martial dans tous les sens du terme. Très attaché à l’aspect philosophique, les arts martiaux permettant à l’homme de s’accomplir physiquement et spirituellement, Liu Chia-Liang et ses films, particulièrement La 36ème chambre de Shaolin, respirent la célébration de l’accomplissement personnel par la voie des arts martiaux. Ainsi, le chemin parcouru par le personnage principal est magnifié par la maîtrise -martiale et mentale- dont il fait preuve dans la deuxième partie du métrage ; le plan final achevant cette démonstration dans les règles de l’art.

En Haute Définition, les combats se détachent avec une précision inédite à domicile, sans compter les plans larges bien plus détaillés que dans leur version DVD. Malgré tout, certains plans restent flous, tels qu'ils ont été tournés à l'origine. Aujourd’hui, La 36ème chambre de Shaolin demeure un grand film de la Shaw Brothers, dans lequel la conjugaison des talents en présence donne vie à un univers et à un esprit martial magistral.

Critiques de films - Page 60

-

Ciné d'Asie : La 36ème chambre de Shaolin (1978)

-

Sherlock Holmes (2010)

Un film de Guy Ritchie

Dire qu’on n’a jamais vu Sherlock Holmes comme ça relève d’un understatement tout british, ce qui est plutôt de circonstance. Revu et corrigé par Guy Ritchie, le réalisateur d’Arnaques, crimes et botanique (1998) et Snatch (2000), le plus fin des détective devient une action star à part entière, secondée par le bon docteur Watson, lui aussi plus hot que sa traditionnelle version vue jusqu’alors.

Dire qu’on n’a jamais vu Sherlock Holmes comme ça relève d’un understatement tout british, ce qui est plutôt de circonstance. Revu et corrigé par Guy Ritchie, le réalisateur d’Arnaques, crimes et botanique (1998) et Snatch (2000), le plus fin des détective devient une action star à part entière, secondée par le bon docteur Watson, lui aussi plus hot que sa traditionnelle version vue jusqu’alors.

Sherlock Holmes millésime 2010 est un buddy movie on ne peut plus classique, saupoudrée du style Ritchie : dialogues en forme de partie de ping-pong continue, rythme d’enfer -ici soutenu par une musique gitane au tambour battant signée Hans Zimmer-, mouvement d’appareils amples et rapides. Les déductions vitesse grand V du grand Holmes participent d’ailleurs à cette course contre la montre que semble s’être lancé le réalisateur. Le spectateur n’a alors pour lui que de suivre le tortueux chemin dans l’esprit de Holmes, restant pendu aux lèvres du détective qui lui dévoile ce qui s’est vraiment passé. Cela va tellement vite que, parfois, Ritchie doit revenir à deux fois sur la même séquence pour le spectateur accepte (Holmes en champion de boxe) ou comprenne (Irène sort de l’appartement de Holmes et Watson) la situation. Le film opère alors comme le révélateur des tours de magie de Holmes, ici vénéré comme un prestidigitateur. Héros moderne, invincible, Holmes devient dans le corps de Downey Jr. un vrai Iron Man in London, avec les mêmes particularités anti-héroïque (alcoolique, maladif, ...). Les traits de la personnalité de Holmes semblent ainsi disparaître derrière tout un attirail de bons mots, de vitesse à grands renforts d’action (par ailleurs tout à fait distrayant).

Bon film comme pourrait l’être un Arme Fatale 5, Sherlock Holmes aurait pu prendre un autre héros pour personnage principal que cela n’aurait pas changé grand-chose. Inutile pour autant de bouder notre plaisir, le film se tient et est magnifié par la photo de Philippe Rousselot -La forêt d’Émeraude (John Boorman, 1985), Et au milieu coule une rivière (Robert Redford, 1992), Entretien avec un Vampire (Neil Jordan, 1994), Big Fish (Tim Burton, 2003). Avec une affiche prometteuse et un duo d’acteur qui s’en renvoient de belle (n’omettant pas, au passage, l’inévitable sous-texte homosexuel), le Sherlock Holmes de Ritchie, s’il n’est pas fidèle à son modèle, est un divertissement tout ce qu’il y a de plus plaisant. -

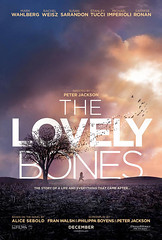

The Lovely Bones (2010)

Un film de Peter Jackson

Le réalisateur du Seigneur des Anneaux nous revient avec une oeuvre qui, si elle n’est pas un retour aux sources à proprement parler (pour cela, il lui faudrait revenir à des délires grand guignolesques comme Braindead ou Bad Taste), a tout d’un interlude récréatif, entre un monstrueux King Kong (2005), les prochaines aventures numériques de Tintin, ou encore l’adaptation de Bilbo Le Hobbit qu’il produit.

Le réalisateur du Seigneur des Anneaux nous revient avec une oeuvre qui, si elle n’est pas un retour aux sources à proprement parler (pour cela, il lui faudrait revenir à des délires grand guignolesques comme Braindead ou Bad Taste), a tout d’un interlude récréatif, entre un monstrueux King Kong (2005), les prochaines aventures numériques de Tintin, ou encore l’adaptation de Bilbo Le Hobbit qu’il produit.

L’histoire de Susie Salmon est dramatiquement simple : assassinée, elle va essayer de guider son entourage depuis l’au-delà pour démasquer son meurtrier. Enfin, l’au-là, pas tout à fait : une zone d’entre-deux, car elle peut entretenir un lien ténu avec les vivants (rappelez-vous de Ghost, avec Patrick Swayze). Elle évolue donc dans des décors colorés et naïfs comme des dessins d’enfants : elle façonne elle-même son univers. De l’autre côté, se joue un drame familial (les effets de la perte d’un enfant), doublé d’une intrigue policière à la Desperate Housewives -la crainte constante du voisinage, le poids des rumeurs. Le tout est saupoudré d’une bonne dose d’humour un peu fou, délivré par la grand-mère de Susie (Susan Sarandon).

Chacune de ces orientations pourrait constituer un film à elle seule. Or, Peter Jackson nous sert un mélange où le mot-clé est rupture. Rupture sur le fond et sur la forme.

Le film fonctionne ainsi sur d’innombrables ruptures de tons, passant sans ambages du thriller à suspense, au drame psychologique, au conte fantastique, jusqu’à la comédie déjantée. Le passage de l’un à l’autre n’est jamais progressif, mais dur comme un couperet, une cassure manifeste. Cette accumulation ne produit cependant pas la synergie espérée, le spectateur ayant à chaque fois l’impression de voir un autre film, déconnecté du reste. Le film peine ainsi à avancer en dépit de très belles séquences prises indépendamment, et l’on se demande souvent quel est l’objectif de telle ou telle scène. De même, les ruptures sont aussi pensées au niveau de l’articulation du scénario, qui bifurque constamment vers une direction inattendue : décisions des personnages, réalité aménagée (le retour chez elle de Susie saine et sauve alors qu’elle a bien été tuée : Ghost, on vous dit !)...

A ces ruptures de tons s’adjoint un procédé qui court sur tout le film : on nous montre tel personnage, puis tel autre à un autre endroit, sous-tendant que les deux actions ont lieu en même temps, rapprochées par ce montage dit parallèle. Si proches et si éloignés, Susie et sa famille tente conjointement de dire adieu à leur présence respective. Pour Susie, l’enjeu est aussi de faire le deuil d’une vie à peine commencée, pas réalisée. La réalisation de certains caps sera aussi abordée dans le mælstrom du film, sorte de tourbillon où tout se mélange.

Pour les décors et la lumière, on est évidemment bien loin du faste des épopées de Tolkien, mais la multiplicité des ambiances et des réalités (réel ancré dans les années 70, reconstitution discrète et efficace, fantastiques espaces de l’entre-deux mondes) permet un voyage varié. Le fil rouge, la traque du meurtrier, est assorti de tensions très bien gérées, tout en ayant dévoilé très tôt au regard du spectateur le visage du criminel.

La naïveté de certains dialogues a beaucoup de mal à passer (la dernière phrase déclamée par l’héroïne, sortie d’un album de Martine : Vivez heureux et passez une longue vie, ou un truc du genre...), et la symbolique trop forcée (la fin du criminel) rate vraiment son coup. Constamment inégal, pour un résultat tout aussi difficile à situer, The Lovely Bones ne constitue pas la réussite qu’on était endroit d’attendre de Peter Jackson. -

Metropolis - version intégrale (1927)

Un film de Fritz Lang

Ce vendredi 12 février 2010, aux alentours de 23h20, la projection exceptionnelle de la version la plus complète de Metropolis à la 60ème édition de la Berlinale touchait à sa fin. Fruit d'un parcours épique, dont l'histoire des déboires est aussi dense que celle d'un (bon) film, Metropolis tient donc debout pour la première fois depuis sa première projection.

Ce vendredi 12 février 2010, aux alentours de 23h20, la projection exceptionnelle de la version la plus complète de Metropolis à la 60ème édition de la Berlinale touchait à sa fin. Fruit d'un parcours épique, dont l'histoire des déboires est aussi dense que celle d'un (bon) film, Metropolis tient donc debout pour la première fois depuis sa première projection.Production pharaonique de la UFA, qui accompagnait Fritz Lang depuis quelques années, et avait déjà permis à son réailsateur de créer sa vision démesurée du mythe des Nibelungen (1924), Metropolis est le film de tous les superlatifs : figuration dantesque (35000 personnes, chômeurs pour le plus grand nombre, permis par les salaires très bas pratiqués à l'époque), décors gigantesques, expérimentations graphiques de tous les instants au service d'une réflexion sur les rapports de force entre les classes sociales, et c'est loi de faire le compte. Face à son budget incontrôlable, le film est un échec cinglant et le film est rapidemment coupé, découpé dans les grandes largeurs. Si l'on se retrouve aujourd'hui avec une version quasi-complète de 2h30 (de rares cartons nous décrivent encore une ou deux scènes manquantes), l'on ne pouvait voir à la fin des années 20 qu'un film d'une durée de 1h30 ! Le film met ainsi longtemps, très longtemps avant d'acquérir le statut de classique mondial (premier film enregistré à la Mémoire du monde de l'Unesco), et ce n'est quà partir des années 70 que le film, sous le coup d'une première restauration, va inspirer les metteurs en scène, mais aussi le monde de la mode, ....

La copie retrouvée au musée de Buenos Aires remet donc les pendules à l'heure, car elle permet de voir près de 25 minutes inédites par rapport à la dernière restauration de 2004, celle présentée sur le DVD MK2 en France, qui comportait encore nombre de cartons descriptifs rendant l'intrigue encore confuse. Ici, le challenge était de produire une copie exploitable en HD, pour de futures éditions Blu-ray. La version diffusée sur Arte est celle-ci, en plus d'être un ciné-concert, l'orchestre symphonique de Berlin jouant pendant que le film était projeté. La partition originale est très importante, entre nous soit dit, car elle a permis de se rendre compte que la copie argentine était bien la plus complète : la partition comporte en fait plus de mille points de synchronisation musique / images, qui permettent de faire vivre le film beaucoup plus qu'une musique générique comme c'était souvent le cas pour sonoriser des films muets.

On peut facilement différencier les passages déjà connus, retranscrits avec une pureté jamais atteinte (la HD pour les films de patrimoine, fussent-ils si anciens, est vraiment visible!) des scènes inédites, la copie argentine, en 16 millimètres, faisant preuve d'un état lamentable, restaurée au mieux mais aux dégâts irréversibles. D'innombrables stries barrent l'immage verticalement, le spectateur pouvant discerner derrière ces véritables barreaux ce à quoi ressemblait ce rêve de Metropolis, ce mythe du film génial mutilé et retrouvé. Dans ces scènes inédites, qui ne s'en tiennent parfois qu'à des plans de coupes, on découvrent de nouveaux personnages, tel le sbire du chef de l'usine, un gars à la mine patibulaire, mâchoire carrée, chapeau noir à longs bords et oreilles naturellement pointues : mandaté pour tuer Freder Fredersen, il va poursuivre l'ouvrier à qui ce dernier a fait don de son costume. 11811, car il est ainsi nommé, a droit a plus de scènes, et notamment une dambulation en voiture durant laquelle il veut se rendre au quartier des plaisirs (nommé Yoshiwara, du même nom que le quartier bien connu, pour les mêmes raisons, dans le Japon de l'ère Edo). La fin du film est la plus dense en scène nouvelles, principalement axée autour de l'inondation du monde souterrain ; l'eau monte, jaillit de toute part, à l'instar de la peur de tout un peuple.

La tenuer christique du récit, voyant un homme du peuple d'en haut aller dans les souterrains, prendre la place d'un ouvrier, pour finalement symboliser le coeur entre "le cerveau et la main", leitmotiv martelé tout au long du film, est claire et finalement très naïve (le jeu de Gustav Frohlich, tout en yeux écarquillés et poses théâtrales, n'élévant certes pas le propos). L'acteur a d'ailleurs une particularité amusante : il est atteint d'un mal plus tard connu sous le nom de syndrome Forrest Gump, à savoir qu'il ne se déplace qu'en courant comme un dératé, même sur des courtes distances, ce qui est est très drôle -malgré lui.

Le film, opposant le monde d'en haut, terre des artistes, de la beauté et de la richesse, aux tons blancs éclatants, à celui du bas, noir de charbon pour les ouvriers qui semblent nourrir les machines d'eux-mêmes pour assurer le bon fonctionnement d'en haut, est ainsi construit en miroir constant. Marie, jeune fille pure qui exhale la foi des opprimés, et son double robotique, pervertie; Freder le bourgeois et 11811 l'ouvrier , dont il prend la place et qui, une fois maquillé en rupin, lui ressemble beaucoup ; A ses oppositions symétriques s'ajoutent les effet de miroir dans le cadre, qui démultiplient les visages, ou les regards (le visage de Maria répété à l'infini). L'opposition cerveau / main s'offre une résolution, un lien possible entre les deux en la personne de Freder, défini comme l'élu, le médiateur rêvé. Dans un autre axe de lecture, on peut néanmoins penser que le véritable lien, le médiatuer véritable n'est autre que la femme robotique, croisement entre l'homme et la machine, et ainsi trait d'union entre le cerveau (l'homme) et la machine (la main). Le centre de gravité de metropolis est donc mouvant entre ces deux potentialités.

On retrouve aussi dans Metropolis des moments qui préfigurent Les Temps Modernes de Chaplin ; avec le thème des masses épuisées par l'industrialisation galopante, transformés en zombies (la relève dans l'usine de Metropolis / les tour de clés mécaniques de Chaplin dans Modern Times), Metropolis offre une lecture sociale et avant-gardiste. La relation entre le patron de l'usine et le chef machinot, par écrans interposés, est illustré par des procédés très similaires.

Une nouvelle vision salutaire, qui témoigne de la richesse d'une oeuvre-monstre. Vivement le Blu-ray, pour le courant de l'année 2010 !

-

Superman and the Mole-Men (1951)

Un film de Lee Sholem

Tout entier dédié à la série B, Lee Sholem était le réalisateur idéal pour cette première incarnation du super-héros kryptonien au cinéma, ce qui n’empêche pas le résultat final d’être un brin soporifique et mal foutu, mais bon... A part Superman, Sholem s’était auparavant attaqué à Tarzan, au Captain Midnight (connais pas, mais le nom sonne bien), et clôturera sa carrière par un épisode de Star Trek, la série originale : beau générique, en tous les cas !

Superman and the Mole-Men a derrière lui une mythologie déjà bien établie via le comic, et par d’autres interprétations, notamment la série d’animation des frères Fleischer. Celle de George Reeves, qui deviendra après cette sorte de test le héros de la série TV The Superman Adventures, est dans la continuité du personnage dépeint jusqu’alors : il ne fait pas de vague, engoncé dans son costume de Clark Kent (introduit, au passage, par la présentation popularisée dans le cartoon, qui voit se superposer sur le personnage de Superman le costume urbain de Kent ; ce dernier est désigné comme son déguisement, alors que la vision humaine du concept identifiera le costume bleu et rouge de Superman comme étant le déguisement), puis distribue les mauvais points aux méchants. Ceux de l'histoire n,e sont d'ailleurs pas qui l'on pourrait croire... On ne verra Superman pour la première fois qu’au bout d’une bonne vingtaine de minutes (alors que le film dure en tout et pour tout 58 minutes), le réalisateur préférant d’abord laisser la paire de journalistes commencer leur reportage sur le puits de pétrole le plus profond au monde, si bien qu’il atteindrait le centre de la Terre. De là, arrive un petit homme à la physionomie pour le moins étrange : de la taille d’un enfant, mais doté d’une tête énorme et d’une pilosité généreuse (si Grosse Tête, méchant anthologique de la quatrième saison de Loïs et Clark vous revient en mémoire, c’est tout à fait ça). Notre Mole Men a la particularité de laisser une trace luminescente sur tout ce qu’il touche, interprétée par les personnages de l’histoire comme radioactive (aucun d’entre eux n’est, pour autant, un véritable scientifique). Sans avoir dit un mot, l’étranger est donc pourchassé par les habitants, obnubilés par un danger latent. Tous ? Non, car Superman veille au grain et, en bon défenseur de "la vie à l’américaine", défend l’altérité et l’ouverture d’esprit (c'est une fiction).

Série B tout à fait classique, Superman and the Mole-Men est malheureusement très molle, et ne tire pas parti de la rivalité Lane / Kent, comme saura le mettre en avant sporadiquement la série animée des années 40. Lane fait toujours les articles, car Kent / Superman est occupé à sauver le monde... Du coup, on se demande pourquoi le duo de reporters est si célèbre et reconnu, comme l’annonce un personnage au début du film. La dimension fantastique est réduite à la portion congrue, faute de moyens, mais la vision inexistante de Sholem n’arrivera jamais à transcender ces contraintes. Un film définitivement anodin, alors qu’il reste une date par le seul fait de constituer la première apparition de l’homme en cape rouge. Avec ses muscles en mousse et ses prise de lutte qui envoient valdinguer du méchant, George Reeves ne donne pas vraiment corps à un Superman spectaculaire, peut-être uniquement par défaut de mise en scène... Je pense par ailleurs qu’un tel personnage ne peut se passer d’un budget confortable, car le film ne peut faire l’impasse sur la démonstration explicite, plein cadre, de ses exploits surhumains. Curiosité oui, à voir je dis... pas sûr... non, non. Autant revoir le Superman de Donner.