Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

Un film de J.J. Abrams

Il aura finalement fallu attendre 2013 pour que je voie mon premier Star Trek sur grand écran ! Pourtant, c'était loin d'être gagné : le faux reboot / remake de Abrams m'avait bien déçu lors de son visionnage en DVD. J'y allais donc un peu à reculons, mais, dans le même temps, un space opera comme Star Trek doit être vu au ciné... Dont acte.

Abrams est aujourd'hui le cinéaste geek par excellence, ses films ayant pour l'instant toujours trait à une culture populaire furieusement eighties. Super 8 rappelle les films de jeunes à la Goonies, Mission impossible III (le moins réussi) s'inscrit dans une lignée de séries de films conséquentes ; tout comme Star Trek, et bientôt Star Wars. En fin connaisseur de la mythologie, soucieux à la fois de satisfaire les fans de la première heure comme les jeunes générations qui ne connaissent que Star Trek de réputation (et souvent de pas très bonne réputation), il trousse un actioner et un blockbuster tonitruant, qui ne cache cependant pas son manque de qualité de mise en scène. La caméra bouge, tout le temps, très vite, sans doute prise par l'urgence de donner un résultat remuant pour une saga qui est souvent clouée au pilori pour sa lenteur. De ce côté-là, rien de transcendant, aucune scène ne se détache de l'ensemble, et, sera-t-on tenté d'affirmer, ne restera dans les annales. Pour autant, cela se suit sans déplaisir.

Il est étonnant de voir que, dans son exercice périlleux de ni-suite-ni-remake-ni-reboot, le film se cale dans la trace du deuxième film de la saga cinématographique des années 80, lui-même faisant explicitement référence à un épisode de la série TV originale. Là où étrangement le film marche le mieux, c'est dans son attitude à constamment regarder dans le rétroviseur sans lâcher le néophyte. Comme si aucun film Star Trek ne pouvait exister sans invoquer la sacro-sainte mythologie originelle. Est-ce uniquement pour flatter le geek ? Pour le coup, je ne le crois pas; cette dimension est réussie, tout comme son méchant, joué par un Benedict Cumberbatch très charismatique (le plus marquant du film, très certainement).

Autrement, j'ai toujours autant de doutes quant à Chris Pine -Capitaine Kirk-, qui se résume à une tronche de yankee joufflu qui a beaucoup de mal à jouer. La position de Spock -Zachary Quinto- est plus jouissive, dans son détachement constant aux événements extérieurs ; les meilleurs scènes sont souvent pour lui. Dans les rôles secondaires, Simon Pegg est assez bon, même s'il perd un peu de son naturel en voulant calquer son accent sur le Scotty original (même reproche, en pire, pour le pauvre Anton Yelchin, roulant les R comme une caricature de Russkov).

Si le scénario brille par certains détours assez complexes, la facture visuelle est commune à des pelletées de blockbusters inondant les écrans chaque été. Beaucoup de gros plans, jamais une séquence très composée graphiquement, mais malgré tout un tempo appréciable, qui ménage quelques pauses au milieu du déchaînement pyrotechnique à l’œuvre (le scène Kirk / Spock dans la dernière partie, même si le fan reconnaîtra la même scène dans La colère de Khan, simplement inversée). Donc, pour l'instant, peu de preuves du talent de Abrams, si ce n'est en terme marketing. Les intentions sont bonnes, l'exécution moins convaincante, même s'il donne du spectacle. Concernant son prochain film qui sera d'ores et déjà le succès de l'année 2015, on l'attend au tournant, sans beaucoup d'exigences toutefois...

Source image : Star Trek into Darkness © Paramount Pictures

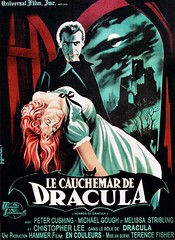

Un film de Terence Fisher

La relecture du cycle fantastique de Universal made in Hammer film commence ici, avec ce Cauchemar de Dracula de très bonne facture. Peter Cushing et Christopher Lee (Van Helsing/Dracula), duo déjà connu à l'écran par Frankenstein s'est échappé sorti l'année précédente, débutent eux aussi un combat qui se poursuivra dans de nombreuses suites.

La relecture du cycle fantastique de Universal made in Hammer film commence ici, avec ce Cauchemar de Dracula de très bonne facture. Peter Cushing et Christopher Lee (Van Helsing/Dracula), duo déjà connu à l'écran par Frankenstein s'est échappé sorti l'année précédente, débutent eux aussi un combat qui se poursuivra dans de nombreuses suites.

Adaptation du livre de Bram Stoker, le film montre plusieurs altérations d'importance par rapport au matériau d'origine. Jonathan Harker (John Van Heyssen) y est un collègue de Van Helsing, tâchant d'anéantir Dracula ; il échouera, alors que le Jonathan Harker du roman est un agent immobilier venu dans les Carpathes de Dracula pour finaliser un accord de vente d'une demeure, aucunement conscient du risque encouru (et qui s'en sort vivant). Dans le film, sa promise est Lucy Holmwood -la grande amie de Mina Harker-, et non Mina elle-même. Mina, nommée Holmwood dans le film, est en fait la soeur de Lucy et la femme de Arthur Holmwood (Michael Gough, que l'on connaît plus aujourd'hui pour avoir incarné le majordome Alfred Pennyworth dans les quatre films Batman produits par la Warner entre 1989 et 1997). Le professeur Seward, dans le livre élève de Van Helsing, est ici le médecin de famille des Holmwood. Ces différences permettent de condenser l'intrigue, et surtout de caractériser la personnalité de Van Helsing, ne reculant devant rien pour terrasser Dracula.

Ainsi, lorsqu'il découvre que son ami Harker a été possédé par le vampire, il n'hésite pourtant pas une seconde à lui enfoncer un pieu dans le coeur. Ces aménagement dans la trame narrative de Stoker permettent aussi d'aiguiser la rencontre entre Jonathan Harker et Dracula : Harker prétend venir pour occuper le poste de bibliothécaire dans le château de Dracula, tandis que le vampire se montre extrêment courtois envers son invité, allant jusqu'à lui porter sa valise jusqu'à sa chambre. Dans cette séquence, chacun joue en fait un double-jeu. Averti du danger mortel qui pèse sur lui, on pourra être étonné de la facilité avec laquelle Harker tombe finalement dans le piège du comte. Le jeu de John Van Eyssen, théâtral et appuyé, est d'ailleurs le point faible d'un ensemble sinon impeccablement maîtrisé.

En terme d'écriture et de pur rendu cinématographique, le grand écart entre la prévenance apparente du comte et la sauvagerie avec laquelle, dans la scène suivante, il protège sa future proie, tel un fauve rendu fou par la vue du sang, est tout à fait éloquent. Les yeux injectés de sang, bondissant avec une rapidité foudroyante, Christopher Lee y est carnassier.

Ce premier film du cycle vampirique de la Hammer est l'occasion pour édicter les règles de base de la mythologie : ainsi, si Dracula doit reposer dans sa terre natale, et est sensible à l'ail, aux crucifix, et évidemment à la lumière du jour, il ne peut pas se transformer. C'est bien sûr le cas dans le livre, où on peut le voir apparaître sous la forme d'une chauve-souris, ou d'une vapeur verdâtre (éléments par exemple repris dans le Bram Stoker's Dracula de Francis Ford Coppola). On avancera que ce sont sûrement les impératifs financiers qui ont dicté cette clause, qui s'évaporera dans les films suivants du cycle Hammer. C'est d'ailleurs lors de ce Cauchemar de Dracula qu'apparaissent à l'écran les canines pointues, caractéristiques des vampires pour le reste de l'histoire du cinéma.

Terence Fisher et Jack Asher, son directeur photo, font des merveilles visuelles, ce qui perdurera comme un standard Hammer, mariant les teintes pourpre et plus sombres, n'hésitant pas non plus à utiliser la couleur verte (la chemise de nuit de Lucy Holmwood, alors possédée par Dracula), afin d'instiller de l'étrangeté chez les personnages ayant basculés sous l'emprise du mal. Il est intéressant de noter que la Bavière, région du sud de l'Allemagne où se déroule l'intrigue, occupe le même rôle dans plusieurs Frankenstein de la firme, avec ces villages faits de chaumières tranquilles bloqués à la fin XIXème siècle et, toujours, de la taverne qui s'avère un lieu de passage incontournable. Le cadre de la Hammer est planté, le reste appartient à l'histoire pour une série de films toujours enthousiasmants aujourd'hui.

L'existence d'une version longue de ce film a souvent été évoquée par le passé, appelée "version japonaise" en raison de plans supplémentaires montrés dans ce pays et coupés dans tous les autres. Christopher Lee en personne attestait de ces plans supplémentaires, sans qu'on en ait la preuve formelle. Ce n'est qu'à l'automne 2011 qu'une version plus complète a été retrouvée au Japon. Dans la récente sortie blu-ray en Angleterre, on peut effectivement voir des plans qui avaient été coupés pour toutes les autres régions du monde, à part le Japon : la séduction plus explicite de Dracula sur Lucy (on ne voulait à l'époque pas montrer le comte mordre le cou de la jeune fille plein cadre : trop "chargé"), puis la fin de Dracula, agrémenté de quelques plans de composition supplémentaires. Malheureusement pour les francophones que nous sommes, pas de VF ni de sous-titres français sur cette sortie...

Disponibilité vidéo : DVD zone 2 - éditeur : Warner Home Video ; Blu-ray zone A - éditeur Warner Home Video.

Un film de Christophe Gans

Premier long de Christophe Gans, Crying Freeman est l'adaptation du manga éponyme, créé par Kazuo Koike, l'auteur de Lady Snowblood et du célèbre Lone Wolf and Cub (chacun de ces titres ayant également connu une adaptation cinéma dans les années 70).

Passionné de tous les cinémas, mais peut-être par-dessus tout du cinéma asiatique, notamment du cinéma Hong-kongais qu'il a participé à faire connaître via HK Vidéo, Christophe Gans signe évidemment avec Crying Freeman un film référentiel. A travers l'aventure de son héros solitaire et mutique, Yo (Mark Dacascos), pris au piège par une secte d'assassins, les Fils du Dragon, c'est tout un pan du cinéma HK des années 80 et 90 qu'on revisite sur les 100 minutes bien remplies de Crying Freeman.

En allant chercher David Wu, le montaeur de John Woo, Gans donne à son métrage une couleur résolument typée, à base de ralentis extrêmement travaillés, de clichés visuels typiquement HK (les colombes qui s'envolent au ralenti, des hommes de mains qui jouent simmultanément du pistolet tout en avançant), faisant même cohabiter plusieurs univers dans son film. En effet, aux triades qui se bagarrent la domination d'un territoire, tout droit sorti des polars made in HK, s'adjoint une sorcière échevelée aux ongles crochus qu'on croirait échappée du monde fantastique de Zu, les guerriers de la montagne magique (Tsui Hark, 1984). Au milieu de ce duel formidablement filmé, se trouvent deux personnages qui échappent un peu à ces règles : le Freeman, un homme sans identité à l'origine géographique sans importance : le Freeman peut insuffler sa vie dans n'importe quelle enveloppe corporelle, et l'inspecteur Netah (Tchéky Karyo), dont l'apparence et le caractère semblé hérité des policiers à la française de Jean-Pierre Melville (voir la séquence de l'enterrement du chef yakuza, à laquelle il se rend en imper et chapeau mou comme Alain Delon dans Le samouraï).

Les influences sont multiples mais très bien digérées, au service d'un scénario musclé. Les temps morts sont très rares (Nita et sa coéquipière qui bavassent à l'hôpital, un interrogatoire un peu mou), car à part ces quelques réserves, Gans s'est démené pour consteller son film de scènes d'anthologie. C'est simple, en le prenant de bout en bout, on savoure chaque séquence jusqu'à ce que le générique de fin apparaîsse : rien qu'une scène relativement anodine comme le assage de Yo par les douanes de l'aéroport est un grand moment de mise en scène, tout en travelling latéral, illuminé par le style racé de Mark Dacascos. La relation amour/haine entre Netah et Lady Hanada, somptueusement masochiste, atteint un sommet lors de la scène d'amour moite dans un placard à persiennes. Crying Freeman est un film qui passe très vite, et qui a la bonne idée de garder son meilleur pour la fin. Le combat mené par Yo contre une horde de yakuzas, maniant consécutivement un arc, des katanas et des fusils d'assaut (oui, oui ! concession faite au producteur Samuel Hadida) est un enchaînement ininterrompu d'images immédiatement cultes. L'on se rappelera avoir bien usé la VHS à cet endroit précis, à causes de multiples visionnages. Il faut ici dire que la prestation martiale de Mark Dacascos est brillante, inondant de son charisme la scène forestière de cet affrontement final. Sa participation à Crying Freeman, même s'il s'agit là d'un de ses premiers films, reste aujourd'hui le point culminant d'une carrière ensuite enterrée par une foule de Direct to Video. Le couple qu'il forme avec sa protégée dans le film (le belle Julie Condra) est tout à fait crédible, d'autant plus que les deux acteurs seront dès lors inséparables à la ville.

Habité par une caméra virtuose et un casting impeccable, Crying Freeman, dans toute son exubérance et sa violence froide, dépasse le simple hommage et ravit pour lui-même ; Gans signera plus tard un Pacte des loups bien plus contestable et Silent Hill, une réussite certaine dans le sous-genre très casse-gueule des adaptations de jeux vidéos.

Source images : photos promotionnelles du film © Metropolitant Filmexport

Disponibilité vidéo : en DVD zone 2 - éditeur : Metropolitan Filmexport

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film de James Whale :