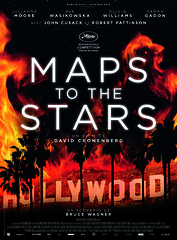

Un film de David Cronenberg

Dès les premières minutes du dernier film de Cronenberg, je me suis rappelé Cosmopolis (et les quinze minutes que j'ai tenu avant d'éteindre le poste) : limousine + Robert Pattinson + dialogues abscons = Maps to the stars. Si ce dernier n'est toutefois pas totalement comparable à la purge Cosmopolis, il ne raconte cependant rien de transcendant, les interminables névroses d'acteurs ayant été le sujet de bien des (télé)films. Tout au plus guetterons-nous l'apparition de Carrie Fisher, qui reviendra bientôt rejouer son rôle historique de Princesse Leia pour le bonheur des fans de Star Wars.

Dès les premières minutes du dernier film de Cronenberg, je me suis rappelé Cosmopolis (et les quinze minutes que j'ai tenu avant d'éteindre le poste) : limousine + Robert Pattinson + dialogues abscons = Maps to the stars. Si ce dernier n'est toutefois pas totalement comparable à la purge Cosmopolis, il ne raconte cependant rien de transcendant, les interminables névroses d'acteurs ayant été le sujet de bien des (télé)films. Tout au plus guetterons-nous l'apparition de Carrie Fisher, qui reviendra bientôt rejouer son rôle historique de Princesse Leia pour le bonheur des fans de Star Wars.

C'est d'autant plus rageant que, pris individuellement, chaque acteur tire son épingle du jeu : Julianne Moore, qui tient là son prix d'interprétation décerné à Cannes 2014, mais aussi John Cusack, Mia Wasikowska (à qui on donne malheureusement toujours le même rôle à jouer), la rare Olivia Williams et même Evan Bird, l'enfant acteur. Le cynisme et les extrêmes ne surprennent plus personne quand on parle de l'usine à rêves, mais l'on sent que Cronenberg s'offre là une croisade toute personnelle, dégoûté qu'il est de l'ambiance mortifère qu'il semble y rencontrer. Ce film sur le cinéma joue un énième jeu de miroirs entre sa forme et son contenu, son contenu et l'objet-même qu'il représente. Certes, le film est cérébral, mais son histoire est cent fois vue. L'emballage pourrait être une raison d'aimer le film, mais là encore, alors qu'on connaît l’œil esthète de Cronenberg et son travail méticuleux sur les costumes et la photo, on est ici pas loin d'un Direct to Video de luxe : photo très banale, direction artistique aux abonné absent.

Une scène surnage tout de même, par sa cruauté et le jeu incroyable de Julianne Moore : alors que son personnage a raté un rôle qu'elle attendait depuis des lustres, elle apprend que l'actrice choisie ne pourra finalement pas jouer à cause de la mort accidentelle de son petit garçon, qu'on a croisé dans une scène précédente. Entre le rire et les larmes, Julianne Moore se met à entamer une danse de joie horrible face à cet événement qui la remet en selle pour l'obtention du rôle.

On reviendra à Cronenberg, c'est sûr : celui qui nous a jadis estomaqué avec Videodrome, Chromosome 3 ou encore eXistenZ. Mais ses deux derniers essais ratés ne donnent pas de bons signes pour le futur...

Première tentative du français Pascal Laugier aux Etats-Unis, The Secret est aussi un bon film, chose assez rare dans ce cas de figure. The Secret (titre original : The Tall Man, décidément les as du marketing sont de sacrés farceurs) est effectivement un film malin, qui joue avec les conventions du thriller pour mieux capturer son spectateur dans une intrigue imprévisible. Film à twist, il est délicat de révéler son scénario ; tout juste peut-on dire que, dans une petite bourgade minière perdue au cœur des Etats-Unis, des enfants disparaissent.

Première tentative du français Pascal Laugier aux Etats-Unis, The Secret est aussi un bon film, chose assez rare dans ce cas de figure. The Secret (titre original : The Tall Man, décidément les as du marketing sont de sacrés farceurs) est effectivement un film malin, qui joue avec les conventions du thriller pour mieux capturer son spectateur dans une intrigue imprévisible. Film à twist, il est délicat de révéler son scénario ; tout juste peut-on dire que, dans une petite bourgade minière perdue au cœur des Etats-Unis, des enfants disparaissent.

On attendait de pied ferme ce nouveau film du réalisateur de Cube (1997) et

On attendait de pied ferme ce nouveau film du réalisateur de Cube (1997) et