Cliquez ici pour accéder à la chronique du film de Chang Cheh.

-

-

Dossier : la cinéphilie et le DVD, un autre regard sur le film

Inaugurons ici un nouveau dossier, constitué de notre mémoire d'études de 2005, revu et corrigé actuellement, qui décortique les rapports délicats entre l'idéal cinéphile et le dvd (faisons bref).

La cinéphilie est une affection, dit-on. Une passion obsessionnelle s’exerçant sur le film et le cinéma. Le statut de la cinéphilie pose beaucoup de questions, car repose sur cet objet constamment tiraillé entre création et rentabilité économique.

Le DVD fait partie de ce marché, où les étoiles et les récompenses se distribuent à l’aune des profits dégagés. Pourtant, le DVD est aussi bien d’autres choses. Comme transformer la vision du film, changeant l’expérience cinématographique en objet, l’immatériel prenant corps. Le DVD, sur de nombreux plans, révolutionne l’approche du cinéma et donc modifie les comportements cinéphiliques. DVD et cinéphilie ont beaucoup à voir, ils feront l’objet d’un rapprochement privilégié au sein de ce travail, notamment à travers l’étude des parutions Criterion, éditeur de DVD américain et cinéphile avant tout.La cinéphilie, rapport éminemment personnel au cinéma, se retrouve ainsi dans le DVD, reconstruisant comme on va le voir une cinéphilie en utilisant ses propres artifices.

A travers la naissance de la cinéphilie, on verra comment s’est constitué une véritable culture de cinéma. Le DVD s’annonce comme le support pensé pour le cinéphile. Concrétisant le film et la culture du cinéma, il instaure un rapport de connaissance à l’œuvre qui rappelle ce qu’on appellera l’idéal cinéphile.

Le cinéma a toujours compris, dans une approche psychanalytique, un penchant obsessionnel nommé fétichisme. Ce sera le troisième terme fort de l’étude, autour duquel nous ferons graviter la notion de collection.

La suite à télécharger >> ici (pdf, 27 ko)Rendez-vous chaque semaine pour suivre la suite de la réflexion...

-

Revenge (1991)

Un film de Tony Scott

Il est amusant de voir à quel point certains films, pourtant calibrés et vendus tels des produits comme les autres, révèlent malgré tout des constantes chez des réalisateurs ; j’en veux pour preuve ce Revenge qui, mettant en avant un Kevin Costner charismatique en diable (c’était sa grande époque, juste avant son Danse avec les loups, Bodyguard et l'année du puissant JFK), propose par sa séquence d’introduction -un vol d’avions de combat-, une prolongation à Top Gun, réalisé par Scott quelques années auparavant. Le personnage de Cochran (Costner) peut tout à fait personnifier le Maverick de Top Gun, en fin de carrière. Les deux personnages ont d’ailleurs un caractère similaire et une voix française particulièrement proche -il s’agit de Michel Papineschi, doubleur officiel de Robin Williams et par ailleurs de John Shea / Lex Luthor dans la série Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman.

Il est amusant de voir à quel point certains films, pourtant calibrés et vendus tels des produits comme les autres, révèlent malgré tout des constantes chez des réalisateurs ; j’en veux pour preuve ce Revenge qui, mettant en avant un Kevin Costner charismatique en diable (c’était sa grande époque, juste avant son Danse avec les loups, Bodyguard et l'année du puissant JFK), propose par sa séquence d’introduction -un vol d’avions de combat-, une prolongation à Top Gun, réalisé par Scott quelques années auparavant. Le personnage de Cochran (Costner) peut tout à fait personnifier le Maverick de Top Gun, en fin de carrière. Les deux personnages ont d’ailleurs un caractère similaire et une voix française particulièrement proche -il s’agit de Michel Papineschi, doubleur officiel de Robin Williams et par ailleurs de John Shea / Lex Luthor dans la série Loïs et Clark : les nouvelles aventures de Superman.

Outre cette première remarque, Tony Scott trousse un film étrange, qu’on peut sans mal qualifier de schizophrène. On y voit en effet s’opposer deux parties clairement distinctes.

Dans la première partie, Kevin Costner s’amourache de la belle Madeleine Stowe, amour interdit car c’est la femme d’une sorte de parrain, autrement bon pote avec Costner. Cette première partie est vraiment à la limite du ridicule aujourd’hui, oscillant entre un esprit Harlequin (pas les bonbons, hein, la série de bouquins), je dis bien esprit car je m’attache juste à leurs couvertures incroyablement kitsch, et une bluette digne d’un téléfilm érotique qui firent les chaudes soirées de M6. Le summum étant la scène "torride" en voiture décapotable, le Costner faisant presque claquer le string de la jeune femme quand elle lui monte dessus. Notez quel sens de la poésie étreint soudain les lignes de cette chronique ! Érotisme de bas étage donc, souligné au stabilo par une musique d’ascenseur, au synthé, toujours de la même eau. On se dit alors, pourquoi pas, ok, mais le film s’appelle Revenge, alors elle arrive quand cette vengeance ? Elle arrivera, mais il faudra attendre... attendre encore... et là, quand les deux tourtereaux sont pris sur le fait, ça commence !

La fameuse vengeance du bad guy (Anthony Quinn, toujours vif) fait totalement bifurquer le ton du métrage : violent, viscéral, limite vigilante movie, la deuxième est aussi excessive dans les images chocs que l’était la première dans la guimauve. La jeune femme défigurée et un Kevin Costner tuméfié sont, il faut bien l’avouer, assez marquantes.

La furie presque barbare de la deuxième partie emporte l’adhésion, mais le souvenir de la première, terriblement datée, reste l’impression la plus prégnante qui se dégage du film. Mais peut-être que Tony Scott n’est pas ma tasse de thé... -

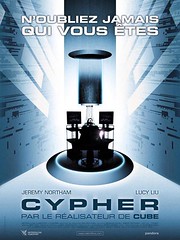

Cypher (2003)

Un film de Vincenzo Natali

Même si je ne pense pas que ce film soit "indéfendable", il reste tout du moins mésestimé par le plus grand nombre. Il s’agit s’un trip très construit, à cheval entre espionnage, SF et thriller paranoïaque, dans lequel Morgan Sullivan (Jeremy Northam) incarne l’homme ordinaire qui veut changer de vie : il devient alors espion industriel pour la firme Digicorp, mais ses missions sont, comment dire, loin de celles d’un James Bond, jugez plutôt : il se rend à des conférences pour enregistrer des discours sans intérêt... On se doute rapidement qu’il est utilisé.

Même si je ne pense pas que ce film soit "indéfendable", il reste tout du moins mésestimé par le plus grand nombre. Il s’agit s’un trip très construit, à cheval entre espionnage, SF et thriller paranoïaque, dans lequel Morgan Sullivan (Jeremy Northam) incarne l’homme ordinaire qui veut changer de vie : il devient alors espion industriel pour la firme Digicorp, mais ses missions sont, comment dire, loin de celles d’un James Bond, jugez plutôt : il se rend à des conférences pour enregistrer des discours sans intérêt... On se doute rapidement qu’il est utilisé.

Opérant une variation chromatique tout au long du film, passant d’un ensemble désaturé qui s’agrémente peu à peu de couleurs, pour finir dans une apothéose bariolée, Vincenzo Natali construit son film par petites touches impressionnistes. Le moment du premier véritable envahissement de couleurs à l’écran accompagne ainsi la révélation conjointe, pour le personnage principal comme pour le spectateur, d’une première vérité, dans ce monde où l’information semble toujours cachée. De plus, le glissement progressif d’un genre à l’autre suit cette variation chromatique, et la découverte progressive de la vérité par Sullivan. Même si le début du métrage fait invariablement penser à un Matrix du pauvre, il ne faut pas s’y fier. Derrière un budget qu’on n’imagine certes pas à la hauteur des ambitions du cinéaste -les effets spéciaux sont très visibles-, le film déroule sa trame avec une droiture et une absence d’ironie qui le sert bien. Le jeu des doubles, illustré ici jusqu’aux antagonismes des multinationales qui s’affrontent, donne un léger vertige par la richesse des virages scénaristiques, qui s’estompera cependant bien vite, n’ayez crainte. La dernière partie, qui démêle le vrai du faux, est jouissive pour qui y est réceptif (j’en suis, évidemment).

Lucy Liu est bien castée dans un rôle ambigu, personnage coloré et atypique dans un univers formaté où l’on ne parle que de données échangées, volées, à prendre... Jeremy Northam, quant à lui, a la bonne tête et les manières maladroites de l'homme dépassé par les événements, mais qui jouit en même temps de ce revirement dans sa vie. Northam reste, malheureusement, trop discret dans le paysage cinématographique.Ne se prétendant pas autre chose qu’un divertissement, le film surprend par sa foule d’idées, dont certaines sont franchement casse-gueule -la citation de La mort aux trousses, transposée de nuit, et l’apparition qui s’en suit-, mais qui organise tranquillement sa petite réussite, en sachant bien qu’il ne révolutionne pas le genre. Je rapprocherais volontiers Cypher d’un Passé Virtuel (Josef Rusnak, 1999), voire d’un Planète hurlante (Christian Duguay, 1996), deux films qui n’ont pas la réputation qu’ils méritent. Sans être des chefs d’œuvres évidents, ils sont des réussites, tant formelles que scénaristiques, et font du bien pour leur fraîcheur.

-

Ciné d'Asie : Un seul bras les tua tous (1967)