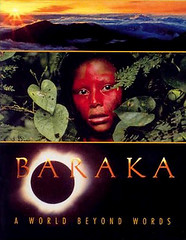

Un film de Ron Fricke

Baraka, mot indien passé dans le langage populaire ayant la signification de chance, prend également le sens d'énergie divine, une énergie collective, un flux qui traverse les individus. C'est en référence à cette dernière définition que s'est constitué le titre du film, Baraka.

Baraka, mot indien passé dans le langage populaire ayant la signification de chance, prend également le sens d'énergie divine, une énergie collective, un flux qui traverse les individus. C'est en référence à cette dernière définition que s'est constitué le titre du film, Baraka.

En effet, on peut voir dans ce documentaire aux parti-pris aussi étranges qu'intéressants (une succession de plans, tournés aux quatre coins du monde, sans paroles, dont l'ensemble fait sens par la grâce du montage et de la musique qui l'accompagne) les paysages magnifiques du mont Everest, en passant par la forêt amazonienne, les chutes d'Iguaçu ou les nombreux temples thaïlandais. Autour de ces plans, on voit certaines constantes, en rapport avec cette énergie collective dont nous parlions : nombre de rituels sont ainsi données à voir, dont la dimension la plus extraordinaire est l'illustration de l'énergie collective, comme si la volonté individuelle n'existait plus, pour former entre plusieurs individus une même force motrice ; on a ainsi droit, de la part des indiens d'Amérique du Sud, à une transe dont chacun n'est qu'un élément constitutif d'un grand tout qui le dépasse. Mais la séquence la plus incroyable est bien les milliers de pélerins faisant le tour de la Ka'ba à la Mecque, telle que le veut la tradition religieuse. On a alors vraiment cette sensation que tout bouge d'un même élan, et possède une force autonome dont les humains ne sont que les porteurs, les utilisateurs occasionnels.

Bien qu'étant (re)connu pour ses images splendides, véritable diaporama idéal, le film véhicule toujours une dimension écologique et dénonciatrice de la façon dont l'homme s'est approprié la terre ; ainsi, il a forgé sa propre prison -c'est en tous les cas le sens précis d'une séquence qui fait mal, montrant des centaines de poussins destinés à l'élevage en batteries, en alternance avec les allers et venues observées dans le métro de Tokyo, en accéléré, et sur la même musique industrielle. Les hommes sont alors clairement assimilés à ces poussins qu'ont amènent par un tapis roulant à leur fin proche, sans avoir eu de réel but qu'autre chose que de nourrir le ventre de la terre. Les individus sont pris, de la même façon, dans une machine à broyer de l'humain. En allant vers des choses encore plus dures (la guerre, les camps de concentration), Baraka entend dresser un portrait sans complaisance de l'humanité, qui fait sens, et est dans le même temps rempli d'espoir.

Baraka fait partie du même corum de films que la trilogie des qatsi, dont le chef-opérateur n'est autre que Ron Fricke ; on rapprochera également un autre film documentaire réalisé ces dernières années, Mana, le pouvoir des choses, réalisé par Peter Friedman et Roger Manley ; on y retrouve le même intérêt pour illustrer l'immatériel, une sorte de force qui viendrait ici des choses elles-mêmes, telle le fameux rocher doré de Kyaiktiyo, qui, selon la tradition, tiendrait en équilibre grâce à un cheveu de Bouddha.

Une expérience sensorielle et intellectuelle, voilà ce que propose et réussit le film de Fricke. Même si les passages les plus durs nous inconfortent, alors que, par ailleurs, les sites spectaculaires nous exaltent, il s'agit à mon humble avis d'un mal nécessaire.

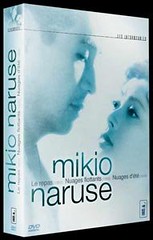

Alors qu’il y a quelques mois, nous découvrions son chef d’œuvre, Nuages flottants (1955), dont on reparlera à coup sûr dans ces colonnes, la vision d’autres films de ce réalisateur prolixe (une carrière de 90 films, ça n’est pas rien) s’imposait. C’est chose faite aujourd’hui grâce au coffret édité il y a quelques années par Wild Side Video dans ses fameux Introuvables. Nuages d’été nous montre une famille d’agriculteurs, dont le patriarche tient à garder le contrôle. En effet, une des lignes d’évolution du film sera l’envie des enfants de s’affranchir de cet héritage agricole, en voulant devenir étudiant, commerçant...

Alors qu’il y a quelques mois, nous découvrions son chef d’œuvre, Nuages flottants (1955), dont on reparlera à coup sûr dans ces colonnes, la vision d’autres films de ce réalisateur prolixe (une carrière de 90 films, ça n’est pas rien) s’imposait. C’est chose faite aujourd’hui grâce au coffret édité il y a quelques années par Wild Side Video dans ses fameux Introuvables. Nuages d’été nous montre une famille d’agriculteurs, dont le patriarche tient à garder le contrôle. En effet, une des lignes d’évolution du film sera l’envie des enfants de s’affranchir de cet héritage agricole, en voulant devenir étudiant, commerçant... To live and die in L.A., titre original bien meilleur que son équivalent passe-partout français, sonne comme une épitaphe, ainsi qu’une note d’intention, basique mais bien servie, dans un film qui est le produit de son époque. Polar léché, montrant des flics en jeans marchant comme des cow-boys (ah, la démarche de William Petersen...) vivant dans des villas ensoleillées au bord de la côte californienne, le film pourrait être démodé aujourd’hui. Accompagnée d’une bande originale alignant des titres eighties en diable, il reste pourtant un grand moment de cinéma.

To live and die in L.A., titre original bien meilleur que son équivalent passe-partout français, sonne comme une épitaphe, ainsi qu’une note d’intention, basique mais bien servie, dans un film qui est le produit de son époque. Polar léché, montrant des flics en jeans marchant comme des cow-boys (ah, la démarche de William Petersen...) vivant dans des villas ensoleillées au bord de la côte californienne, le film pourrait être démodé aujourd’hui. Accompagnée d’une bande originale alignant des titres eighties en diable, il reste pourtant un grand moment de cinéma.

Après un premier film, Calvaire, qu’on peut qualifier sans mal de dérangeant, le belge fou revient avec un film-trip, véritable déambulation hallucinée dans les cités bariolées de Thaïlande, puis dans la forêt Birmane, où nous suivons donc les pas d’un couple, interprété par Emmanuelle Béart et Rufus Sewell (Dark City, Chevalier), mis à mal par la perte d’un enfant. La possibilité de le retrouver va faire basculer leur vie une nouvelle fois.

Après un premier film, Calvaire, qu’on peut qualifier sans mal de dérangeant, le belge fou revient avec un film-trip, véritable déambulation hallucinée dans les cités bariolées de Thaïlande, puis dans la forêt Birmane, où nous suivons donc les pas d’un couple, interprété par Emmanuelle Béart et Rufus Sewell (Dark City, Chevalier), mis à mal par la perte d’un enfant. La possibilité de le retrouver va faire basculer leur vie une nouvelle fois.