Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film :

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film :

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

Un film de Fritz Lang

Film jumeau de La cinquième victime, L'invraisemblable vérité sort la même année, et garde un petit rôle pour les médias, grand thème du précédent film. Ceux-ci vont relater avec moult détails le périple judiciaire que vit Tom Garrettt, ancien journaliste qui, pour faire "un bon papier" sur les dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, crée les preuves de son implication dans le meurtre d'une jeune femme. ce point de départ, assez invraisemblable, fait du film non pas un polar, comme cela pourrait être le cas, mais démonte bien le mécanisme de falsification de preuves, comme un modèle inversé du film policier, où l'accent est généralement donné sur la recherche de preuve par une figure de l'autorité judiciaire : flic, détective, inspecteur d'assurances, etc. La cinquième victime partage donc aussi cet aspect faussement policier pour parler d'autre chose. Ici, les longs temps qui voient le complice de Garrett prendre les photos des preuves falsifiées, pour composer son dossier de demande de grâce une fois que Garrett sera inculpé puis condamné, fait montre du mécanisme machiavélique apparemment bien huilé qu'utilisent les deux compères. Ainsi, ils démontreront peut-être que le système d'inculpation de la justice américaine, se satisfaisant de preuves indirectes et que, "beyond a reasonable doubt" - titre original du film, "au-delà de tout doute raisonnable", un accusé peut être condamné injustement.

Film jumeau de La cinquième victime, L'invraisemblable vérité sort la même année, et garde un petit rôle pour les médias, grand thème du précédent film. Ceux-ci vont relater avec moult détails le périple judiciaire que vit Tom Garrettt, ancien journaliste qui, pour faire "un bon papier" sur les dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, crée les preuves de son implication dans le meurtre d'une jeune femme. ce point de départ, assez invraisemblable, fait du film non pas un polar, comme cela pourrait être le cas, mais démonte bien le mécanisme de falsification de preuves, comme un modèle inversé du film policier, où l'accent est généralement donné sur la recherche de preuve par une figure de l'autorité judiciaire : flic, détective, inspecteur d'assurances, etc. La cinquième victime partage donc aussi cet aspect faussement policier pour parler d'autre chose. Ici, les longs temps qui voient le complice de Garrett prendre les photos des preuves falsifiées, pour composer son dossier de demande de grâce une fois que Garrett sera inculpé puis condamné, fait montre du mécanisme machiavélique apparemment bien huilé qu'utilisent les deux compères. Ainsi, ils démontreront peut-être que le système d'inculpation de la justice américaine, se satisfaisant de preuves indirectes et que, "beyond a reasonable doubt" - titre original du film, "au-delà de tout doute raisonnable", un accusé peut être condamné injustement.

Les ponts entre les deux films ne s'arrêtent pas là : on se souvient que le couple amoureux laissait sonner le téléphone dans le dernier plan de La cinquième victime. Dans une de leur première scène commune, Tom Garrett (Dana Andrews) et Susan Spencer (Joan Fontaine) sont face à un téléphone qui sonne, pour cette fois y répondre. Et leur couple va, durant les 1h20 du film, être mis à mal par l'aventure supposée de Garrett avec une jeune femme.

La volonté de Garrett durant le film est difficilement compréhensible, comme il a l'air de s'embourber lui-même dans une affaire dont, très clairement il ne peut pas sortir indemne ; on sent ici poindre l'ombre du film noir, bien plus que dans La cinquième victime. Même avec ce que le spectateur recueille en matière d'informations, sa volonté ne peut être comprise que comme une pulsion sacrificatrice, et/ou masochiste. De plus, son mariage proche avec Susan devrait en faire un heureux homme : comme on le voit se lancer à corps perdu dans cette aventure, et dans la rédaction d'un livre (fil narratif qui sera cependant rapidement abandonné) qui met une barrière à leurs projets communs, sa passion pour elle a l'air peu aboutie. Mais le film est également sur le jeu des apparences, et comme on le sait, elles sont souvent trompeuses. Alors, même si l'on devine rapidement un des événements majeurs du film (le seul détenteur de la vérité de la falsification des preuves meurt accidentellement en emportant les preuves avec lui), les méandres de l'intrigue -qui, dans le dernier quart, prend la forme d'un film de plaidoirie- nous révèle quelques surprises.

Comme le relève justement Bernard Eisenschitz dans le fabuleux livre proposé en complément, toute la valeur du film se situe dans l'écart entre ce qui est dit et montré au spectateur, et ce qu'il ne sait pas. Ainsi, certains révélations faites par l'accusation lors du procès viendront soit conforter le savoir du spectateur, ou alors il se satisfera intégralement des réponses apportées par Garrett. Le cheminement pour arriver à la vérité est tout de même tortueux, pour au final justifier une institution que Lang semble tout de même accuser, étant lui-même totalement opposé à la peine de mort, comme le personnage de l'éditorialiste complice de Garrett.

Si je ne révélerai pas la fin du film, tout au moins puis-je avancer qu'elle préfigure les films à twist qui étaient fort peu répandus au milieu des années 50 ; dans le même temps, le procédé peut sembler malhonnête, allant à l'encontre de tout ce qui a précédé. Ce serait manquer pas mal d'indices qui sont semés tout au long du film. Mais Lang, en grand maître de la rhétorique cinématographique, démontre aussi, si besoin l'était, de l'immense force de persuasion de l'objet film. Et, rien que pour cela, cette Invraisemblable vérité vaut le coup d'être vue !

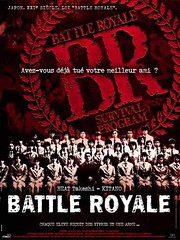

Un film de Kinji Fukasaku

Dans un futur proche, suite à la constatation d’une trop grande délinquance chez les jeunes, une classe de troisième, sélectionnée au hasard, va se retrouver sur une île déserte afin de participer à Battle Royale, un jeu où out le monde doit s’entre-tuer. Le seul moyen d'y réchapper est d’être le seul survivant au bout de trois jours. Dans ce contexte, que deviennent les amitiés, et encore plus les haines, les jalousies ?

Dans un futur proche, suite à la constatation d’une trop grande délinquance chez les jeunes, une classe de troisième, sélectionnée au hasard, va se retrouver sur une île déserte afin de participer à Battle Royale, un jeu où out le monde doit s’entre-tuer. Le seul moyen d'y réchapper est d’être le seul survivant au bout de trois jours. Dans ce contexte, que deviennent les amitiés, et encore plus les haines, les jalousies ?

Avançons d'abord que le concept, d'une force peu commune, n’est malheureusement pas utilisé jusqu’au bout ; cependant, si on a voulu du choc, on est servi. Les élèves ont leurs armes, donnés par les autorités en présence. Ils sont très (trop?) rapidement prêts à se tuer les uns les autres. Ils captent vite le but du jeu, paniquent aussitôt ; Kitano, en prof implacable, mais aussi désabusé, est magistral.

Ce qui marque, c’est la force du message, mis en images très brutalement. Le pays, marqué depuis ses origines par le culte de l’excellence, est le seul où le suicide représente le plus fort taux de mortalité chez les jeunes. Une fois ces données en tête, le film n’apparaît plus alors que comme une extension de la réalité. L’île représente le Japon à échelle réduite, et les étudiants sa population. Au centre du microcosme, les passions, les haines, les rancœurs se transforment en un double monstrueux, la pulsion de mort.

La violence crue est aussitôt désamorcé par toutes sortes d’artifices : l’introduction d’une possible histoire d’amour et la fameuse superposition de la musique classique sur des scènes d’horreur.

La charge subversive de ce film (Fukasaku filme l’échec de son pays) est incomparable. Le décompte des décès est imparable, précis et cruel. Cela accentue la banalité de la mise à mort dans le contexte créé par le scénario.

Quelques scènes sont réellement inoubliables, et pour longtemps : l’exposé de Kitano dans la salle de classe, le gunfight dans le phare, une déclaration d’amour dramatique, … Présidé par une air lancinant de révolte qui gronde, le film reste aujourd'hui aussi fort qu'à sa sortie, brutal et désespéré.

Un film de Tsui Hark

Le sieur Tsui Hark se fait plutôt rare ses temps-ci. Son dernier film, Seven Swords, est sorti depuis sept ans déjà, malgré sa participation à Triangle (Hark, Lam & To, 2008). C'est dire si son nouvel objet filmique non-identifié était attendu (au moins par nous). Jadis précurseur et maître d'une fantasy fantasque et survoltée (Zu, les guerriers de la montagne magique et sa suite), en passant par le film de super-héros (Black Mask, 1995) et le film historique, avec la saga Il était une fois en Chine, Il nous joue un bien beau tour avec son Détective Dee, personnage ayant réellement existé s'employant à résoudre les affaires les plus tortueuses.

An 690. La veuve du dernier empereur en date va prochainement accéder au trône. Des meurtres inexpliqués -les victimes prennent feu et décèdent dans d'affreuses souffrances- viennent perturber les préparation de la cérémonie, dont la construction d'un gigantesque bouddha.

Malgré des effets spéciaux peu convaincants (les décors numériques se révèlent constamment sous leur vrai visage, soit un artifice voyant), Hark s'empare du matériau de base pour l'intégrer intelligemment dans son œuvre. Ainsi, les instants fantaisistes et extravagants peuplant sa filmographie se retrouvent ici par bribes savoureuses (un cerf qui parle, un mystérieux prêtre qui vole et s'évanouit dans les airs), pour ensuite trouver une explication rationnelle, déterrée des décombres de la croyance et des superstitions par le réaliste Dee. Comme on a plaisir à se laisser emporter par ce flot de magie, de complots, de romance échevelée et de cadrages survoltés -la bataille entre Dee et le Grand Prêtre est ahurissante ! Les personnages, interprétés par un casting impeccable (Andy Lau, Tony Leung Ka Fai, Li Bingbing), nous emmène dans un théâtre d'événements aussi invraisemblables que touchants.

Les belles scènes de combat, d'une lisibilité de tous les instants grâce aux chorégraphies de l'excellent Samo Hung, participent à la narration et amènent des idée visuellement excitantes. Celui opposant Dee au pseudo-grand maître, dans les grottes utilise le décor à bon escient, dessinant l'incertitude et les difficultés d'un combat dans ces zones sombres. Retrouvant par moment la furie cinématographique de The Blade, Tsui Hark démontre que son énergie, sa soif de filmer est intacte.

Entre policier, film de sabre et fantastique, Dee nous offre un cocktail inédit, recelant aussi de touches d'humour -la relation entre Dee et la jeune fille-, certes gâché par quelques effets spéciaux mal gérés. Il n'en est pas moins un bon film, haletant, dépaysant, constituant un retour aux premières amours de Hark pou les personnages historiques et les contes d'épées. Pas encore un chef d’œuvre, mais un moment vraiment plaisant, qui fait plaisir à voir dans une production contemporaine globale peu enthousiasmante.