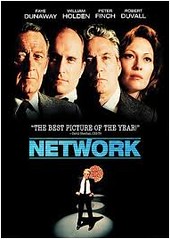

Un film de Sidney Lumet

"Qu'est-ce que la télévision ?" semble être la question à laquelle veut répondre le réalisateur Sidney Lumet, d'une façon à la fois subversive et théâtralisée. Le titre original, par son sobre nom commun ("Network", le réseau), donne au monde de la télévision des allures de corporation opaque, secrète et toute-puissante. En cela, le film s'insère parfaitement dans une série d’œuvres magistrales tournées dans les années 70, exploitant les thématiques du complot, de la défiance envers les autorités légitimes, et enfin de la manipulation du public. Dans le même temps, il décrit aussi une société qui se délite, se transforme, sous l'effet conjugué d'un état de crise et des nouvelles opportunités qui se dessinent. Voyons s'il réussit sa démonstration aussi bien que Les hommes du président (Alan J. Pakula, 1976), Conversation secrète (Francis Ford Coppola, 1974), ou encore Les trois jours du condor (Sydney Pollack, 1975).

"Qu'est-ce que la télévision ?" semble être la question à laquelle veut répondre le réalisateur Sidney Lumet, d'une façon à la fois subversive et théâtralisée. Le titre original, par son sobre nom commun ("Network", le réseau), donne au monde de la télévision des allures de corporation opaque, secrète et toute-puissante. En cela, le film s'insère parfaitement dans une série d’œuvres magistrales tournées dans les années 70, exploitant les thématiques du complot, de la défiance envers les autorités légitimes, et enfin de la manipulation du public. Dans le même temps, il décrit aussi une société qui se délite, se transforme, sous l'effet conjugué d'un état de crise et des nouvelles opportunités qui se dessinent. Voyons s'il réussit sa démonstration aussi bien que Les hommes du président (Alan J. Pakula, 1976), Conversation secrète (Francis Ford Coppola, 1974), ou encore Les trois jours du condor (Sydney Pollack, 1975).

Howard Beale (Peter Finch, extatique), présentateur télé de son état, transforme un soir son journal en pamphlet révolté, foutraque et vengeur contre la société du mensonge et de la manipulation qui s'est bâti aux États-Unis, notamment par le biais de son médium, la télévision. Sa diatribe est perçue comme un pétage de plomb manifeste par la direction, qui le renvoie. Mais contre toute attente, l'audience de la chaîne grimpe lors de ses apparitions. Cet homme, qui dit tout haut ce que la population silencieuse mais affectée pense tout bas, est sur le fil. Sa chronique plaît à la chaîne non pas pour son contenu, mais pour les chiffres qu'elle engendre. "Bienheureux les ignorants..." Lui n'est pas dupe, et ça le tue. Alors, il met en scène chaque soir un show aux accents éminemment religieux (la séquence où il exhorte les gens de lever de leur fauteuil et de crier à la fenêtre "J'en ai ma claque de tout ça !" fait passer une énergie religieuse, quasi-mystique, par l’intermédiaire du poste cathodique : intéressant) théâtralisé au possible, pour donner à voir la télévision comme un spectacle manifeste, non comme une réalité possible sur laquelle les spectateurs calquerait leurs fantasmes. On y aperçoit l’envers du décor, ses déplacements ne se limitant pas aux bordures du plateau. Les cadrages montrent les opérateurs, les caméras, les câbles... Tout un monde pour créer l'illusion. Ses vociférations discontinues font écho au flux tout aussi ininterrompu qui s'échappe de Diana Christensen (Faye Dunaway, décidément une muse pour ce type de films dans les années 70), productrice prédatrice à l’affût du nouveau programme qui fera grimper son audimat.

Vivant pour son travail, elle aime que tout aille vite et progresse encore plus vite. Prenant comme amant Max Shumacher (William Holden), responsable de département du Network, elle parvient à récupérer un concept d'émission unique : des films de braquages ou d'actes criminels tournés par les malfaiteurs eux-mêmes. La réalité rejoint la fiction, dans un élan de suspense et de crime : jackpot ! On retrouvera plus tard une situation similaire avec le Max Renn de l'immense Videodrome (David Cronenberg, 1983) : la quête d'une nouvelle sorte de télé-réalité, inspirée des reportages live sur la guerre du Viêt-Nam et des meurtres télévisés de Lee Harvey Oswald, de Robert Kennedy, et bien sûr du choc fondateur, le film d'Abraham Zapruder montrant l'assassinat du président JFK.

Les thèmes sont là, puissants ; la critique de la télévision, objet du mal vendu aux ultra-libéraux de tous poil, est acerbe. En ce 21ème siècle, les téléspectateurs en sont tout à fait informés, et l'on peut dire que les dialogues ultra-référentiels (la plupart sont en effet construits sur des métaphores autour de la télévision : la vie ne serait qu'une pâle copie d'un programme télé très calibré) nous paraissent ampoulés. On a compris le message ! Le film veut montrer un monde fabriqué et régit par la soif de pouvoir (ici, l'audimat). Soit. Mais il devient du même coup, lui aussi, un spectacle théâtral et excessif, un peu épuisant à la longue. Des séquences surnagent et l'on ne s'ennuie pas, cependant : le tête-à-tête entre Beale et le directeur de la chaîne qui l'oblige à transformer son discours pour dire désormais le contraire sonne comme un rêve : les décors sont réduits à une rampe de lumière, donnant la part belle à un clair-obscur très scénographié. La ferveur quasi-religieuse, la encore, donne l'impression que le présentateur dépressif se paye un tour en enfer !

À l'époque, Network a du détonner, avançant avec sa thèse cheville au corps. Aujourd'hui, ce sont surtout ses défauts que l'on remarque, au milieu certes de performances ahurissantes (Faye Dunaway, Peter Finch et Beatrice Straight, qui incarne la femme de William Holden, repartant chacun avec un oscar sous le bras). Le thème est évidemment toujours autant d'actualité, mais la forme est usée.

Commentaires

Salut Raphael,

Je parcours de temps en temps ton blog quand j'ai un peu de temps. Je n'arrive pas à la même conclusion que toi sur "Network". J'ai adoré ce film, même si il est évidemment très marqué Seventies. Je me souviens avoir eu un vrai choc et un vrai enthousiasme.

Amicalement.

Stéphane.

Hello Stéphane,

merci pour ton commentaire sur cet article qui commençait à dater. Les thèmes sont puissants, mais la forme est pour moi datée ; alors que j'adore les films contestataires et dépressifs des années 70, celui-là m'a laissé sur le carreau, par son excès de théâtralité. Il s'agit pourtant d'une date dans le cinéma américain de ces années-là.

A bientôt,

Raphaël

Oui les goûts et les couleurs :)