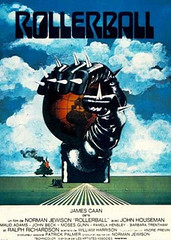

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique de Rollerball (Norman Jewison, 1975) :

états-unis - Page 52

-

Rollerball (1975)

-

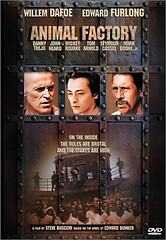

Animal Factory (2000)

Un film de Steve Buscemi

Cet excellent acteur/réalisateur qu’est Steve Buscemi nous sert un exemple du film carcéral dans toute sa dure réalité ; bien que l’intrigue se situe dans la prison de San Quentin, une des plus anciennes des Etats-Unis et lieu de maints autres films avant celui-ci, le film a été tourné dans une ancienne prison d’état à Philadelphie. Adapté du roman de Eddie Bunker, qui connaît San Quentin comme sa poche (il y a séjourné 18 ans, semble-t-il), Animal Factory est d’abord un film de gueules incroyables, à commencer par un Willem Dafoe, tête rasée, excellent. A celui-là s’ajoute l’ex-taulard Danny Trejo, tout en balafres, connu pour jouer les seconds rôles chez Robert Rodriguez. Mickey Rourke, méconnaissable (pléonasme), est à contre-emploi dans un rôle... borderline dont je vous laisserais la surprise. Eddie Bunker lui-même, après avoir été aperçu dans Reservoir Dogs (Mister Blue, c’était lui), joue un rôle secondaire. Au milieu de toute cette troupe, qui reconstitue de façon convaincante une ambiance toujours sur le fil, entre vie et mort, le jeune Ron Decker (Edward Furlong, disparu des écrans et c’est bien dommage) doit rentre dans les cases, se conformer aux usages hors-normes d’une société de psychopathes.

Cet excellent acteur/réalisateur qu’est Steve Buscemi nous sert un exemple du film carcéral dans toute sa dure réalité ; bien que l’intrigue se situe dans la prison de San Quentin, une des plus anciennes des Etats-Unis et lieu de maints autres films avant celui-ci, le film a été tourné dans une ancienne prison d’état à Philadelphie. Adapté du roman de Eddie Bunker, qui connaît San Quentin comme sa poche (il y a séjourné 18 ans, semble-t-il), Animal Factory est d’abord un film de gueules incroyables, à commencer par un Willem Dafoe, tête rasée, excellent. A celui-là s’ajoute l’ex-taulard Danny Trejo, tout en balafres, connu pour jouer les seconds rôles chez Robert Rodriguez. Mickey Rourke, méconnaissable (pléonasme), est à contre-emploi dans un rôle... borderline dont je vous laisserais la surprise. Eddie Bunker lui-même, après avoir été aperçu dans Reservoir Dogs (Mister Blue, c’était lui), joue un rôle secondaire. Au milieu de toute cette troupe, qui reconstitue de façon convaincante une ambiance toujours sur le fil, entre vie et mort, le jeune Ron Decker (Edward Furlong, disparu des écrans et c’est bien dommage) doit rentre dans les cases, se conformer aux usages hors-normes d’une société de psychopathes.

Buscemi filme en gros plans, ou du moins toujours serrés, tentant de cerner dans les plus infimes expressions le ressenti d’être emprisonné ; en étant au plus proches des rides, cicatrices, cernes des protagonistes, il fait de ces marques de la vie le temps qui passe, long, bien long, et dont la brutalité laisse des traces indélébiles, qu’elles soient visibles ou psychologiques.

Dans cet écrin de réalisme, où les prisonniers s'organisent en clans, en binômes (le protecteur et son protégé / parfois souffre-douleurs), et façonnent un cercle vicieux immuable, provocation / agression / vengeance, on sent l’empreinte prégnante d’un Oz, dominant depuis sa fenêtre télévisuelle tout la représentation de l’univers carcéral depuis la création du show. Buscemi, dans sa démarche, ne peut qu’emprunter un chemin déjà tracé par cette magistrale série.

Malgré tout, la relation Willem Dafoe / Edward Furlong échappe aux stéréotypes et aux craintes du personnel encadrant de la prison, créant une fraternité nécessaire dans un monde sans pitié, où les prisonniers s’entretuent et où, quand ce n’est pas eux qui s’en chargent, des surveillants impersonnels (on ne distinguent que leur silhouette) mitraillent à vau-l’eau.

Caractères hétéroclites, besoin de reconnaissance et survie, les prisonniers apparaissent bien comme des animaux, pour lesquels la liberté n’est qu’un fantôme. Furlong redonne vie à cet espoir pour Dafoe, et c’est ce qui est beau dans ce film. On en parlera donc comme d’un essai assez réussi, mais où le personnage de Furlong aurait peut-être du être traité plus en profondeur... A découvrir toutefois ! -

Peter Ibbetson (1935)

Consulter la chronique du film

-

La fille de Ryan (1970)

Un film de David Lean

Dès les premiers instants du film, on est littéralement saisi. Transporté par la beauté magistrale de cette côte irlandaise, de cette plage de sable fin et de cette eau turquoise qui semble baigner tout le cadre. Dégageant un lyrisme et un romantisme certain, ces couleurs convoquent le souvenir des films de Douglas Sirk, souvent soutenus par les teintes d’un flamboyant Technicolor.

Histoire d’amour sur fond de 1ère guerre, récit sur la perte de l’innocence, La fille de Ryan subjugue d’abord par l’adéquation entre le fond et la forme. Cette plage irréelle, véritable paradis, symbolise les espoirs de la jeune Rosy, amoureuse de son maître d’école... qui, contre toute attente, ne va pas poser beaucoup de problèmes pour la prendre pour femme. Rosy est donc déjà sous le coup d’un interdit dans son petit village traditionnel, mais, au moins, elle a ce qu’elle désirait. Ou plutôt... elle ne sait pas vraiment ce qu’elle veut. Son père dit d’elle, dès le tout début, qu’elle a "tous ces hommes dans sa tête", et se rendra compte lors d’une discussion avec sa fille à quel point elle est désorientée.

Son rêve n’est pas vraiment conforme à son idéal, tel son amour de Professeur, qui prendra 30 secondes de la nuit de noces, pour lui faire découvrir les joies (fatiguées) de l’amour charnel. De son plein gré, elle s’est enfermée dans une vie qui ne lui plaît guère, elle, pleine de l’insouciance et de la vigueur de la jeunesse. Lorsqu’un nouveau major anglais arrive dans le campement proche du village, elle décidera de se tourner vers lui pour obtenir une plus grande satisfaction, et faire prendre corps à son rêve, déçu jusque là. Elle entérine alors un nouvel interdit, car son village est un nid de résistance face aux anglais, et cette liaison est signe d’une trahison manifeste pour les esprits échauffés par la bière que sont les habitants de ce bourg perdu. Les trajectoires, décisions des personnages se font soit dans l’inconscience des conséquences, à l’image de Rosy, ou, à l’inverse, dans la trop grande conscience des effets de ces actions, comme Ryan, le père de Rosy, qui, comble de la contradiction, permet à la fois à la résistance de triompher dans un premier temps, puis à la police d’arrêter lesdits résistants.

Ryan, entre deux eaux, car à la fois informateur des anglais et digne serviteur de la résistance, occupera cette double tâche jusqu’au bout de notre histoire. Le personnage du major est aussi intéressant, tout en silence, traumatisé par les horreurs de la guerre passée au front, exprimant un besoin de réconfort tel, que la scène de sa rencontre avec Rosy est comme un éclair dans sa nuit.

Les tonalités de couleurs accompagnent, soulignent les états d’âme de la jeune Rosy, passant de franches couleurs éclatantes lors de ces doux moments à des teintes grisâtres lorsque la réalité reprend le dessus, notamment dans toutes les scènes au village. On a une opposition caractéristique entre la côte et son étendue d’eau semblant se poursuivre à l’infini, lieu de tous les espoirs, possibilité d’évasion par le corps ou par l’esprit, et le village boueux et rempli de qu’en dira-t-on et de méchantes commères (les filles de joie), se refermant comme un cachot derrière les aspirations romanesques de la jeune fille.

Un personnage du village, ceci dit, est une bête magnifique, un quasimodo simplet, qui joue un fou du roi à la perfection et constitue le réceptacle de la haine viscérale des villageois envers la différence, l’altérité. La relation qu’il nouera en pointillé avec Randolph Doryan, le major anglais, est touchante dans un effet de vérité surprenant.

Péchant cependant par trop de longueurs, les errements de Rosy, du maître d’école (très bon Robert Mitchum, qui a sûrement la plus grande scène du film, celle où il est le témoin fantasmé de la ballade de sa femme et de son amant sur la plage) et du major naviguent encore longtemps dans les esprits après sa vision. Preuve, s’il en est besoin, de sa puissance d’évocation. -

Hamburger Film Sandwich (1977)

Un film de John Landis

Plus que la paternité de John Landis, qui réalisa par ailleurs des films oubliables si ce n’est Le loup garou de Londres et le fondamental clip Thriller de Michael Jackson, on retient ici la première incursion cinématographiques des ZAZ, alias Zucker-Abrahams-Zucker, qui allaient par la suite orchestrer les aventures les plus débiles (mais jouissives) en compagnie de Leslie Nielsen et de seconds rôles à mourir de rire dans Y a-t-il un pilote dans l’avion, Y-a-t-il un fill pour sauver la reine et autres Hot Shots !

Plus que la paternité de John Landis, qui réalisa par ailleurs des films oubliables si ce n’est Le loup garou de Londres et le fondamental clip Thriller de Michael Jackson, on retient ici la première incursion cinématographiques des ZAZ, alias Zucker-Abrahams-Zucker, qui allaient par la suite orchestrer les aventures les plus débiles (mais jouissives) en compagnie de Leslie Nielsen et de seconds rôles à mourir de rire dans Y a-t-il un pilote dans l’avion, Y-a-t-il un fill pour sauver la reine et autres Hot Shots !

La veine exploitée par les ZAZ est clairement parodique et ce, dès ce premier essai, film à sketches foisonnant et forcément inégal qui a élevé la parodie à un niveau tout à fait supérieur à ce qu’on pouvait faire auparavant, mais a aussi inspiré des comiques français, notamment les Nuls avec, en première ligne, le culte Grand détournement et La cité de la peur, qui reprend, en francisant les paroles, la chanson du générique de Hamburger Film Sandwich, la Carioca.

On peut donc trouver à HFS (alias Kentucky Fried Movie, référence à la chaîne de fast food américaine KFC, Kentucky Fried Chicken) une dimension télévisuelle vraiment assumée, l’enchaînement non-stop des sketches sans aucun lien narratif entre eux se rapprochant d’un effréné zapping télé. Appuyant cela, les guest-stars aperçus ici et là sont souvent issus du monde télévisuel, à l'image de Bill Bixby , qui incarne à l’époque Bruce Banner dans la série Hulk. Les segments du film sont des publicités, des bandes annonces, des passages d’émissions télé dont la variété empêche la lassitude, mais pas l’ennui. Ce système sera, comme on l’a dit, beaucoup repris par l’école comique des années 90, notamment en France avec Les Inconnus. L’ensemble provoque un sentiment d’amusement discontinu devant l’inégalité comique des situations : on remarque une structure oscillant entre des moments plus calmes, moins euphoriques (certaines tentatives d’humour assez ratées, comme la plupart des blagues dans le segment Pour une poignée de yens, parodie d’Opération Dragon), et d’autres, purement géniales, comme le séance de cinéma en Touchorama, où le spectateur reçoit les mêmes claques, les mêmes brutalités que le personnage principal. C’est souvent dans les passages exploitant le comique de gestes qu’il est le plus réussi : le truc tout bête des élèves d’arts martiaux qui tombent les uns après les autres comme des dominos alors qu’ils sont tous assis en tailleur les uns à côté des autres est d’une simplicité étonnante, mais jouit d’un impact immédiat dans l’accumulation, souvent difficile, de ce genre d’exercice. Le film offre ainsi, sûrement involontairement, un mouvement de vagues comiques, allant d’un échec à une réussite, faisant du tout un ensemble tout à fait regardable, même si jamais franchement passionnant. Le doublage français est d’ailleurs tout à fait dans le ton, et sonne mieux que la version originale, instaurant une distance caractéristique par rapport aux événements dépeints. Il est cependant dommage -et relativement incompréhensible -d’avoir fait de la parodie d’Opération Dragon le segment principal du film (35 min. au compteur), tant les gags accumulés ne valent pas un Big Jim Slade d’anthologie, vu dans un sketch précédent.

S’attaquant à de nombreux genres (érotique, polar, blaxploitation, sentimental, arts martiaux, historique, film catastrophe), on n’y trouve cependant ni le western (pourtant annoncé dans le titre For a fistful of yen, le Pour une poignée de dollars de Sergio Leone), ni le fantastique (si ce n’est une allusion à King Kong qui tombe à plat) ou la science-fiction : c'était avant Star Wars, qui sinon serait passé ici à la moulinette de la parodie, comme il le sera beaucoup par la suite. Expérience plus familière pour les spectateurs d’aujourd’hui, la vision de cet ovni cinématographique a touché au but en cette fin de décennie 70, engrangeant un sacré pactole vu la mise de départ (20 millions de recette pour 1 million de budget !), ce qui a déterminé la carrière des trois drôles pour le reste de leur vie... Précurseur d’une nouvelle "comédie américaine", ce pionnier qu’est HFS est loin d’être le meilleur, mais offre de bon moments, tel ce Touchorama dont on ne se lasse pas...