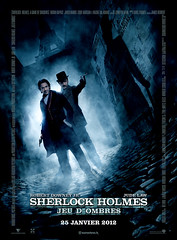

Un film de Guy Ritchie

Iron Man et Sherlock Holmes n'ont pas que leur comédien principal en commun : on peut désormais leur associer la grande déception que constitue leur piètre suite, après un premier opus assez enthousiasmant.

Iron Man et Sherlock Holmes n'ont pas que leur comédien principal en commun : on peut désormais leur associer la grande déception que constitue leur piètre suite, après un premier opus assez enthousiasmant.

On l'a dit, le premier Sherlock Holmes avait le mérite de l'originalité, tout en respectant certains aspects du personnage littéraire. Or, dans ce deuxième essai, le masque tombe : le réalisateur anglais a bien compris le sens du mot formule, recette ou encore redite. Au travers d'une confrontation avec son nemesis historique, le professeur Moriarty (Jared Harris, vu dans Mad Men et The Ward), Guy Ritchie recycle d'une part toutes les figures de son Sherlock Holmes de 2009 : la Holmes-vision à répétition (ni plus ni moins qu'un effet d'ultra-ralenti, déjà vue par exemple dans le premier Spider-Man (2002) de Sam Raimi, ou dans Matrix en 1999), des gags tout aussi récurents sur la relation à tendance homosexuelle entre Holmes et Watson, et surtout, une intrigue complexifiée à l'extrême, résolue en un tournemain avant même qu'elle ne se réalise. Cette accumulation, ce trop-plein confronté à l'inlassable répétition des gimmicks du premier film ont pour résultat... qu'on se fiche totalement de ce qui se déroule à l'écran !

Pas fou, Ritchie connaît tout de même son Holmes-cyclopédie : il glisse de-ci, de-là, quelques références dont les connaisseurs ne seront pas dupes. La chute dans le vide de Holmes et Moriarty rappelle leur duel se soldant par leur disparition dans les chutes du Reichenbach, conté par Arthur Conan Doyle dans The final problem (1893) ; de même, la partie de l'histoire donnant la part belle à Mycroft Holmes, et à une soirée arrosée dans un cabaret est emprunté au beau La vie privée de Sherlock Holmes de Billy Wilder.

Le talent de Moriarty, le "Napoléon du crime", est sous-exploité au possible, ainsi que le potentiel combat de titans qui pourrait avoir lieu. Si l'acteur en impose clairement, il ne peut que se débrouiller avec les rares lignes de dialogues qui lui sont accordées, au profit d'un esprit foutraque totalement à l'opposé du maladif Holmes littéraire. Ici, Robert Downey Jr. joue en roue libre une vraie folle passant son temps à faire le travesti au son d'une guitare tzigane déglinguée. Ajoutons à cela des scènes d'action qui s'enchaînent non-stop sans se soucier le moins du monde d'une certaine cohérence, et l'on obtient un film tout à fait oubliable, conçu vraisemblablement à la va-vite suite au succès du premier opus. Les seconds rôles sont sacrifiés, à commencer par Noomi Rapace, en voyante tzigane, plus importante par son lien de parenté avec un des personnages-clés du film (son frère, en cheville avec un groupe d'anarchistes) que pour elle-même. De même, Irene Adler, personnage fémlinin miroir de Holmes dans le premier épisode, est éjectée purement et simplement dans la séquence pré-générique, morte hors-champs.

Devant un résultat aussi misérable, on ne fera pas de demi-mesure : Sherlock Holmes : jeu d'ombres est un film ni fait, ni à faire, faisant retomber les bribes d'enthousiasme suscitées par surprise à la vision de la réinterprétation du mythe holmésien en 2009.

Plusieurs années avant la renaissance du studio par les mêmes artisans (Ron Clements et John Musker réalisèrent à partir de la fin des années 80 deux des Disney les plus réussis : La petite sirène (1989) et Aladdin en 1992), sortait sur les écrans Basil, détective privé, adaptation d'une série de livre pour enfants, Basil of Baker Street, de Eve Titus et Paul Galdone. Il avait la lourde têche de succéder à un cinglant échec commercial, Taram et le Chaudron magique (Ted Berman, Richard Rich, 1985). C'est l'époque des remises en questions chez Disney, et clairement Taram tentait de viser un nouveau public, en proposant une histoire bien plus sombre qu'à l'ordinaire -fable initiatique inspirée du Seigneur des anneaux, où se succèdent ambiances délétères, têtes de mort et infâmes maléfices.

Plusieurs années avant la renaissance du studio par les mêmes artisans (Ron Clements et John Musker réalisèrent à partir de la fin des années 80 deux des Disney les plus réussis : La petite sirène (1989) et Aladdin en 1992), sortait sur les écrans Basil, détective privé, adaptation d'une série de livre pour enfants, Basil of Baker Street, de Eve Titus et Paul Galdone. Il avait la lourde têche de succéder à un cinglant échec commercial, Taram et le Chaudron magique (Ted Berman, Richard Rich, 1985). C'est l'époque des remises en questions chez Disney, et clairement Taram tentait de viser un nouveau public, en proposant une histoire bien plus sombre qu'à l'ordinaire -fable initiatique inspirée du Seigneur des anneaux, où se succèdent ambiances délétères, têtes de mort et infâmes maléfices.

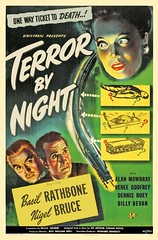

Le réalisateur attitré de la saga sera resté fidèle au personnage du détective jusqu’au bout, depuis Sherlock Holmes et l’arme secrète, jusqu’à ce Dressed to kill, dernière (ouf !) adaptation de Sherlock Holmes par la Universal dans ces années 40. Me concernant, il nous aura fallu neuf semaines, une quinzaine d’heures de projection, 9000 mots, pour traiter de la série dans son intégralité : une aventure qui m’aura passionné, et que vous aurez eu plaisir à suivre, j’espère.

Le réalisateur attitré de la saga sera resté fidèle au personnage du détective jusqu’au bout, depuis Sherlock Holmes et l’arme secrète, jusqu’à ce Dressed to kill, dernière (ouf !) adaptation de Sherlock Holmes par la Universal dans ces années 40. Me concernant, il nous aura fallu neuf semaines, une quinzaine d’heures de projection, 9000 mots, pour traiter de la série dans son intégralité : une aventure qui m’aura passionné, et que vous aurez eu plaisir à suivre, j’espère. L’avant-dernier film du cycle Holmes de Rathbone partage cela avec

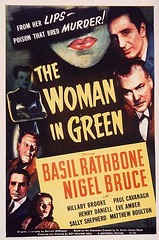

L’avant-dernier film du cycle Holmes de Rathbone partage cela avec  Douzième et antépénultième opus de la série, Sherlock Holmes and the Woman in Green marque une nouvelle apparition de l’ennemi juré, l’égal de Holmes ayant basculé vers le côté obscur, j’ai nommé Moriarty. Après George Zucco dans Les aventures de Sherlock Holmes, Lionel Atwill dans Sherlock Holmes et l’arme secrète, c’est Henry Daniell, solide acteur britannique, qui endosse le rôle. Récurrent de la série, l’acteur aura joué dans Sherlock Holmes à Washington et La voix de la terreur, avant d’accéder au top du méchant. Sa composition, emplie d’une retenue glaçante et imprimant le danger sous-jacent dont il peut être capable, est parfaite. Il se positionne en adversaire clairvoyant sur les capacités de Holmes à le contrecarrer, ce qu’aucun autre opposant n’aura l’idée de le faire. Premier bon point.

Douzième et antépénultième opus de la série, Sherlock Holmes and the Woman in Green marque une nouvelle apparition de l’ennemi juré, l’égal de Holmes ayant basculé vers le côté obscur, j’ai nommé Moriarty. Après George Zucco dans Les aventures de Sherlock Holmes, Lionel Atwill dans Sherlock Holmes et l’arme secrète, c’est Henry Daniell, solide acteur britannique, qui endosse le rôle. Récurrent de la série, l’acteur aura joué dans Sherlock Holmes à Washington et La voix de la terreur, avant d’accéder au top du méchant. Sa composition, emplie d’une retenue glaçante et imprimant le danger sous-jacent dont il peut être capable, est parfaite. Il se positionne en adversaire clairvoyant sur les capacités de Holmes à le contrecarrer, ce qu’aucun autre opposant n’aura l’idée de le faire. Premier bon point.