Un film de Dick Richards La décennie 70’s est celle d’un renouveau du film noir souvent inspiré (Chinatown, Le privé). Au modernisme du film d’Altman, Adieu ma jolie version Richards oppose un classicisme affirmé : retour au film d’époque dépeignant avec force détails le Los Angeles des années 40 ; l’inusable détective Philip Marlowe, interprété par la dégaine un brin fatiguée de Robert Mitchum, semblant sortir lui aussi d’un passé lointain, l’acteur étant symbole d’une certain cinéma de l’âge d’or d’Hollywood, celui-là même du film noir. La même année que le bon Yakuza, lui aussi relecture du genre croisé avec celui des mafias japonaises, il traîne ses guêtres vieillissantes d’affaires en affaires n’ayant de prime abord aucun rapport évident entre elles. Un ancien bandit vient lui demander son aide pour retrouver sa blonde ; (trop) rapidement expédiée, l’affaire l’éclaboussera quelques temps plus tard. Cet enchevêtrement d’intrigues, entraînant le personnage dans un parcours labyrinthique où il doit se perdre lui-même, pour espérer résoudre l’énigme, s’inspire de la structure même des romans noirs de Hammett et consorts (Raymond Chandler, pour le coup), assemblages finement bricolé de trames narratives précédemment utilisées sous forme de nouvelles, publiées dans les pulp magazines.

La décennie 70’s est celle d’un renouveau du film noir souvent inspiré (Chinatown, Le privé). Au modernisme du film d’Altman, Adieu ma jolie version Richards oppose un classicisme affirmé : retour au film d’époque dépeignant avec force détails le Los Angeles des années 40 ; l’inusable détective Philip Marlowe, interprété par la dégaine un brin fatiguée de Robert Mitchum, semblant sortir lui aussi d’un passé lointain, l’acteur étant symbole d’une certain cinéma de l’âge d’or d’Hollywood, celui-là même du film noir. La même année que le bon Yakuza, lui aussi relecture du genre croisé avec celui des mafias japonaises, il traîne ses guêtres vieillissantes d’affaires en affaires n’ayant de prime abord aucun rapport évident entre elles. Un ancien bandit vient lui demander son aide pour retrouver sa blonde ; (trop) rapidement expédiée, l’affaire l’éclaboussera quelques temps plus tard. Cet enchevêtrement d’intrigues, entraînant le personnage dans un parcours labyrinthique où il doit se perdre lui-même, pour espérer résoudre l’énigme, s’inspire de la structure même des romans noirs de Hammett et consorts (Raymond Chandler, pour le coup), assemblages finement bricolé de trames narratives précédemment utilisées sous forme de nouvelles, publiées dans les pulp magazines.

Malgré la prestance toujours intacte de Mitchum, parfait dans le rôle (il réitérera son interprétation du détective Philip Marlowe dans une version du Grand Sommeil en 1978), le film peine à intéresser, faute de personnages bien exploités. L’image, comme le moral du privé, est terne ; cauchemar fiévreux d’où émerge cependant une poignée d’images lumineuse, comme l’entrée en scène de Charlotte Rampling, hommage à Assurance sur la mort (Billy Wilder, 1944). Mais rien n’empêchera la narration de l’amener mollement vers un twist final que le spectateur aura deviné depuis longtemps. Peu de sentiments sorte le film de l’apathie générale qui le guette rapidement, même si l’ensemble n’est pas uniformément plat : voir la séquence où l’on voit Marlowe se faire littéralement tabasser par une matronne de bordel, puis répliquer par une beigne aux effets sanguinolents et comiques à souhaits.

Si le film se détache donc ouvertement des préoccupations du moment, ses choix scénaristiques le ramène à une époque sombre de l’histoire, semblable sur certains points à l’atmosphère pesante des années 70 dont nous vivons le revival dans les années 2010. La mention de la seconde guerre mondiale laisse planer une ombre persistante sur les personnages, d’ailleurs dans la pénombre tout du long. On remarque aussi le McGuffin des victoires de Joe DiMaggio qui, après un espoir, se soldera par un échec : un film dépressif, comme enfermé dans son monde artificiellement recréé.

film noir - Page 4

-

Adieu ma jolie (1975)

-

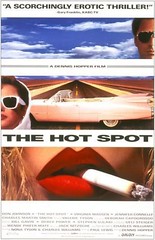

Hot Spot (1990)

Un film de Dennis Hopper

Réalisé à l’orée des années 90, Hot Spot dégage un parfum encore typiquement années 80 : mettant en vedette un Don Johnson en sueur (symbole même du clinquant 80’s avec Deux flics à Miami) terriblement tenté par un duo de jeunes femmes que tout oppose (la douce et enfantine Jennifer Connelly, la tempétueuse et sulfureuse Virginia Madsen, version réelle de la Jessica de Roger Rabbit), Hopper donne vie à un revival du film noir très à la mode dans les années 80. On voit en effet à peu d’années d’intervalle La fièvre au corps (Lawrence Kasdan, 1981), le remake de Mort à l’arrivée (Annabel Jankel, 1988) ou encore celui du Facteur sonne toujours deux fois (Tay Garnett, 1946), dans lequel Jack Nicholson et Jessica Lange remplacent John Garfield et l’incendiaire Lana Turner. Angel Heart (Alan Parker, 1986), L’année du Dragon (Michael Cimino, 1985) ou Revenge (Tony Scott, 1991) témoignent aussi d’un démarquage conscient du film noir en ces années 80. Ces films ont en commun une peinture plus explicite (moins classe, plus directe) de l’attirance sexuelle, celle-là même détournée à cause du Code de Production Cinématographique en vigueur des années 30 à 60 à Hollywood. Ce n’est pas un hasard si ce genre très codifié connaît une renaissance dans les années 70, décennie de la défiance aux autorités et du malaise social (crises financières), pour donner ensuite de ses nouvelles dans les années 80 où le reaganisme est critiqué.

Réalisé à l’orée des années 90, Hot Spot dégage un parfum encore typiquement années 80 : mettant en vedette un Don Johnson en sueur (symbole même du clinquant 80’s avec Deux flics à Miami) terriblement tenté par un duo de jeunes femmes que tout oppose (la douce et enfantine Jennifer Connelly, la tempétueuse et sulfureuse Virginia Madsen, version réelle de la Jessica de Roger Rabbit), Hopper donne vie à un revival du film noir très à la mode dans les années 80. On voit en effet à peu d’années d’intervalle La fièvre au corps (Lawrence Kasdan, 1981), le remake de Mort à l’arrivée (Annabel Jankel, 1988) ou encore celui du Facteur sonne toujours deux fois (Tay Garnett, 1946), dans lequel Jack Nicholson et Jessica Lange remplacent John Garfield et l’incendiaire Lana Turner. Angel Heart (Alan Parker, 1986), L’année du Dragon (Michael Cimino, 1985) ou Revenge (Tony Scott, 1991) témoignent aussi d’un démarquage conscient du film noir en ces années 80. Ces films ont en commun une peinture plus explicite (moins classe, plus directe) de l’attirance sexuelle, celle-là même détournée à cause du Code de Production Cinématographique en vigueur des années 30 à 60 à Hollywood. Ce n’est pas un hasard si ce genre très codifié connaît une renaissance dans les années 70, décennie de la défiance aux autorités et du malaise social (crises financières), pour donner ensuite de ses nouvelles dans les années 80 où le reaganisme est critiqué.

Lorsque Hot Spot débute, le spectre du Facteur sonne toujours deux fois ne tarde d’ailleurs pas à nous hanter tant l’intrigue est similaire : un homme arrive dans une bourgade perdue, se fait embaucher en un instant (station service pour l’un, vente de voitures d’occasion pour l’autre), et tombe en émoi devant la femme du patron (bien plus jeune que son mari dans les deux cas). Hopper complexifie ces postures en intégrant une deuxième femme qui attire tout autant Harry Maddox (Don Johnson), le plaçant dans un jeu d’équilibrisme risqué, surtout compte tenu des pressions pouvant être exercées par Dolly Harshaw (Virginia Madsen).

Roublard, Maddox incarne une figure orgueilleuse et solitaire, opérant pour son seul profit. Son job apparaît comme une couverture, camouflant des vols répétés dans la banque du coin. Pas ce qu’il y a de plus net comme bonhomme, Don Johnson n’aurait qu’un pas à franchir pour passer du côté obscur, ou être rattrapé par la candeur juvénile de Jennifer Connelly. Les apparences vont tomber, les unes après les autres, pour dévoiler la spirale classique du film noir : celle d’un homme piégé par son désir, et l’apparent contrôle qu’il semble apporter.

Presque trop sexuel pour être honnête, Hot Spot est pour autant un très bon moment qui manie bien le spectateur et ses attentes. Le jeu des possibles et la véritable hésitation, puis le choix (s’il peut en faire un) qui en résulte mène la danse. Le décorum joue également un rôle prépondérant, agissant comme l’incarnation d’un arrière-plan émotionnel à tous les personnages. Hopper réalise ici un polar moite et torturé, dans lequel aucun personnage ne représentant le bien (si tant est qu’il y en est un) ne survivra. Un film marqué par son époque, qui se déguste encore aujourd’hui avec un vrai plaisir de cinéma.Disponibilité vidéo : DVD/Blu-ray - éditeur : Wild Side Video

-

Passé Virtuel (1999)

Un film de Josef Rusnak

Au rayon films de SF méconnus, dans l’ombre de Dark City, Matrix ou eXistenZ, Passé Virtuel (The Thirteen Floor, titre original abscond) se pose là. Il s’agit de l’adaptation d’un récit court des années 60, Simulacron 3, écrit en 1964 par l'américain Daniel Galouye. Rainer Werner Fassbinder l'avait déjà adapté en téléfilm, désormais sorti en vidéo, Le monde sur le fil. Doté d’un réalisateur et d’un casting d’inconnus, Passé Virtuel débarque en plein dans la période des films cyberpunk sur les réalités virtuelles, caractéristique du tournant des années 2000.

Au rayon films de SF méconnus, dans l’ombre de Dark City, Matrix ou eXistenZ, Passé Virtuel (The Thirteen Floor, titre original abscond) se pose là. Il s’agit de l’adaptation d’un récit court des années 60, Simulacron 3, écrit en 1964 par l'américain Daniel Galouye. Rainer Werner Fassbinder l'avait déjà adapté en téléfilm, désormais sorti en vidéo, Le monde sur le fil. Doté d’un réalisateur et d’un casting d’inconnus, Passé Virtuel débarque en plein dans la période des films cyberpunk sur les réalités virtuelles, caractéristique du tournant des années 2000.

Passé Virtuel constitue donc un petit film, pas dépourvu d’ambitions pour autant ; un peu ce que pouvait être à l’époque un Planète Hurlante (Christian Duguay, 1996), voire Cypher plus récemment (Vincenzo Natali, 2003). Le film de Rusnak surprend notamment par la reconstitution (pas si) virtuelle du Los Angeles des années 30. La tête pensante d’une société de recherches cybernétiques crée en effet une simulation du monde de son enfance, dans laquelle les êtres humains investissent un avatar, doubles d’eux-mêmes, qui leur permet d’interagir avec des "unités cybernétiques autonomes".

Mélangeant une société contemporaine hautement technologique et un passé nostalgique bien moins avancé, Rusnak recrée une ambiance steampunk (et son imagerie rétro-futuriste). Mais finalement, il est aussi question de voyage dans le temps, dans les souvenirs, tout en superposant sur ce canevas une intrigue aux tonalités film noir très marqué. Equilibriste des genres, tout cela, mal dosé, aurait pu donner un genre de Timecop (Peter Hyams, 1994) qui vieillit bien mal. Mais les indices, bien amenés, permettent au film de faire montre d’une belle dynamique. Le décorum, ainsi que les personnages (dont la belle Gretchen Mol, typique femme fatale) maintiennent la tension tout du long. On remarque même que c’est hors des scènes à effets spéciaux que se nouent les plus belles choses ; on pense à cet échange de regard à la caisse d’un supermarché où officie la jeune fille. Sa classe un peu hautaine a fait place à une commune vulgarité, et les personnages sondent ses yeux pour y déceler un indice… une belle séquence, inspiré du grand film d'Hitchcock, Sueurs froides (Vertigo, 1958).

Hannon Fuller, le créateur de l’univers, rapidement passager d’un aller simple pour le -vrai ?- monde des morts, sera cependant de nouveau à l’image, son double virtuel servant de guide à Douglas Hall, son futur successeur dans la simulation (interprété par Craig Bierko, habitué des séries télé et des films parodiques). Il apporte d’ailleurs une part bien sombre du métrage, ne hantant la simulation que pour batifoler avec des jeunes filles, assouvissant ses impérieux besoins de sexe. Le thème n’est malheureusement qu’effleuré lors des scènes d’un bar-cabaret luxueux, fréquenté par des riches bien ventrus, cigare au bec : une certaine vision de l’aristocratie.

Un intéressant jeu de miroir est de mise entre les deux mondes, un personnage commençant un geste que son avatar termine, ou des lignes de dialogues qui se renvoient la balle, se répétant en écho. Fuller disait avoir fait une découverte fondamentale, et le film nous donnera une réponse. Mais l’on peut également penser que la découverte, faite aussi par Hall, serait que les entités artificielles sont douées des mêmes facultés que les "originaux", en cela à considérer comme des individus bien réels, et non des marionnettes manipulables en tous sens. Ce même jeu évente d’ailleurs un peu vite le coup de théâtre final, et c’est bien dommage. Fonctionnant sur un schéma typique du jeu vidéo, le film nécessite une immersion totale. La plongée dans le virtuel est réussie, et reste différenciée du reste par des teintes plus monochromes, que remarque le spectateur comme les personnages. Le brouillage des cartes, propre à cette confrontation, opère naturellement, certes sans brio, mais efficacement. Passé Virtuel est donc un film honnête, ne se prenant pas pour plus fort qu’il n’est, nous offrant de bons moments de cinéma. -

Sherlock Holmes et la femme en vert (1945)

Un film de Roy William Neill

Douzième et antépénultième opus de la série, Sherlock Holmes and the Woman in Green marque une nouvelle apparition de l’ennemi juré, l’égal de Holmes ayant basculé vers le côté obscur, j’ai nommé Moriarty. Après George Zucco dans Les aventures de Sherlock Holmes, Lionel Atwill dans Sherlock Holmes et l’arme secrète, c’est Henry Daniell, solide acteur britannique, qui endosse le rôle. Récurrent de la série, l’acteur aura joué dans Sherlock Holmes à Washington et La voix de la terreur, avant d’accéder au top du méchant. Sa composition, emplie d’une retenue glaçante et imprimant le danger sous-jacent dont il peut être capable, est parfaite. Il se positionne en adversaire clairvoyant sur les capacités de Holmes à le contrecarrer, ce qu’aucun autre opposant n’aura l’idée de le faire. Premier bon point.

Douzième et antépénultième opus de la série, Sherlock Holmes and the Woman in Green marque une nouvelle apparition de l’ennemi juré, l’égal de Holmes ayant basculé vers le côté obscur, j’ai nommé Moriarty. Après George Zucco dans Les aventures de Sherlock Holmes, Lionel Atwill dans Sherlock Holmes et l’arme secrète, c’est Henry Daniell, solide acteur britannique, qui endosse le rôle. Récurrent de la série, l’acteur aura joué dans Sherlock Holmes à Washington et La voix de la terreur, avant d’accéder au top du méchant. Sa composition, emplie d’une retenue glaçante et imprimant le danger sous-jacent dont il peut être capable, est parfaite. Il se positionne en adversaire clairvoyant sur les capacités de Holmes à le contrecarrer, ce qu’aucun autre opposant n’aura l’idée de le faire. Premier bon point.

Deuxième atout, et non des moindre, en la personne de cette mystérieuse femme en vert (la grande blague du film, tout de même, car il n’est jamais fait mention d’un quelconque accessoire de cette couleur), véritable femme fatale jouant des cils pour s’acoquiner avec les riches seniors. Les yeux calculateurs, elle couve un complot retors... Holmes, la découvrant dans un bar et soulevant sa beauté, n’est pas dupe de son manège. Par le biais d’une remarque préfigurant le magnifique Quand la ville dort : quand celui qui l’accompagne au bar lui dit "Elle accompagne son père, le gentleman détective réplique : "Ne soyez pas si naïf...". Dans The Asphalt Jungle de John Huston, Marilyn Monroe sort avec Louis Calhern, assez vieux pour être son père, qu’elle appelle "mon oncle"... Le spectre du film noir s’abat ainsi sur cette Femme en vert de très bon aloi. Lydia, dans La femme en vert, est interprétée par l’actrice Hillary Brooke... qu’on avait déjà croisé dans un Sherlock Holmes précédent : hé oui, elle jouait le rôle principal dans Echec à la mort. Décidément, le monde du détective est bien petit, et les changements des rôles dignes des chaises musicales. On pense également à Gale Sondergaard, qui interprétait la Femme aux araignées (et donnait son titre au film, comme ici), qui semble jouer d'égale à égale avec Brooke.

Le film aborde le thème de l’hypnose, angoissant et fascinant quand il est bien exploité : avec la séquence de l’hypnose de Watson, et celle, tentée de Holmes, le pari est réussi sur tous les plans. Les effets optiques, jouant sur la persistance rétinienne, ou le magnifique plan de miroir, est le signe d’une production bien plus ambitieuse qu’à l’accoutumée : on retrouve en effet le grand John P. Fulton aux effets photographiques, qui élèvent clairement la tenue esthétique du film vers le haut. Assumant la dimension film noir, Roy William Neill cadre des images contrastées, réduisant les sources d’éclairages pour découper les personnages dans un univers fermé et sombre, tout entier lié au cheminement mental, rationnel et froid du génial détective.

Enfin, Neill achève la filiation avec le film noir, commune à d’autres films du cycle tel La femme aux araignées, par l’intermédiaire d’une voix-off : un narrateur nous guide dans cette enquête, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est ni Watson (narrateur de nombreuses aventures chez Conan Doyle) ni Sherlock Holmes, qui a parfois pris ce rôle également. Il s’agit de l’inspecteur en charge de l’affaire qui, ne trouvant aucune autre solution, demande l’aide de Holmes, ce super-héros de l’intellect. Accompagnant les images d’une voix ténébreuse, il arrive à faire démarrer le malaise du spectateur en annonçant par le menu les méfaits du meurtrier de cet épisode : des femmes sont retrouvées mortes, avec l’index tranché, mutilation effectuée post-mortem.

Sophistiqué, à l’ambiance pesante bien retranscrite, Sherlock Holmes et la femme en vert remonte la pente qualitative vers laquelle Mission à Alger avait amené la série.

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées

La perle des Borgia

La griffe sanglante

La maison de la peur

Mission à Alger -

L'emprise du crime (1947)