Un film de Dick Richards La décennie 70’s est celle d’un renouveau du film noir souvent inspiré (Chinatown, Le privé). Au modernisme du film d’Altman, Adieu ma jolie version Richards oppose un classicisme affirmé : retour au film d’époque dépeignant avec force détails le Los Angeles des années 40 ; l’inusable détective Philip Marlowe, interprété par la dégaine un brin fatiguée de Robert Mitchum, semblant sortir lui aussi d’un passé lointain, l’acteur étant symbole d’une certain cinéma de l’âge d’or d’Hollywood, celui-là même du film noir. La même année que le bon Yakuza, lui aussi relecture du genre croisé avec celui des mafias japonaises, il traîne ses guêtres vieillissantes d’affaires en affaires n’ayant de prime abord aucun rapport évident entre elles. Un ancien bandit vient lui demander son aide pour retrouver sa blonde ; (trop) rapidement expédiée, l’affaire l’éclaboussera quelques temps plus tard. Cet enchevêtrement d’intrigues, entraînant le personnage dans un parcours labyrinthique où il doit se perdre lui-même, pour espérer résoudre l’énigme, s’inspire de la structure même des romans noirs de Hammett et consorts (Raymond Chandler, pour le coup), assemblages finement bricolé de trames narratives précédemment utilisées sous forme de nouvelles, publiées dans les pulp magazines.

La décennie 70’s est celle d’un renouveau du film noir souvent inspiré (Chinatown, Le privé). Au modernisme du film d’Altman, Adieu ma jolie version Richards oppose un classicisme affirmé : retour au film d’époque dépeignant avec force détails le Los Angeles des années 40 ; l’inusable détective Philip Marlowe, interprété par la dégaine un brin fatiguée de Robert Mitchum, semblant sortir lui aussi d’un passé lointain, l’acteur étant symbole d’une certain cinéma de l’âge d’or d’Hollywood, celui-là même du film noir. La même année que le bon Yakuza, lui aussi relecture du genre croisé avec celui des mafias japonaises, il traîne ses guêtres vieillissantes d’affaires en affaires n’ayant de prime abord aucun rapport évident entre elles. Un ancien bandit vient lui demander son aide pour retrouver sa blonde ; (trop) rapidement expédiée, l’affaire l’éclaboussera quelques temps plus tard. Cet enchevêtrement d’intrigues, entraînant le personnage dans un parcours labyrinthique où il doit se perdre lui-même, pour espérer résoudre l’énigme, s’inspire de la structure même des romans noirs de Hammett et consorts (Raymond Chandler, pour le coup), assemblages finement bricolé de trames narratives précédemment utilisées sous forme de nouvelles, publiées dans les pulp magazines.

Malgré la prestance toujours intacte de Mitchum, parfait dans le rôle (il réitérera son interprétation du détective Philip Marlowe dans une version du Grand Sommeil en 1978), le film peine à intéresser, faute de personnages bien exploités. L’image, comme le moral du privé, est terne ; cauchemar fiévreux d’où émerge cependant une poignée d’images lumineuse, comme l’entrée en scène de Charlotte Rampling, hommage à Assurance sur la mort (Billy Wilder, 1944). Mais rien n’empêchera la narration de l’amener mollement vers un twist final que le spectateur aura deviné depuis longtemps. Peu de sentiments sorte le film de l’apathie générale qui le guette rapidement, même si l’ensemble n’est pas uniformément plat : voir la séquence où l’on voit Marlowe se faire littéralement tabasser par une matronne de bordel, puis répliquer par une beigne aux effets sanguinolents et comiques à souhaits.

Si le film se détache donc ouvertement des préoccupations du moment, ses choix scénaristiques le ramène à une époque sombre de l’histoire, semblable sur certains points à l’atmosphère pesante des années 70 dont nous vivons le revival dans les années 2010. La mention de la seconde guerre mondiale laisse planer une ombre persistante sur les personnages, d’ailleurs dans la pénombre tout du long. On remarque aussi le McGuffin des victoires de Joe DiMaggio qui, après un espoir, se soldera par un échec : un film dépressif, comme enfermé dans son monde artificiellement recréé.

états-unis - Page 35

-

Adieu ma jolie (1975)

-

Le rock du bagne (1957)

Un film de Richard Thorpe

Le réalisateur américain est principalement connu pour ses deux films de chevalerie (Ivanhoé, 1952, et Les chevaliers de la table ronde, 1953, tous deux avec Robert Taylor dans le rôle-titre) et Le prisonnier de Zenda (1952), de grandes aventures en Technicolor. Sous contrat à la MGM, il a signé un certain nombre de films de série :parmi lesquels les films de série que lui confiait la MGM : plusieurs Tarzan avec Johnny Weissmuller, un épisode du Thin Man, et finalement, deux films de la "série" Elvis, Le rock du bagne, suivi quelques années plus tard de L’Idole d’Acapulco (1963). Si tous ces travaux sont inégaux, le film qui nous intéresse aujourd’hui fait figure de bon film dans la carrière cinématographique (de qualité également variable) du King.

Le réalisateur américain est principalement connu pour ses deux films de chevalerie (Ivanhoé, 1952, et Les chevaliers de la table ronde, 1953, tous deux avec Robert Taylor dans le rôle-titre) et Le prisonnier de Zenda (1952), de grandes aventures en Technicolor. Sous contrat à la MGM, il a signé un certain nombre de films de série :parmi lesquels les films de série que lui confiait la MGM : plusieurs Tarzan avec Johnny Weissmuller, un épisode du Thin Man, et finalement, deux films de la "série" Elvis, Le rock du bagne, suivi quelques années plus tard de L’Idole d’Acapulco (1963). Si tous ces travaux sont inégaux, le film qui nous intéresse aujourd’hui fait figure de bon film dans la carrière cinématographique (de qualité également variable) du King.

Le rock du bagne nous joue plus ou moins l’histoire du King, élevé dans une famille pauvre qui décide un jour de tenter sa chance et d’enregistrer une chanson dans un studio ; ce qui le propulsera au sommet, et lui attirera les faveurs d’Hollywood. Le film joue donc la carte du mélodrame sur fond de portrait relativement clément du show-business, thème que sublimera Douglas Sirk quelques années plus tard dans Mirage de la vie (1959).

Le premier ressort de l’histoire est risqué et payant, qui voit Vincent (Elvis Presley) frapper mortellement un homme dans un bar. Le personnage est nerveux, il s'emporte, ne se maîtrise pas ; même en prison, il n’hésite pas à frapper un garde. C’est "la Bête en lui qui parle", comme il le dira à Peggy (Judy Tyler, avec ses faux airs de Gene Tierney, décédée tragiquement quelques jours après la fin du tournage), dans une scène tout aussi enfiévrée. Comme Elvis, Vincent attire tous les regards dès qu’il a l’opportunité, encore en prison, de se montrer à la télévision pour chanter. Il apprend des rudiments de guitare de la part d’un ancien, mais se débarrassera bien vite de l’instrument pour laisser s’exprimer son corps, avec lequel il peut extérioriser un état de tension permanent. Il symbolise le renouveau, la fraîcheur d’une musique plus enlevée, libérée, plus fiévreuse, comparée aux ritournelles sages du vétéran. À l’image d’un James Dean, ou plus tard d’un Bruce Lee, le spectacle c’est lui, Elvis, une bête de scène dont chaque mouvement paraît chorégraphié. Le film essaye malgré tout de montrer Elvis comme on ne l’a jamais vu, avec le passage de la prison donne à voir un Elvis rasé qui n’a plus, durant quelques scènes, sa fameuse banane au gel coiffant ; prémonition de son service militaire qu'il effectue peu de temps après la sortie du film, entre mars 1958 et mars 1960. Le film, pour autant, n’est pas une réussite de tous les instants : le ressort dramatique éculé du plagiat de la maison de disque n’est pas des plus palpitant, la répétition à l’envi de Don’t Leave Me Now et So Young and Beautiful to Me, et la performance de jeu d’Elvis ne sont pas exceptionnelle. Le rock du bagne est un film fabriqué autour du King, qui tente de plaquer des recettes revues mille fois autour de son attraction vedette.

Plusieurs bons points apparaissent néanmoins régulièrement, comme quand Peggy conseille à Vincent de s’enregistrer pour s’écouter chanter et se rendre compte de ce qui ne colle pas ; la séquence, filmée dans un studio d’enregistrement, sonne assez vraie, Elvis étant en plus accompagné de ses propres musiciens. De même, le rock du Bagne s’identifie comme un musical ; les scènes chantées s’insèrent bien dans la narration, Vincent se produisant sur scène ou offrant une performance chorégraphique pour la télévision, Jailhouse Rock. Très bon numéro par ailleurs : chouette scénographie, où les personnages de détenus retrouvent une liberté totale, les portes de prisons s’ouvrant et se fermant sur deux niveaux au bon vouloir des danseurs. De même, Presley libère une énergie sexuelle sans commune mesure, et a plus la classe dans son (faux) costume de bagnard que durant tout le film, toujours accoutré de costards trop grands pour lui. Chorégraphié par Elvis lui-même, cette seule scène est la raison d’être du film (elle lui donne son titre) et son sommet. Dommage que le reste ne soit pas du même acabit, mais on s’en contentera ! -

La colline a des yeux (1977)

Un film de Wes Craven

The hills have eyes… Quel drôle de titre ! Si, à la différence de sa traduction française, la version originale impose un groupe de voyeurs, les deux s’entendent sur une proposition monstrueuse (la nature affublée d’attributs d’êtres de chair et de sang), et sur une ambiance étrangement mythologique. Craven, qui deviendra plus tard l’inventeur d’une mythologie urbaine inspirée (Freddy, le croquemitaine qui tue dans les rêves), n’est ici pas dénué d’ambition. Puisant la substance de son histoire dans un fait divers du XVIIe siècle, il offre dès les premières minutes de son film un arrière-plan mythologique très prégnant. Nommant des personnages Jupiter, Pluton et Mercure, invisibles dans un premier temps, scrutant d’un lieu surélevé une famille de touristes s’aventurant dans le désert, Craven les identifie de fait comme possesseurs d’un ascendant sans équivoque sur le monde. A ce moment-là, on pourrait même imaginer les touristes observés du ciel par les dieux issus de la mythologie romaine. Ces caractéristiques démiurgiques seront peu encouragées par la suite, même si "Papa Ju" émet une sentence tout ce qu’il y a de prémonitoire au chef de famille américain. Comme si, à la manière d’un dialogue tout droit sorti d’une tragédie antique, les individus de la colline possédaient une prescience qu’ils ne pouvaient partager qu’avec les dieux.

The hills have eyes… Quel drôle de titre ! Si, à la différence de sa traduction française, la version originale impose un groupe de voyeurs, les deux s’entendent sur une proposition monstrueuse (la nature affublée d’attributs d’êtres de chair et de sang), et sur une ambiance étrangement mythologique. Craven, qui deviendra plus tard l’inventeur d’une mythologie urbaine inspirée (Freddy, le croquemitaine qui tue dans les rêves), n’est ici pas dénué d’ambition. Puisant la substance de son histoire dans un fait divers du XVIIe siècle, il offre dès les premières minutes de son film un arrière-plan mythologique très prégnant. Nommant des personnages Jupiter, Pluton et Mercure, invisibles dans un premier temps, scrutant d’un lieu surélevé une famille de touristes s’aventurant dans le désert, Craven les identifie de fait comme possesseurs d’un ascendant sans équivoque sur le monde. A ce moment-là, on pourrait même imaginer les touristes observés du ciel par les dieux issus de la mythologie romaine. Ces caractéristiques démiurgiques seront peu encouragées par la suite, même si "Papa Ju" émet une sentence tout ce qu’il y a de prémonitoire au chef de famille américain. Comme si, à la manière d’un dialogue tout droit sorti d’une tragédie antique, les individus de la colline possédaient une prescience qu’ils ne pouvaient partager qu’avec les dieux.

trace primitive du territoire revendiqué

Présence bien étrange que ces observateurs, dès lors que l’on découvre les personnages à l’écran : de véritables hommes des cavernes, cheveux en broussaille, visages noircis par la crasse, vêtus de peaux de bêtes et de colliers d’os. Cette famille dégénérée, se ruent sur les rares aventureux osant se risquer dans les plaines arides et rocailleuses du désert. Dans leur objectif, une famille de touristes américains en route vers la Californie : les parents, leur fille déjà mère et son mari, à qui s’ajoutent Brenda et Bobby, deux autres enfants du couple de parents, puis un couple de chiens, nommé la Belle et la Bête. Quand Craven choisit cette famille comme cible de "la colline", il revisite et dynamite plusieurs thèmes très américains : celui de la frontière, de la famille et de la lutte contre le bien et mal.

L’enjeu de départ est clairement celui de la conquête de nouveaux territoires, du repoussement de la frontière, thème créateur des Etats-Unis, et pivot central du western de l’âge d’or d’Hollywood, dont Craven livre une version alternative, dégénérée, à l’image de la famille des barbares. La route que trace le pater familias n’est pas "la plus directe", loin s’en faut, pour se rendre en Californie. Le tenancier d’une station service le lui fera d’ailleurs remarquer. L’objectif ? La découverte d’une mine donnée en héritage, que le père entend conquérir. Il s’agit de s’y rendre pour prendre possession (il ne voulait pas que l’on s’approche de ma mine, dira le père, s’appropriant déjà son point de mire, alors que le vieillard les avertissait du danger d’aller sur ces terres). Expansion, enrichissement, la dynamique de la conquête est ici revue sous l’angle double de l’horreur survival, genre périphérique, et du western, genre classique détourné par La colline a des yeux.

L’ombre du western plane sur le scénario de La Colline…, de façon distordue, déformée. Les plaines arides offrent le décorum adéquat, mais à la différence de l’histoire réelle des Etats-Unis (conquête et anéantissement des indiens qui occupaient le territoire), ici c’est la caravane des yankees qui se trouve immobilisée au beau milieu du territoire des autochtones. Et ce n’est pas pour rien que la séquence dite de la caravane, montrant l’invasion de l’espace privé des touristes, est un moment fort repris dans le très bon remake commandé par Craven en 2006, réalisé par le frenchie Alexandre Aja. C’est les Indiens qui prennent le fort d’assaut, et tout ce que l’on peut dire, c’est que la cavalerie n’arrivera pas… Et, alors que la famille de dégénérés s’organise et communique par talkie-walkie, la famille de touristes doit redoubler d’ingéniosité pour trouver de vraies ruses de sioux : en témoigne, le piège tout simple du lasso posé à terre que l’on soulève de loin quand l’ennemi est arrivé à l'endroit désiré, ou l’usage de la mère en tant qu'appât, qui montre aussi que la civilisation n’est qu’un vernis qui part bien vite lorsqu’il est question de survie.

Les deux familles, justement, ne sont pas si différentes que cela : elles ont chacune leur chef (le père de famille dans les deux cas), et, alors que les touristes bénissent leur repas dans une prière tout ce qu’elle a de plus grave, la famille des sauvages, ayant kidnappé le bébé, se réjouissent d’avoir "quelque chose à manger pour fêter Thanksgiving" ! Ce qui est assez savoureux, avouons-le, tant la célébration de cette fête a une signification différente pour les américains ou pour les amérindiens. Alors qu’elle signifie un remerciement pour les bienfaits apporté par le Nouveau Continent et la bonne entente avec les indigènes (!), elle est pour les amérindiens le rappel du génocide de leur peuple, et le point de départ des guerres indiennes. Inutile de vous dire vers quelle option se dirige la famille de Papa Ju…

Craven fait exploser le cercle familial, soit d’une façon directe (la famille de touristes se sépare en trois pour chercher du secours ; le clan des sauvages cannibalisant le père de la famille de touristes, le vieux de la station et un des chiens de la famille) ou plus latente (le vieux de la station essence, parent de Papa Ju, l’a laissé pour mort dans le désert après l’avoir attaqué à coups de marteau : le trauma familial est physique en plus d’être psychologique), chacun ne se remettant pas de la cassure.

Finalement, c’est la lutte entre le bien et le mal qui est à l’œuvre, sachant que la famille cannibale est directement pointé du doigt comme représentant le côté obscur de la Force. Malgré tout, comme on l’a vu, à l’aide du détournement d’événements historiques et des positions antagonistes autochtones/conquérants, la frontière se brouille malgré les exactions terribles commises par la famille de dégénérés. On s’aperçoit vite que le microcosme que forme l’ensemble des deux familles ne peut s’accommoder que de violence : ainsi, des deux chiens Belle et la Bête, il était évident que la Belle serait très tôt sacrifiée, tandis que c’est la Bête qui tient la revanche des touristes entre ses crocs. Et que dire du plan final, qui voit le visage d’un des derniers survivants du clan des touristes se teinter de rouge, l’air aussi hagard et perdu que les prétendus sauvages ? Tout n’est plus que violence. C’est donc bien dommage que, malgré des thèmes hautement intéressant, le film ne soit pas à la hauteur de ses ambitions : effets mal gérés (la trace de main ensanglantée dans la caravane, amenée sans rythme ; les colliers d’os qui brinqueballent dans un cliquetis cheap de postprod’ désynchronisée), allure d’ensemble très, très bis, performances d’acteurs moyennes (le vieux de la station, Papa Ju qui gambade dans les rochers alors qu’il poursuit sa proie), le film a énormément vieilli aujourd’hui. Reste cet affrontement atypique et la gueule incroyable de Michael Berryman, qui rempilera pour une suite du père Craven quelques années plus tard.

-

Looker (1981)

Un film de Michael Crichton

Il y a quelques temps, au tout début de mon aventure blogophile, j’avais vraiment apprécié Morts suspectes, le deuxième long-métrage de l’auteur de Jurassic park. Depuis, ayant subi un Runaway - l’évadé du futur tout de même bien bis (un aspirateur qui tient un flingue et tire sur tout ce qui bouge, je m’en souviendrais encore longtemps), l’enthousiasme était quelque peu retombé. La jaquette DVD de Looker m’avait cependant toujours intrigué (au même titre que l’affiche de Westword et son Yul Brynner robotisé, du même réalisateur), avec ses couleurs bleutée et les mystérieuses lunettes argentées que porte Albert Finney.

Il y a quelques temps, au tout début de mon aventure blogophile, j’avais vraiment apprécié Morts suspectes, le deuxième long-métrage de l’auteur de Jurassic park. Depuis, ayant subi un Runaway - l’évadé du futur tout de même bien bis (un aspirateur qui tient un flingue et tire sur tout ce qui bouge, je m’en souviendrais encore longtemps), l’enthousiasme était quelque peu retombé. La jaquette DVD de Looker m’avait cependant toujours intrigué (au même titre que l’affiche de Westword et son Yul Brynner robotisé, du même réalisateur), avec ses couleurs bleutée et les mystérieuses lunettes argentées que porte Albert Finney.

Dr. Larry Roberts (Albert Finney) est chirurgien esthétique. Il est approché par quelques mannequins qui, successivement, lui demande de procéder à quelques menus changements sur leur personne : rectifier un bosse sur leur menton de 0.1 millimètre, rehausser la pommette droite de 0.2 millimètres… Étonné mais désireux de ne pas perdre ces riches clientes, il obtempère ; quelques semaines plus tard, elles sont retrouvées mortes.

Alliant le monde médical et des morts inexpliquées, le film rappelle le principe de Morts suspectes (Coma). Mais dès le début, un aspect change la donne : la charge sans concession contre la publicité, et plus généralement la manipulation potentielle de la société des écrans, qu’on avait pu observer dans Osterman Week-End (Sam Peckinpah, 1983), et qui donnera un des meilleurs film de David Cronenberg quelques années plus tard, Videodrome (1985).

Le film s’ouvre ainsi sur une publicité de parfum mettant en scène un des modèles au destin funeste. On épouse alors la vision du docteur Roberts qui va mener sa propre enquête pour se disculper, sa proximité récente avec les victimes faisant de lui un suspect potentiel. D’un polar teinté de critique des médias, le film bascule alors doucement vers l'anticipation, dans laquelle les mannequins doivent approcher la plus grande perfection plastique pour correspondre à des canons définis artificiellement pour "inoculer" un message précis dans la tête du spectateur. Ce basculement s’opère tout d’abord par des flashs de lumière blanche que voient les mannequins juste avant de mourir, accompagné par un design sonore décapant, qui met le spectateur du film dans la position de la victime. Leur caractère inexpliqué et l’influence manifeste qu’ils ont sur le comportement de la victime (ce n’est qu’en conséquence de ces flashs qu’elles se défenestrent, comme en transe) en font le cœur du mystère, qu’Albert Finney va essayer de pénétrer.

Un argument technologique est, on le voit bien, toujours au centre des préoccupations de Crichton, et on ne peut qu’être, comme lui, fasciné par les possibilités qu’il dévoile en ce début d’années 80. Car il parle, ni plus ni moins, d’acteurs synthétiques ! Refaçonnés physiquement par la science, ils répètent et répètent encore les mêmes gestes, devenant eux-mêmes des robots, pour coller au plus près de la programmation qui a permis de créer virtuellement le spot publicitaire au préalable : le film préfigure en cela, ni plus ni moins que les systèmes de prévisualisations qu’utilisent aujourd’hui les grands studios pour les scènes à effets spéciaux numériques. Crichton en tire des fulgurances visuelles évidentes, à l’image du scannage d’une mannequin dans l’obscurité, qui se fond dans une projection lumineuse : une véritable imagerie du futur en marche.

Plus peut-être que cet aspect novateur, c’est la critique de l’image, artificiellement formatée, manipulatrice, qui est chère à Crichton. Une société des apparences où de richissimes industriels manipulent l’audience pour leur bénéfice personnels. Un thème primordial, mais aussi un parmi d’autres tant le film joue sur plusieurs niveaux, certainement trop d’ailleurs. Le film arrivera ainsi à sa fin sans qu’on comprenne trop pourquoi les mannequins sont poussés au suicide, clôturant abruptement la réflexion engagée. Une expérience foisonnante et parfois fascinante, mais frustrante, entre pur film de genre et polar (et qui a pour lui un thème musical imparable). Pour l’explication des lunettes argentées, regardez le film, dont voici la bande annonce : -

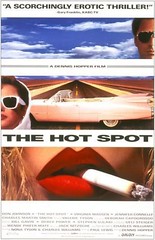

Hot Spot (1990)

Un film de Dennis Hopper

Réalisé à l’orée des années 90, Hot Spot dégage un parfum encore typiquement années 80 : mettant en vedette un Don Johnson en sueur (symbole même du clinquant 80’s avec Deux flics à Miami) terriblement tenté par un duo de jeunes femmes que tout oppose (la douce et enfantine Jennifer Connelly, la tempétueuse et sulfureuse Virginia Madsen, version réelle de la Jessica de Roger Rabbit), Hopper donne vie à un revival du film noir très à la mode dans les années 80. On voit en effet à peu d’années d’intervalle La fièvre au corps (Lawrence Kasdan, 1981), le remake de Mort à l’arrivée (Annabel Jankel, 1988) ou encore celui du Facteur sonne toujours deux fois (Tay Garnett, 1946), dans lequel Jack Nicholson et Jessica Lange remplacent John Garfield et l’incendiaire Lana Turner. Angel Heart (Alan Parker, 1986), L’année du Dragon (Michael Cimino, 1985) ou Revenge (Tony Scott, 1991) témoignent aussi d’un démarquage conscient du film noir en ces années 80. Ces films ont en commun une peinture plus explicite (moins classe, plus directe) de l’attirance sexuelle, celle-là même détournée à cause du Code de Production Cinématographique en vigueur des années 30 à 60 à Hollywood. Ce n’est pas un hasard si ce genre très codifié connaît une renaissance dans les années 70, décennie de la défiance aux autorités et du malaise social (crises financières), pour donner ensuite de ses nouvelles dans les années 80 où le reaganisme est critiqué.

Réalisé à l’orée des années 90, Hot Spot dégage un parfum encore typiquement années 80 : mettant en vedette un Don Johnson en sueur (symbole même du clinquant 80’s avec Deux flics à Miami) terriblement tenté par un duo de jeunes femmes que tout oppose (la douce et enfantine Jennifer Connelly, la tempétueuse et sulfureuse Virginia Madsen, version réelle de la Jessica de Roger Rabbit), Hopper donne vie à un revival du film noir très à la mode dans les années 80. On voit en effet à peu d’années d’intervalle La fièvre au corps (Lawrence Kasdan, 1981), le remake de Mort à l’arrivée (Annabel Jankel, 1988) ou encore celui du Facteur sonne toujours deux fois (Tay Garnett, 1946), dans lequel Jack Nicholson et Jessica Lange remplacent John Garfield et l’incendiaire Lana Turner. Angel Heart (Alan Parker, 1986), L’année du Dragon (Michael Cimino, 1985) ou Revenge (Tony Scott, 1991) témoignent aussi d’un démarquage conscient du film noir en ces années 80. Ces films ont en commun une peinture plus explicite (moins classe, plus directe) de l’attirance sexuelle, celle-là même détournée à cause du Code de Production Cinématographique en vigueur des années 30 à 60 à Hollywood. Ce n’est pas un hasard si ce genre très codifié connaît une renaissance dans les années 70, décennie de la défiance aux autorités et du malaise social (crises financières), pour donner ensuite de ses nouvelles dans les années 80 où le reaganisme est critiqué.

Lorsque Hot Spot débute, le spectre du Facteur sonne toujours deux fois ne tarde d’ailleurs pas à nous hanter tant l’intrigue est similaire : un homme arrive dans une bourgade perdue, se fait embaucher en un instant (station service pour l’un, vente de voitures d’occasion pour l’autre), et tombe en émoi devant la femme du patron (bien plus jeune que son mari dans les deux cas). Hopper complexifie ces postures en intégrant une deuxième femme qui attire tout autant Harry Maddox (Don Johnson), le plaçant dans un jeu d’équilibrisme risqué, surtout compte tenu des pressions pouvant être exercées par Dolly Harshaw (Virginia Madsen).

Roublard, Maddox incarne une figure orgueilleuse et solitaire, opérant pour son seul profit. Son job apparaît comme une couverture, camouflant des vols répétés dans la banque du coin. Pas ce qu’il y a de plus net comme bonhomme, Don Johnson n’aurait qu’un pas à franchir pour passer du côté obscur, ou être rattrapé par la candeur juvénile de Jennifer Connelly. Les apparences vont tomber, les unes après les autres, pour dévoiler la spirale classique du film noir : celle d’un homme piégé par son désir, et l’apparent contrôle qu’il semble apporter.

Presque trop sexuel pour être honnête, Hot Spot est pour autant un très bon moment qui manie bien le spectateur et ses attentes. Le jeu des possibles et la véritable hésitation, puis le choix (s’il peut en faire un) qui en résulte mène la danse. Le décorum joue également un rôle prépondérant, agissant comme l’incarnation d’un arrière-plan émotionnel à tous les personnages. Hopper réalise ici un polar moite et torturé, dans lequel aucun personnage ne représentant le bien (si tant est qu’il y en est un) ne survivra. Un film marqué par son époque, qui se déguste encore aujourd’hui avec un vrai plaisir de cinéma.Disponibilité vidéo : DVD/Blu-ray - éditeur : Wild Side Video