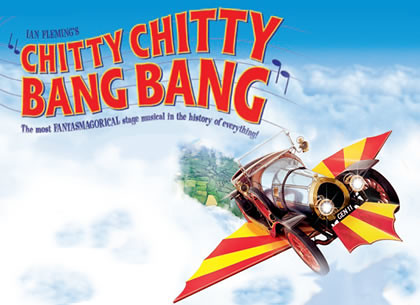

Un film de Ken Hughes

Adaptation d'un roman de Ian Fleming, commandé par le producteur Albert R. Broccoli (déjà à l'origine de la saga James Bond du même auteur), ce film au titre improbable se veut la reproduction du succès de Mary Poppins, sorti en 1964. S'attèlent donc au projet les frères Sherman (Robert B. & Richard M.), déjà responsables des plus belles chansons de Disney, notamment pour le magnifique Livre de la jungle (1967). Les chansons de Chitty Chitty Bang Bang, sans être aussi mémorables que les meilleures Disney, sont tout à fait dans le ton, tantôt enjoué jusqu'à l'euphorie la plus absolue (souvent), puis tristes et mélancoliques, comme la chanson de la dame aux pigeons dans Mary Poppins. La ressemblance entre certains airs est assez frappante ; la chanson-titre réussit même à s'imposer durablement, à l'image de cette ritournelle qu'on entend en boucle dans les parcs Disney (et qui rend fou !), "It's a small, small world..."

Mais ce n'est pas tout : les numéros musicaux, nombreux, sont chorégraphiés par Marc Breaux et Dee Dee Wood, tous deux occupant déjà ce poste sur Mary Poppins. Et il n'est pas exagéré de voir que des passages entiers sont repris à l'identique (le "ballet des balayeurs" renvoyant à la chorégraphie des ramoneurs bondissant sur les toits), malgré la réussite visuelle du spectacle.

Enfin, le rôle principal n'est attribué à personne d'autre qu'à Dick Van Dycke, fabuleux ramoneur artiste dans... Oui, toujours Mary Poppins. Mais il occupe cette fois le premier rôle, et c'est une bonne idée, tant ce comédien à la gestuelle inspirée a été sous-employé par la suite. Il incarne ainsi Caractacus, un inventeur fantasque qui élève seul ses deux enfants. On croisera d'ailleurs lors d'une scène une machine à faire le petit-déjeuner dont s'est manifestement inspiré Tim Burton pour Edward aux mains d'argent en 1992 (l'appareil à fabriquer des cookies de Vincent Price). Caractacus va acquérir une voiture, une véritable épave, qu'il retape pour en faire un petit bijou coloré.. et magique. Et, comme il est bon conteur, il embarque ses enfants et la fille d'un riche industriel dans un univers loufoque.

Doté d'un budget confortable, le film fait montre d'une richesse de tous les instants (décors, tournage en Allemagne et en France, figuration nombreuses, guest stars, film tourné sur pellicule 70mm Todd-Ao), qu'il met cependant rarement au service de la mise en scène. Pour preuve, la vision du transfert massacré par MGM (16/9 2.20 recadré en 1.33 4/3!) ne gêne pas outre mesure : pas de tête coupée, d'action significative absente du cadre.

Le cœur scénaristique de l'affaire est assez maigre, le fil rouge consistant à échapper au sbires de Vulgarie, qui veulent bec et ongles la voiture de Caractacus, Chitty Chitty Bang Bang (oui, le titre improbable provient du son caractéristique produit par la voiture, et, par extension, devient son nom). Le film est découpé assez clairement en trois parties égales, les trois premiers quart d'heures étant dévolus à la présentation des personnages et leur rencontre, la deuxième partie montre le début du voyage fantastique avec la fabuleuse auto (appuyé avec force chansons euphoriques), le troisième acte étant plus sombre, nos amis capturés par l'infâme roi de Vulgarie -Gert Fröbe, le Goldfinger de James Bond. Manifestement, c'est le second acte qui pêche, épuisant les oreilles et allongeant la trame déjà fine.

La dimension onirique -les deux tiers du film n'étant q'une histoire racontée par Caractacus- déjoue les enjeux du films, devenant nuls. Le délire ambiant, alignant des séquences au gré du vent, sans réelle progression, préfigure Les aventures du Baron de Munchausen (Terry Gilliam, 1988), en même temps qu'il copie, encore une fois, la structure de Mary Poppins, aujourd'hui encore le plus long film jamais produit par la firme aux grandes oreilles (2h15). Certains numéros musicaux sont tout de même magnifiques (la danse pour le roi de Vulgarie), et les décors du château d'Allemagne pour la dernière partie sont excellents. L'apparition de Benny Hill, loin du rôle comique auquel il devra sa célébrité, aux accents pittoresques bien placés, est aussi très réussie.

Cherchant à reproduire un film qui avait été un succès mondial, Chitty Chitty Bang Bang n'a pas connu la même carrière, mais mérite d'être redécouvert aujourd'hui (dans une copie au format, si possible, le blu ray sortant courant février 2011), même s'il n'a pas le même impact intemporel que son modèle, malgré une reprise récente pour la scène, à Broadway.

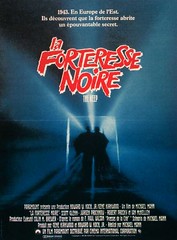

Une mère traumatisée à vie (à mort) par le meurtre de sa petite fille reçoit cinq ans après ce terrible fait divers un coup de fil. Sa fille l’appelle…

Une mère traumatisée à vie (à mort) par le meurtre de sa petite fille reçoit cinq ans après ce terrible fait divers un coup de fil. Sa fille l’appelle…

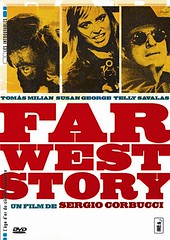

Pour apporter ma pierre au Corbucci-Godard blogathon proposé par

Pour apporter ma pierre au Corbucci-Godard blogathon proposé par