Un film de John Ford

John Ford, réalisateur pionnier du western, réalise L'homme qui tua Liberty Valance en forme d'hommage au genre. Le peintre des grands espaces se restreint ici volontairement à un western d'intérieur, dans la plus grande partie du métrage ; Liberty Valance n'en est pas moins le poignant chant du cygne du western hollywoodien classique.

Pour signifier la mort du western, ou la mise en image du dernier des vrais westerns, le film commence par sa fin, avec pour rôle principal un cercueil ; son développement ultérieur est tourné vers le passé dans un gigantesque flash-back. Ransom Stoddard (James Stewart), homme politique respecté, raconte une partie déterminante de sa vie alors qu'il se rend aux funérailles d'un mystérieux individu dont, semble-t-il, plus personne ne se souvient.

Le personnage de Stoddard, lettré et porteur des nouvelles valeurs du droit, est opposé à Tom Doniphon (John Wayne), qui représente l'homme de l'ouest dans toute sa splendeur : l'homme d'action dont l'intelligence plus brute sied bien à un monde qui est en train de s'éteindre, celui où sévit la loi du plus fort. Sur ce équilibre des choses sur le point d'être bouleversé, un homme répand la terreur et incarne le mal absolu : Liberty Valance (Lee Marvin, loup affamé de violence). James Stewart et John Wayne incarnent finalement les deux faces d'une même pièce, l'idéal américain d'une époque et de la suivante. Le passage de témoin est symbolisé par le personnage de Vera Miles (Alice), amoureuse de Tom Doniphon avant de se laisser peu à peu convaincre par la valeur de James Stewart ; il est intéressant de noter que les deux points marquants qui font pencher la balance en sa faveur sont le fait qu'il puisse apprendre à lire à la dame (versant intellectuel), et, deuxième point, sa victoire lors d'un duel pourtant perdu d'avance (versant bravoure). Le film, abandonnant beaucoup de figures imposées du western, devient entièrement symbolique et métaphorique.

Film-testament du réalisateur, le film insiste finalement plus sur l'opposition de tempérament entre les deux personnages positifs, et par là sur deux visions de l'Amérique. La mélancolie qui transpire nous dit beaucoup sur l'attachement du réalisateur à cette époque révolue où régnait, certes, la loi de l'ouest, mais également des personnes honnêtes et travailleuses, bien que moins "éduquée". Pour tout cela, le film est admirable, et sa ressortie restaurée il y a une paire d'année est un excellent moyen de découvrir ou redécouvrir ce chef-d’œuvre.

Disponibilité vidéo : Blu-ray/DVD - éditeur Paramount

Ce western d'un réalisateur encore méconnu aujourd'hui est une superbe porte d'entrée dans le cinéma d'Allan Dwan. Réalisateur prolifique (il dirigea près de 400 films), il connu sa première période faste durant le temps du muet, dont il regretta la disparition. Puis, vint une seconde époque charnière : sa collaboration fructueuse avec le producteur Benedict Borgeaus, celle-là même que nous propose de découvrir l'éditeur Carlotta dans un formidable coffret, Allan Dwan : une légende d'Hollywood.

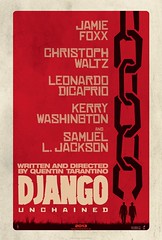

Ce western d'un réalisateur encore méconnu aujourd'hui est une superbe porte d'entrée dans le cinéma d'Allan Dwan. Réalisateur prolifique (il dirigea près de 400 films), il connu sa première période faste durant le temps du muet, dont il regretta la disparition. Puis, vint une seconde époque charnière : sa collaboration fructueuse avec le producteur Benedict Borgeaus, celle-là même que nous propose de découvrir l'éditeur Carlotta dans un formidable coffret, Allan Dwan : une légende d'Hollywood. Un film de Tarantino, aujourd'hui, c'est un peu un genre en soi ; quand on va voir "un Tarantino", peu importe de quoi ça parle, ni de quel genre il s'agit. On sait qu'on va retrouver un monde bien particulier, peuplé de personnages truculents, débitant du dialogue intelligent à tour de bras, sur une musique furieusement in ; sans oublier la maîtrise du cadre, toute cinéphile, du jeune Quentin (qui a pris un peu depuis, question âge et tour de taille).

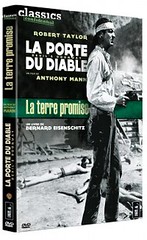

Un film de Tarantino, aujourd'hui, c'est un peu un genre en soi ; quand on va voir "un Tarantino", peu importe de quoi ça parle, ni de quel genre il s'agit. On sait qu'on va retrouver un monde bien particulier, peuplé de personnages truculents, débitant du dialogue intelligent à tour de bras, sur une musique furieusement in ; sans oublier la maîtrise du cadre, toute cinéphile, du jeune Quentin (qui a pris un peu depuis, question âge et tour de taille). Quel film atypique que cette production du début de la décennie (le projet a réellement débuté en 1946) : il s'agit d'un des premiers films américains montrant la réalité du traitement des Indiens sur leur propre territoire. Cela explique sûrement pourquoi ce film, en avance sur son temps, est sorti en catimini et a fait un beau bide aux Etats-Unis. C'est un autre film, La flèche brisée (Delmer Daves), sorti la même année mais commencé plus tard que La porte du diable, qui aura les honneurs historique d'être qualifié de "premier film pro-Indien". La porte du diable possède pourtant un force réelle, bien expliquée dans le livre qui accompagne l'édition DVD prestigieuse parue chez Wild Side Video en juillet 2012.

Quel film atypique que cette production du début de la décennie (le projet a réellement débuté en 1946) : il s'agit d'un des premiers films américains montrant la réalité du traitement des Indiens sur leur propre territoire. Cela explique sûrement pourquoi ce film, en avance sur son temps, est sorti en catimini et a fait un beau bide aux Etats-Unis. C'est un autre film, La flèche brisée (Delmer Daves), sorti la même année mais commencé plus tard que La porte du diable, qui aura les honneurs historique d'être qualifié de "premier film pro-Indien". La porte du diable possède pourtant un force réelle, bien expliquée dans le livre qui accompagne l'édition DVD prestigieuse parue chez Wild Side Video en juillet 2012. Pour apporter ma pierre au Corbucci-Godard blogathon proposé par

Pour apporter ma pierre au Corbucci-Godard blogathon proposé par