Un film de Fernando Trueba & Javier Mariscal

Flashback. Le 11 juin dernier se clôturait le 51ème Festival International du Film d'Animation d'Annecy. Et, si le Cristal du long-métrage officiel a été remporté par Joann Sfar et Antoine Delesvaux pour Le chat du rabbin, une poignée de cinéphiles (dont votre serviteur) ont honoré Chico et Rita comme le premier Prix Fnac pour un long-métrage. C'est que, comme nous allons le dessiner, le film a de très belles qualités...

Novice en animation, Trueba est néanmoins un véritable routard du cinéma, lauréat de plusieurs Goyas (El sueño del mono loco, 1990, Belle Époque, 1993, et La niña de tus ojos, 1999) et même auteur d'un dictionnaire du cinéma. Il s'est associé à Javier Mariscal, graphiste et auteur de bande dessinées, pour conter une histoire d'amour passionnée sur fond de musique cubaine.

La musique est la composante essentielle de ce film ; elle est composée par Bebo Valdès, qui avait déjà accompagné Trueba sur un de ses précédents long-métrage documentaires, Calle 54 (2000), son Buena Vista Social Club à lui (Club auquel il adressera un joli clin d'oeil dans la dernière partie du film). Et sa musique habite littéralement Chico et Rita. C'est elle qui nous emmène dans cette histoire d'amour au long cours, nous fair ressentir la chaleur, la sensualité des comportements, nous fait passer d'une époque à une autre, ... nous transporte.

Ce qui frappe dans Chico et Rita, hormis sa fabuleuse sensibilité musicale, c'est sa construction et ses personnages, tous droits issus d'une grammaire (parfois trop ?) classique de film de prises de vues réelles. On ne se refait pas, Trueba entend user des mêmes cordes -efficaces- pour nous immerger dans son récit. Histoire en flach-backs, où un Chico vieillard se remémore ses jeunes années de pianiste émérite au son grésillant d'une radio qui rediffuse ses vieux titres. Dès les premières minutes, l'on revit sa rencontre enfiévrée avec la chanteuse Rita, tout en affrontements. Ceux-là même qui deviendront plus tendres, le temps d'une séquence charnelle très réussie. La sensualité des corps, les lignes s'entremêlant, les tons chauds et la musique cool, transpirent du dessin, forcément animé.

Commence alors une véritable odyssée, peuplée de stars de cinéma (Rita croise la route de Bogart et Brando), de musiciens (Charlie Parker), de dealers, de règlements de compte, d'atermoiements amoureux, de déceptions, de succès. l'histoire fait constamment s'éloigner les deux personnages principaux, pourtant évidemment liés. Là où Trueba réussit son film, c'est lorsqu'il n'hésite pas faire de Chico et Rita des personnages prisonniers de leurs obsessions (la célébrité pour Rita, le contact charnel pour Chico), en même temps qu'il dessine des trajectoires totalement romantiques qui peuvent souffrir une certaine naïveté (prenons comme exemple le final, le seul moment vraiment mal amené, même si logique dans le progression narrative).

Combinant les forces de l'animation et de la prise de vues réelles, le résultat pourra décevoir les partisans de l'animation, pour lesquels le film est certainement trop classique. Mais, vous savez quoi ? Ce qu'il y a de bien avec le classique, c'est que ça ne se démode pas. Et je vous fiche mon billet que celui-là, avec ces décors fins et colorés, et ses incrustations réussies de quelques images de synthèse, va bien supporter le poids des ans. Et l'on peut être satisfait, toute notre petite troupe, d'avoir donné à ce film le prix qu'il méritait.

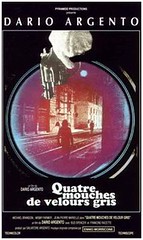

Après l'horreur à l'italienne d'Argento et ses

Après l'horreur à l'italienne d'Argento et ses  Rapidement après son sympathique

Rapidement après son sympathique