Un film de Christophe Gans

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.

En adaptant le célèbre jeu vidéo de la firme japonaise Konami, Christophe Gans réalisait un rêve de geek : transposer sa propre expérience de joueur en expérience spectatorielle. Gans, qui travaille toujours au coup de cœur, est réellement motivé par le contenu et trousse, comme à son habitude, un film visuellement foisonnant, doté de cadrages forts. L’interprétation des acteurs, par contre, reste toujours un problème.

Pour nous faire entrer dans le monde de Silent Hill, Gans n’y va pas par quatre chemins : une brève séquence d’intro où le nom de la vile fantôme est tout de suite évoquée, puis la mère et la fille y font un voyage dans le but d’exorciser, ou de comprendre, la place qu’occupe Silent Hill dans leur vie. Commencé dans l’obscurité la plus totale, le film bifurque visuellement vers une opacité blanchâtre lorsque Silent Hill se montre à nos deux personnages, aussi brusquement que lorsque Rose (Radha Mitchell) choisit de prendre le virage qui les mènera à destination. On aura dès lors cette dualité ombre / lumière, dans l’espace -la neige qui semble tomber sur Silent Hill est en fait une cendre grisâtre- et dans le temps -la pâleur onirique de la ville laissant place à intervalle régulier à un enfer décrépi et noirci. Telle Alice dans un pays des merveilles version gore, Rose part à la recherche de sa fille, disparue, dans les entrailles de Silent Hill, révélant des enchevêtrements métalliques, rappelant le passé minier de la ville. Seule, elle se retrouve face à des créatures monstrueuses (on ne s’attend pas certains débordements gore assez extrêmes), qui, dès lors qu’elles apparaissent, impactent le rythme du film : images saccadées ou accélérées qui leur donnent l’air encore plus étrange, et semblent aussi modifier le passage du temps dans Silent Hill. On tient là, avec ce jeu sur la frise temporelle, un bouleversement narratif important : l’éradication d’indication temporelle pendant le séjour de Rose dans Silent Hill. Ainsi, cette traversée s’apparente à une sorte de rêve, entre somnolence et conscience, mis en évidence par le premier plan qui voit Rose pénétrer dans la ville, alors qu’elle émerge de la brume.

Soutenant un visuel toujours splendide, la musique du jeu (composée par Akira Yamaoka) nous emmène dans une ambiance lancinante, un brin planante, lorsque Silent Hill semble être endormie. Lorsque les feux de l’enfer se déchaînent, le fond musical lui emboîte le pas dans une symphonie métallique beaucoup plus stroboscopique. Tout cela assimile Silent Hill à un personnage vivant, en tout les cas le personnage principal du film. Ceci étant validé par l’affiche du film, ne mentionnant jamais le nom des acteurs, au profit de la "marque" Silent Hill, qui à elle seule symbolise tout ce que le spectateur - joueur pourra y voir. Les non-initiés retiendront juste le caractère étrange de l’affiche montrant la petite Sharon dépourvue de bouche, visuel d’ailleurs choisi par les fans sur Internet.

Christophe Gans n’a par contre jamais été un grand directeur d’acteurs. Ici, s’il s’en sort vraiment bien avec Alice Krige, qui fait peur sans effet spéciaux, ou Laurie Holden, qui campe un officier de police tout en masculin, la donne n’est pas la même avec Radha Mitchell, qui semble évaporée, Sean Bean, dont le personnage a été imposé par la production, et Deborah Kara Unger, auparavant incendiaire dans Crash de Cronenberg, ici vociférant de façon bien caricaturale.

De plus, l’axe scénaristique incluant Christopher (Sean Bean), le mari de Rose qui tente de la retrouver, annihile un peu le flottement temporel régnant à l’intérieur de Silent Hill. La seule séquence y trouvant une vraie force est celle ou Christopher et Rose sont sur le point de se croiser, proposant une solution visuelle assez fine pour justifier de la superposition bizarre des deux trames scénaristiques.

En nous baladant dans un monde irréel, réceptacle de nos peurs les plus profondes (l’obscurité, la monstruosité, la perte d’un être cher), le film jouit d’une richesse justement exploitée. Gans convoque également des références visuelles qui lui sont chères, tel le cinéma de Mario Bava -et de Terence Fisher- lors de l’explication en flash-backs.

Une œuvre imparfaite, mais étrange et troublante qui vise juste et retourne les tripes, à défaut de toucher réellement au cœur.

-

-

Ciné d'Asie : La 36ème chambre de Shaolin (1978)

Un film de Liu Chia-Liang

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur.

Film culte s’il en est, La 36ème chambre de Shaolin peut être considéré comme le mètre-étalon du film de kung-fu. La parution du Blu-ray de la trilogie du même nom, au début du mois de janvier 2010, mérite amplement qu'on y revienne. Grand succès international de la Shaw Brothers, même aux Etats-Unis malgré un remontage sévère (30 minutes en moins) et un titre pas très fidèle à l’esprit du film -Shaolin Master Killer-, La 36ème chambre est un grand film initiatique, qui conte l’apprentissage aux arts martiaux d’un jeune homme au sein du temple de Shaolin. Le contexte historique du film, l’oppression du peuple Chinois par les Mandchous aux alentours du XVIIème siècle, offre l’arrière plan narratif nécessaire qui justifie la quête de San De (Gordon Liu), guidé d’abord par la vengeance : sa famille a été décimée. Au bout d’une demi-heure de film développant la dimension historique (sûrement le grand coup de ciseau de la version allégée du film), donnant chair aux enjeux importants pour la suite du film, le jeune homme arrive donc aux portes du temple, et l’initiation peut commencer. Longue et laborieuse, elle est ponctuée de rares mais significatifs ellipses qui donnent un relief temporel très fort au récit ; pour voir défiler les années, rien de mieux que de se faire succéder deux séquences pendant lesquelles le héros a de grandes difficultés à accomplir les épreuves qui lui sont proposées, puis dans un second temps donner à voir la maîtrise totale du corps. A ce jeu-là, Gordon Liu, véritable athlète martial, est tout à fait crédible (à tel point qu’aux Etats-Unis justement, d’aucun crurent qu’il était un véritable moine Shaolin - dixit le livret que le spécialiste Frédéric Ambroisine a réalisé pour l’édition DVD du film), alternant les séquences de travail acharné, d’hésitations et de regards naïfs et enfantins, à la maîtrise pleine de sérénité. Le film offre ainsi un moment d’une beauté et de démonstration de persévérance fascinante lorsqu’on voit les pieds de San De continuer à répéter la même routine alors que le personnage est endormi ; puis, l’éveil, et l’entraînement de nuit qui va lui permettre de passer au niveau supérieur.

Le temple de Shaolin, théâtre de nombreuses intrigues cinématographiques chez la Shaw Brothers à partir de mi-70’s, est aussi pour beaucoup dans l’attrait et la réussite du film, captant bien les codes, tant culturels, esthétiques et vestimentaires de cette tradition centenaire. Les différentes cours des temples, les costumes éclatants et les armes qui vont avec sont autant de source d’évocation d’un imaginaire puissant et cohérent.

La caméra de Liu Chia-Liang n’est mobile que quand il le faut, dessinant des mouvements mesurés. Auparavant chorégraphe de combats, Liu Chia-Liang n’a pas son pareil pour choisir ses angles, notamment lors des séquences de combat - ici elles sont cependant moins présentes que chez d’autres cinéastes, comme Chang Cheh pour sa trilogie du Sabreur manchot. Les mouvements des combattants visent à l’essentiel et ne tombent jamais dans des arabesques uniquement décoratives, tendance qui sera plus du goût d’un Chu Yuan. Les passes d’armes sont claires et précises, lisibles tout en demeurant fondamentalement impressionnantes, par la réelle maîtrise des acteurs ; Ici, pas de montage cut en gros plans, et place aux plans-séquences cadrant les deux combattants dans leur entier. A ce titre, Liu Chia-Liang peut être considéré comme un réalisateur martial dans tous les sens du terme. Très attaché à l’aspect philosophique, les arts martiaux permettant à l’homme de s’accomplir physiquement et spirituellement, Liu Chia-Liang et ses films, particulièrement La 36ème chambre de Shaolin, respirent la célébration de l’accomplissement personnel par la voie des arts martiaux. Ainsi, le chemin parcouru par le personnage principal est magnifié par la maîtrise -martiale et mentale- dont il fait preuve dans la deuxième partie du métrage ; le plan final achevant cette démonstration dans les règles de l’art.

En Haute Définition, les combats se détachent avec une précision inédite à domicile, sans compter les plans larges bien plus détaillés que dans leur version DVD. Malgré tout, certains plans restent flous, tels qu'ils ont été tournés à l'origine. Aujourd’hui, La 36ème chambre de Shaolin demeure un grand film de la Shaw Brothers, dans lequel la conjugaison des talents en présence donne vie à un univers et à un esprit martial magistral. -

Sherlock Holmes (2010)

Un film de Guy Ritchie

Dire qu’on n’a jamais vu Sherlock Holmes comme ça relève d’un understatement tout british, ce qui est plutôt de circonstance. Revu et corrigé par Guy Ritchie, le réalisateur d’Arnaques, crimes et botanique (1998) et Snatch (2000), le plus fin des détective devient une action star à part entière, secondée par le bon docteur Watson, lui aussi plus hot que sa traditionnelle version vue jusqu’alors.

Dire qu’on n’a jamais vu Sherlock Holmes comme ça relève d’un understatement tout british, ce qui est plutôt de circonstance. Revu et corrigé par Guy Ritchie, le réalisateur d’Arnaques, crimes et botanique (1998) et Snatch (2000), le plus fin des détective devient une action star à part entière, secondée par le bon docteur Watson, lui aussi plus hot que sa traditionnelle version vue jusqu’alors.

Sherlock Holmes millésime 2010 est un buddy movie on ne peut plus classique, saupoudrée du style Ritchie : dialogues en forme de partie de ping-pong continue, rythme d’enfer -ici soutenu par une musique gitane au tambour battant signée Hans Zimmer-, mouvement d’appareils amples et rapides. Les déductions vitesse grand V du grand Holmes participent d’ailleurs à cette course contre la montre que semble s’être lancé le réalisateur. Le spectateur n’a alors pour lui que de suivre le tortueux chemin dans l’esprit de Holmes, restant pendu aux lèvres du détective qui lui dévoile ce qui s’est vraiment passé. Cela va tellement vite que, parfois, Ritchie doit revenir à deux fois sur la même séquence pour le spectateur accepte (Holmes en champion de boxe) ou comprenne (Irène sort de l’appartement de Holmes et Watson) la situation. Le film opère alors comme le révélateur des tours de magie de Holmes, ici vénéré comme un prestidigitateur. Héros moderne, invincible, Holmes devient dans le corps de Downey Jr. un vrai Iron Man in London, avec les mêmes particularités anti-héroïque (alcoolique, maladif, ...). Les traits de la personnalité de Holmes semblent ainsi disparaître derrière tout un attirail de bons mots, de vitesse à grands renforts d’action (par ailleurs tout à fait distrayant).

Bon film comme pourrait l’être un Arme Fatale 5, Sherlock Holmes aurait pu prendre un autre héros pour personnage principal que cela n’aurait pas changé grand-chose. Inutile pour autant de bouder notre plaisir, le film se tient et est magnifié par la photo de Philippe Rousselot -La forêt d’Émeraude (John Boorman, 1985), Et au milieu coule une rivière (Robert Redford, 1992), Entretien avec un Vampire (Neil Jordan, 1994), Big Fish (Tim Burton, 2003). Avec une affiche prometteuse et un duo d’acteur qui s’en renvoient de belle (n’omettant pas, au passage, l’inévitable sous-texte homosexuel), le Sherlock Holmes de Ritchie, s’il n’est pas fidèle à son modèle, est un divertissement tout ce qu’il y a de plus plaisant. -

The Lovely Bones (2010)

Un film de Peter Jackson

Le réalisateur du Seigneur des Anneaux nous revient avec une oeuvre qui, si elle n’est pas un retour aux sources à proprement parler (pour cela, il lui faudrait revenir à des délires grand guignolesques comme Braindead ou Bad Taste), a tout d’un interlude récréatif, entre un monstrueux King Kong (2005), les prochaines aventures numériques de Tintin, ou encore l’adaptation de Bilbo Le Hobbit qu’il produit.

Le réalisateur du Seigneur des Anneaux nous revient avec une oeuvre qui, si elle n’est pas un retour aux sources à proprement parler (pour cela, il lui faudrait revenir à des délires grand guignolesques comme Braindead ou Bad Taste), a tout d’un interlude récréatif, entre un monstrueux King Kong (2005), les prochaines aventures numériques de Tintin, ou encore l’adaptation de Bilbo Le Hobbit qu’il produit.

L’histoire de Susie Salmon est dramatiquement simple : assassinée, elle va essayer de guider son entourage depuis l’au-delà pour démasquer son meurtrier. Enfin, l’au-là, pas tout à fait : une zone d’entre-deux, car elle peut entretenir un lien ténu avec les vivants (rappelez-vous de Ghost, avec Patrick Swayze). Elle évolue donc dans des décors colorés et naïfs comme des dessins d’enfants : elle façonne elle-même son univers. De l’autre côté, se joue un drame familial (les effets de la perte d’un enfant), doublé d’une intrigue policière à la Desperate Housewives -la crainte constante du voisinage, le poids des rumeurs. Le tout est saupoudré d’une bonne dose d’humour un peu fou, délivré par la grand-mère de Susie (Susan Sarandon).

Chacune de ces orientations pourrait constituer un film à elle seule. Or, Peter Jackson nous sert un mélange où le mot-clé est rupture. Rupture sur le fond et sur la forme.

Le film fonctionne ainsi sur d’innombrables ruptures de tons, passant sans ambages du thriller à suspense, au drame psychologique, au conte fantastique, jusqu’à la comédie déjantée. Le passage de l’un à l’autre n’est jamais progressif, mais dur comme un couperet, une cassure manifeste. Cette accumulation ne produit cependant pas la synergie espérée, le spectateur ayant à chaque fois l’impression de voir un autre film, déconnecté du reste. Le film peine ainsi à avancer en dépit de très belles séquences prises indépendamment, et l’on se demande souvent quel est l’objectif de telle ou telle scène. De même, les ruptures sont aussi pensées au niveau de l’articulation du scénario, qui bifurque constamment vers une direction inattendue : décisions des personnages, réalité aménagée (le retour chez elle de Susie saine et sauve alors qu’elle a bien été tuée : Ghost, on vous dit !)...

A ces ruptures de tons s’adjoint un procédé qui court sur tout le film : on nous montre tel personnage, puis tel autre à un autre endroit, sous-tendant que les deux actions ont lieu en même temps, rapprochées par ce montage dit parallèle. Si proches et si éloignés, Susie et sa famille tente conjointement de dire adieu à leur présence respective. Pour Susie, l’enjeu est aussi de faire le deuil d’une vie à peine commencée, pas réalisée. La réalisation de certains caps sera aussi abordée dans le mælstrom du film, sorte de tourbillon où tout se mélange.

Pour les décors et la lumière, on est évidemment bien loin du faste des épopées de Tolkien, mais la multiplicité des ambiances et des réalités (réel ancré dans les années 70, reconstitution discrète et efficace, fantastiques espaces de l’entre-deux mondes) permet un voyage varié. Le fil rouge, la traque du meurtrier, est assorti de tensions très bien gérées, tout en ayant dévoilé très tôt au regard du spectateur le visage du criminel.

La naïveté de certains dialogues a beaucoup de mal à passer (la dernière phrase déclamée par l’héroïne, sortie d’un album de Martine : Vivez heureux et passez une longue vie, ou un truc du genre...), et la symbolique trop forcée (la fin du criminel) rate vraiment son coup. Constamment inégal, pour un résultat tout aussi difficile à situer, The Lovely Bones ne constitue pas la réussite qu’on était endroit d’attendre de Peter Jackson. -

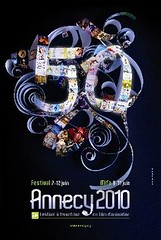

Festival International du Film d'Animation d'Annecy 2010 : interviews

Le compte à rebours est lancé : dans quelques mois, le Festival International du film d’animation d’Annecy fêtera sa cinquantième année, rien que ça ! L’aventure animée a effectivement commencé en 1960 à Annecy, après une première édition des Journées Internationales du Cinéma d’Animation au Festival de Cannes. Plus d’infos sur le site du Festival. Pour fêter dignement cet anniversaire qui célèbre un demi-siècle de festival, nous avons souhaité interviewer quelques membres du staff du Festival, ceux qui -parmi beaucoup d'autres-, années après années, rendent la manifestation possible, afin qu’ils nous parlent de leur cinéma.

Le compte à rebours est lancé : dans quelques mois, le Festival International du film d’animation d’Annecy fêtera sa cinquantième année, rien que ça ! L’aventure animée a effectivement commencé en 1960 à Annecy, après une première édition des Journées Internationales du Cinéma d’Animation au Festival de Cannes. Plus d’infos sur le site du Festival. Pour fêter dignement cet anniversaire qui célèbre un demi-siècle de festival, nous avons souhaité interviewer quelques membres du staff du Festival, ceux qui -parmi beaucoup d'autres-, années après années, rendent la manifestation possible, afin qu’ils nous parlent de leur cinéma.Aujourd’hui, faisons connaissance avec Corinne Denis, traductrice au Festival depuis 1998. Elle enseigne aussi l’anglais à des élèves d’enseignement supérieur.

Corinne est passionnée de cinéma, ça se voit tout de suite. Renouvelant constamment son envie de voir, de comprendre, de connaître des films par l’intermédiaire de son activité professorale, elle reste toujours curieuse d’une découverte.

Plus jeune, en Angleterre, elle est très sensible aux performances d’acteurs ; depuis son arrivée en France, elle offre sa préférence au réalisateur pour motiver ses découvertes cinéma.

Elle nous parle d’un cinéma pointu, expressif, très soigné visuellement, notamment de Ken Russell, et d’un acteur en particulier, le britannique Alan Bates (Women in Love, Ken Russell, 1969), ou d’un de ses films de chevet, Loin de la foule déchaînée (Far from the Madding crowd, John Schlessinger, 1967). Très attentive à la qualité de l’image, elle nous confie sur ce dernier : "C’est merveilleusement filmé, ça me rappelle David Lean. Je sais que le DVD est sorti, j’adorerais le revoir, mais je crois que la copie utilisée est très mauvaise ; je n’ose pas le redécouvrir dans ces conditions." Perfectionniste, Corinne Denis ? Non, juste cinéphile.

Sur Alan Bates : "Il a beaucoup joué, au théâtre comme à la télévision ; au cinéma, dans A day in the death of Joe Egg (Peter Medak, 1972). Avec lui, j’ai vécu un de mes derniers chocs cinématographiques : Le cri du sorcier (The Shout, Jerzi Skolimowski, 1978). Les éditeurs vidéo jouent surtout sur sa dimension fantastique, mais il s’agit plus, en fait, d’un film psychologique. L’ambiance sonore est exceptionnelle, remplie de sons étranges, synthétiques. John Hurt y joue le rôle d’un musicien, et le film est centré sur l’histoire d’un cri qui peut tuer. Le film impose que l’on n’arrête pas de réfléchir sur les personnalités de chacun, sur ce qui les pousse à agir. On voit également l’actrice britannique Susanna York, qui représente pour moi la Julianne Moore d’hier, ne reculant devant aucune difficultés, toujours forte et curieuse de nouvelles expériences. J’ai découvert le film il y a quelques années sur une chaîne du câble, par hasard, et je suis restée complètement hypnotisée. C’est un film unique, à nulle autre pareille. Surtout pour le jeu habité d’Alan Bates."

Le Cri du sorcier est un film atypique, où l’argument fantastique n’est effectivement qu’un prétexte à une étude psychologique fouillée ; il pose aussi la question de la croyance, que ce soit à un niveau métaphysique (est-ce que cet homme est réellement capable de tuer sous l’influence de son seul cri ?- ou au niveau relationnel ; met-il vraiment mon couple en danger ? Il est ainsi d’une richesse exemplaire, et semble constamment échapper à toute catégorisation définitive.

On sent que la passion de Corinne pour le cinéma est loin d’être sous le seul signe de la distraction. Elle étudie, décrypte, se passionne pour ces acteurs chez qui le moindre geste, tout en étant extrêmement travaillé, n’en reste pas moins très naturel.

"Tout tient sur la performance des acteurs. La fin d’une liaison (Neil Jordan, 2000) aurait pu être quelconque ; mais Julianne Moore y est exceptionnelle. Elle est tellement charismatique, et fait preuve d’une telle force qu’elle peut porter un film sur ses seules épaules. Elle est parfaite dans ces films qui traitent de l’époque charnière où les femmes commencent à s’émanciper, mais difficilement, comme des pionnières ; Dans ce film, elle donne une des meilleures performances que j’ai jamais vue. C’est quand un film arrive à être si juste qu’il te fait te poser des questions sur notre réalité, notre vie, qu’il devient primordial."

L’intérêt de Corinne va aussi à des films très construits, qui font montre de la maîtrise de leur metteur en scène ; le nom de Christopher Nolan arrive vite sur le tapis.

"J’aime ces films qui bifurquent, qui bousculent les codes de la narration traditionnelle, linéaire. Le premier film de Nolan, Following, est un modèle de cette déconstruction et du nouveau sens qu’on peut tirer d’une histoire racontée de cette façon. Peut importe au final si on sait dès le début tout ce qu’il se passe ; la manière de raconter est tellement originale qu’elle domine tout."

Son prochain film, Inception, saura sans nul doute se rallier à cette belle définition.

Merci Corinne, et bon(s) film(s) !Source image : affiche de l'édition 2010 du Festival, © Nathalie Pattier