Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique du film :

-

-

Freddy 5 : l'enfant du cauchemar (1990) vs. Star Trek V : l'ultime frontière (1989)

Deux films de Stephen Hopkins et William Shatner

Une histoire de suite

Durant l'été 1989, à deux mois d'intervalle, deux suites de films se télescopent, portant chacune un numéro 5. Le chiffre est déjà conséquent dans l'exercice foisonnant de la séquelle, et aucune des deux franchise ne s'en arrêtera là : Freddy ira fièrement convoquer la mise en abîme dans Freddy sort de la nuit (Wes Craven, 1994), septième du nom (cela fait huit en comptant Freddy contre Jason, bastonnade en règle avec un autre croquemitaine fameux), tandis que Star Trek ira jusqu'à un dixième titre, Star trek : Nemesis (Stuart Baird, 2002) ; tout cela sans compter les récents remakes-redémarrage (en 2009 pour Star Trek, 2010 pour Freddy), pratique so 2010's incarnant l'aboutissement terminal de la suite, l'univers du film y étant à chaque fois réinventé pour trouver un nouveau départ.

La synchronicité de ces deux univers se trouve donc ici, en 1989, alors que Freddy sévit sur les écrans de cinéma depuis 1984 avec la régularité d'un métronome (pratiquement un film par an), et que Star Trek a ressuscité (plusieurs fois) depuis son lancement originel en 1965.

Freddy, depuis son démarrage en trombe (Les griffes de la nuit reste aujourd'hui l'un des meilleurs films de Wes Craven), a des fortunes diverses selon les années, la priorité étant donnée à la vitesse de sortie du prochain chapitre. Ainsi, après un deuxième épisode dont il ne me reste que peu de souvenirs, j'avais totalement accroché aux Griffes du cauchemar, avec la jeune Patricia Arquette et Laurence Fishburne prenant place dans un hôpital, où comme à l'accoutumée, l'endormissement est fatal. Les transitions rêves / réalités sont de plus en plus travaillées, plus imaginatives aussi : ainsi, dans cet Enfant du cauchemar qui nous intéresse aujourd'hui, un dessinateur, feuilletant des carnet de BD où il découvre la version dessinée des meurtres qui ont précédé, se voit lui-même intégré à une page, et disparaît dans un éclair en image par image. L'eau, élément clé chez Freddy, est encore de la partie avec une classique scène de douche. L'élément est en effet à la base de la mythologie de Freddy, sûrement par la symbolique du miroir, du reflet inversé, et aussi de la frontière. C'est ainsi un lieu de passage privilégié entre le monde du rêve et celui de la réalité. On se souvient du passage culte dans le premier film où la griffe de Freddy surgissait sournoisement du bain de Nancy Thompson, où bien le meurtre de la piscine bouillante dans le deuxième épisode, du waterbed, etc. l'aspect sériel, on le voit, offre aux esprits imaginatifs de multiples possibilités.

Quel beau bébé... Il a les yeux de son père !Mais Freddy 5, à trop vouloir en faire, plonge dans un abîme de scènes ridicules. Ici, on aura droit pêle-mêle au récit des origines de Freddy, fruit de l'union d'une nonne et des pensionnaires d'un asile d'aliénés ; on est alors le spectateur désolé de la naissance d'un bébé-Freddy, aussi ridicule que le pitch de cet Enfant du cauchemar : l'héroïne du jour, enceinte, voit Freddy partout car il envahit les rêve de son fœtus -vues intra-utérines comprises.

La malédiction de la suite est sa rentabilité : une fois le filon trouvé, elles sont souvent moins bien budgétées, une partie des décors et des recherches (maquillages, costumes) ayant déjà été faits ; de même, les plannings de tournages sont plus serrés. Il n'est pas rare, dans la série des Freddy, que les scènes de rêves soient mise en chantier et tournées avant même d'avoir un scénario complet et approuvé. Le public d'alors pouvait avoir une overdose du personnage, car, outre les films, la série télévisée Freddy, le cauchemar de vos nuits (Freddy's Nightmares, a Nightmare on Elm Street: The Series) trustait les écrans de télévision entre 1988 et 1990.

En termes de grand-guignol, de recyclage d'exploitation pure et simple, Freddy 5 marque en quelque sorte un sommet du n'importe quoi, un point de non-retour. Ce qui n'empêchera pas la suite de voir le jour...

La saga Star Trek, elle, ne joue pas totalement sur le même terrain : sa mythologie s'est élaborée depuis le milieu des années 60 avec la série TV originale imaginée par Gene Roddenberry. Si bien que, dès le premier film de cinéma, Star Trek, le film, qui met en vedette le casting original, une part de la matière scénaristique est le vieillissement. On peut y voir, en filigrane, une lecture critique de l'exercice de la suite, éternelle resucée d'un sujet plus tellement original. Spock, Dr. Leonard "Bones" McCoy, et surtout le bouillonnant Kirk sont rattrapés par le temps qui passe. Et, alors que pour d'autres séries le visage du héros change périodiquement (James Bond, Batman), ici les acteurs originaux tiendront la barre jusqu'à Star Trek : Générations, sorti en 1994.

Quelle motivation !Star Trek est un bon exemple des économies d'échelle possiblement réalisables : il suffit d'écouter un des commentaires audio d'un des films de la saga pour entendre l'énumération astronomique de décors réutilisés (la passerelle du vaisseau Enterprise, recyclée depuis le premier film), de costumes , ou bien même de certains éléments recyclés d'autres films. Ainsi, un des arrière-plans futuristes de Star Trek V n'est rien de moins que celui créé pour L'âge de cristal (Logan's run, Michael Anderson, 1976). Dans la même logique, les acteurs vont être mis à contribution pour réaliser plusieurs films de la saga : après Leonard Nimoy qui s'attela aux épisodes 3 & 4 (A la recherche de Spock et Retour sur la Terre, qui forment une trilogie avec La colère de Khan), c'est au tour de William Shatner, le capitaine Kirk en personne, d'occuper le poste de réalisateur sur L'ultime frontière. Et, comment dire... Nous avons un gagnant, pour l'épisode le plus mauvais de toute la saga cinématographique ! Pourtant, la combinaison acteur / réalisateur ne s'arrêtera pas là : Jonathan Frakes, Number One du commandant Picard dans Star Trek : The Next Generation, réalisera les épisodes Premier contact et Insurrection, respectivement opus 8 et 9 de la saga. Pour Shatner et l'épisode 5, Ça commence pourtant pas mal sur une planète extra-terrestre désertique, avec la rencontre d'un fanatique et de son gourou. Belle photo, beaux plans, personnages mystérieux et un poil flippant... Puis, patatras : on retrouve Kirk en train d'escalader le Mont Yosemite, assisté par Spock sur des aéro-glisseurs, et Bones qui le surveille de loin, frôlant la crise cardiaque. La réunion des papys prend un tour comique, voulu qu'en partie. Plus loin, on sera le témoin affligé d'un tour chantant au coin du feu, crépitant à la nuit tombée : le cœur du film d'après les spécialistes de Star Trek qui interviennent dans le commentaire audio du blu-ray... Cette réunion des anciens fait surtout peine à voir, quand on se rappelle les épopées cosmiques qui traversaient la première série, (bien qu'handicapées par un certain manque de moyens).

Quelle motivation ! (bis)La personnalité de Sybock, un gourou qui envoûte les foules pour les guider vers un objectif pour le moins brumeux -et qui s’avérera être cette Ultime frontière du titre, est néanmoins intéressante : elle préfigure Soran, le scientifique épris d'immortalité joué par Malcolm McDowell dans Star Trek : Générations. Mais l'on peut se demander si l'intrigue, aux forts relents de mysticisme, a sa place dans l'univers de Star Trek. Pareillement, une scène dans un bar de la planète-désert ressemble beaucoup à la Cantina de Star Wars, plutôt qu'aux autres éléments présents dans les films Star Trek. Qui plus est, le film n'est pas aidé par certains effets spéciaux presque pathétiques (ILM, qui s'occupe habituellement de cette partie, n'était pas disponible aux dates de tournage), et certains effets construits en dur ne rendent vraiment pas justice à la mythologie (l'atterrissage catastrophe de la navette Copernicus dans un des sas de l'Enterprise).

L'ultime frontière a cela d'ultime qu'à l'instar de Freddy 5, elle constitue le point de non-retour de la saga... qui se portera mieux par la suite. Ainsi, à l'orée des 90's, se sont croisés deux mythologies qui ont traversés ensemble les années 80, et iront certainement encore plus loin. Pour le meilleur et le pire.

-

Classics Confidential : L'invraisemblable vérité (1956)

Un film de Fritz Lang

Film jumeau de La cinquième victime, L'invraisemblable vérité sort la même année, et garde un petit rôle pour les médias, grand thème du précédent film. Ceux-ci vont relater avec moult détails le périple judiciaire que vit Tom Garrettt, ancien journaliste qui, pour faire "un bon papier" sur les dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, crée les preuves de son implication dans le meurtre d'une jeune femme. ce point de départ, assez invraisemblable, fait du film non pas un polar, comme cela pourrait être le cas, mais démonte bien le mécanisme de falsification de preuves, comme un modèle inversé du film policier, où l'accent est généralement donné sur la recherche de preuve par une figure de l'autorité judiciaire : flic, détective, inspecteur d'assurances, etc. La cinquième victime partage donc aussi cet aspect faussement policier pour parler d'autre chose. Ici, les longs temps qui voient le complice de Garrett prendre les photos des preuves falsifiées, pour composer son dossier de demande de grâce une fois que Garrett sera inculpé puis condamné, fait montre du mécanisme machiavélique apparemment bien huilé qu'utilisent les deux compères. Ainsi, ils démontreront peut-être que le système d'inculpation de la justice américaine, se satisfaisant de preuves indirectes et que, "beyond a reasonable doubt" - titre original du film, "au-delà de tout doute raisonnable", un accusé peut être condamné injustement.

Film jumeau de La cinquième victime, L'invraisemblable vérité sort la même année, et garde un petit rôle pour les médias, grand thème du précédent film. Ceux-ci vont relater avec moult détails le périple judiciaire que vit Tom Garrettt, ancien journaliste qui, pour faire "un bon papier" sur les dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, crée les preuves de son implication dans le meurtre d'une jeune femme. ce point de départ, assez invraisemblable, fait du film non pas un polar, comme cela pourrait être le cas, mais démonte bien le mécanisme de falsification de preuves, comme un modèle inversé du film policier, où l'accent est généralement donné sur la recherche de preuve par une figure de l'autorité judiciaire : flic, détective, inspecteur d'assurances, etc. La cinquième victime partage donc aussi cet aspect faussement policier pour parler d'autre chose. Ici, les longs temps qui voient le complice de Garrett prendre les photos des preuves falsifiées, pour composer son dossier de demande de grâce une fois que Garrett sera inculpé puis condamné, fait montre du mécanisme machiavélique apparemment bien huilé qu'utilisent les deux compères. Ainsi, ils démontreront peut-être que le système d'inculpation de la justice américaine, se satisfaisant de preuves indirectes et que, "beyond a reasonable doubt" - titre original du film, "au-delà de tout doute raisonnable", un accusé peut être condamné injustement.Les ponts entre les deux films ne s'arrêtent pas là : on se souvient que le couple amoureux laissait sonner le téléphone dans le dernier plan de La cinquième victime. Dans une de leur première scène commune, Tom Garrett (Dana Andrews) et Susan Spencer (Joan Fontaine) sont face à un téléphone qui sonne, pour cette fois y répondre. Et leur couple va, durant les 1h20 du film, être mis à mal par l'aventure supposée de Garrett avec une jeune femme.

La volonté de Garrett durant le film est difficilement compréhensible, comme il a l'air de s'embourber lui-même dans une affaire dont, très clairement il ne peut pas sortir indemne ; on sent ici poindre l'ombre du film noir, bien plus que dans La cinquième victime. Même avec ce que le spectateur recueille en matière d'informations, sa volonté ne peut être comprise que comme une pulsion sacrificatrice, et/ou masochiste. De plus, son mariage proche avec Susan devrait en faire un heureux homme : comme on le voit se lancer à corps perdu dans cette aventure, et dans la rédaction d'un livre (fil narratif qui sera cependant rapidement abandonné) qui met une barrière à leurs projets communs, sa passion pour elle a l'air peu aboutie. Mais le film est également sur le jeu des apparences, et comme on le sait, elles sont souvent trompeuses. Alors, même si l'on devine rapidement un des événements majeurs du film (le seul détenteur de la vérité de la falsification des preuves meurt accidentellement en emportant les preuves avec lui), les méandres de l'intrigue -qui, dans le dernier quart, prend la forme d'un film de plaidoirie- nous révèle quelques surprises.

Comme le relève justement Bernard Eisenschitz dans le fabuleux livre proposé en complément, toute la valeur du film se situe dans l'écart entre ce qui est dit et montré au spectateur, et ce qu'il ne sait pas. Ainsi, certains révélations faites par l'accusation lors du procès viendront soit conforter le savoir du spectateur, ou alors il se satisfera intégralement des réponses apportées par Garrett. Le cheminement pour arriver à la vérité est tout de même tortueux, pour au final justifier une institution que Lang semble tout de même accuser, étant lui-même totalement opposé à la peine de mort, comme le personnage de l'éditorialiste complice de Garrett.

Si je ne révélerai pas la fin du film, tout au moins puis-je avancer qu'elle préfigure les films à twist qui étaient fort peu répandus au milieu des années 50 ; dans le même temps, le procédé peut sembler malhonnête, allant à l'encontre de tout ce qui a précédé. Ce serait manquer pas mal d'indices qui sont semés tout au long du film. Mais Lang, en grand maître de la rhétorique cinématographique, démontre aussi, si besoin l'était, de l'immense force de persuasion de l'objet film. Et, rien que pour cela, cette Invraisemblable vérité vaut le coup d'être vue !

-

Classics Confidential : La cinquième victime (1956)

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

-

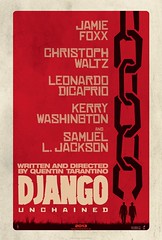

Django Unchained (2012)

Un film de Quentin Tarantino

Un film de Tarantino, aujourd'hui, c'est un peu un genre en soi ; quand on va voir "un Tarantino", peu importe de quoi ça parle, ni de quel genre il s'agit. On sait qu'on va retrouver un monde bien particulier, peuplé de personnages truculents, débitant du dialogue intelligent à tour de bras, sur une musique furieusement in ; sans oublier la maîtrise du cadre, toute cinéphile, du jeune Quentin (qui a pris un peu depuis, question âge et tour de taille).

Un film de Tarantino, aujourd'hui, c'est un peu un genre en soi ; quand on va voir "un Tarantino", peu importe de quoi ça parle, ni de quel genre il s'agit. On sait qu'on va retrouver un monde bien particulier, peuplé de personnages truculents, débitant du dialogue intelligent à tour de bras, sur une musique furieusement in ; sans oublier la maîtrise du cadre, toute cinéphile, du jeune Quentin (qui a pris un peu depuis, question âge et tour de taille).Pour autant, on perçoit une mutation sensible dans le cinéma du bonhomme. Axé sur le brutal, les images-chocs (Reservoir Dogs, Pulp Fiction), ses histoires étaient ramassées autour d'éléments micro-historiques. La petite histoire de gangsters (Pulp Fiction), une quête de vengeance toute personnelle (Kill Bill vol.1&2), la vie chaotique d'une hôtesse de l'air (Jackie Brown). Depuis Inglorious Basterds, ces destinées individuelles croisent la grande histoire : la seconde guerre mondiale et la lutte contre les nazis, puis aujourd'hui l'esclavagisme ; grande histoire dans laquelle les personnages principaux cherchent (et obtiennent) une revanche toute uchronique. Cette uchronie donne un ton inédit au cinéma de Tarantino : celui d'une tordante comédie, qui s'accommode de séquences humoristiques presque sitcosmesques. Brad Pitt qui baragouine de l'allemand dans Inglorious Basterds, ici une chevauchée de membres du Ku Klux Klan ou Django, "lhomme trop bien sapé", sans parler des effets dévastateurs des armes du duo de chasseurs de primes : les victimes sont projetées comme si elles étaient percutées par un train. Enfin, pas toutes, les vrais méchants ne meurent qu'avec un miniscule trou rouge qui s'agrandit fort peu, et en silence. Tarantino, réalisateur de comédies ?

A la violence viscérale des débuts, les excès d'aujourd'hui accompagne cette comédie. Auparavant douloureuses, les exécutions revêtent des atours séduisants, repeignant les murs à la façon d'un Pollock. Le cinéma de Tarantino apparaît aujourd'hui comme plus rangé, plus plaisant, plus grand public. Rien d'étonnant à ce que son dernier opus soit également son plus grand succès : Tarantino, parti de la périphérie, a rendu ses excès mainstream. Ou bien, c'est le cinéma mainstream qui s'est emparé des codes de violences made in Tarantino.

Django est donc un jouissif mélange des genres, habité par ses personnages (excellent Christoph Waltz, qui n'a pas volé son oscar, mais n'oublions pas Jamie Foxx, très bon en esclave vengeur). L'ampleur est véritable, et la touche Tarantino toujours présente. Existe-t-il pour autant une recette miracle, une formule clé en main ? La réussite de ses films recoupe un ensemble de choix pertinents, en plus du talent indéniable du cinéaste. Le casting, la musique, la maîtrise de la narration, importe ici plus que la simple originalité de l'histoire. Mais, plus que tout, c'est la personnalité de Tarantino qui se détache de l'ensemble. La séance de cinéma devient une rencontre privilégiée avec son auteur. Correspondant en tous points à la fameuse politique des auteurs développée par Truffaut dans les années 50, on ne s'étonne pas non plus du grand succès de Tarantino dans l'hexagone : il plaît, autant au public qu'aux élites (aux dernières nouvelles, son Pulp Fiction est toujours la Palme d'or la plus vue au cinéma) : cette rare alchimie ne peut pas être formulée, reproduite. C'est ça aussi, le talent de Tarantino.

Ah, une dernière chose : Django Unchained est un western, dont le personnage est repris d'un film fondateur du western italien, Django (Sergio Corbucci, 1966). Tout de même...

Autres chroniques (de points de vues assez différents), lues sur Inisfree, Nightswiming et Sur la route du cinéma.