Deux films de Stephen Hopkins et William Shatner

Une histoire de suite

Durant l'été 1989, à deux mois d'intervalle, deux suites de films se télescopent, portant chacune un numéro 5. Le chiffre est déjà conséquent dans l'exercice foisonnant de la séquelle, et aucune des deux franchise ne s'en arrêtera là : Freddy ira fièrement convoquer la mise en abîme dans Freddy sort de la nuit (Wes Craven, 1994), septième du nom (cela fait huit en comptant Freddy contre Jason, bastonnade en règle avec un autre croquemitaine fameux), tandis que Star Trek ira jusqu'à un dixième titre, Star trek : Nemesis (Stuart Baird, 2002) ; tout cela sans compter les récents remakes-redémarrage (en 2009 pour Star Trek, 2010 pour Freddy), pratique so 2010's incarnant l'aboutissement terminal de la suite, l'univers du film y étant à chaque fois réinventé pour trouver un nouveau départ.

La synchronicité de ces deux univers se trouve donc ici, en 1989, alors que Freddy sévit sur les écrans de cinéma depuis 1984 avec la régularité d'un métronome (pratiquement un film par an), et que Star Trek a ressuscité (plusieurs fois) depuis son lancement originel en 1965.

Freddy, depuis son démarrage en trombe (Les griffes de la nuit reste aujourd'hui l'un des meilleurs films de Wes Craven), a des fortunes diverses selon les années, la priorité étant donnée à la vitesse de sortie du prochain chapitre. Ainsi, après un deuxième épisode dont il ne me reste que peu de souvenirs, j'avais totalement accroché aux Griffes du cauchemar, avec la jeune Patricia Arquette et Laurence Fishburne prenant place dans un hôpital, où comme à l'accoutumée, l'endormissement est fatal. Les transitions rêves / réalités sont de plus en plus travaillées, plus imaginatives aussi : ainsi, dans cet Enfant du cauchemar qui nous intéresse aujourd'hui, un dessinateur, feuilletant des carnet de BD où il découvre la version dessinée des meurtres qui ont précédé, se voit lui-même intégré à une page, et disparaît dans un éclair en image par image. L'eau, élément clé chez Freddy, est encore de la partie avec une classique scène de douche. L'élément est en effet à la base de la mythologie de Freddy, sûrement par la symbolique du miroir, du reflet inversé, et aussi de la frontière. C'est ainsi un lieu de passage privilégié entre le monde du rêve et celui de la réalité. On se souvient du passage culte dans le premier film où la griffe de Freddy surgissait sournoisement du bain de Nancy Thompson, où bien le meurtre de la piscine bouillante dans le deuxième épisode, du waterbed, etc. l'aspect sériel, on le voit, offre aux esprits imaginatifs de multiples possibilités.

Quel beau bébé... Il a les yeux de son père !

Mais Freddy 5, à trop vouloir en faire, plonge dans un abîme de scènes ridicules. Ici, on aura droit pêle-mêle au récit des origines de Freddy, fruit de l'union d'une nonne et des pensionnaires d'un asile d'aliénés ; on est alors le spectateur désolé de la naissance d'un bébé-Freddy, aussi ridicule que le pitch de cet Enfant du cauchemar : l'héroïne du jour, enceinte, voit Freddy partout car il envahit les rêve de son fœtus -vues intra-utérines comprises.

La malédiction de la suite est sa rentabilité : une fois le filon trouvé, elles sont souvent moins bien budgétées, une partie des décors et des recherches (maquillages, costumes) ayant déjà été faits ; de même, les plannings de tournages sont plus serrés. Il n'est pas rare, dans la série des Freddy, que les scènes de rêves soient mise en chantier et tournées avant même d'avoir un scénario complet et approuvé. Le public d'alors pouvait avoir une overdose du personnage, car, outre les films, la série télévisée Freddy, le cauchemar de vos nuits (Freddy's Nightmares, a Nightmare on Elm Street: The Series) trustait les écrans de télévision entre 1988 et 1990.

En termes de grand-guignol, de recyclage d'exploitation pure et simple, Freddy 5 marque en quelque sorte un sommet du n'importe quoi, un point de non-retour. Ce qui n'empêchera pas la suite de voir le jour...

La saga Star Trek, elle, ne joue pas totalement sur le même terrain : sa mythologie s'est élaborée depuis le milieu des années 60 avec la série TV originale imaginée par Gene Roddenberry. Si bien que, dès le premier film de cinéma, Star Trek, le film, qui met en vedette le casting original, une part de la matière scénaristique est le vieillissement. On peut y voir, en filigrane, une lecture critique de l'exercice de la suite, éternelle resucée d'un sujet plus tellement original. Spock, Dr. Leonard "Bones" McCoy, et surtout le bouillonnant Kirk sont rattrapés par le temps qui passe. Et, alors que pour d'autres séries le visage du héros change périodiquement (James Bond, Batman), ici les acteurs originaux tiendront la barre jusqu'à Star Trek : Générations, sorti en 1994.

Quelle motivation !

Star Trek est un bon exemple des économies d'échelle possiblement réalisables : il suffit d'écouter un des commentaires audio d'un des films de la saga pour entendre l'énumération astronomique de décors réutilisés (la passerelle du vaisseau Enterprise, recyclée depuis le premier film), de costumes , ou bien même de certains éléments recyclés d'autres films. Ainsi, un des arrière-plans futuristes de Star Trek V n'est rien de moins que celui créé pour L'âge de cristal (Logan's run, Michael Anderson, 1976). Dans la même logique, les acteurs vont être mis à contribution pour réaliser plusieurs films de la saga : après Leonard Nimoy qui s'attela aux épisodes 3 & 4 (A la recherche de Spock et Retour sur la Terre, qui forment une trilogie avec La colère de Khan), c'est au tour de William Shatner, le capitaine Kirk en personne, d'occuper le poste de réalisateur sur L'ultime frontière. Et, comment dire... Nous avons un gagnant, pour l'épisode le plus mauvais de toute la saga cinématographique ! Pourtant, la combinaison acteur / réalisateur ne s'arrêtera pas là : Jonathan Frakes, Number One du commandant Picard dans Star Trek : The Next Generation, réalisera les épisodes Premier contact et Insurrection, respectivement opus 8 et 9 de la saga. Pour Shatner et l'épisode 5, Ça commence pourtant pas mal sur une planète extra-terrestre désertique, avec la rencontre d'un fanatique et de son gourou. Belle photo, beaux plans, personnages mystérieux et un poil flippant... Puis, patatras : on retrouve Kirk en train d'escalader le Mont Yosemite, assisté par Spock sur des aéro-glisseurs, et Bones qui le surveille de loin, frôlant la crise cardiaque. La réunion des papys prend un tour comique, voulu qu'en partie. Plus loin, on sera le témoin affligé d'un tour chantant au coin du feu, crépitant à la nuit tombée : le cœur du film d'après les spécialistes de Star Trek qui interviennent dans le commentaire audio du blu-ray... Cette réunion des anciens fait surtout peine à voir, quand on se rappelle les épopées cosmiques qui traversaient la première série, (bien qu'handicapées par un certain manque de moyens).

Quelle motivation ! (bis)

La personnalité de Sybock, un gourou qui envoûte les foules pour les guider vers un objectif pour le moins brumeux -et qui s’avérera être cette Ultime frontière du titre, est néanmoins intéressante : elle préfigure Soran, le scientifique épris d'immortalité joué par Malcolm McDowell dans Star Trek : Générations. Mais l'on peut se demander si l'intrigue, aux forts relents de mysticisme, a sa place dans l'univers de Star Trek. Pareillement, une scène dans un bar de la planète-désert ressemble beaucoup à la Cantina de Star Wars, plutôt qu'aux autres éléments présents dans les films Star Trek. Qui plus est, le film n'est pas aidé par certains effets spéciaux presque pathétiques (ILM, qui s'occupe habituellement de cette partie, n'était pas disponible aux dates de tournage), et certains effets construits en dur ne rendent vraiment pas justice à la mythologie (l'atterrissage catastrophe de la navette Copernicus dans un des sas de l'Enterprise).

L'ultime frontière a cela d'ultime qu'à l'instar de Freddy 5, elle constitue le point de non-retour de la saga... qui se portera mieux par la suite. Ainsi, à l'orée des 90's, se sont croisés deux mythologies qui ont traversés ensemble les années 80, et iront certainement encore plus loin. Pour le meilleur et le pire.

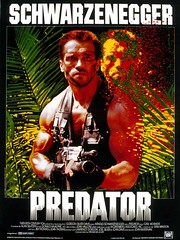

Deux ans après le sympathique Commando, les fans de gros muscles retrouvaient Monsieur Univers 1977 dans un film bien différent, bien qu'entretenant tout de même des similitudes avec le premier film ; indifféremment de leur fortune artistique et commerciale.

Deux ans après le sympathique Commando, les fans de gros muscles retrouvaient Monsieur Univers 1977 dans un film bien différent, bien qu'entretenant tout de même des similitudes avec le premier film ; indifféremment de leur fortune artistique et commerciale.

Predator a pour lui de jouer avec le spectateur et ses attentes ; film de guerre-jungle dans la première partie, il dérive vers la science-fiction dans la deuxième, divisant également le temps entre les deux. Le plan du début nous avait pourtant prévenu de la même manière, alternant directement avec les plans de jungle. Le surnaturel intervient de façon crédible via les réactions des personnages, affolés par une présence qu'on ne voit pas (le camouflage thermo-optique du Predator). La jungle, admirablement filmée par McTiernan, recèle déjà de cette qualité surnaturelle, avec son avalanche de vert, dévoilée lors de travellings gracieux, enfermant les hommes qui vont revenir à l'état d'animaux traqués. Car, plus que l'aspect fantastique du récit où une créature extra-terrestre vint sur Terre pour en finir avec les humains, c'est la chasse qui est importante. Le predator est un chasseur, respectueux de ces proies (il les prend une par une, en faisant des trophées, là où les membres du commando tuent par centaine et gaspillent des milliers de balles en quelques secondes, atomisant la forêt). Le predator appelle à une dimension primitive vers laquelle va revenir Dutch (son cri primaire pour attirer la créature vers la confrontation finale, qui se jouera uniquement aux armes de bois). Sous ses airs de production typique 80's (ce qu'il est, assurément), se terre une dimension plus profonde qu'à l'ordinaire, tout en ne reniant pas une seconde sa qualité de film d'action musclé.

Predator a pour lui de jouer avec le spectateur et ses attentes ; film de guerre-jungle dans la première partie, il dérive vers la science-fiction dans la deuxième, divisant également le temps entre les deux. Le plan du début nous avait pourtant prévenu de la même manière, alternant directement avec les plans de jungle. Le surnaturel intervient de façon crédible via les réactions des personnages, affolés par une présence qu'on ne voit pas (le camouflage thermo-optique du Predator). La jungle, admirablement filmée par McTiernan, recèle déjà de cette qualité surnaturelle, avec son avalanche de vert, dévoilée lors de travellings gracieux, enfermant les hommes qui vont revenir à l'état d'animaux traqués. Car, plus que l'aspect fantastique du récit où une créature extra-terrestre vint sur Terre pour en finir avec les humains, c'est la chasse qui est importante. Le predator est un chasseur, respectueux de ces proies (il les prend une par une, en faisant des trophées, là où les membres du commando tuent par centaine et gaspillent des milliers de balles en quelques secondes, atomisant la forêt). Le predator appelle à une dimension primitive vers laquelle va revenir Dutch (son cri primaire pour attirer la créature vers la confrontation finale, qui se jouera uniquement aux armes de bois). Sous ses airs de production typique 80's (ce qu'il est, assurément), se terre une dimension plus profonde qu'à l'ordinaire, tout en ne reniant pas une seconde sa qualité de film d'action musclé.