Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

vampires - Page 2

-

Valérie au pays des merveilles (1970)

-

Twilight - chapitre 3 : Hésitation (2010)

Un film de David Slade

Que le réalisateur de 30 jours de nuit s’attaque à Twilight aurait pu laisser espérer un film intéressant, à défaut d’être réellement bon. Les rédacteurs de Mad Movies s’en sont tenus là pour déclarer une flamme, trop directe pour être honnête, à cette Hésitation. Malheureusement pour nous, c’est la débandade qui nous a saisi dans la salle (pourtant magnifique) du Grand Rex.

Que le réalisateur de 30 jours de nuit s’attaque à Twilight aurait pu laisser espérer un film intéressant, à défaut d’être réellement bon. Les rédacteurs de Mad Movies s’en sont tenus là pour déclarer une flamme, trop directe pour être honnête, à cette Hésitation. Malheureusement pour nous, c’est la débandade qui nous a saisi dans la salle (pourtant magnifique) du Grand Rex.

Après un premier épisode foiré dans les grandes largeurs (taillé sur mesure, ceci dit, pour les bandes d’ados à coup de grandes déclarations romantiques, qui ne résistent pas à l’épreuve filmique), le deuxième épisode marquait, avouons-le, un mieux. Première scène de rêve bien troussée, dans ce champ de fleurs où Bella se voit flétrir alors qu’Edward garde la fraîcheur de sa (vieille) jeunesse. Même si ça se gâtait ensuite, on restait sur une impression que la saga cinématographique pouvait monter en puissance… Las. C’était sans compter ce troisième opus, indigent à plus d’un titre.

Tout d’abord, énigme du marketing infusée dans le scénario du film : la pseudo Hésitation de Bella, qui, entre le vampire Edward et le loup-garou Jacob, a visiblement du mal à choisir. La voiture d'Edward ou la moto de Jacob ? Une valse terriblement bancale tant on la sent forcée et tout sauf plausible. Rappel : au cinéma, une fois qu’un personnage déclare à un autre une passion si forte qu’il peut lui donner sa vie (le choix de Bella), on ne peut jamais, jamais, faire croire à l’audience que son avis peut changer sur la question. L’enjeu principal de cet épisode est dès le départ inexistant.

Surfant comme à l’accoutumée sur une vague adolescente, les personnages se retrouvent souvent face au ridicule achevé des situations auxquelles ils doivent prendre part (si, en littérature, des gars se baladant toujours torse nu ne posent pas problème, avec Twilight, ça se transforme en film de plage entre gangs rivaux). Je décernerais bien volontiers la palme à la scène dite "de la tente", dans laquelle Jacob-le-chaud viendra apporter du réconfort à Bella devant la tête déconfite du pauvre Edward, qui lui, est tout froid. Je la donnerais bien, si le film n’était pas caviardé dans son entier par des répliques tenant du Harlequin pour ados, à base de "J’te plais, hein ? je sais que je te plais mais tu ne le sais pas", ou quand Bella et son père ont un échange surréaliste de niaiserie sur sa virginité, qui aurait eu sa place dans une série télé soap de fin d’après midi.

N'y a-t-il pour autant rien à sauver dans le film ? Retenons le personnage de Jasper, effacé et en proie à ses pulsions vampiriques dans les précédents, qui s'affirme dans ce film-ci. Il en devient plus intéressant, recelant une force intérieure et une maîtrise jusque là mise à mal.

Chaque rebondissement surprend cependant par le manque d’enjeu, justement, dont ils font preuve. Le film pâtît ainsi de son statut d’épisode de transition, qui remplit les trous de son scénario faiblard (les vampires et les loups garous doivent s’allier, malgré leur haine mutuelle, contre des vampires encore plus méchants, au nom de la protection de Bella, objectif rappelé jusqu’à plus soif) avec du papier toilette : cheap, jetable, comblant juste le minimum nécessaire.

La grande baston finale, annoncée dès le début, n’est elle aussi qu’une publicité mensongère : torchée à la va-vite, les vampires ne saignant même plus une goutte. Tout cela sonne comme de bons vieux clichés ? Allez voir Twilight, et je vous assure que pour ça, vous ne serez pas déçus du voyage.

Bref, on a juste assisté à une sorte de non-film, de mauvaise série TV sans pub au milieu. Où rires gênés, moqueurs ou silence consterné m’ont convaincu que non, Twilight n’est pas pour moi. Ah… Attendez… On me souffle dans l’oreillette que les livres Twilight sont bien de la même veine… Une adaptation fidèle, en sorte… Un sentiment un peu bizarre lors de cette séance dans ce qui reste aujourd’hui la plus grande salle de cinéma d’Europe. La séance cinéma ultime, enfin ! -

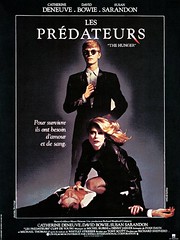

Les Prédateurs (1983)

Un film de Tony Scott

Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).

Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).

Le scénario tient en une ligne : Deneuve vampirise littéralement les personnages qui croisent sa route. Elle aime intensément et dans un éclair, passe à autre chose... Elle consomme. A ce titre, elle ne possède pas les attributs traditionnels des vampires (les dents longues lui manquent, ainsi que la sensibilité à l'astre solaire), mais aspire la vie des autres autant qu’elle les fascine. La beauté froide de Deneuve est glorifiée par une photo tout aussi lisse qu’elle, traitant le spectateur comme un admirateur distant, ne réussissant jamais vraiment à saisir le personnage dans son entier. Cachées derrière des lunettes noires, quand elle n’est pas cloîtrée dans sa grande demeure, Miriam Blaylock donne l’idée que les américains se faisaient de Catherine Deneuve, star inatteignable, sauf en rêve... Elle ne se dénudera d’ailleurs jamais, pouvant dire merci au body doubles, ce dont personne n’est dupe à la vision du film : Deneuve n’est pas femme à se dévoiler si facilement, même lors de son passage aux States !

John (David Bowie), amant auquel Deneuve a accordé ses faveur depuis quelques centaines d'années, entend par-dessus tout que leur amour dure toujours. Il est soudain rattrapé par une vieillesse accélérée, qui va attirer l’attention de Sarah Roberts (Susan Sarandon), une spécialiste du vieillissement. Cette dernière avait peu avant, n’était pas passé inaperçue au regard de Catherine Deneuve... Romantique jusqu’à l’extrême, la tonalité du film s’arrange paradoxalement d’une grande froideur, symbolisée par une mise en image aussi parfaite que superficielle. Méditation sur l’amour qui veut durer mais s’éteint inexorablement, The Hunger réserve des passages hautement graphiques, que ce soit pour un acte saphique qui aura déchaîné les passions à l’époque, et qui reste aujourd’hui encore très évocateur. La poitrine dénudée de Susan Sarandon, offerte aux tendres caresses d’une Catherine Deneuve transformée, est un grand moment ; à ce pic passionnel répondra, plus tard, la réaction de John envers la jeune enfant qu’ils avaient recueillie. La violence, faisant montre de leur potentiel de danger, aura été clairement évoquée lors de la première séquence du film, illustré par un singe cannibalisant sa compagne, avec lequel le couple de vampires semble entretenir une relation symbiotique.

Le film est aspiré, comme tous les personnages, par le mystère Deneuve, par sa présence charismatique ; repoussant les lieux communs d’un genre ultra-codifié, le film ne peut tout de même pas s’affranchir d’un scénario fin comme du papier bible. Le spectateur est ainsi surpris de l’être aussi peu, entraîné dans un déroulé trop maîtrisé vers un unique cliffangher. Tony Scott, sûrement conscient de cette trajectoire par trop rectiligne, en rajoutera plusieurs couches pour un Revenge aux moult circonvolutions narratives. Ayant acquis au fil des ans une stature culte, et donné à Deneuve un rôle qui restera gravé comme le juste reflet de son rang de star, désormais sexuellement libérée et versatile, Les Prédateurs est à savourer comme la version longue d’un clip sans musique, mais qui garde ce parfum de mystère érotiquement chargé. -

Martin (1977)

-

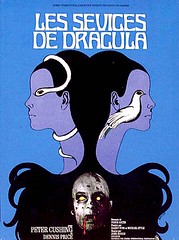

Les sévices de Dracula (1971)

Un film de John Hough

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Spécialiste des ambiances fantastiques, voire horrifiques (La maison des damnés, 1973, avec Roddy McDowall, ou Les yeux de la forêt, 1980, unique production Disney lorgnant vers l’épouvante), John Hough réalise un de ses premiers films avec ces Sévices vampiriques. S’ils n’ont, contrairement à ce que le titre français promet fièrement, aucun rapport avec le célèbre comte Dracula, il a par contre tout à voir avec la famille Karnstein, qui s’est déjà vu transposée au cinéma à deux reprises par la Hammer Film (dans The Vampire Lovers et Lust for a Vampire) la même année. Les sévices de Dracula, alias Twins of Evil, clôt cette trilogie.

Deux jumelles, Maria et Frieda, sont recueillies par leur oncle Gustave (Peter Cushing, sec comme une trique), un extrémiste religieux qui joue les grands inquisiteurs, comme Vincent Price dans le douloureux film du même nom, réalisé par Michael Reeves en 1968. Le village des jumelles est situé à proximité du château Karnstein, qu’occupe le dernier descendant de la famille, un séduisant jeune homme. Il n’en fallait pas plus à Frieda pour se sentir irrémédiablement attirée par le danger de se rendre au château, bravant du même coup l’interdiction de son oncle. Dans le même temps, on découvre que le comte, sous ces beaux atours, est un adorateur de Satan et qu’il organise des cérémonies païennes pour réveiller le mal véritable, dans une course aux sensations nouvelles et inédites, pour pallier à son ennui. C’est ni plus ni moins que la même thématique explorée au début du film de Peter Sasdy l’année précédente, Une messe pour Dracula. On y voyait de jeunes aristocrates tromper l’ennui en invoquant Dracula, qu’ils réveillent et provoquent leur mort.

A la suite d’une des séances de satanisme du bon monsieur -qui la joue fine, en plus : il sauve une fille anonyme ramassée par ses sbires, pour ensuite mieux la sacrifier lors de ses rituels-, Mircalla Karnstein, son ancêtre, apparaît. Après une brève scène, on ne la verra plus, elle est donc un prétexte pour raccorder le film aux autres épisodes, Mircalla apparaissant dans chacun des deux premiers, dans un rôle consistant. Malgré ce subterfuge, et le fait de constamment rappeler au spectateur qu’il regarde un film sur les Karnstein (on entend son nom à tous bout de champ, le trio à l’origine des films, Gates, Fine et Styne oeuvrant toujours au scénario et désireux d’être raccord avec les deux précédents), réalisateur et scénaristes réussissent un bon film, bien plus abouti que le catastrophique deuxième épisode : fini, les pauvres prétextes à dévoiler les poitrines des jeunes actrices-pin ups, fini aussi, les acteurs au charisme frelaté : outre un Peter Cushing fidèle à lui-même, Damien Thomas en Comte Karnstein tire bien son épingle du jeu ; et, ô surprise, on retrouve Kathleen Byron, la folle Sœur Ruth du Narcisse Noir de Powell & Pressburger, qui incarne ici la femme soumise de l’oncle Gustave. Rayon casting, c’est du petit lait...

L’intrigue est bien menée, tirant profit des personnages (les jumelles, qui seront le jouet d’une substitution l’une à l’autre) et des liens tissés entre eux -Gustave va être confronté à un choix bien difficile quand il se rendra compte que sa nièce est possédée, de même qu’un jeune homme, Anton, qui aime Frieda, et dans le même temps combat la folie de Gustave. Viseullement, on remarque quelques belles idées, dont une, la transformation effective de la fille en vampire : son image disparaît peut à peu dans le reflet d’un miroir, et terrorise la jeune femme...

Le vampirisme n’est pas non plus là pour faire joli, et l’on retrouve les procédés caractéristiques de sa mise en scène : regard hypnotisant qui fascine les victimes, dents longues, mais qui ne sortent qu’avec parcimonie et à-propos. Loin de démériter, Les sévices de Dracula finit la série en beauté, par un divertissement tout ce qu’il y a de plus honnête.