Un film de Damien Chazelle

Whiplash, c'est un peu Full Metal Jacket où un orchestre de jazz aurait remplacé la guerre du Viêt-Nam ; le sergent-instructeur est toujours là, lui, et a pris l'apparence de J.K. Simmons (Oz, Spider-Man).

Il fallait un jeune premier musicien pour le rôle du batteur Andrew Neyman ; en l'état, le choix de Miles Teller (The Spectacular Now, Divergente, prochainement Les 4 fantastiques) tient de l'évidence. Sa performance saisit l'effort jusqu'aux limites du corps, la course effrénée vers l'excellence du très haut niveau. En face de lui, J.K. Simmons est démoniaque, la plupart du temps imbuvable, parfois doux comme un père... Il dirige sa formation musicale comme une armée de petits soldats surentraînés, dans laquelle la moindre faiblesse est fatale. Les scènes instantanément marquantes de la fausse note ou du tempo impossible illustrent avec dureté le niveau d'exigence stratosphérique du chef d'orchestre. Pour répondre à cette exigence, Neyman ira lui aussi très loin, sacrifiant tout sur l'autel de sa passion : sa famille, sa petite amie, sa santé...

Le rapport avec la famille, décalée culturellement, est poignant, notamment dans la scène du dîner : Neyman éclate devant le manque de considération qu'on lui témoigne, dans un élan d'orgueil tant excessif que nécessaire. Toute cela... Pour quoi ? L'expression du pur talent musical, dont nous avons une démonstration définitive à la fin du film, qui a la bonne idée d'aller jusqu'au bout du propos tout en inversant les rapports de force. En l'état, il rappelle la plan final de Billy Elliot, qui, bien que trop elliptique, capturait tout autant un instant de perfection, d'achèvement artistique total.

En montrant à la fois toute l'étendue des sacrifices nécessaires à l'accession de la maîtrise totale de l'instrument, et la grâce qui en résulte, Whiplash est un film exemplaire et l'un des meilleurs témoignages de l'excellence musicale à l'écran.

Alors que la campagne marketing autour du prochain film Star Wars s'intensifie, un nouveau magazine débarque en kiosque ; il est l'héritier d'une revue que l'on avait plus vu depuis un bail, Lucasfilm Magazine, dont la publication s'était arrêtée en 2009. Six années et un changement d'éditeur plus tard (Panini remplace Delcourt), c'est reparti pour un tour de Faucon Millenium avec un mélange de traductions du magazine américain éponyme et autres textes inédits. La passation entre l'ancien (magazine, éditeur) et le nouveau est peut-être le plus réussi dans la nouvelle mouture : Patrice Girod, rédacteur en chef de Lucasfilm magazine, écrit un billet aussi passionné qu'émerveillé sur la renaissance de la saga ; il interviendra régulièrement dans Star Wars Insider. Puis c'est Aurélien Vivès, éditeur de Star Wars en VF et grand spécialiste de l'univers, qui trousse un article bigrement intéressant sur l'ihistorique de la publication de Star Wars en France, qui replace les grands moments des BD Star Wars dans leur contexte.

Alors que la campagne marketing autour du prochain film Star Wars s'intensifie, un nouveau magazine débarque en kiosque ; il est l'héritier d'une revue que l'on avait plus vu depuis un bail, Lucasfilm Magazine, dont la publication s'était arrêtée en 2009. Six années et un changement d'éditeur plus tard (Panini remplace Delcourt), c'est reparti pour un tour de Faucon Millenium avec un mélange de traductions du magazine américain éponyme et autres textes inédits. La passation entre l'ancien (magazine, éditeur) et le nouveau est peut-être le plus réussi dans la nouvelle mouture : Patrice Girod, rédacteur en chef de Lucasfilm magazine, écrit un billet aussi passionné qu'émerveillé sur la renaissance de la saga ; il interviendra régulièrement dans Star Wars Insider. Puis c'est Aurélien Vivès, éditeur de Star Wars en VF et grand spécialiste de l'univers, qui trousse un article bigrement intéressant sur l'ihistorique de la publication de Star Wars en France, qui replace les grands moments des BD Star Wars dans leur contexte. "S'ils jouent les héros, tue-les.

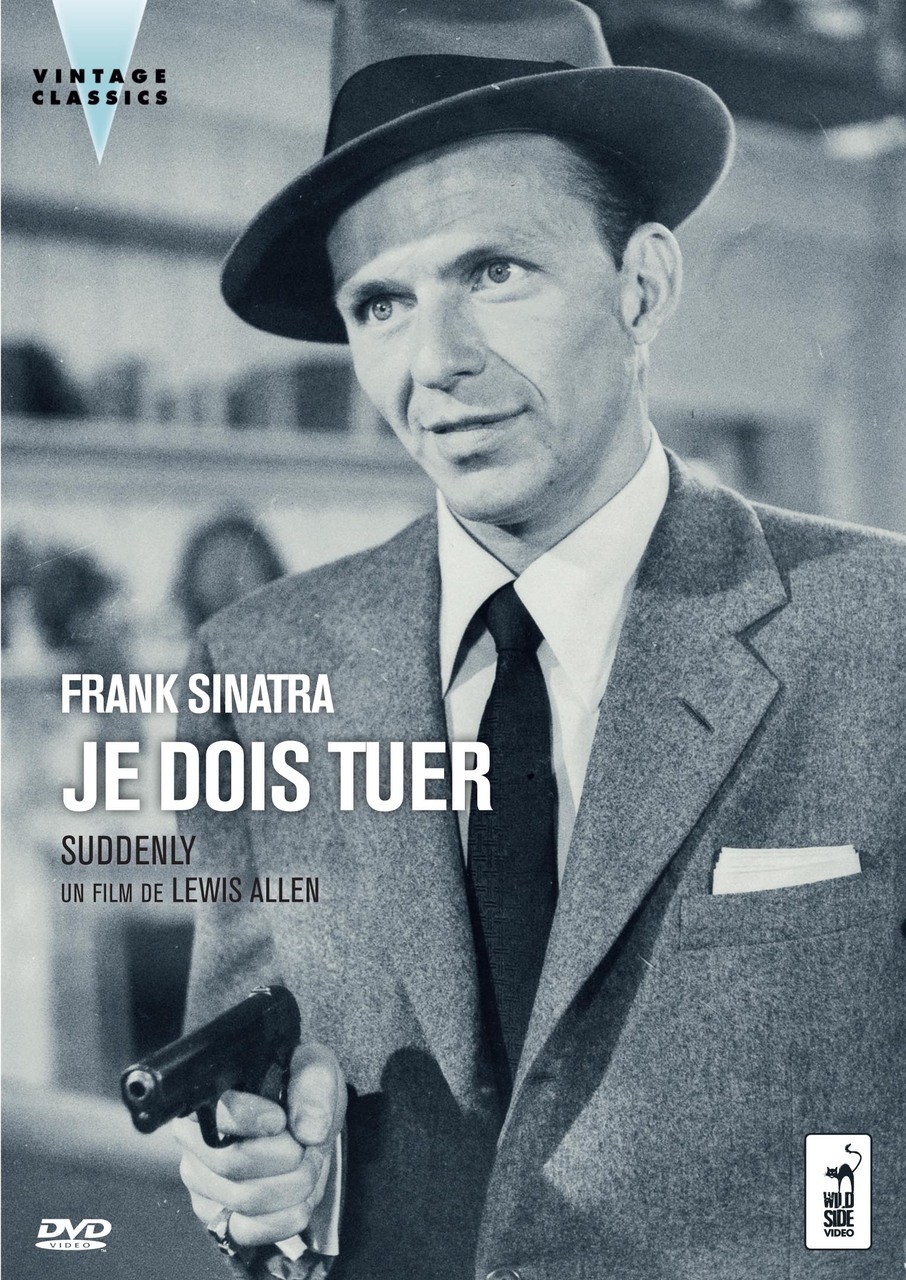

"S'ils jouent les héros, tue-les. Ce film policier, montrant avec force détail le processus d'enquête de la police de Los Angeles suite à l'assassinat d'un de ses agents n'est pas sans rappeler l'excellent La brigade du suicide, réalisé par Anthony Mann en 1947. Tout l'appareil de police est mis à contribution dans une affaire particulièrement délicate : de nuit, un homme agresse un policier, puis fait varie son apparence physique comme son mode opératoire (hold-up, agression, de jour comme de nuit). Afin de triompher de cet homme "sans visage", on nous montre avec fierté un dispositif d'avant-garde, l'établissement d'un portrait le plus détaillé possible, avec l'aide des dernière technologies disponibles et des témoins des crimes. Une voix-off vient souvent appuyer le fastidieux processus d'enquête et d'interpellation. Il marchait la nuit marque également par sa tonalité très sombre, notamment lors d'une séquence très dure au cours de laquelle le personnage principal (qui est aussi le criminel, c'est assez rare pour le signaler) s'extrait lui-même la balle qui l'a blessée.

Ce film policier, montrant avec force détail le processus d'enquête de la police de Los Angeles suite à l'assassinat d'un de ses agents n'est pas sans rappeler l'excellent La brigade du suicide, réalisé par Anthony Mann en 1947. Tout l'appareil de police est mis à contribution dans une affaire particulièrement délicate : de nuit, un homme agresse un policier, puis fait varie son apparence physique comme son mode opératoire (hold-up, agression, de jour comme de nuit). Afin de triompher de cet homme "sans visage", on nous montre avec fierté un dispositif d'avant-garde, l'établissement d'un portrait le plus détaillé possible, avec l'aide des dernière technologies disponibles et des témoins des crimes. Une voix-off vient souvent appuyer le fastidieux processus d'enquête et d'interpellation. Il marchait la nuit marque également par sa tonalité très sombre, notamment lors d'une séquence très dure au cours de laquelle le personnage principal (qui est aussi le criminel, c'est assez rare pour le signaler) s'extrait lui-même la balle qui l'a blessée. Du réalisateur mexicain, je garde des impressions frappantes de 21 grammes (2003), Amours chiennes (2000) et Babel (2006), tourbillons émotionnels empreints d'une rare violence psychologique. Comme ce fut le cas avant la vision d'autres films, la réputation extrêmement flatteuse de Birdman me transportait dans un climat de confiance totale : ce devait être un grand film. Découvert au lendemain de son sacre aux Oscar, j'en garde effectivement une impression très vivace : l'ennui.

Du réalisateur mexicain, je garde des impressions frappantes de 21 grammes (2003), Amours chiennes (2000) et Babel (2006), tourbillons émotionnels empreints d'une rare violence psychologique. Comme ce fut le cas avant la vision d'autres films, la réputation extrêmement flatteuse de Birdman me transportait dans un climat de confiance totale : ce devait être un grand film. Découvert au lendemain de son sacre aux Oscar, j'en garde effectivement une impression très vivace : l'ennui.