Un film de Cary Fukunaga

Sorti en salles en catimini en plein été, cette nouvelle version de l’œuvre de Charlotte Brontë mérite qu'on s'y attarde. Jane Eyre, avec plus d'une dizaine d'adaptations au cinéma, ne laisse pas de fasciner les réalisateurs, avec son histoire tragique, sur fond d'histoire d'amour contrariée. Ici, la lande brumeuse et les teintes, quasi-transparentes, transforment le récit en ballade onirique, complexifiant un peu la trame chronologique du roman avec quelques allers-retours temporels.

Sorti en salles en catimini en plein été, cette nouvelle version de l’œuvre de Charlotte Brontë mérite qu'on s'y attarde. Jane Eyre, avec plus d'une dizaine d'adaptations au cinéma, ne laisse pas de fasciner les réalisateurs, avec son histoire tragique, sur fond d'histoire d'amour contrariée. Ici, la lande brumeuse et les teintes, quasi-transparentes, transforment le récit en ballade onirique, complexifiant un peu la trame chronologique du roman avec quelques allers-retours temporels.

Cary Fukunaga comprend bien qu'avec un classique tel que Jane Eyre, tout miser sur l'emballage audio-visuel ne suffit pas : ce sera un film d'acteurs. Et sans mentir, c'est un quatuor d'exception qui nous sert royalement le texte tourmenté de Brontë. Mia Wasikowska, l'Alice au pays des merveilles de Tim Burton, offre sa fragilité et son visage diaphane à la partition douloureuse du personnage-titre. Peu à son avantage, le visage et le corps corseté dans une tenue quasi-unique durant tout le film, elle donne vraiment l'image d'une femme qui veut s'affranchir du rôle traditionnel dédié à son genre sur la période. Michael Fassbender (Shame, X-men : le commencement), acteur découvert sur tard mais réellement bluffant de charisme et d'intensité toute animale, incarne un Rochester sûrement moins dur qu'il ne l'aurait fallu, mais nous fait bien saisir l'attirance qu'il peut provoquer chez la jeune Jane Eyre. Leur différence d'âge, prégnante dans le roman, ne transparaît guère ici. Le rôle du pasteur John Rivers échoue au rare mais juste Jamie Bell, qui va recueillir Jane Eyre après sa fuite du château de Rochester. Sa relation avec Jane Eyre (ou plutôt Jane Elliot, la fugitive voulant dissimuler son identité) est en quelques sorte l'exacte opposé de celle avec Rochester : à des échanges verbaux profonds et une passion dévorante, celle-ci est raisonnée, de l'ordre de la fraternité et de la bienveillance. Enfin, Judy Dench, internationalement connue pour son rôle de M dans les James Bond avec Daniel Craig, fait aussi des merveilles avec son personnage de gouvernante, un peu en retrait, mais d'un support considérable pour l'héroïne.

Alors, malgré ce qu'on vient d'écrire, vous me direz, rien de nouveau sous le soleil ? Le cinéma contemporain continue sans relâche d'épuiser des textes classiques, dont on a par le passé déjà eu des adaptations mémorables ? Exemple, la version de Stevenson et son casting ahurissant. Oui, mais... celui-là est tout de même réussi, et à sa galerie d'acteurs impeccables, on ajoutera une aura flirtant avec le fantastique, ce qui est loin de nous déplaire ! Un feu se déclare en pleine nuit dans la chambre de Rochester, un tombereau de suie envahit une pièce du château, ... Des moments déstabilisants qui marquent durablement, et qui font douter de la résolution de l'intrigue. Ma foi, c'est bien tout ce que je demande à ce film plus qu'honnête.

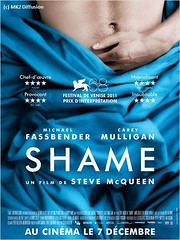

Confirmant tout le bien que l'on pense de l'acteur Michael Fassbender, Shame consacre encore un peu plus son charisme en titane. Il retrouve ici le cinéaste de sa "naissance au grand jour" avec Hunger (2008), et par là même un rôle torturé auquel il donne une consistance unique, comme à sa fantastique habitude. Il est de tous les plans ; et, l'on peut dire que si le rôle avait échu à quelqu'un d'autre, le film en aurait clairement pâti.

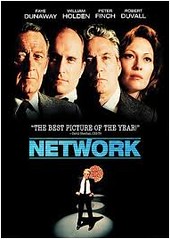

Confirmant tout le bien que l'on pense de l'acteur Michael Fassbender, Shame consacre encore un peu plus son charisme en titane. Il retrouve ici le cinéaste de sa "naissance au grand jour" avec Hunger (2008), et par là même un rôle torturé auquel il donne une consistance unique, comme à sa fantastique habitude. Il est de tous les plans ; et, l'on peut dire que si le rôle avait échu à quelqu'un d'autre, le film en aurait clairement pâti. "Qu'est-ce que la télévision ?" semble être la question à laquelle veut répondre le réalisateur Sidney Lumet, d'une façon à la fois subversive et théâtralisée. Le titre original, par son sobre nom commun ("Network", le réseau), donne au monde de la télévision des allures de corporation opaque, secrète et toute-puissante. En cela, le film s'insère parfaitement dans une série d’œuvres magistrales tournées dans les années 70, exploitant les thématiques du complot, de la défiance envers les autorités légitimes, et enfin de la manipulation du public. Dans le même temps, il décrit aussi une société qui se délite, se transforme, sous l'effet conjugué d'un état de crise et des nouvelles opportunités qui se dessinent. Voyons s'il réussit sa démonstration aussi bien que Les hommes du président (Alan J. Pakula, 1976),

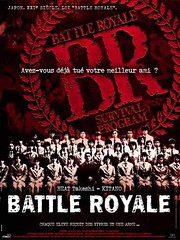

"Qu'est-ce que la télévision ?" semble être la question à laquelle veut répondre le réalisateur Sidney Lumet, d'une façon à la fois subversive et théâtralisée. Le titre original, par son sobre nom commun ("Network", le réseau), donne au monde de la télévision des allures de corporation opaque, secrète et toute-puissante. En cela, le film s'insère parfaitement dans une série d’œuvres magistrales tournées dans les années 70, exploitant les thématiques du complot, de la défiance envers les autorités légitimes, et enfin de la manipulation du public. Dans le même temps, il décrit aussi une société qui se délite, se transforme, sous l'effet conjugué d'un état de crise et des nouvelles opportunités qui se dessinent. Voyons s'il réussit sa démonstration aussi bien que Les hommes du président (Alan J. Pakula, 1976),  Dans un futur proche, suite à la constatation d’une trop grande délinquance chez les jeunes, une classe de troisième, sélectionnée au hasard, va se retrouver sur une île déserte afin de participer à Battle Royale, un jeu où out le monde doit s’entre-tuer. Le seul moyen d'y réchapper est d’être le seul survivant au bout de trois jours. Dans ce contexte, que deviennent les amitiés, et encore plus les haines, les jalousies ?

Dans un futur proche, suite à la constatation d’une trop grande délinquance chez les jeunes, une classe de troisième, sélectionnée au hasard, va se retrouver sur une île déserte afin de participer à Battle Royale, un jeu où out le monde doit s’entre-tuer. Le seul moyen d'y réchapper est d’être le seul survivant au bout de trois jours. Dans ce contexte, que deviennent les amitiés, et encore plus les haines, les jalousies ?