Un film de Luis Buñuel

Dès le début, Tristana, le film, porte bien son nom : tout y sonne grave, glacé et désespérément triste, à l’image de Catherine Deneuve, interprète du personnage principal qui donne son nom au métrage. Cette dernière, à la mort de sa mère, est recueillie par Don Lope, un aristocrate très attaché aux principes, sauf en ce qui concerne les femmes. De fille adoptive, Tristana va devenir sa maîtresse. Le scénario est d’apparence simple, propre à être résumé en trois phrases. C’est d’ailleurs ce qu’il faudra à StudioCanal vidéo, lors de l’édition DVD du film, pour raconter tout le film et ainsi gâcher la vision de tous ceux qui ont eu le malheur de lire le dos de la jaquette... Mais derrière cette simplicité apparente se cache un des plus beaux films sur la vieillesse et les problématiques du couple, ainsi qu’un film très personnel.

Dès le début, Tristana, le film, porte bien son nom : tout y sonne grave, glacé et désespérément triste, à l’image de Catherine Deneuve, interprète du personnage principal qui donne son nom au métrage. Cette dernière, à la mort de sa mère, est recueillie par Don Lope, un aristocrate très attaché aux principes, sauf en ce qui concerne les femmes. De fille adoptive, Tristana va devenir sa maîtresse. Le scénario est d’apparence simple, propre à être résumé en trois phrases. C’est d’ailleurs ce qu’il faudra à StudioCanal vidéo, lors de l’édition DVD du film, pour raconter tout le film et ainsi gâcher la vision de tous ceux qui ont eu le malheur de lire le dos de la jaquette... Mais derrière cette simplicité apparente se cache un des plus beaux films sur la vieillesse et les problématiques du couple, ainsi qu’un film très personnel.

Don Lope / Fernando Rey apparaît ici comme un double de Bunuel, une version possible de sa vieillesse. D’une part, Buñuel a toujours considéré l’acteur, qu’il a fait jouer dans nombre de ces films, comme son alter-ego. D’autre part, le cinéaste choisit la ville de Tolède, en Espagne, comme théâtre des tourments de Tristana, sa ville de cœur, comme l’indique son scénariste et ami Jean-Claude Carrière dans les bonus du DVD. Mettant en scène un personnage vieillissant, véritable autoportrait anticipé dont les convictions et l’esprit contestataire s’érodent peu à peu avec les années, il dessine les contours de sa vision de la vie. Dans celle-ci, le couple formé par Catherine Deneuve / Tristana et Fernando Rey / Don Lope est tout à la fois mari et femme, père et fille, et mère et fils, selon les scènes. Tantôt, Don Lope fait d’elle sa servante, sa maîtresse, tantôt c’est elle qui, une fois revenue à lui, handicapée, lui intimera des ordres semblant totalement dénué d’amour. L’a-t-elle jamais aimé ? C’est probable, tant le manque de passion est palpable, et le besoin d’une autre vie se fait terriblement sentir (l’épisode étrange et beau où elle dévoile sa poitrine au jeune Saturno, le rêve récurrent qui voit la tête de Don Lope sonner dans une cloche, ou une des dernières scènes, durant laquelle elle croise une mère allaitant son bébé, ne laissant aucun doute sur son ressenti). On sent aussi l’asynchronisme patent des désirs des deux individus, l’une aspirant toujours à ce que l’autre rejette en bloc. Le visage résigné de Catherine Deneuve, aussi noué que sa coiffure toujours tirée à quatre épingles, est à ce titre très évocateur. Sa beauté reste froide et inaccessible, même pour le peintre Horacio (Franco Nero, immortel Django de Sergio Corbucci) avec qui elle aura une aventure.

Déjà vieux à l’époque du tournage, Buñuel était particulièrement morose durant le tournage, voyant son vieillissement dans celui (en partie simulé) de Fernando Rey. Pour les besoins du film, l’acteur se faisait blanchir les cheveux. La scène où il teint sa barbe grisonnante a ainsi valeur de du refus de vieillir de Don Lope, mais aussi de Bunuel lui-même.

Le dernier aspect marquant du film est la capacité qu’a Bunuel d’interroger constamment le processus de la narration cinématographique, notamment dans le questionnement du personnage de Tristana sur l’acte du choix. Elle va en effet choisir, sans raison visible, de prendre une rue plutôt qu’une autre, ou de manger tel petit pois plutôt que l’autre. Ses choix vont directement influer sur le cours de sa vie, la ruelle la conduisant vers le peintre et cette autre vie dont nous parlions plus haut. On peut rapprocher les deux personnages de Tristana et Belle de jour sur cette idée de la vie rêvée, un espace mental ne pouvant s’épanouir que dans la brume ouateuse des rêves, laissant la personne comme distante de la réalité : le surréalisme qui abreuve Belle de Jour dans ses décalages de montages est ici peu présent, malgré quelques visions étranges.

drame - Page 5

-

Tristana (1970)

-

Child of Divorce (1946)

Cliquez sur l'image pour accéder à la chronique :

-

Ciné d'Asie : The Host (2006)

Un film de Bong Joon-ho

Caractéristique de la très haute qualité de films de genre produits par la Corée du sud, The Host déjoue toute classification rationnelle, slalomant entre les étiquettes. Cette histoire de famille confrontée à un monstre surpuissant provenu des profondeurs du fleuve Han, mêle ainsi comédie et drame (dans la même scène, au même instant), ainsi que pure action et, évidemment, film de monstre. Et quel monstre ! Sorti tout droit du studio Weta Workshop (qui a créé tout le bestiaire du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson), il est fabuleusement détaillé, ultra-réaliste dans ses interactions avec les êtres humains du film. The Host est donc un vrai film de monstres, héritier des Kaiju Eiga japonais et de Godzilla, son porte-étendard mondial. La façon de dévoiler le monstre en plein jour, dans des séquences où l’on peut clairement être témoin des dommages qu’il crée à l’environnement, ainsi que l’origine humaine de son caractère monstrueux (ici pollution via des produits hautement toxiques, hier fruit de la bombe nucléaire) crée un parallèle parfait entre les deux monstres.

Caractéristique de la très haute qualité de films de genre produits par la Corée du sud, The Host déjoue toute classification rationnelle, slalomant entre les étiquettes. Cette histoire de famille confrontée à un monstre surpuissant provenu des profondeurs du fleuve Han, mêle ainsi comédie et drame (dans la même scène, au même instant), ainsi que pure action et, évidemment, film de monstre. Et quel monstre ! Sorti tout droit du studio Weta Workshop (qui a créé tout le bestiaire du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson), il est fabuleusement détaillé, ultra-réaliste dans ses interactions avec les êtres humains du film. The Host est donc un vrai film de monstres, héritier des Kaiju Eiga japonais et de Godzilla, son porte-étendard mondial. La façon de dévoiler le monstre en plein jour, dans des séquences où l’on peut clairement être témoin des dommages qu’il crée à l’environnement, ainsi que l’origine humaine de son caractère monstrueux (ici pollution via des produits hautement toxiques, hier fruit de la bombe nucléaire) crée un parallèle parfait entre les deux monstres.Dans The Host, les humains sont faillibles, pauvres loques qui deviennent drôles par leur évidente absence de maîtrise ; tout le monde trébuche littéralement, tout au long du film. L’anti-héros, sa famille (qui s’applique à tout louper aux moments in-opportuns), jusqu’aux figures de l’autorité -la poilante gamelle d’un chef de la santé publique qui se relève, fier comme un harpagon, les mains sur les hanches. Le monstre, dans un contre-pied total, est lui caractérisé par ses mouvements gracieux, qu’il se jette dans le fleuve par un plongeon retourné ou danse dans l'espace dans un superbe et singulier mouvement de balancier. Son habileté et l’harmonie de ses déplacements répondent à l’opposé de l’absurde bêtise de l’ouverture du film, qui signe la naissance du monstre : un déversement irraisonné de centaines de litres de produits toxiques.

Outre un numéro d’équilibriste très réussi, le film compte également des moments de pause étonnants, comme celui où la famille, réunie dans une sorte d’abri, voit la fille du héros manger avec eux, alors qu’elle est portée disparue et que les membres de la famille sont justement réunis afin de la retrouver. Hallucination collective, partage d’un même rêve qu’on veut voir réalisé, cette séquence a une tonalité fantastique, tout en étonnant plus que la vue du monstre (qui est tout de même bien éloigné de notre expérience quotidienne de la réalité !). Le film est certainement plus profond qu’il n’y paraît grâce à l’enchevêtrement des traitements appliqués aux scènes, toutes en même temps.

Dans le même temps, l’arc narratif autour de la propagation d’un virus inconnu, émanant soit-disant du monstre, rappelle une réalité présente aujourd’hui, la grippe H1N1. Toute l’atmosphère de psychose, que les populations asiatiques avaient déjà récemment connu avec la grippe aviaire, est ici amplifiée, et doublée d’un doute certain sur la véracité des informations communiquées par les médias ; c’est un signe des temps présent qui, ma foi, est tout à fait salutaire.

L’originalité ira jusqu’au dénouement, lui aussi inattendu. Quand on apprend dans les bonus que l’inspiration du réalisateur est venue à la vision de Signes (M. N. Shyamalan, 2002), on réalise rapidement que l’élève rattrape son modèle, sans forcer et avec une classe inouïe.

-

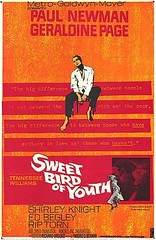

Doux oiseau de jeunesse (1962)

Un film de Richard Brooks

Adaptation du dramaturge Tennessee Williams, le film est représentatif de son oeuvre : tendue, constamment sur la corde, regardant les comportements et les relations humaines là où ça fait mal. Les intrigues font la part belle aux secrets de famille et à l'impossibilité de communiquer, fêlures qui cassent les personnages de l’intérieur. Ici, Paul Newman incarne un homme qui se rêve vedette, tout au au-delà figé, et qui pense pouvoir arriver à se rêve en faisant le gigolo. Son inspiration n'est jamais clairement énoncée ou expliquée, ce qui laisse le personnage dans un flou paralysant. il veut vraisemblablement être acteur, courant après une audition. Dans ce cas-là, ses supposés talents de jeu ne sont jamais mis en valeur, ni même évoqués. En réalité le personnage n'est rien d'autre qu'un gigolo qui se vend auprès d'actrices qui, espère-t-il, lui permettront d'accéder à la notoriété, par un effet de ricochet extraordinaire.

Adaptation du dramaturge Tennessee Williams, le film est représentatif de son oeuvre : tendue, constamment sur la corde, regardant les comportements et les relations humaines là où ça fait mal. Les intrigues font la part belle aux secrets de famille et à l'impossibilité de communiquer, fêlures qui cassent les personnages de l’intérieur. Ici, Paul Newman incarne un homme qui se rêve vedette, tout au au-delà figé, et qui pense pouvoir arriver à se rêve en faisant le gigolo. Son inspiration n'est jamais clairement énoncée ou expliquée, ce qui laisse le personnage dans un flou paralysant. il veut vraisemblablement être acteur, courant après une audition. Dans ce cas-là, ses supposés talents de jeu ne sont jamais mis en valeur, ni même évoqués. En réalité le personnage n'est rien d'autre qu'un gigolo qui se vend auprès d'actrices qui, espère-t-il, lui permettront d'accéder à la notoriété, par un effet de ricochet extraordinaire.Le film tend un miroir peu flatteur à la face du rêve hollywoodien. Le récit connecte ainsi son flagrant désespoir, et sa folie latente, à l'immense Boulevard du crépuscule (1950) de Billy Wilder. Newman et Geraldine Page sont des bouteilles la mer, de pauvres diables à la dérive, perdus par leurs ambitions sans rapport avec leurs possibilités. Geraldine Page, paraissant, tout du long, la plus mal en point, cache en fait un Paul Newman manquant de perspectives, attendant toujours la réalisation d'un rêve qui dépend uniquement de la volonté des autres, non pas de la sienne. L'homme est bien fait, bien mis, au hâle parfait, soulignant par son aspect la toute-puissance de l'apparence, celle-la même qui fait régner les étoiles d'Hollywood Boulevard. Dans La chatte sur un toit brûlant, Paul Newman était faible, hanté par des maux invisibles, dont il joue ici une prolongation évidente. Son physique de jeune premier offre un beau contrepoids à son instabilité émotionnelle permanente. La fin du film, bien que différente et aseptisée comparée à celle de la pièce, et finalement cohérente thématiquement (même si elle aurait gagné à être plus sombre, plus raccord avec l'ambiance générale).

Il est intéressant de situer la réussite des pièces de Williams (et dont les multiples adaptations pour le cinéma se font l'écho) dans la peinture acerbe d'une psychologie de la chambre. Les scènes les plus terribles, les plus éprouvantes psychologiquement pour les personnages, se situent de façon privilégiée dans ce temple de l'intimité qu'est la chambre. Ainsi, autour du lit, du chevet, voire de la garde-robe, ce nouent les drames les plus violents, les prises de consciences, les discussions les plus importantes. C'est particulièrement flagrant dans La chatte sur un toit brûlant (également réalisé par Richard Brooks en 1958), et ce Doux oiseau de jeunesse, bien que moins évident dans Le visage du plaisir (José Quintero, 1961). Dans La nuit de l'iguane (John Huston, 1964), Richard Burton, agenouillé dans sa chambre, conjure son dieu de le laisser tranquille avec ses addictions, alors que Sue Lyon, toujours dans son trip Lolita, fait son entrée ; la tension sexuelle est à son comble, tout se joue dans ce moment d’intimité, presque violé, presque à demi donné, voire demandé.

Espace de la crudité des sentiments, l'oeuvre de Tennessee Williams passe bien dans ce cinéma américain des années 60, tant de la restructuration, de la reconstruction d'un système en péril. Le public y reconnaissait également une vérité, peut-être rarement atteinte, si ce n'est avec d'autres adaptations de dramaturges géniaux, tel Elia Kazan et son moite Baby Doll (1956). Un cinéma qui, aujourd'hui, paraît un peu lourd, son absence d'artifices lui faisant paradoxalement accuser le poids des ans. Reste toujours une force, certes peu solaire, mais s'épanouissant dans les craquelures du vernis, qui, si elles ne sont pas belles à voir, sont peut-être nécessaires.

-

Ciné d'Asie : Meurtre à Yoshiwara (1960)

Un film de Tomu Uchida

Wild Side Video nous fait découvrir des pans plutôt méconnus du cinéma asiatique avec le coffret Tomu Uchida, sorti en 2006.

Wild Side Video nous fait découvrir des pans plutôt méconnus du cinéma asiatique avec le coffret Tomu Uchida, sorti en 2006.

Ce film-ci, narrant la vie pleine de péripéties de Jirozaemon, abandonné à la naissance à cause d’une "horrible" tache sur la joue droite, marque une belle réussite de son auteur.

La première partie du film s’étend à caractériser le handicap social de l’homme par rapport à sa marque disgracieuse ; malgré une réussite professionnelle sans conteste -il devient un prospère marchand de soie-, les qu’en dira-t-on ne cessent d’évoquer sa laideur, qui l’empêche, même adulte, de trouver une épouse. L’homme est donc accablé socialement par un défaut physique, malgré une qualité d’être qui ne fait pas de doute. Uchida, pour signifier l’isolement du personnage, compose des cadres symétriques, symétrie que le visage de Jirozaemon ne connaît pas. Sa mise à l’écart sociale s’appuie sur un détachement visuel, le fond et la forme s’accordant d'une bien belle manière. Alors que la majorité des plans font appel à une symétrie classique, donnant aux différents plans un éclat évident, le défaut de l’homme n’en ressort que plus.

La symétrie va ici de pair avec la beauté flamboyante d’un Scope couleurs extrêmement travaillé : les tons sont quasi pastels, procurant à chaque image le ton doux des estampes japonaises ; on retrouve ici un autre contraste, entre le velouté des couleurs et la tonalité sombre du récit, annoncé dès le titre ; on ne trompe personne, cette histoire est un drame.

Un drame car encore une fois, le film s’ingénue à opposer deux situations qui vont être le quotidien de Jirozaemon : alors qu’il est un marchand reconnu, faisant par ce biais partie de la bonne société, sa quête d’une épouse va l’obliger à fréquenter assidûment les bordels de Yoshiwara, où il tombe amoureux d’un prostituée, ancienne taularde qui s’est retrouvée là par obligation. S’oppose alors deux logiques, celle du travail -son entreprise de soie a besoin d’argent car les récoltes n’ont pas été bonnes- et celle du plaisir -la fille de joie veut bien l’épouser s’il lui permet de devenir première courtisane, ce qui demande des fonds importants.

Le film, fonctionnant continuellement sur des extrêmes contradictoires, est de fait très clairement construit. La trajectoire tragique du personnage principal, handicapé dès la première image, est terrible et s’expiera dans un final marquant. La sournoiserie de la jeune fille, aussi belle que vulgaire, répond à l’opportunisme des tenanciers des maisons closes, qui échafaudent sur le dos de Jirozaemon un plan pour lui soutirer encore plus d’argent. La force tragique du récit, accompagné par quelques fulgurances visuelles, est assez remarquable, surtout dans sa dernière partie. Avant cela, le début nous aura paru tout de même un peu long à se mettre en place. Une belle découverte pour un cinéma nippon toujours surprenant.