Voici l'avant-dernière partie de notre dossier consacré au dvd et la cinéphilie, consacrée ici au caractère profondément obsessionnel de la cinéphilie, et que le dvd, par sa structure et sa conception, reprend à son compte.

F. L’étude d’un DVD : Invasion Los Angeles (They live, John Carpenter, 1988)

1. John Carpenter, un auteur à la française

John Carpenter réalise Invasion Los Angeles en 1988. Il s’agit d’un film fantastique. Le réalisateur s’est illustré dans le genre depuis son premier long, Dark Star, en 1974. Dès ses débuts, il est soutenu par une partie de la presse spécialisée française, au sein notamment des Cahiers du Cinéma, et plus largement à travers toute l’Europe. Il est omniprésent dans la confection de ses films : production, scénario, réalisation, musique, montage, on voit aussi très souvent son nom faire partie intégrante du titre du film, comme pour John Carpenter’s Vampires ou John Carpenter’s The Fog. Aux Etats-Unis, à l’examen du genre qu’il illustre, son rayonnement est bien moins important, au point que l’intéressé déclare : « En France, je suis considéré comme un auteur, en Allemagne, comme un metteur en scène, en Angleterre, comme un réalisateur de films d’horreur, et aux États-Unis, comme un fainéant ». Cela résume bien sa posture. Il a utilisé bien souvent le genre fantastique sous lequel se terre une critique politique acerbe, comme c’est le cas avec Invasion Los Angeles.

2. Le scénario

Pour bien comprendre le DVD, il faut se replonger quelques instants dans la trame du film. Invasion Los Angeles prend pour personnage principal un ouvrier au chômage du nom de John Nada (« rien » en espagnol), qui arrive à Los Angeles. Il y découvre un trafic de lunettes bien particulières. Une fois portées, elles dévoilent un monde très différent de celui que nous connaissons. En noir et blanc, dans lequel certaines personnes se révèlent être des extra-terrestres, qui dominent notre monde de l’intérieur depuis bien longtemps. Les panneaux publicitaires, journaux, télévision, projettent en réalité des messages subliminaux qui hypnotisent les Terriens : Dormez, Obéissez, Reproduisez-vous, Consommez, etc. On sent bien sous le prétexte fantastique poindre une dénonciation de l’époque Reaganienne, conspuée par le réalisateur.

Retrouvez la quatrième partie en texte intégral (pdf, 8 p., 36 ko)

Après l’uppercut Old Boy (2004), le cinéaste coréen avait déjà quelque peu déçu les spectateurs de son Sympathy for lady vengeance (dont nous ne gardons qu’un souvenir lointain et... vide). Découvrant Je suis un cyborg (dont le titre anglais, I’m a cyborg but that’s OK, donne déjà plus d’indices sur le décalage assumé du propos), on ne peut qu’être qu’objectivement gêné.

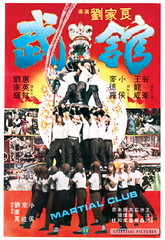

Après l’uppercut Old Boy (2004), le cinéaste coréen avait déjà quelque peu déçu les spectateurs de son Sympathy for lady vengeance (dont nous ne gardons qu’un souvenir lointain et... vide). Découvrant Je suis un cyborg (dont le titre anglais, I’m a cyborg but that’s OK, donne déjà plus d’indices sur le décalage assumé du propos), on ne peut qu’être qu’objectivement gêné. Martial Club est la deuxième participation de Liu Chia-Liang à l’édifice cinématographique créé pour le médecin expert en arts martiaux Wong Fei Hung, figure historique chinoise du 19e siècle. Il est incarné dans le film par le frère adoptif du réalisateur, Liu Chia-Hui, alias Gordon Liu déjà au même poste sur

Martial Club est la deuxième participation de Liu Chia-Liang à l’édifice cinématographique créé pour le médecin expert en arts martiaux Wong Fei Hung, figure historique chinoise du 19e siècle. Il est incarné dans le film par le frère adoptif du réalisateur, Liu Chia-Hui, alias Gordon Liu déjà au même poste sur