Suite de la première partie consacré à l'adaptation du roman de Conan Doyle.

Suite de la première partie consacré à l'adaptation du roman de Conan Doyle.

Le Holmes de Basil Rathbone est très fidèle, dans ses lignes de dialogues comme dans son attitude générale, au génial détective des récits de Conan Doyle. Précis, affûté, il n’en oublie pas moins d’agir en être humain. Cette caractéristique est prise en défaut chez Terence Fisher, où l’inusable Peter Cushing offre son visage à Holmes. Plus dur, plus sec, il met une distance constante entre lui et les personnes qui l’entoure. De même, la relation qu’il entretient avec Watson est bien moins chaleureuse, moins maître/élève et plus maître/domestique.

Ainsi, la séquence initiale dans laquelle Holmes se sert de la canne pour faire passer un test de déduction à Watson est tout à la gloire de Holmes, qui devine tout en un clin d’œil, alors que la version de 1939 retranscrit ce passage quasiment mot à mot dans le texte. Les retrouvailles de Watson et Holmes, en mileu de film, seront là aussi empreinte d’une certaine dureté (Holmes reprochant tout de suite à son compagnon de ne pas être auprès de Sir Henry pour veiller sur lui), alors que dans la version de 1939, Holmes montre sa joie de retrouver son ami, par un échange de questions / réponses drôle et raccord avec le personnage, même si le dialogue ne pré-existe pas au film. Holmes n’apparaît pas déguisé dans cette séquence, alors que c’est bien le cas dans le livre et donne lieu à une méprise de plus. Fisher apporte sa contribution à l’histoire, en multipliant les quiproquos, les méprises entre personnages, dont le roman fait déjà état à trois reprises ; mais son scénariste va se permettre d’en rajouter. D’abord la fille Stapleton qui interpelle Watson sur la lande en croyant parler à Sir Baskerville, puis la découverte d’un corps sans vie, identifié une première fois sur la foi de ses vêtements, puis une seconde : ce n’est pas celui qu’on croyait ! De même, la figure longiligne qui arpente les flancs de la lande ne sera pas une tête inconnue... Ensuite, de façon inédite, c’est Sir Henry Baskerville qui va prendre Holmes et Watson pour les responsables de l’hôtel où il est descendu, puis plus tard Frankland qui croit que Holmes est là pour réparer son télescope ; un jeu de dupes où tout le monde n’est pas celui que l’on croit... Grâce à ces changements, le scénariste accentue les faux-semblants et le trouble qui règne quant la résolution de l’affaire.

Si l’on ne s’étonne pas de voir certaines péripéties supprimées par des contraintes budgétaires et de temps de projection (dans les deux films, Laura Lyons, fille du vieux Frankland et maîtresse de Stapleton, disparaît totalement, ainsi que le commissaire Lestrade, qui vient en aide au duo dans la dernière partie du livre), l’ajout d’aspects tout à fait étrangers au livre sont déconcertants : dans le premier film, on note l’apparition d’un nouveau personnage, la femme du docteur Mortimer, médium aux yeux écarquillés et menaçants, qui va nous offrir une séance de spiritisme. Le film montre quand même par ce biais l’ambiance fantastique du récit, et confronte l’idéologie scientifique à celle des croyances occultes de façon encore plus physique que dans le livre. Cependant, ce personnage s’ajoute à la liste déjà longue des mines patibulaires du film (le couple Barrymore, ici renommé Barryman, tout en œillades théâtrales, le professeur Mortimer). Les Stapleton sont ceux qui ont le droit au plus de changement : frère et demi-sœur ou père et fille, alors que le livre nous les peint en frère et sœur ; de même, Frankland, le vieil homme un peu fou (il poursuit n’importe qui en justice pour des aberrations) qui surveille tout sur la lande avec sa longue-vue, devient dans le film de Terence Fisher un pasteur qui se passionne pour les insectes et autres petits animaux. Il prend ici les caractéristiques échues à Stapleton dans le roman. Des contractions (plusieurs personnages deviennent un) à l’éclatement (des répliques dites par une personnes sont redistribuées pour d’autres), en passant par la substitution -l’épisode du fiacre est remplacé par "le coup de l’araignée" dans le film de Fisher-, le travail d’adaptation est visible et parfois étonnant. Il est nécessaire, ne serait-ce que pour distribuer un peu plus largement les cartes pour que Holmes et Watson ne restent pas seuls dans l’action, ce qui est tout de même le cas dans le livre. Le simple fait que Watson soit le narrateur suffit à prendre conscience du caractère très concentré du livre, en terme de personnages, même si la galerie complète est plus étoffée que dans les films. Et si, par ailleurs, des péripéties seront supprimées (contraction de temps, deux nuits devenant une seule), et d’autres ajoutées (Holmes prisonnier dans l’antre de la bête, la séance de spiritisme), cette version réalisée par Sidney Lanfield est bien plus fidèle que celle de Fisher.

Fisher pose clairement sa marque dans sa version de 1959 : le récit de la légende, montrant Si Hugo de Baskerville poursuivre dans la lande une jeune fille qu’il avait préalablement enlevée, commence par des violences commises sur un vieil homme pauvre, entourés par des nobles s’esclaffant et buvant du vin. Si la troupe existe dans le roman, cette persécution en est absente, et préfigure le début de La nuit du Loup-Garou, réalisé deux ans plus tard par le même Fisher : un clochard y est le jouet d’une bande nobles. On retrouve ainsi la connotation sociale chère au réalisateur.

Du côté de l’image, ceux qui connaisse le travail de Terence Fisher chez la Hammer ne seront pas dépaysés : costumes flamboyants, cheveux tirés à quatre épingles, décor de studio et effets spéciaux voyants, donnant à voir un vrai monde de cinéma. Gros plans de personnages enfiévrés s’accompagnent de plans larges sur la lande, moins mystérieuse ceci dit que dans le noir et blanc brumeux du premier film. Là, les techniques de tournage sont certes différentes -on préfère alors des plans américains, voire prenant le personnage de pied en cap, s’adaptant plus facilement au format 1.33-, mais l’aspect quasi mythologique de la lande, avec ces vestiges du néolithique et ses frontières qui s’effacent dans le lointain, sont absolument superbes et indépassables.

Livre royal, films tous aussi intéressants, Le Chien des Baskerville est le récit de Doyle le plus souvent porté à l'écran : on en est aujourd'hui à 24 adaptations. Souvenez-vous en : lorsque les ténèbres tombent sur la lande, ne vous aventurez pas sous peine de rencontrer le monstre de l'enfer !

Pour tous ceux qui s'intéressent au personnage de Holmes, visitez l'excellent site de la Société Sherlock Holmes de France

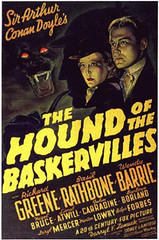

Inaugurons aujourd’hui une nouvelle rubrique, consacrée à l'analyse comparée d’un livre et de son adaptation cinématographique. Et, comme on ne fait pas les choses à moitié, autant confronter deux adaptations du Chien des Baskerville de Conan Doyle : la première aventure cinématographique jouée par le duo Basil Rathbone / Nigel Bruce en 1939, et celle réalisée au sein de la Hammer Film par Terence Fisher quelque vingt ans plus tard. Démarre donc du même la chronique de l’intégrale Sherlock Holmes incarnée par Basil Rathbone, soit 14 films de 1939 à 1946.

Inaugurons aujourd’hui une nouvelle rubrique, consacrée à l'analyse comparée d’un livre et de son adaptation cinématographique. Et, comme on ne fait pas les choses à moitié, autant confronter deux adaptations du Chien des Baskerville de Conan Doyle : la première aventure cinématographique jouée par le duo Basil Rathbone / Nigel Bruce en 1939, et celle réalisée au sein de la Hammer Film par Terence Fisher quelque vingt ans plus tard. Démarre donc du même la chronique de l’intégrale Sherlock Holmes incarnée par Basil Rathbone, soit 14 films de 1939 à 1946.

Le réalisateur a eu le nez fin, au milieu de cette décennie 90, d'accepter de porter à l'écran le roman éponyme d'Anne Rice, qui adapte ici son propre récit ; Entretien avec un vampire reste aujourd'hui dans le cercle fermé des très belles fictions vampiriques du cinéma. Partisan d'une image léchée, Neil Jordan a notamment réalisé la marquante Compagnie des Loups (1984), conte macabre et gothique qui offre certains points d'achoppement avec cet Entretien ; malgré l'évidente réussite d'autres éléments de sa filmographie, on peut avancer sans peine que ce film de vampires reste aujourd'hui le sommet de sa carrière.

Le réalisateur a eu le nez fin, au milieu de cette décennie 90, d'accepter de porter à l'écran le roman éponyme d'Anne Rice, qui adapte ici son propre récit ; Entretien avec un vampire reste aujourd'hui dans le cercle fermé des très belles fictions vampiriques du cinéma. Partisan d'une image léchée, Neil Jordan a notamment réalisé la marquante Compagnie des Loups (1984), conte macabre et gothique qui offre certains points d'achoppement avec cet Entretien ; malgré l'évidente réussite d'autres éléments de sa filmographie, on peut avancer sans peine que ce film de vampires reste aujourd'hui le sommet de sa carrière.