Un film de John Hughes

Après des vacances bien méritées dans les paysages enchanteurs des côtes croates, il paraît opportun d’écrire quelques mots sur cette Folle journée d’école buissonnière vécue par Ferris Bueller ; au même titre que les îles dalmates aux couleurs pratiquement irréelles, qui incarnent une sorte d’idéal rêvé, le film déroule une trame qui relève d’un fantasme ancré à l’identique dans l’imaginaire collectif ; les idéaux défendus -ici liberté, jouissance de l’instant, résistance contre l’autorité parentale, et donc la toute puissance de la jeunesse- sont bien différents.

Après des vacances bien méritées dans les paysages enchanteurs des côtes croates, il paraît opportun d’écrire quelques mots sur cette Folle journée d’école buissonnière vécue par Ferris Bueller ; au même titre que les îles dalmates aux couleurs pratiquement irréelles, qui incarnent une sorte d’idéal rêvé, le film déroule une trame qui relève d’un fantasme ancré à l’identique dans l’imaginaire collectif ; les idéaux défendus -ici liberté, jouissance de l’instant, résistance contre l’autorité parentale, et donc la toute puissance de la jeunesse- sont bien différents.

Labellisé 80’s en diable, le film montre le côté frondeur et irrévérencieux du jeune Ferris (le jeune Mathew Broderick, investi d’une puissance quasi-cosmique pour enchaîner les péripéties les plus énormes) dans une entreprise du day off idéal. Débutant directement sur la scène classique du mensonge envers les parents, rite de passage obligatoire, le voyage de Ferris a tout du parfait petit manuel. S’adressant de temps en temps à la caméra, il explique au spectateur quelques trucs -comment faire semblant d’avoir de la fièvre- qui, malgré un aplomb imparable, ne cache cependant pas son caractère enfantin ; Voir la scène où Bueller, comme son ami, est persuadé qu’en faisant rouler une voiture en marche arrière, il fera ainsi diminuer les chiffres du compteur kilométrique. C’est ainsi qu’à la fois Ferris exécute un vrai tour de force ; rouler au volant d’une Ferrari, chanter telle une rock star à une parade, amène à un fantasme paroxistique, presque surhumain. Dans le même temps, il reste un enfant, doté d’une imagination géniale pour mettre sur pieds les tours pendables qu’il joue à son entourage. Là aussi, dans la dimension de ses actions, on trouve quelque chose qui dépasse les capacités humaines chez Ferris, où sa blague de potache va finalement atteindre un cercle de personnes beaucoup plus étendu. En témoigne la chaîne de solidarité qui se forme dans la région pour sauver Ferris d’une maladie grave -l’écriteau gigantesque Save Ferris, inscrit sur une tour ; le déploiement de moyens devient fantastique. Devant tant d’exploits, de péripéties, le spectateur se demande si tout cela était bien improvisé, comme est supposément l’école buissonnière ; la petite amie de Ferris n’oubliera pas mettre en doute cet aspect. En effet, rien que le mannequin qui est censé représenter Ferris malade dans son lit, ainsi que la bande sur laquelle le garçon a enregistré des ronflements, a nécessité du travail, rentabilisé ceci dit par les multiples "maladies" précédentes du gamin. Mais ce travail est invisible dans un film où tout est centré sur le loisir, où rien n’est difficile. Carpe Diem est bien la devise de notre héros.

Il est amusant de constater que la folle journée de Ferris Bueller passe la plupart du temps par une célébration du matérialisme et du monde de consommation à l’américaine ; rappelons-nous, l’année précédente, que Marty McFly ferait tout pour avoir ce joli 4x4 noir qu’il admire dans Retour vers le futur ; ici, de longs travellings nous montre le clinquant des hauts gratte-ciels, les signes extérieurs de richesse ; le plaisir est indissociable de l’argent, voire le moyen le plus certain d’accéder au saint Graal du bonheur.

Ferris Bueller, déballant sa science, tellement sûr de lui, empêche malheureusement toute identification pour le spectateur ; Son sans gêne électrise par sa réussite incontestable, autant qu’il irrite, testant à chaque minute notre propre sens des limites. Et, rien que pour cela, le film vaut largement d’être vu aujourd’hui encore, témoin d’une époque pas si lointaine et bien différente de nos préoccupations actuelles, entre sauvegarde planétaire et crise financière, ainsi que, espérons-le, une aspiration à un bonheur plus intérieur. Pour un peu de vacances...

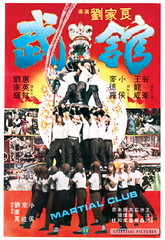

Martial Club est la deuxième participation de Liu Chia-Liang à l’édifice cinématographique créé pour le médecin expert en arts martiaux Wong Fei Hung, figure historique chinoise du 19e siècle. Il est incarné dans le film par le frère adoptif du réalisateur, Liu Chia-Hui, alias Gordon Liu déjà au même poste sur

Martial Club est la deuxième participation de Liu Chia-Liang à l’édifice cinématographique créé pour le médecin expert en arts martiaux Wong Fei Hung, figure historique chinoise du 19e siècle. Il est incarné dans le film par le frère adoptif du réalisateur, Liu Chia-Hui, alias Gordon Liu déjà au même poste sur  Après des vacances bien méritées dans les paysages enchanteurs des côtes croates, il paraît opportun d’écrire quelques mots sur cette Folle journée d’école buissonnière vécue par Ferris Bueller ; au même titre que les îles dalmates aux couleurs pratiquement irréelles, qui incarnent une sorte d’idéal rêvé, le film déroule une trame qui relève d’un fantasme ancré à l’identique dans l’imaginaire collectif ; les idéaux défendus -ici liberté, jouissance de l’instant, résistance contre l’autorité parentale, et donc la toute puissance de la jeunesse- sont bien différents.

Après des vacances bien méritées dans les paysages enchanteurs des côtes croates, il paraît opportun d’écrire quelques mots sur cette Folle journée d’école buissonnière vécue par Ferris Bueller ; au même titre que les îles dalmates aux couleurs pratiquement irréelles, qui incarnent une sorte d’idéal rêvé, le film déroule une trame qui relève d’un fantasme ancré à l’identique dans l’imaginaire collectif ; les idéaux défendus -ici liberté, jouissance de l’instant, résistance contre l’autorité parentale, et donc la toute puissance de la jeunesse- sont bien différents.