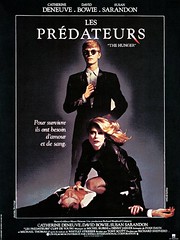

Un film de Tony Scott

Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).

Les Prédateurs, récit vampirique plutôt que film de vampires, est marqué au fer rouge par son époque. Doté d’un casting très tendance en ce début d’années 80, Bowie, en plein Let’s Dance, Deneuve, femme fatale d’une froideur polaire, Susan Sarandon, d’une chaleur torride, le film est un long clip, tout en inserts, ambiance vaporeuse et image (très) léchées, c’est le cas de le dire. On s’attendrait presque à voir Bowie pousser la chansonnette, ce qui arrivera quelques années plus tard dans l’inégal Labyrinthe (Jim Henson, 1986).

Le scénario tient en une ligne : Deneuve vampirise littéralement les personnages qui croisent sa route. Elle aime intensément et dans un éclair, passe à autre chose... Elle consomme. A ce titre, elle ne possède pas les attributs traditionnels des vampires (les dents longues lui manquent, ainsi que la sensibilité à l'astre solaire), mais aspire la vie des autres autant qu’elle les fascine. La beauté froide de Deneuve est glorifiée par une photo tout aussi lisse qu’elle, traitant le spectateur comme un admirateur distant, ne réussissant jamais vraiment à saisir le personnage dans son entier. Cachées derrière des lunettes noires, quand elle n’est pas cloîtrée dans sa grande demeure, Miriam Blaylock donne l’idée que les américains se faisaient de Catherine Deneuve, star inatteignable, sauf en rêve... Elle ne se dénudera d’ailleurs jamais, pouvant dire merci au body doubles, ce dont personne n’est dupe à la vision du film : Deneuve n’est pas femme à se dévoiler si facilement, même lors de son passage aux States !

John (David Bowie), amant auquel Deneuve a accordé ses faveur depuis quelques centaines d'années, entend par-dessus tout que leur amour dure toujours. Il est soudain rattrapé par une vieillesse accélérée, qui va attirer l’attention de Sarah Roberts (Susan Sarandon), une spécialiste du vieillissement. Cette dernière avait peu avant, n’était pas passé inaperçue au regard de Catherine Deneuve... Romantique jusqu’à l’extrême, la tonalité du film s’arrange paradoxalement d’une grande froideur, symbolisée par une mise en image aussi parfaite que superficielle. Méditation sur l’amour qui veut durer mais s’éteint inexorablement, The Hunger réserve des passages hautement graphiques, que ce soit pour un acte saphique qui aura déchaîné les passions à l’époque, et qui reste aujourd’hui encore très évocateur. La poitrine dénudée de Susan Sarandon, offerte aux tendres caresses d’une Catherine Deneuve transformée, est un grand moment ; à ce pic passionnel répondra, plus tard, la réaction de John envers la jeune enfant qu’ils avaient recueillie. La violence, faisant montre de leur potentiel de danger, aura été clairement évoquée lors de la première séquence du film, illustré par un singe cannibalisant sa compagne, avec lequel le couple de vampires semble entretenir une relation symbiotique.

Le film est aspiré, comme tous les personnages, par le mystère Deneuve, par sa présence charismatique ; repoussant les lieux communs d’un genre ultra-codifié, le film ne peut tout de même pas s’affranchir d’un scénario fin comme du papier bible. Le spectateur est ainsi surpris de l’être aussi peu, entraîné dans un déroulé trop maîtrisé vers un unique cliffangher. Tony Scott, sûrement conscient de cette trajectoire par trop rectiligne, en rajoutera plusieurs couches pour un Revenge aux moult circonvolutions narratives. Ayant acquis au fil des ans une stature culte, et donné à Deneuve un rôle qui restera gravé comme le juste reflet de son rang de star, désormais sexuellement libérée et versatile, Les Prédateurs est à savourer comme la version longue d’un clip sans musique, mais qui garde ce parfum de mystère érotiquement chargé.

Critiques de films - Page 53

-

Les Prédateurs (1983)

-

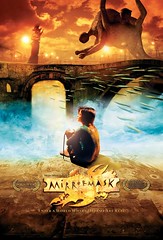

MirrorMask (2005)

Un film de Dave McKean

Premier long-métrage du dessinateur Dave McKean, MirrorMask fait fi de son budget limité pour imposer un univers riche et palpable. Pour l’occasion, il façonne avec son compère de toujours Neil Gaiman (écrivain et scénariste, notamment avec American Gods, Sandman, Stardust, La légende de Beowulf et Coraline, excusez du peu !) un conte fantastique dans la lignée de Labyrinthe (Jim Henson, 1986). Une jeune fille, bouleversée par la maladie de sa mère et sa prochaine opération, rêve d’un monde en proie à un grand danger. la Reine de Lumière s’est endormie : il faut la réveiller. Elle évolue alors dans un univers étranger, où elle croise poissons volants, personnages masqués et oiseaux-gorilles. La parenté avec Labyrinthe, dans lequel une jeune fille s’aventure sur les terres d’un diablotin chanteur, peuplées de créatures fantastiques, attirera logiquement l’attention de la Jim Henson Compagny, qui produit le film.

Premier long-métrage du dessinateur Dave McKean, MirrorMask fait fi de son budget limité pour imposer un univers riche et palpable. Pour l’occasion, il façonne avec son compère de toujours Neil Gaiman (écrivain et scénariste, notamment avec American Gods, Sandman, Stardust, La légende de Beowulf et Coraline, excusez du peu !) un conte fantastique dans la lignée de Labyrinthe (Jim Henson, 1986). Une jeune fille, bouleversée par la maladie de sa mère et sa prochaine opération, rêve d’un monde en proie à un grand danger. la Reine de Lumière s’est endormie : il faut la réveiller. Elle évolue alors dans un univers étranger, où elle croise poissons volants, personnages masqués et oiseaux-gorilles. La parenté avec Labyrinthe, dans lequel une jeune fille s’aventure sur les terres d’un diablotin chanteur, peuplées de créatures fantastiques, attirera logiquement l’attention de la Jim Henson Compagny, qui produit le film.

Film méconnu (sorti directement en DVD en France), MirrorMask frappe d’autant plus par l’univers très personnel du à son réalisateur / co-scénariste Dave McKean. Adepte des montages, collages de papier découpé ou de photos, son œuvre s’apparente à un patchwork, tableau composite qui décontenance d’abord par l’hétérogénéité de ses sources. Agglomérant photos, dessins d’animaux, de structures métalliques industrielles (telles ses illustrations étranges réalisées pour La tour sombre 4 - Magie et Cristal de Stephen King), l’ensemble porte une marque unique et étrange. On retrouve beaucoup de lui dans Helena, l’héroïne de MirrorMask, qui partage le même univers graphique (et pour cause !). Son premier film peut donc être vu comme une extension cinématographique de son œuvre. Depuis Violent Cases, roman graphique qui marque la première collaboration entre McKean et Gaiman, il explore différents champs, que ce soit sous l’angle de l’illustrateur, du dessinateur de comics (Batman : Arkham Asylum), ou de l'infographiste. Dans MirrorMask, le film d’animation, la prise de vue réelles, les effets spéciaux numériques se fondent dans un vision ouatée qui tend vers la fantasy. Rempli d’antagonismes (Reine de Lumière contre Reine d’Ombre jouée par la même actrice, clé de l’équilibre de l’univers se trouvant dans les mains d’une jeune élue à la Dark Crystal, et dont on retrouvera des réminiscences dans Coraline), le film déroule une trame classique mais foisonnante de visions et de détails originaux.

Au sein de cette foire aux merveilles, on observe par moment un rythme un peu lâché, qui correspond à ce temps du rêve dépourvu de repères. Les actions sont ponctuées par des déambulations qui n’ont d’autre objectif que de montrer des décors toujours étonnants.

Réussite visuelle comme scénaristique, MirrorMask gagne à être découvert : c’est une véritable plongée surréaliste dans l’inconscient, un Alice aux pays des Merveilles s'affranchissant de techniques disparates pour conter une fable intemporelle. -

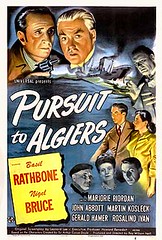

Sherlock Holmes : Mission à Alger (1945)

Un film de Roy William Neill

Peu à peu, nous nous rapprochons de la fin de la saga interprétée par Basil Rathbone ; et Pursuit to Algiers de constituer l’épisode le plus mou et inintéressant du lot jusqu’ici.

Peu à peu, nous nous rapprochons de la fin de la saga interprétée par Basil Rathbone ; et Pursuit to Algiers de constituer l’épisode le plus mou et inintéressant du lot jusqu’ici.

Mission à Alger ne s’inspire d’aucune nouvelle de Conan Doyle ; alors que Roy William Neill nous avait démontré que ce n’était pas forcément un défaut avec La griffe sanglante, on revient ici à une logique mécanique de film de vacances dénué de suspense, d’intérêt, voire d’intrigue.

L’affaire débute par une course d’indices qui demeure le plus intéressant du film, seul moment où les talents légendaires de déductions de Holmes sont mis à l’épreuve.

Holmes et Watson, après un séjour en Écosse (clin d’œil au précédent film de la série, La maison de la peur, qui s’y déroulait ?), sont missionnés par le gouvernement britannique pour escorter un jeune prince dans son pays d’origine. Ce dernier est potentiellement la cible d’un attentat, suite à l’assassinat de son père. Les deux compères vont ainsi jouer les chaperons sur le bateau qui les emmène à bon port, entouré d’une faune finalement assez banale : une chanteuse (les nombreux passages chantés, où même Watson s’y met, en font presque un film musical !), deux archéologues à l’air bien peu professionnel, une vieille dame armée d’un revolver, et une montagne de muscles destiné à faire parler les plus récalcitrants, qui rappellent les freaks de la série tel Rondo Hatton dans La perle des Borgia.

Le film pêche par le manque d’envergure de son intrigue. Il ne peut rien arriver à Holmes ou à son protégé digne d’une de ses enquêtes. Témoin du manque d’inspiration, Watson y occupe ici un plus grand rôle, faisant bifurquer le film vers une comédie de mœurs dont la profondeur préfigure La croisière s’amuse. C’est dire combien l’on est loin de l’enquête promise ! Mission à Alger, tentant par son titre de nous jouer la carte du dépaysement (dans un bateau tout en intérieur, classe !), échoue lamentablement, ne cachant plus désormais que le filon se tarit.

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées

La perle des Borgia

La griffe sanglante

La maison de la peur -

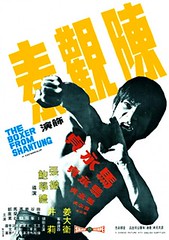

Ciné d'Asie : Le justicier de Shanghai (1972)

Un film de Chang Cheh & Pao Hsueh-Li

Première apparition marquante de Chen Kuan Tai (qu'on avait apprécié dans le bon Combat de maîtres), c’est également le rôle principal qu’il porte, celui de Ma Yun-Chen, avec une présence incontestable de tous les instants.

Première apparition marquante de Chen Kuan Tai (qu'on avait apprécié dans le bon Combat de maîtres), c’est également le rôle principal qu’il porte, celui de Ma Yun-Chen, avec une présence incontestable de tous les instants.

Le film n’est pas, à proprement parler, à ranger dans le cinéma d’arts martiaux (kung-fu et film de sabre), mais plutôt dans la lignée des films de gangsters, le personnage principal s’offrant une ascension fulgurante dans les milieux de la pègre chinoise. La musique s’oriente aussi vers des terrains moins connus pour la Shaw, moins exotiques et plus contemporains, plus mélodiques et graves (mélodie à la flûte qui offre une certaine parenté avec les Parrains). Chang Cheh, accompagné pour l’occasion à la réalisation de Pao Hsueh-Li, porteur du projet ayant entraîné Chen Kuan Tai pour le rôle, signe un film à l’ampleur rarement égalée dans toutes les productions de la firme de Hong-Kong (avec Les 14 amazones). Sur 2h05, on suit l’histoire d’un gars de la rue, qui n’a que ces poings et une ambition dévorante pour devenir enfin quelqu’un. Il prend pour modèle un chef de la pègre locale, Tan Si (David Chiang, impérial). Ma Yun-Chen incarne donc plutôt un anti-héros, tant ses aspirations vont en contradiction avec l’honnêteté et la droiture dont sont souvent drapés les personnages principaux. Ces caractéristiques classiques vont ici être l’apanage du compagnon de Ma, qui, s’il commence le film en prêtant de l’argent à Ma, finira par être son cocher : les honnêtes gens n’ont qu’une place congrue dans l’univers des mafieux.

Le justicier de Shanghai, alias The Boxer From Shantung (alias aussi Le bonze, la brute et le méchant pour sa sortie ciné en France !), est filmé avec une vraie envie de montrer de beaux plans, qu’ils soient fixes (les intérieurs colorés, les champs / contrechamps cadrés au plus près des acteurs) ou en mouvements (les quelques combats, où se déchaînent une violence très graphique). Certains enchaînements paraissent cependant étranges, comme coupés, la caméra finissant le plans au beau milieu d'un mouvement. Tourné en 1972, il illustre la bataille que se livrait fin 60’s - début 70’s la Shaw Brothers et la Golden Harvest, montée par le dissident Raymond Chow. A l’époque, il triomphe avec les films de Bruce Lee, acteur dépité par Run Run Shaw venu se réfugier chez son adversaire, lui offrant des conditions (dont des prestations salariales) bien plus avantageuses. D'où le look et le style de combat de Chen Kuan Tai, tout en poings.

Le justicier de Shanghai va donc s’égrener sur un canevas type du film de Mafia (ascension / chute / rédemption), les fusillades ou bastonnades de films ricains étant ici remplacés par des combats kung-fu. Combats sanglants selon la philosophie de Chang Cheh, orchestrant un combat final tout simplement titanesque et excessif, noyé sous des torrents d’hémoglobine, dans le style de l’hallucinant final de La rage du Tigre (1971). La mise en forme a sûrement influencé John Woo, assistant réalisateur sur le film ; on note notamment de beaux ralentis lors des combats. Notons que les 4 As, ou le gang des haches, a inspiré Stephen Chow pour la partie gangster du très fun Crazy Kung-Fu. N’oublions pas non plus que, la même année, sort le premier Parrain. S’il est difficile d’établir un rapport de cause à effet entre ces deux films, il est néanmoins évident que ce type de récits était dans l’air, et que l’ascension nombriliste d’un ambitieux traduisait celles dont on entendait parler dans la vie de tous les jours, symbole de la réussite (américaine) pour le monde entier. Le film en profite pour fustiger ces pratiques, le personnage de Ma, apparemment adulé et entouré, n’en étant que plus isolé (ses seules amies sont les prostituées qu’il paye et la bande qu’il fait vivre ; sa seule amitié réelle restera celle de son éternel ami). Il perdra de façon tout aussi irrémédiable l’amour de la seule fille qui retient son attention. Son indéfectible attachement à Tan Si pourrait cependant faire douter le spectateur sur ses préférences...

Chang Cheh fait une fois de plus la part belle aux amitiés viriles, avec une belle fidélité entre les deux personnages masculins principaux. Les femmes n'ont droit qu'à un espace tout à fait réduit ; toutes les filles du fim sont d'ailleurs des prostituées, ce qui en dit long sur la philosophie de Chang Cheh...

Film magistral, Le justicier de Shanghai offre un échantillon de haute volée de la versatilité de la Shaw Brothers. Un des tous meilleurs films de la Shaw Brothers. -

Sherlock Holmes : La maison de la peur (1945)

Un film de Roy William Neill

Capitalisant sur la réussite totale de La griffe sanglante, Roy William Neill continue, pour cette dixième aventure du duo Holmes / Watson, dans la peinture d’un univers gothique, l’intrigue se déroulant uniquement dans un manoir et sa lande proche. Le Canada de La griffe sanglante devient ici l’Écosse, accents compris. On y retrouve le brouillard, la pluie qui tempête sur les carreaux, les bourrasques de vent qui tourmentent les lourds rideaux, les coins, recoins et autres passages secrets qui animent les plus belles réussites du cycle, du Chien des Baskerville jusqu’à La perle des Borgia.

Capitalisant sur la réussite totale de La griffe sanglante, Roy William Neill continue, pour cette dixième aventure du duo Holmes / Watson, dans la peinture d’un univers gothique, l’intrigue se déroulant uniquement dans un manoir et sa lande proche. Le Canada de La griffe sanglante devient ici l’Écosse, accents compris. On y retrouve le brouillard, la pluie qui tempête sur les carreaux, les bourrasques de vent qui tourmentent les lourds rideaux, les coins, recoins et autres passages secrets qui animent les plus belles réussites du cycle, du Chien des Baskerville jusqu’à La perle des Borgia.

Neill adapte cette fois la nouvelle Les cinq pépins d’orange (The Adventure of The Five Orange Pips), dans laquelle la mort des personnages leur est annoncée par un courrier contenant les pépins d’orange. Comme souvent, le scénario ne conserve du récit de Sir Arthur Conan Doyle que son objet mystérieux, pour bâtir autour de celui-ci un fil rouge s’inspirant des Dix petits nègres, et de toute l’œuvre d’Agatha Christie ; les membres d’une fraternité décèdent en effet peu à peu dans d’étranges circonstances, chacun ayant reçu l’enveloppe mortelle. On observe régulièrement dans le cycle cette façon de procéder, qui consiste à faire connaître à la future victime son sort funeste par avance ; le pied-bot de La voix de la terreur, ou encore l’horloge de Échec à la mort ont auparavant occupé les mêmes fonctions que l’enveloppe et ses pépins d’orange. Comme Échec à la mort, le film s’inscrit dans la tradition d’un Cluedo assez jouissif ; l’intérêt trouve sa source, comme à l’accoutumée, plus par l’ambiance délétère, entêtante et fascinante, que par le strict contenu de l’intrigue policière. Le film, tout entier en huis clos, fait la part belle au vieux manoir de Deercliff, les personnages semblant y être prisonniers de ce qu’ils considèrent comme une malédiction.

Pas de déguisement cette fois-ci, mais une panoplie de personnages que l’on suspecte, à la manière de Sherlock Holmes, tout autant les uns que les autres. La bonne, grave et l’œil théâtralement mauvais, attire particulièrement l’attention, elle qui apporte, tel un malsain rituel, l’enveloppe aux hôtes attablés, faisant de chaque découverte des pépins un spectacle morbide. Chacun regarde l’autre aller au devant d’une mort certaine, priant pour ne pas être le destinataire prochainement décédé de la mortelle missive.

La parenté avec les films de monstres de la Universal, si elle est moins évidente que dans La griffe sanglante, est néanmoins bien là : le film fut à l’époque proposé en double programme avec La malédiction de la momie (1944), une des nombreuses suites de La momie avec Boris Karloff ; notons également que l’on peut apercevoir lors d’une scène la canne qui a servi dans Le loup-garou (1941), autre fleuron Universal qui sera revu et corrigé par la Hammer dans les années 60.

Si le film s’oriente rapidement vers une intrigue typique du whodunnit, comme on l’a souligné, le récit original préfèrera creuser la signification des pépins d’orange, pour une découverte vraiment différente de celle du film. Encore une fois, et pour un résultat bien plus probant que les épisodes contemporains du cycle, le huis clos permet d’éviter de faire montre de situations et d’objets trop réels et actuels, pouvant rappeler la guerre à peine terminée lors de la sortie de The House of Fear ; on se souvient de Sherlock Holmes et l’arme secrète, où l’on découvrait l’appartement du 221 B Baker Street de Londres, menacé par des montagnes de gravas de toutes parts. Partir de Londres (comme dans Sherlock Holmes à Washington ou La griffe sanglante) est une alternative intéressante permettant de renouveler la série (c’est dans cette deuxième moitié d’épisodes que l’on trouve les plus beaux films de la saga), pour un suspense toujours efficace. Rappelons que les films ne font qu’une 1h05-1h10, témoignant d’une économie de moyens ne sacrifiant rien à l'impact visuel, et d’un brillant sens de la narration. Une nouvelle réussite à mettre au crédit de Roy William Neill !

Précédents films chroniqués :

Le Chien des Baskerville partie 1 et 2

Les aventures de Sherlock Holmes

Sherlock Holmes et la voix de la terreur

Sherlock Holmes et l'arme secrète

Sherlock Holmes à Washington

Échec à la mort

La femme aux araignées

La perle des Borgia

La griffe sanglante